漏水によってカビ被害が発生したとき、「誰の責任なのか」「保険は使えるのか」と悩む方は多いでしょう。とくに上階からの漏水によって下階が被害を受けた場合、トラブルが複雑になることがあります。

この記事では、漏水によるカビ被害が発生した際に、どこに責任があるのか、過失の有無がどう関係するのか、そして保険でどのように補償されるのかについて詳しく解説します。

火災保険や賠償責任保険の適用条件、管理会社の対応、証拠の集め方まで知ることで、トラブル時に冷静で的確な対応ができるようになります。カビ被害の拡大を防ぐためにも、ぜひこの記事をお役立てください。

漏水が原因でカビ被害が発生したとき、もっとも多く寄せられるのが「誰が責任を負うのか?」という問題です。特にマンションや集合住宅においては、上階の漏水が下階の住戸に影響を及ぼすケースが多く、責任の所在は非常にデリケートな問題になります。まずは、基本的な考え方として、どのような場合に誰が責任を負うのかを理解することが大切です。 マンションなどの集合住宅では、上階から下階に水が流れる構造上、上階からの水漏れが直接的に下階に影響を与えることがよくあります。たとえば、洗濯機のホースが外れたり、浴室の水があふれて下の階へ流れた場合、被害を受けた下階住人は大きな損害を被る可能性があります。 このような状況で「上階に責任があるのか?」という点は、漏水の原因がどこにあるかによって判断されます。故意や明らかな過失による漏水であれば、上階の住人が賠償責任を負うことになります。しかし、突発的な事故や設備の劣化など、過失がないと判断されるケースでは、上階に賠償義務が発生しないこともあります。 また、共用部分の配管が原因で漏水が発生した場合は、管理会社や管理組合に責任があるとされることもあります。共用部分のメンテナンスや点検を行う義務を負っているのは管理側であり、住人個人には責任がないとされるのが一般的です。 漏水が発生した直後に適切な対処が行われなかった場合、壁や天井、床にカビが発生するリスクが高まります。カビは湿度の高い環境で急速に繁殖するため、初動の対応が非常に重要です。もし、上階の住人や管理会社が漏水に気付いていたにもかかわらず、対応を怠ったことでカビ被害が拡大した場合、それは過失とみなされる可能性があります。 一方で、漏水の原因が突発的で、誰にも予見できないようなケースでは、過失とはされず、被害者が自らの火災保険などで対応する必要がある場合もあります。カビは健康被害を引き起こすこともあるため、被害が大きくなればなるほど、責任の所在を明確にすることが求められます。 漏水事故において、上階の住人に過失があるかどうかで、責任の有無が大きく異なります。ここでは、過失がある場合とない場合の具体的な判断基準を紹介します。 たとえば、洗濯機の排水ホースが外れていたにもかかわらず、そのまま放置していた場合や、水道の蛇口を閉め忘れて出かけたことにより水があふれた場合などは、明らかな過失と判断されます。このようなケースでは、上階の住人に対して損害賠償責任が発生し、下階の被害者はその補償を求めることが可能です。 また、過去に何度も水漏れが起きているにもかかわらず、適切な修理を行っていないなど、怠慢が見受けられる場合も、過失として認定されることがあります。このような過失が明らかであれば、保険の補償対象外になることもあるため、注意が必要です。 一方、過失がないと判断されるケースも存在します。たとえば、見えない場所で配管が劣化していた場合や、突発的な水道の破裂など、住人が予見し得ない事故であれば、過失は認定されません。このような場合、下階の被害者が自身の保険を使って修理費用や損害の補償を受けることが一般的です。 また、上階に過失がないにもかかわらず補償を求めた場合、トラブルが悪化することもあるため、冷静な対応が求められます。保険会社や管理会社と連携を取りながら、客観的な証拠をもとに対応を進めることが大切です。

漏水やカビ被害が発生した際、補償を受けるためにはどのような保険が適用されるのかを把握することが重要です。被害者側・加害者側ともに加入している保険の種類や補償内容によって、補償の可否や範囲が大きく異なります。 火災保険には、火災だけでなく「水濡れ補償」などの特約が付帯されている場合があります。この特約により、漏水によって室内が濡れたり、家財に損害が出た場合に補償されることがあります。特に、下階の住人が被害を受けた場合に、自身の火災保険で補償を受けられるかどうかはこの特約の有無にかかっています。 ただし、注意すべき点として、保険が適用されるのは「突発的かつ予見できない事故」に限られることが多いです。たとえば、結露や長期間にわたる湿気によるカビなど、時間の経過とともに発生する損害については補償されない可能性が高くなります。また、過失が明らかな場合、補償対象から外されるケースもあるため、契約内容を確認することが必要です。 また、建物の構造によっては保険適用の範囲も変わります。専有部分での被害か、共用部分が原因かによって、補償元も異なります。共用部分の劣化や配管の破損が原因の場合、管理組合が加入している保険の対象となることもあります。 加害者側(上階)の住人が加入している「個人賠償責任保険」は、日常生活で他人に損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を補償する保険です。この保険により、上階の漏水によって下階が損害を受けた場合に、補償される可能性があります。 ただし、この保険の適用には条件があります。第一に、事故が「偶然かつ突発的」である必要があります。第二に、被害が他人に及んでいること、つまり他人の財産や生活に支障をきたしていることが条件です。 さらに、契約者本人やその家族が加入しているかどうかも重要です。個人賠償責任保険は自動車保険や火災保険に特約として付帯されている場合が多く、見落とされがちです。いざというときのために、事前に保険証券を確認しておくと安心です。 漏水によって被害を受けた下階住人は、速やかに適切な対応を取る必要があります。対応が遅れることでカビの被害が拡大し、健康や財産に深刻な影響を及ぼすこともあるため、冷静かつ迅速な判断が求められます。 まず最初に行うべきは、漏水の状況を正確に把握することです。どこから漏れているのか、どの程度の範囲で水が広がっているのか、カビの発生が確認できるかどうかを調べ、写真や動画で記録を残します。これらは後に保険請求や賠償請求をする際の重要な証拠になります。 次に、管理会社または大家に速やかに連絡を取り、状況を報告します。共用部分が原因である場合、管理会社が主体的に対応してくれるケースが多くあります。専有部分であっても、建物全体の安全管理の観点から、早期報告が求められます。 また、自身が加入している火災保険や家財保険の内容も確認します。「水濡れ補償」や「特定災害補償」などの特約が付帯されていれば、補償が受けられる可能性があります。保険会社にはできるだけ早く連絡し、事故受付番号を取得することが大切です。 保険請求や加害者側への損害賠償請求を行う際には、被害の証拠が不可欠です。具体的には、以下のような証拠が必要です。 ・漏水箇所の写真、動画 これらの証拠をしっかりと揃えておくことで、保険会社との交渉や、必要に応じて裁判になった際にも有利になります。特に見積書や請求書は補償金額の根拠となるため、必ず保存しておきましょう。 マンションなどの集合住宅では、専有部分と共用部分の管理が分かれています。このため、漏水やカビ被害の責任が誰にあるのかは、原因となる部分がどちらに属するかによって異なります。 共用部分(例:配管、立て管、外壁、防水層など)が原因で漏水が発生した場合、基本的には管理会社や管理組合の責任となります。管理者は定期的に点検・修理を行う義務を負っており、それを怠った結果として被害が発生した場合、過失が認定される可能性があります。 一方で、専有部分(例:浴室、洗濯機、キッチンなどの内部配管)からの漏水の場合は、その部分を使用していた住人に責任があるとされることが多いです。ただし、その配管が建物の構造上、共用部分にあたるかどうかの判断は非常に難しい場合もあり、管理組合や専門家による調査が必要になることがあります。 多くの管理組合は、万が一に備えて「施設賠償責任保険」などの保険に加入しています。この保険は、共用部分の不具合によって第三者(住人など)に損害が発生した場合に補償を行うものです。したがって、共用部分の劣化による漏水などはこの保険によってカバーされることがあります。 ただし、保険適用には条件があります。事故の内容、被害の範囲、管理組合の対応状況などによって補償の有無が判断されますので、事故発生後はすみやかに管理会社に連絡し、保険適用の可否について確認を取りましょう。 漏水によるカビ被害の責任問題や保険の適用範囲は、理論上の解説だけでは理解が難しい部分もあります。そこで、実際に起きた事例を通じて、トラブルの経緯とその後の対応を確認してみましょう。 ある分譲マンションで、上階の住人が使用していた洗濯機の排水ホースが突然外れ、大量の水が床にあふれ出しました。住人が不在中であったため、水は数時間にわたって流れ続け、結果的に下階の天井から壁、床まで大きな水濡れとともにカビが広がる被害が発生しました。 被害を受けた下階の住人は、まず自分の火災保険の水濡れ補償で対応を依頼。保険会社は現場の写真、業者による調査報告書、修理見積もりなどを求め、迅速に被害額の算定が行われました。しかし、火災保険では一部の補償しか受けられなかったため、加害者である上階住人の個人賠償責任保険を通じて、残りの損害賠償が行われました。 このケースでは、迅速な初動と証拠の確保、そして保険内容の確認がスムーズな補償につながった好例といえます。 賃貸マンションの一室で、天井から水がしみ出してきたという報告が入ったものの、管理会社の対応が遅れ、3日後にようやく調査が開始されました。結果、上階の排水管からの漏水であることが判明しましたが、放置された3日間で下階の部屋にはカビが大発生し、室内の壁紙やカーペット、家具にまで被害が広がってしまいました。 この場合、下階住人は管理会社の怠慢による損害拡大を理由に補償を要求。管理会社は管理責任を一部認め、加入していた管理賠償責任保険からの支払いをもって、被害の補償を行いました。 この事例では、漏水そのものよりも「対応の遅れ」が被害拡大の原因となっており、管理会社の対応力の重要性が浮き彫りになったケースです。 漏水後のカビ被害は、自己対応では完全に除去しきれないことが多く、放置すればするほど再発リスクが高まります。そこで、どのようなタイミングで専門業者に依頼すべきか、その目安やポイントを解説します。 カビは目に見える部分だけでなく、壁の内部や床下、断熱材、木材などにまで根を伸ばしていることがあります。そのため、表面を拭いた程度では根本的な除去には至らず、数週間後には再び発生するというケースが多発しています。 さらに、カビの種類によっては胞子を吸い込むことでアレルギー反応や喘息、頭痛、倦怠感などの健康被害を引き起こすこともあります。特に小さな子どもや高齢者がいる家庭では、健康リスクが高まるため、自己判断で処理を行うことは非常に危険です。 以下のような状況が見られた場合には、速やかに専門業者への相談を検討しましょう。 ・壁紙の奥や床下まで黒ずみが広がっている これらの症状が見られる場合、専門的な調査と処理が必要です。 専門業者に依頼することで、単なる表面的な除去だけでなく、再発防止まで見据えた処置が行われます。たとえば、カビの原因となる水分を徹底的に乾燥させる工程や、抗菌・防カビコートを施工することで、再発リスクを抑えることができます。 特に、MIST工法のように素材を傷つけず、深部まで浸透してカビを分解・除去できる技術を持った業者であれば、木材やクロスなどデリケートな素材でも安心して施工を任せることができます。また、防カビ処理には即効性と持続性、安全性の3つが重要であり、使用する薬剤が人体やペットに害を与えないかどうかも確認するべきです。 再発防止のためには、普段の生活でも以下の点に注意が必要です。 ・定期的な換気を心がける カビは一度発生すると取り除くのが非常に大変な存在です。早期対応と専門的な知識をもって除去し、再発させないことが、快適な住環境を維持するために欠かせません。 漏水やカビによる被害を受けた際、「除カビ」と「リフォーム」の両方を別々の業者に依頼するのは非常に手間がかかります。弊社株式会社タイコウ建装では、これらの課題を解決するため、カビ除去とリフォームを一括対応できる体制を整えています。これは、お客様の負担を軽減し、より迅速で確実な原状回復を実現するための取り組みです。 関西エリアにおけるカビ除去の専門ブランド**「カビバスターズ大阪」は、素材を傷めず、人体にも安全な独自技術「MIST工法®」**を導入しています。こすらず・削らず、カビの根まで分解・除去することで、建材を傷つけることなく確実にカビを退治します。 また、除去後の再発防止処理にも力を入れており、抗菌・防カビ効果の高い仕上げ施工を実施。住環境の空気中に漂うカビ菌にまでアプローチし、空間全体のカビ再発を防ぎます。 関東・中部エリアでは、**「カビ取リフォーム東京・名古屋」**として、カビ被害に対するリフォームサービスを展開しています。カビによって傷んだ内装や設備を、必要に応じて修繕・交換するだけでなく、除去作業と同時に行うことで、住まいを元通りに、かつ再発の心配なく復元することができます。 リフォームと除カビの一体型サービスにより、「どこに頼めばいいか分からない」「どちらを先に対応すべきか迷う」といったお悩みをすべて解消します。 弊社株式会社タイコウ建装は、住宅・店舗・マンションを対象とした総合リフォーム業を展開しております。内装リフォーム、水回りの改修、外壁・屋根の改装、さらには耐震補強やバリアフリー化など、幅広い分野に対応可能です。 特に、カビ被害によるクロスや床材の張り替え、天井の補修、水回りの再設置工事などを得意としており、カビ除去とセットでワンストップでの対応が可能です。専任の現場管理者が一貫して工程を管理するため、工期の短縮、品質の向上、コストの最適化を図ることができます。 また、保険会社とのやり取りや見積もりのサポートも行っており、漏水や災害時に必要な火災保険・住宅保険の請求サポートにも対応。保険適用を視野に入れたリフォーム・修繕の提案ができるのも弊社ならではの強みです。 カビでお困りの方は、地域に応じて以下のブランドへご相談ください。 関西エリア:カビバスターズ大阪 関東・中部エリア:カビ取リフォーム東京・名古屋 カビの根本除去から空間の再生、そして予防まで。住まいの安全・快適をトータルに守る、株式会社タイコウ建装にぜひお任せください。1. 漏水によるカビ被害は誰の責任?

1-1 上階からの漏水で下階に被害が出た場合の基本的な考え方

1-2 カビ被害が発生したときの責任の所在と過失の関係性

2. 上階の過失があるケースとないケースの違い

2-1 故意や過失による漏水が疑われる場合の判断基準

2-2 上階に過失がなかったときの対応方法

3. 保険で補償される範囲とは?

3-1 火災保険の「水濡れ補償」でカビ被害は補償されるのか

3-2 個人賠償責任保険の使い方と適用条件

4. 下階住人が取るべき対応と注意点

4-1 まず確認すべき「保険」と「管理会社」への連絡方法

4-2 修理費用や家財損害の補償を受けるための証拠集め

・被害を受けた家財や建物内装の写真

・修理業者による見積書や請求書

・被害の状況を説明したメモや日記

・管理会社や加害者とのやり取りの記録(メール・LINEなど)5. 管理会社や大家の責任はどこまで?

5-1 建物設備の不具合による漏水と管理責任

5-2 管理会社が加入している保険で対応可能なケース

6. 実際にあった漏水・カビ被害の事例紹介

6-1 上階の洗濯機の故障でカビ被害が広がったケース

6-2 管理会社の対応が遅れたことで被害が拡大したケース

7. カビ被害の専門業者に依頼すべきタイミングとは?

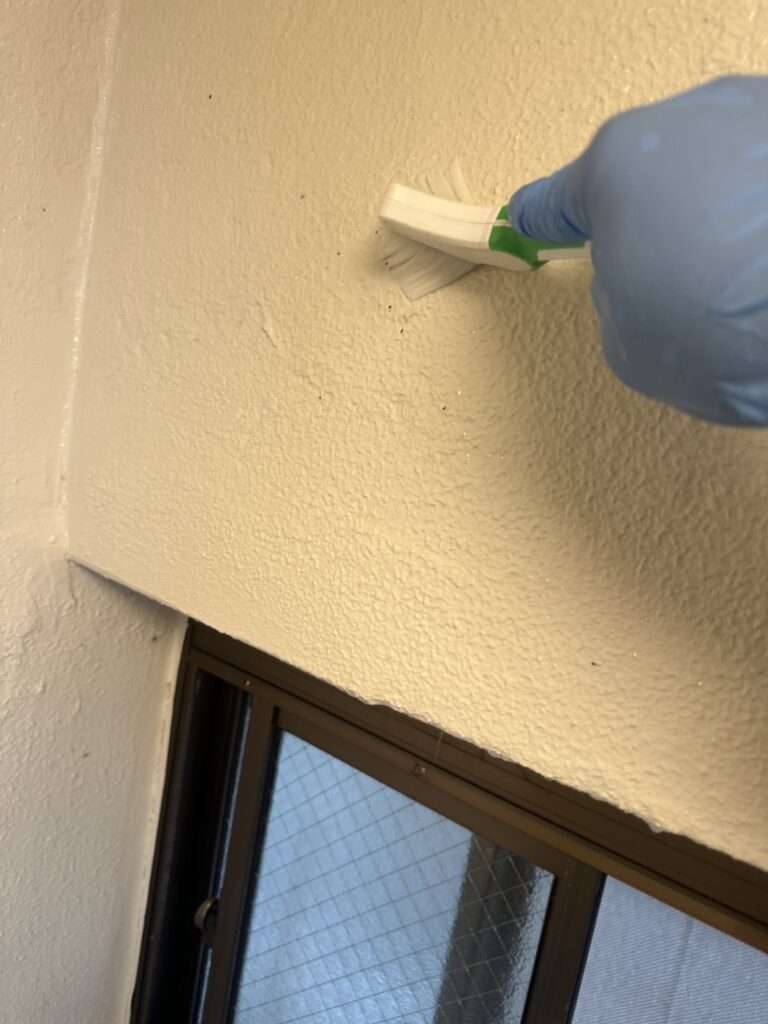

7-1 自力での除去が危険な理由とその判断基準

・においが強くなってきた

・拭いても再発する

・換気や除湿を行っても効果がない

・健康被害を感じるようになった7-2 カビ再発防止のために必要な処置と予防策

・家具を壁から離して設置する

・湿度を60%以下に保つ(除湿機・エアコン活用)

・浴室やキッチンなどの水回りの清掃を怠らない

・漏水の早期発見と報告を徹底するカビ取り・リフォームは「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」にお任せください

カビ除去の専門ブランド:カビバスターズ大阪

リフォーム対応の全国展開:カビ取リフォーム東京・名古屋

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について