問題提起:

「新築なのに壁の奥が湿っているような気がする」「壁紙の辺りにシミができた」――こうした違和感は、目に見えない壁内結露とカビの前兆かもしれません。特にマンションや高気密住宅では、湿気が壁の内部へ入り込み、知らず知らずのうちにカビ被害へとつながるリスクがあります。

この記事を読んで分かること:

本記事では、壁内結露が起こるメカニズム、結露が引き起こすカビのリスク、そして「負圧(圧力差)」が関与する湿気侵入の仕組みを具体例と共に解説します。さらに、設計・施工段階から入居後までの実践的な予防・対策手法も紹介します。

記事を読むメリット:

この内容を理解すれば、壁内結露を未然に防ぐ設計チェックポイントがわかりますし、カビ発生の初期サインを見逃さず早期対応できます。結果として、建物寿命を延ばし、安心・快適な住環境を維持する知識を得られます。

壁内結露は、建築物の壁体(外壁と内壁の間の部分、断熱材や下地材を含む空間)内で水蒸気が液体の水に変わる現象を指します。湿った空気が壁の内部へ入り込んで冷やされると、含まれていた水蒸気が飽和し、露点を超えることで結露が発生します。これが持続すると、壁体内部が長期間にわたって湿った状態となり、構造材や断熱材を傷めたり、カビの温床となったりします。 室内と外気との間には温度差があり、冬季など寒い時期には屋外側の壁材が冷たくなります。室内空気は温かく湿度を含んでおり、その水蒸気は温度の低い壁面方向へ拡散します。拡散した水蒸気は壁体内で温度が低くなる層に達すると、水蒸気が飽和状態を超えて水滴に変化します。これが結露です。 このプロセスでは、「飽和水蒸気圧」と「露点温度」がキーワードになります。飽和水蒸気圧は、ある温度で空気が保持できる水蒸気量の限界であり、温度が下がるほどその限界は下がります。もし空気中の水蒸気量がその限界を超えていれば、余剰分は液体(結露)となって析出します。露点とは、現在の水蒸気量で空気が飽和し始める温度を言います。 壁体内では、温かい室内空気から水蒸気が壁の奥に入り、それが冷たい壁内部温度に触れて露点以下にまで冷却されると結露が生じるわけです。 壁体内部での水蒸気の移動には主に「拡散」と「対流(気流)」があります。拡散は、湿度の高い側から低い側へ濃度(分圧差)に従ってゆっくり水蒸気が移動する現象です。一方、気流(微小な空気の流れ)が存在すれば、空気そのものと共に水蒸気が移動します。壁体に隙間や通気ルートがあると、気流が発生しやすくなり、水蒸気の侵入速度が格段に上がります。 壁体の構造を横断して移動する水蒸気が、断熱材や壁材の温度勾配に沿って向かう際、内部で温度が低い層に差し掛かると、露点温度以下になる部分が出てきます。その部分で飽和を超えた分の水蒸気が結露になります。結露してできた水は、壁材(石膏ボード、合板、下地材、断熱材など)に吸水されたり、微細な隙間に溜まったりします。その後、乾燥が追いつかずに水分が残ると、カビの発生や腐朽のリスクが高まります。 さらに、壁体内に水分が存在すると、湿度勾配や温度勾配が変化し、結露してできた水分がさらに他の部位へ移動することもあります。一度湿った壁体は乾きにくくなり、再結露を起こしやすくなります。こうした複雑な挙動を理解することが、結露対策・カビ対策を行う上での基盤になります。 壁内結露が続くと、内部に残留する湿気が増大し、建材や断熱材内に湿潤環境を作ります。こうした環境は、カビ(真菌類)にとって非常に好ましい条件です。カビは有機質を栄養源とし、湿度が高く、空気の流れが滞って熱がこもる場所で繁殖しやすくなります。壁体内での結露が放置されると、見えないところで広がるカビの被害が進行します。 壁内に水分が滞留すると、湿度が上昇し、乾燥しにくい状態が続きます。断熱材・木材下地・合板などの材料中に含水率が高い状態が長く続くと、以下のような劣化・被害が起こり得ます: 構造材の腐朽・強度低下:木材の含水率が20%以上になると、木材腐朽菌が活性化し始め、時間の経過とともに強度低下や劣化が起きやすくなります。 断熱性能の低下:断熱材に水分が含まれると、空気の断熱性が失われ、断熱効果が落ちます。これにより壁材温度差が小さくなり、更なる結露リスクを引き起こす悪循環が生まれます。 塗装・クロスの剥がれ、変色:下地が湿って膨張・収縮を繰り返すと、表層材(クロス・塗料)が浮いたり、剥離したりします。 悪臭・健康被害:カビが成長すると胞子を飛散させ、室内に湿った嫌な匂いが漂ったり、アレルギー症状や呼吸器への影響が出たりする可能性があります。 こうした被害は、表面に明確なカビや濡れた跡が見えるようになるまで、かなり進行していることが多く、気づいた時には対処が大規模になることもあります。 以下は、現実に報告された壁内結露・カビによる被害例です(具体的なリンクは省略): 断熱材内部でのカビ繁殖:グラスウールやロックウール断熱材内でカビが発生し、断熱材が変色・劣化。断熱材自体を交換する必要が生じた例。 合板・構造用下地材の腐食:構造用合板や針葉樹下地材が結露水を含み、木材腐朽が進んだ例。構造体補強が必要になった事例もある。 壁紙・クロス剥がれ:クロスが膨れたり剥がれたりする事象が内部結露初期のサインであり、その背後に壁体内の湿気蓄積があるケース。 マンション住戸間のカビ広がり:隣接住戸との壁を介して湿気が伝わり、双方にカビ被害が広がった例。集合住宅では共用壁側に潜む湿気リスクが高い。 健康被害クレームに発展:長期間放置された壁内カビにより室内空気質が悪化し、住民から健康被害を訴える事例。場合によっては訴訟化された例も報告されている。 これらの事例からわかるのは、表面に見える範囲の被害は「氷山の一角」であり、壁体内部での進行を防ぐことが被害抑止には不可欠であるということです。 理論上は結露対策を設計段階で行うことで防げますが、現実には新築住宅やマンションで結露・カビが発生するケースが少なくありません。その要因を知ることが、予防の第一歩です。 近年の住宅設計では、断熱性・気密性を高めて省エネ性能を追求する傾向が強くなっています。これは冷暖房効率を上げ、光熱費を抑えるうえで重要な要素です。しかし、過度に気密性を高めると「空気の出入り」が制限され、壁体内の湿気が滞留しやすくなります。適切な換気経路や通気層が設計されていなければ、湿気が壁体に侵入して内部で滞留してしまうリスクが高まります。 さらに、建築基準や省エネ基準を満たすために断熱材が厚くなると、断熱材内部での温度勾配が大きくなり、壁体の冷えやすい層が増える可能性があります。こうした条件がそろうと、壁体結露の危険性が上昇します。 どれだけ設計が優れていても、施工段階で手抜き・ミスがあると結露・カビのリスクは急激に高まります。具体的には: 防湿層・防水層の不連続(気密シート・防水シートの重なりや継ぎ目の不完全さ) 断熱材と壁材の密着性不良(断熱材が隙間だらけ、断熱不良となる場合) 配線や配管部分での貫通部の気密補強不足 通気層や換気層の空気経路確保を怠った設計・施工 断熱材や下地材の含水率が高いまま使用されている 材料選定ミス(吸湿性が高すぎる材料を用いた、または防湿性が弱い構造を採用) 特に新築時でありがちなのが、「建材を乾燥させずに施工する」「配管・電線のスリーブ部や気密テープ処理未実施」などの手抜きです。こうした施工欠陥が起きると、結露対策が設計通りに機能しなくなります。 新築住宅では、材料自体が含水率を持った状態で施工されることがあります。また、コンクリート構造部分は打設直後から乾燥するプロセスを経ますが、この乾燥が十分行われないうちに仕上げ材を施工してしまうと、内部に水分が残ってしまいます。この水分が将来的な壁内湿気の元になることがあります。 具体的には以下のようなケースがあります: 木材下地や合板の含水率が高いまま取り付け 塗り壁やモルタルを乾燥させずに内装工程へ移行 コンクリート壁・床・天井の湿気が内部へ移動する 内装施工前の乾燥期間を十分確保できていない こうした水分残留は、完成直後には明確な被害を見せないことが多く、数年後に壁内結露・カビ被害として表面化することがあります。 建物内外の気圧差(特に「室内がやや負圧になる状態」)があると、空気が建物内部へ引き込まれやすくなり、湿気を壁体内部へ導く原因になり得ます。以下では、この負圧現象と結露・カビ発生の関連について掘り下げます。 建物の「負圧」とは、室内空気圧が外気圧よりやや低い状態を指します。これは、換気ファンや排気口からの排気量が多い、あるいは隙間風の引き込みなどで室内の空気が常に外へ抜けようとする環境です。 このような状態では、外部から空気を引っ張る力が働き、空気の通りやすい隙間・壁体の微細な割れ目・配管貫通部などから湿った外気や壁体内部の湿気を引き込む方向の気流が発生します。つまり、負圧環境は空気・湿気を壁体へ「吸い込む」働きを持つことになります。 負圧環境下では、室外または壁体背面から湿った空気(あるいは水蒸気を含む空気)が壁体内部へと押し込まれます。その結果、壁内部での湿気侵入量は、拡散だけのケースよりも大幅に増えます。特に以下のようなルートが影響を受けやすくなります: 壁材・断熱材との隙間 配線・配管貫通部の隙間 壁下地の継ぎ目・つなぎ目 換気ダクト、排気口・吸気口周囲 湿気を吸い込む程度が大きくなるほど、壁体内に侵入した水蒸気が冷える層に達して結露を誘発しやすくなります。さらに、湿気が壁体の隅部・隙間・角部などに溜まりやすくなるため、乾燥しにくい状態を助長します。 負圧状態が継続すると、以下のような影響・被害が進行する可能性があります: 湿気侵入の加速:壁体内部への湿気流入が持続し、湿潤環境化が促進される。 乾燥しにくい構造化:湿気が壁の奥深くへ到達し、外気や室内空気が入りにくい構造部部位に湿気が滞留する。 結露範囲の拡大:従来は表面近傍で起きていた結露が、壁体奥深くまで広がることがある。 カビ繁殖の拡大:湿度が高い状態が続くことで、カビの繁殖域が広がり、広範囲にわたる被害になる。 健康リスク・空気質悪化:壁体内で発生したカビが胞子を放出し、住環境へ悪影響を及ぼす可能性が高まる。 素材劣化・寿命短縮:木材・断熱材・下地材の劣化進行が加速し、構造耐久性低下リスクが上昇。 したがって、建物設計・換気設計・施工管理において、負圧環境が生じないような空気流制御や気密・通気設計の配慮が欠かせません。 結露・カビ被害を未然に防ぐには、初期段階での異変を見抜くことが極めて重要です。ここでは、目視・感覚的診断から機器を使った点検方法、そして重点的にチェックすべき場所を解説します。 壁紙や塗装面に以下のような変化が見られたら、それは壁内結露・カビ発生の兆候かもしれません: 壁紙やクロスが膨れて浮いている、あるいは部分的に剥がれてきている 壁紙・クロス表面にシミ、斑点、変色、濃淡のムラが見られる 塗装面・クロス面に水滴や湿っぽさを感じる、壁表面が冷たく感じる カビ臭・カビ発酵臭と感じる違和感・湿ったにおいがする 近接する巾木や床面・天井コーナー付近にカビ斑点や黒ずみが出てくる こうした目視・嗅覚的サインは、壁体内部の湿気異常を示す重要な手がかりです。早期発見に寄与します。 目視サインが出る前段階を捉えるには、以下のような測定機器を使うのが有効です: 湿度センサー・温湿度計:部屋や壁近傍の相対湿度・温度を定期的に監測することで、湿度上昇パターンを捉える。 赤外線サーモグラフィ:壁表面温度分布を可視化し、冷点や内部冷却箇所を確認。結露が起こりやすい低温部位を発見できる。 非破壊型含水率計(電気抵抗式・高周波方式など):壁材・下地材の含水率を壁の表面からある程度測定できる機器を用いて、壁体内部の湿気度合を推定する。 結露発生チェック紙やシート:特殊なシートで結露発生を確認できるものもある。 湿気発生試験(加湿‐除湿変化応答観察):特定の壁面近傍で湿度を上げ下げして応答を観察し、壁体湿気移動特性を推定する。 これらの測定手段を用いることで、表面に現れる前の段階で異常を察知でき、対応の余裕が生まれます。 過去のクレーム事例や裁判例を分析すると、住民が訴えを起こすまでに見られた初期兆候・対応遅延パターンに次のような特徴があります: 壁紙剥がれやシミが出始めたにも関わらず、点検が後回しにされた 異臭や空気感異変を住人が感じながらも無視して、症状が悪化した 施工段階での記録(断熱材・防湿材の施工状況、含水率測定記録など)が不十分で、責任の所在があいまいになった 保証期間内に対応されなかった、対応が部分的で再発を繰り返した 原因究明に壁体内部調査(赤外線・ボーリング・断面調査など)が施されず、後から大規模な改修工事が発生した これらの事例に共通するのは、「初期兆候を軽視した」「対応が遅れた」「調査が不十分だった」という点です。したがって、少しでも異変を感じたら専門的な点検・調査を早めに行うことが重要です。 重点的に点検すべき場所としては、以下が挙げられます: 外壁との取り合い部分、窓まわり・サッシ隙間 配管・電線貫通部 下地材つなぎ目・下地補強部 天井・壁接合部コーナー部 階高変化部・スラブ貫通部 共用壁・隣接住戸との境界壁 換気ダクト・排気口近傍 これらの部位を漏れなくチェックすることで、被害拡大を防ぎやすくなります。 壁内結露・カビ被害を未然に防ぐためには、設計段階から施工段階、そして竣工後に至るまで一貫した対策が求められます。以下に、体系的な防止策を示します。 外断熱・内断熱・混構造の選択:建物の立地・気候条件を考慮して、どの断熱方式を採用するかを慎重に設計する。 防湿層・透湿層の配置バランス:湿気が建物内外へ移動するときの制御のため、防湿シート・気密層・通気層・透湿層の位置関係を正しく設計する。 湿気供給源の遮断:室内から発生する水蒸気(料理・入浴・洗濯など)を壁体内に侵入させないための防湿層設計を徹底する。 湿気拡散方向の制御:湿気を内側から外に出す方向性を持たせる設計(湿気が壁体前面側へ抜けやすい構造)を検討する。 断熱材の適切厚さと性能選定:断熱厚さは、露点位置が壁体内部にならないように計算し、断熱性能だけでなく湿気移動特性も考慮して選定する。 通気層・空気層設計:壁体前面・背面に適切な通気空間を設け、湿気を逃がす空気の流れを確保する。 これらを設計段階で正しく計算・シミュレーションしないと、湿気対策は形だけになってしまう可能性があります。特に断熱設計と防湿設計のバランスは極めて重要です。 第一種/第三種換気設備の選定:機械換気方式を採用し、定常的な気流と空気交換を確保する。 必要換気量の算定:設計時に部屋ごとの湿気発生量を見積もり、換気量を十分に確保できる換気設備を設計する。 給気・排気ルートの気流制御:給気・排気口の位置・バランスを考慮し、建物全体で適切な圧力バランスと気流が設計されるようにする。 局所換気の導入:湿気発生が激しい場所(浴室・洗濯室・キッチンなど)には局所排気を設け、湿気を拡散させずに排出する。 通気層設計:壁体と外壁材との間に通気層を設け、壁体前面に空気流通を確保し、壁体背面に湿気の排出経路を設ける。 気密と換気のバランス制御:気密性を高めつつも換気計画を設計に組み込み、隙間風に頼らない空気流設計を行う。 適正な換気設計がなければ、高気密構造でも湿気がこもりやすくなります。気密・断熱・換気の三要素がバランスよく設計されることが不可欠です。 材料含水率測定と管理:使用する木材・合板・断熱材などの含水率を施工前に測定し、適正な乾燥状態でなければ使用を控える。 乾燥期間の確保:コンクリート打設後・下地工事後・内装工事前などの段階で十分な乾燥期間を設け、水分が抜ける余裕を持たせる。 施工時の養生管理:施工中に雨や水の侵入を防ぐ養生対策を徹底し、材料が過度に湿らないようにする。 気密テープ・シーリング処理の厳格管理:気密層・防湿層の継ぎ目や貫通部には適切なテープ処理やシーリングを施し、隙間を防止する。 監理・検査体制の強化:施工各工程でのチェックリストを設定し、断熱・防湿・気密施工が設計通りになされているかを監理・検査する。 記録保存:含水率測定値・施工写真・気密測定値などを記録し、将来的なトラブル時の原因追跡に備える。 こうした徹底した施工管理と乾燥戦略があって初めて、設計通りの湿気制御性能が発揮されます。 すでに住んでいる住宅やマンションで壁内結露・カビの兆候を感じた場合にも、早期対応することで被害拡大を抑えることが可能です。以下に実践的な対策を示します。 除湿器による湿度制御:部屋内の相対湿度を常に50〜60%程度に保つよう運用し、湿気の壁体侵入を抑制する。 エアブロー(圧縮空気送気):壁体内部に通気ルートが残る場合、圧縮空気を吹き込んで湿気を押し出す手法を用いることもある。 送り風・誘導通気:室内換気を強化して空気の流れを作り、壁体近傍の湿気を外気へ誘導する。 乾燥機器併用:ヒーター併設型除湿装置や低温乾燥機器を使って壁体近傍を乾燥させ、湿気を速やかに追い出す。 局所的処理:結露・カビが疑われる壁部分を剥がして内部空気を循環させたり、断熱材を取り替えたりする場合もある。ただし大がかりな改修になることも多い。 これらの方法を複合的に使って、壁体に溜まった湿気をできるだけ早く外へ逃がすことが重要です。 安全性の高い除カビ剤を使用:素材を傷めないような専用剤を選び、拡散防止仕様で施工する。 こすり過ぎない処理:強くこすらず、対象素材を傷めないように薬剤処理と拭き取りを優先する。 換気・養生を徹底:カビ除去作業時には粉塵・胞子の拡散を防ぐため、養生や局所換気を強化する。 防カビ仕上げ処理:除去後には防カビ剤を塗布し、再発リスクを抑える。持続性・安全性を兼ね備えた防カビ剤を選定する。 素材交換:被害が甚大な部分は断熱材・下地材・合板などを交換することも検討する。交換時には新たな施工・乾燥対策を徹底する。 これらは住みながらでもできる範囲がありますが、壁体内部深部にまで被害が達している場合は専門業者による処置が必要となります。 定期湿度・温度記録:室内および壁近傍の温湿度を定期的に記録し、異常傾向を早期に察知する習慣をつける。 年1回以上の目視点検:壁紙剥がれ・シミ・異臭などの異変がないか、定期的に目視チェックを行う。 赤外線サーモグラフィによる年次検査:壁表面温度分布を年1回ほど確認し、冷点・異常部位を発見する。 含水率計測による点検:非破壊型含水率計などで壁近傍の含水率を定期測定し、上昇傾向を確認する。 換気機器メンテナンス:換気ファン/給排気機器フィルター点検・清掃を定期的に行い、風量低下や機器劣化を防止する。 再発履歴記録および対応管理:過去のカビ/結露被害履歴を記録し、同部位の再発傾向を把握しておく。 こうした維持管理の積み重ねが、「見える被害」に至る前に手を打つ鍵になります。 負圧状態が壁体への湿気侵入を助長する要因となるため、空気流や圧力差を制御する対応策を設計・運用段階で組み込むことが重要です。以下に具体策を示します。 機械給気併用換気方式(第一種換気):給気と排気を機械制御することで、建物内部の圧力バランスを設計に沿った状態に保つ。 給気量と排気量のバランスの最適化:排気過多になると負圧化しやすいため、給気路を十分確保してバランスを取る。 可変風量換気の導入:センサー連動型で風量を制御し、室内湿度・CO₂濃度などと連動させて最適な気流を維持する方式を採用する。 給気・排気ダクト設計の最適化:給気口・排気口配置・ダクトの長さ・抵抗を設計段階で精密に検討し、圧力損失や偏流を防ぐ。 バックドラフト防止弁(逆流防止弁):建築内換気系統に逆流を防止する弁を設け、負圧時に屋外空気がダクトを逆流して壁体に侵入することを防ぐ。 これらの制御によって、室内が過度に負圧化することを防ぎ、湿気を壁体に引き込む力を抑制できます。 気密施工精度の向上:壁・屋根・床・配管貫通部などすべての気密層を徹底して施工し、隙間からの空気侵入を最小化する。 気密検査・気密測定の実施:建物竣工前に気密測定(例えば blower door test など)を実施し、気密性能を確認・修正する。 意図的な給気ラインの設置:隙間風に頼るのではなく、適切な給気経路(外気給気口など)を設計し、必要な空気流をコントロールする。 仕上げ過程での隙間補修:内装下地・仕上げ段階でクロス・巾木・建具隙間などを丁寧に処理し、隙間を最小化・密封化する。 貫通部処理の徹底:配管・電線の貫通部には気密スリーブや防水パッキン・シーリング材を用い、気密欠損を防ぐ。 気密性を確保しながらも適切な換気を維持する設計・施工こそが、結露リスク抑制の鍵となります。 ドア下部のクリアランス設計:部屋間・廊下間・トイレ・浴室などの間仕切りドア下部に適切な隙間を設けて気流を確保し、圧力差を和らげる。 排気口配置の最適化:排気口は末端部ではなく室内複数部位に分散して設け、排気先端部だけに偏らないように設計する。 局所換気(レンジフード・浴室換気扇など)運転調整:局所排気時には給気バランスを補う運転モードなどを設けて、一時的な負圧化を抑える。 圧力センサー連動運転:建物内各部に圧力センサーを設け、圧力差が一定値を超えた場合に自動で給気補正・換気調整を行うシステム導入も考慮できる。 こうした局所的な圧力差制御を併用することで、局所的負圧による湿気侵入を抑え、安全性を高められます。 具体的な事例をいくつか紹介することで、読者が自宅や物件で起こりうるリスクをイメージしやすくなります。以下では、マンションと新築住宅での典型的なトラブルとその教訓を取り上げます。 事例 A:共用壁経由の湿気侵入 事例 B:最上階天井からの湿気侵入 事例 C:内装改修後の結露悪化 これらの事例から学ぶべき教訓として、住戸間・共用壁・屋根・断熱層・施工気密の確保・換気バランスの重要性が浮き彫りになります。 事例 D:断熱材湿潤化による断熱性能低下 事例 E:気密不良による隙間風経由の湿気侵入 事例 F:施工早期に屋根下地・防水処理不良 これらの失敗事例からは、以下の教訓が導き出されます: 初期施工時の含水率管理・乾燥確保が不可欠 気密性能とその検証(測定)が設計通り実現されているかチェック 防水層・防湿層・断熱層を設計通り施工する必要性 改修・リフォーム時も湿気制御設計を甘く見てはいけない 早期点検・モニタリングを怠ると被害が顕在化するまで時間がかかる これらの事例を心に留め、設計・施工・維持管理の各段階で湿気リスクに備えることが重要です。 壁内結露・カビ被害は、表面に見える前段階で進行することが多く、異変に気づいたときには被害が進行していることが多いです。したがって、設計段階から湿気対策を徹底し、施工段階での乾燥管理・気密施工・防湿処理を厳格に行うことが不可欠です。さらに、竣工後は定期点検とモニタリングを怠らないことが、被害を未然に防ぐ鍵となります。 設計・施工が完璧でも、入居後の環境変化(生活習慣・気候変動・建物傷みなど)によって湿気リスクは変化します。そのため、定期的な温湿度記録、赤外線検査、含水率測定、換気装置の点検とメンテナンスなどを継続的に実施することが不可欠です。小さな兆候を見逃さず、早期対応を心がけることこそ、壁内結露・カビトラブルを防ぎ、長期にわたって安心して住める住宅を維持する秘訣です。 壁内結露やカビの問題は、目に見えない部分で静かに進行し、気づいた時には深刻な被害へと発展していることが多くあります。特に新築住宅やマンションでは、施工段階の小さな見落としが後々大きな問題を引き起こします。そんなカビ問題に対して、私たちカビバスターズ大阪およびカビ取リフォーム東京・名古屋では、専門技術と豊富な経験をもって対応しています。 私たちの特徴は、株式会社タイコウ建装が運営母体である点です。タイコウ建装は、カビ除去とリフォームを一括で対応できる数少ない専門業者として、高い信頼をいただいています。 当社が採用する**MIST工法®**は、建材を削ったりこすったりせず、素材本来の質感を保ったままカビを根こそぎ分解・除去する特許技術です。この独自技術では、素材に応じて専用薬剤の濃度や成分を調整し、木材や石膏ボード、壁紙などデリケートな部材でも傷めることなく対応可能です。 さらに、MIST工法の薬剤は環境や人体にも優しく、小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭、医療・福祉施設でも安心してご依頼いただけます。除去後の防カビ処理も徹底しており、高い即効性・持続性・安全性を兼ね備えています。 カビ除去後に壁や天井のクロスを張り替えたり、断熱材を入れ替えたりといったリフォーム作業を別の業者に依頼する必要はありません。株式会社タイコウ建装では、カビ除去から内装仕上げ・断熱補修・改修リフォームまで一括して対応いたします。 そのため、以下のようなお悩みをお持ちの方には特におすすめです: 「カビが発生して壁紙が剥がれてしまった…一緒に直してほしい」 「再発防止のために、断熱や気密の見直しもしたい」 「複数の業者に頼むのは面倒。一度に全部対応してもらいたい」 当社では、こうしたニーズに対し、現地調査→カビ診断→除去作業→改修プラン提案→リフォーム実施まで、ワンストップでご提案いたします。 タイコウ建装は、単なるカビ除去の専門業者ではありません。長年のリフォーム業としての実績を活かし、以下のような住まい全体の改修・性能向上にも力を入れています: 壁・床・天井の張り替えや塗装 断熱材の新設・入れ替え サッシや建具の交換・気密性向上 キッチン・浴室・洗面など水回り設備の更新 結露対策としての換気設備導入・改善 省エネリフォーム(断熱・遮熱・気流制御) また、「新築住宅なのに結露が止まらない」「中古物件のカビ臭が取れない」「部分的に湿気がこもる部屋がある」といった悩みにも、調査・分析から根本原因を突き止めてリフォームプランを構築することが可能です。 「見た目をきれいにするだけではなく、原因に根本からアプローチして再発を防ぎたい」 壁内結露やカビでお悩みの方、原因不明の湿気や臭いが気になる方は、ぜひカビバスターズ大阪またはカビ取リフォーム東京・名古屋へご相談ください。調査から施工、リフォームまで、すべてを一社で対応いたします。安心・安全で持続効果の高い住環境づくりを、私たちが全力でサポートいたします。1. 壁内結露とは何か?そのメカニズム

1‑1. 温度差と湿度の関係から起きる結露の原理

1‑2. 壁体内部での水蒸気の移動と飽和、露点とは

2. 壁内結露が引き起こすカビリスク

2‑1. 壁内結露が持続するとどうなるか(湿潤環境の継続)

2‑2. 実際に壁材・断熱材で起きる被害例

3. 新築住宅・マンションで結露・カビが発生しやすい要因

3‑1. 高気密・高断熱化による通気不足の落とし穴

3‑2. 施工不良・防水処理の甘さ、材料選定ミス

3‑3. 建築時の含水率や乾燥不足、コンクリート・下地の水分残留

4. 負圧環境(圧力差・室内外気圧差)が壁内結露・カビに及ぼす影響

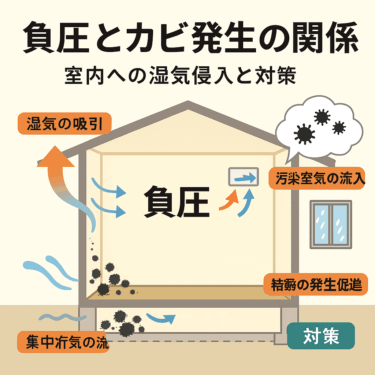

4‑1. 建物の「負圧」とは?風の流れと気圧差の関係

4‑2. 負圧が湿気を壁体に引き込むメカニズム

4‑3. 負圧状態が長期化するとどういう影響が出るか

5. 発生兆候の見抜き方と点検すべき場所

5‑1. 壁紙剥がれ・シミ・変色・悪臭など目視可能なサイン

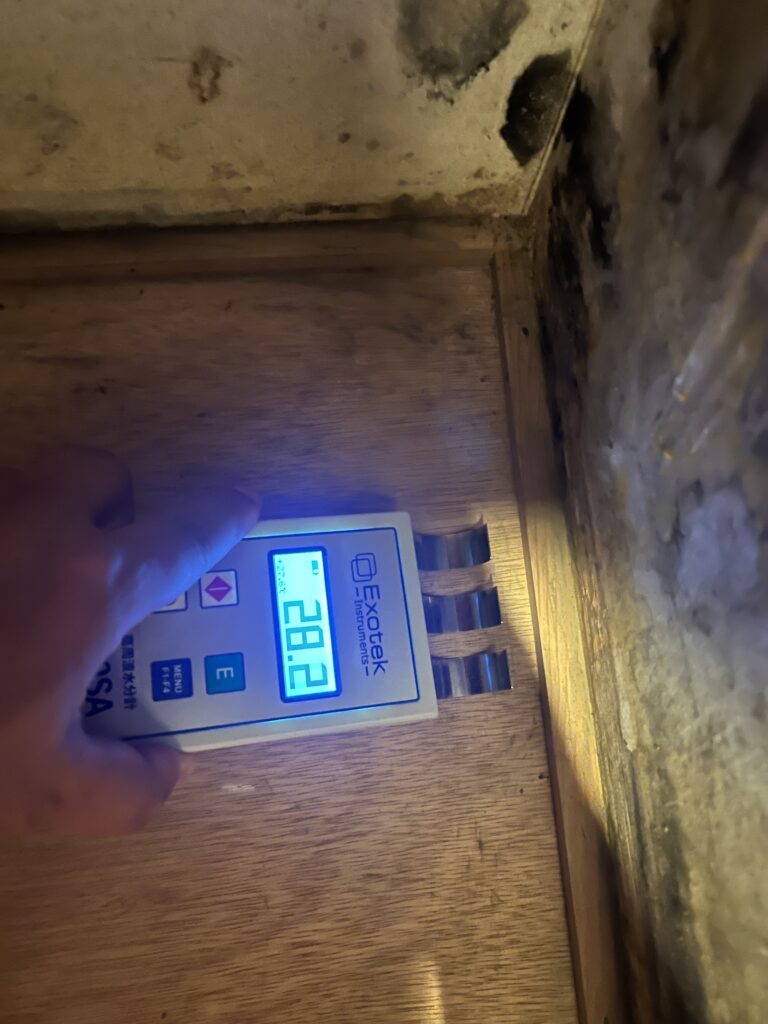

5‑2. カビ発生の初期段階:湿度センサー・含水率測定

5‑3. クレーム事例・裁判例から学ぶ兆候

6. 防止・対策方法(設計・施工段階からできること)

6‑1. 適切な断熱と防湿層の設計(湿気をコントロールする構造)

6‑2. 通気確保(換気経路・換気量設計)

6‑3. 含水率管理・建築中の乾燥確保・施工管理

7. 既築・入居後にできる対策

7‑1. 壁体内部の湿気除去(乾燥、エアブロー、除湿機活用)

7‑2. カビ除去と素材にやさしい処置(対応薬剤・拡散防止)

7‑3. 維持管理:定期点検とモニタリング

8. 負圧状態への対応策(空気流を制御する)

8‑1. 換気設備での気流制御

8‑2. 隙間・気密施工の見直し(気密と意図的な換気のバランス)

8‑3. 局所換気と圧力差緩和(ドア下、排気経路など)

9. 事例紹介:マンション・新築住宅での壁内結露・カビトラブル

9‑1. マンションで起きたカビ被害ケース

あるマンション住戸で、隣接住戸との境界壁周囲にカビ・シミが発生。原因を調査したところ、隣戸のキッチン・浴室側からの湿気が共用壁内部に侵入し、当該住戸の壁体内に湿気が滞留していた。換気設備のバランス不良や施工時の気密処理不備が重なったことが背景だった。

最上階住戸で天井近くのクロスに変色やシミが出始め、さらに天井の隙間から結露水滴が垂れる現象が確認された。点検の結果、屋根防水層の施工不良・断熱層の通気不備があり、屋根裏室からの湿気が壁体・天井裏を通じて侵入していた。

分譲マンションでリフォームを実施後、クロス張替えや壁石膏ボード交換を行ったところ、リフォーム後数年で壁背面に結露・カビが発生。改修工事において断熱材変更や気密層の取り扱いが不適切であったことが原因とされた。9‑2. 新築戸建で発生した失敗例と教訓

新築の戸建住宅で、竣工後5年ほどして壁側・天井近くのクロスに浮き・シミが見られ始めた。調査の結果、断熱材内部に水分が滞留し断熱性能が低下、さらに室内外温度差による結露循環が進んでいた。施工時点で断熱材の含水率管理が甘かった可能性が指摘された。

建築中、配管・電線貫通部やサッシ取合部のシーリング処理が甘く、完成時に気密性能が設計値に達していなかった住宅。入居後、冬場に壁際・窓際を中心に壁内結露が進行し、結果的に壁内部に広範囲なカビ発生が見られた。気密測定を事前に実施していなかったため、施工ミスが発見されなかった。

屋根下地・防水層に施工不良があり、屋根面から雨水浸入が起こっていた住宅。表面には雨漏り跡が見られなかったため見逃されていたが、壁体内部を通じて湿気が壁体に回り込み、数年後には壁紙剥がれ・カビ被害に発展した。

10. 結論と注意すべきポイントまとめ

10‑1. 早期発見と設計・施工段階での対策の重要性

10‑2. 維持管理と定期チェックが被害を防ぐ鍵

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋

MIST工法®による安心・安全なカビ除去

リフォームとカビ除去をワンストップで実現

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

そんな方には、タイコウ建装のトータルリフォームサービスが最適です。