問題提起

日本の大使館宿舎やVIP専用住宅では、高気密・高断熱構造が原因で湿気がこもりやすく、カビの発生リスクが極めて高くなっています。特に畳や和室、サッシ回りは黒カビの温床になりやすく、見過ごすと健康被害にもつながります。

記事を読んで分かること

本記事では、要人宿舎における湿気とカビの問題点、畳・サッシ・和室などへの具体的な対策、防カビ施工の最新技術「MIST工法®」の特長と効果をわかりやすく解説します。

記事を読むメリット

大切な要人や外交官の健康と快適な生活環境を守るために必要な知識が得られます。日常の湿気管理から専門業者との連携による防カビ対策まで、実践的かつ信頼できる情報が満載です。

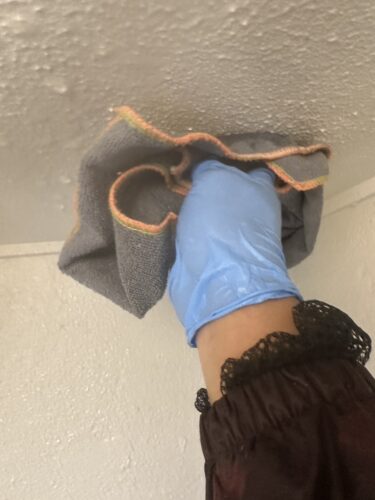

要人や外交官専用の宿舎は、一般住宅と比較しても特有の構造や使われ方があり、そのため湿気やカビの問題が重大なリスクとして顕在化します。閉鎖的で高気密な設計、長期の空室状態の発生、文化的に重視される和室や畳スペースなどにより、カビの発生条件が非常に整いやすい環境になりがちです。放置すれば、健康被害や建材劣化、さらには宿舎としての信頼性の低下にもつながる状況が生じます。 現代のVIP宿舎や外交官住宅では、高い断熱性・気密性を持つ設計が採用されることが多く、これにより冷暖房効率やプライバシーの確保に優れた住環境が実現できます。しかしながら、換気が不十分な状態で放置されると、空間にこもった湿気が逃げ場を失い、壁体や天井、床下に溜まってしまいます。特に梅雨期や冬場の結露が発生しやすい時期には、換気不足の小さなスキマが大きなカビ発生の起点となるのです。 長期不在時には、室内の湿度コントロールがますます難しくなります。空調や換気設備が停止してしまうと、内部に水蒸気が溜まり、書棚の裏や畳の下、カーテンサッシの間などに湿度濃度の高い空間が生まれてしまいます。これらの箇所に黒カビが発生すると、対応コストが急激に上昇し、除去にも多くの手間がかかります。 適切な湿度管理と定期的な換気の習慣がないままに設計のメリットばかりを追求すると、宿舎の衛生環境が悪化し、要人の居住環境として大きな問題を引き起こす恐れがあります。 和室の畳は、イ草の素材が持つ調湿作用によって、湿度をある程度吸収・放出してくれる優れた自然素材です。しかし、一方でその繊維構造と床接触の密接さから、湿気が逃げにくくなり、裏面や縁の部分にカビが生えやすいという特性もあります。 特に、畳の下にある床材や床下に換気が行き届いていないと、畳自体が湿気を蓄え込み、やがてカビの温床になってしまいます。和室では障子やふすまの隙間から冷気が入り込みやすく、そこに結露が発生すると、畳の縁や畳本体の表面に黒ずんだカビが付着することも少なくありません。 さらに、長期不在や使用頻度の低い和室では、畳が乾燥して見えていても実際には湿気を溜め込んでおり、目視では判断できないカビの成長が進んでいることもあります。このような環境が放置されると、アレルギーや湿疹、呼吸器障害などの健康被害につながる恐れがあります。そのうえ、畳が黒色や緑色に染まるカビの場合、除去にも時間と資源が必要となります。 窓枠やサッシ回りの黒カビは、室内環境の不衛生さを象徴する存在となりがちです。見た目の問題にとどまらず、そこから胞子が飛散して室内全体にカビを広げ、居住者の健康リスクを高めます。なぜ窓辺にカビが集中しやすいのか、そのメカニズムを科学的に理解することが、効果的な対策の出発点になります。 窓やサッシは、室内と室外の温度差が最も大きくなる箇所です。これが冷暖房の強弱や外気温とのギャップにより結露を誘発し、窓材や周辺構造に水滴が付着します。特に冬場の暖房使用時や梅雨の湿度の高い季節には、この結露が頻繁に発生し、サッシの溝や枠内に長く残ることでカビの繁殖に適した微小な水分環境が形成されます。 こうした結露がたびたび起こると、サッシのゴムパッキンや枠の溝に黒カビが付着し、胞子が空気中に舞い上がりやすくなります。そこから空気中や室内の他の場所にカビが広がると、拭き掃除だけでは根本的に取り除くことが難しくなり、冷暖房効率の低下やアレルギー反応のリスクが高まります。 窓枠・サッシに生える黒カビの胞子は非常に小さく、空気中に浮遊して吸引されやすい形状をしています。これに長時間さらされると、免疫力が低下している要人やその家族に対して、アレルギー性鼻炎、喘息、皮膚炎、咳、目のかゆみなどの症状が引き起こされる恐れがあります。 さらに、VIP宿舎では衛生環境がそのまま信頼性に影響するため、こうした黒カビの存在は、安全だけでなく「宿舎としての信頼性低下」という意味でも大きな問題です。原因を特定し、適切な対策を講じることは、健康被害の防止のみならず、外交的な対応力向上にも寄与します。 湿気とカビの問題は一朝一夕には改善しませんが、日常の管理ルーチンに湿度コントロールや換気を取り入れることで、発生リスクを大きく低減できます。宿舎の管理者が知っておくべき基本的な対策を詳述します。 宿舎内で湿気が滞留する主な原因の一つが、換気不足です。特に気密性の高い構造ほど、空気の入れ替えが行われにくくなります。そのため、意識的な換気計画が必要です。 最もシンプルかつ効果的な方法は、一日数回、5~10分程度の「窓全開換気」を実施することです。ただし、外気の湿度が高い時期は逆効果となる場合もあるため、朝の乾燥した時間帯や夕方の湿度が下がるタイミングを狙うと良いでしょう。また、浴室やキッチンなどの換気扇を常時運転にすることで、湿気を効率的に排出できます。 換気設備のない和室や和風設計の部屋には、換気扇や小型の送風機を追加で設置し、空気の流れを人工的に確保する対策も効果的です。 湿度計(デジタル湿度計)を使い、室内湿度を常にモニタリングすることが重要です。理想的な湿度は40〜60%とされています。特に60%を超えるとカビが発生しやすくなり、逆に40%を下回ると乾燥や静電気、木材のひび割れなど、別の問題が起こる可能性もあるため、適切な範囲を維持することが求められます。 除湿機の選び方としては、部屋の広さや湿度上昇の速さに応じて、デシカント方式(乾燥剤方式)かコンプレッサー方式を選定します。前者は低温環境でも効率よく除湿できる一方、電力消費が大きくなる傾向があり、後者は低電力かつ静音性に優れていますが、室温が低いと効率が落ちるといった特徴があります。 長期不在の場合は、タイマー設定や自動運転・連続運転機能のある除湿機を導入し、湿度が設定以上になると自動で作動するようにしておくと、管理負荷を大幅に軽減できます。また、和室においては畳表の湿気を直接除湿するよう、除湿機の送風口を畳に向けて配置すると効果が高まります。 伝統文化を尊重した和室空間には、畳の快適さと共に湿気やカビ問題がつきまとうものです。ここでは、和室と畳に特化したカビ対策を具体的に紹介します。 畳は複数の層から構成され、その内部には吸湿性のある素材が詰められています。畳表(い草)→畳床(藁や圧縮素材)→畳裏(紙や合板)という構造が一般的ですが、畳表は湿度を吸収・放出する性質を持つ一方で、畳床は湿気を保持しやすく、畳裏は通気性が低い素材が使われることが多く、結果的に内部に湿気が閉じ込められてしまうケースが多いのです。 畳裏に湿気が溜まり、通気性の残らない環境が続くと、畳表に黒カビが見えてくるだけでなく、内部で繁殖したカビが徐々に広がり、畳全体や床構造にまで被害を与えます。 畳の防カビ対策としてまず挙げられるのが「畳の裏返し」です。畳を裏返すことによって、畳表と畳床の位置が逆転し、湿度の高い「裏面」にある畳表が新たに風や空気にさらされるようになります。これだけで湿気除去効果が期待できます。また、畳表替えや新調により、劣化した畳表を交換し、衛生的な状態を取り戻すことも重要です。 さらに、畳の下に通気性を高めるためのすのこ敷きや特別なシートを敷く方法もあります。これらによって、床下からの湿気を分散・吸収しにくくし、通気を改善します。加えて、和室を利用する際は頻繁に畳を持ち上げて風を通したり、和室用の換気器具(通気口や紗戸)を利用した定期的な換気を併せて行うとより効果的です。 加湿器などを和室内で使用する場合は、必ず以上の工夫と併用し、加湿しすぎないよう湿度管理を徹底する必要があります。これらの適切な取り扱いで、快適で清潔な和室空間を保ちつつ、畳の寿命や美観も保護できます。 高い信頼性が求められるVIP宿舎で選ばれる防カビ施工が「MIST工法®」です。この工法には、一般の清掃や薬剤処理とは異なる多くの優れた特性があり、素材への配慮や安全性を重視する宿舎に最適です。 MIST工法®は、対象素材の性質に応じて専用剤(水溶性、pH調整済み)を霧状に噴霧することで、カビ菌の胞子や菌糸に直接働きかけて分解・死滅させる技術です。こする、削るなどの物理的な洗浄を一切行わず、霧が素材表面や隙間の奥まで浸透してカビを分解するため、文化財的価値のある木材や畳、襖、壁紙などを傷めずに除去できます。 これは、立地や設計により高気密・密封された宿舎での除菌・除カビにおいて、壁材や畳に対して非常に効果的であり、とくに歴史的建造物や伝統的和室の保全にも配慮が必要な場合でも利用しやすい技術です。 MIST工法®で使用される専用剤は、人体への悪影響が限りなく低く、工業排水基準などの安全性試験もクリアしているため、幼児や高齢者、抵抗力の低い方々がいる環境でも安心して施工を依頼できます。また、処理後に防カビ剤を用いた処理を行うことで、霧状になった薬剤が素材の奥深くに浸透し、表面だけでなく内部にまで働きかけるため、除菌効果と防カビの持続性が高まります。 このように、即効性と継続性、安全性を兼ね備えていることから、VIP宿舎のように安全と清潔さが最重要視される空間で高い評価を得ています。 住環境の衛生状態は、住む人々の健康に直結します。特に要人や外交官の宿舎では、微小な健康リスクも信用失墜に繋がりかねません。ここでは、カビが健康に及ぼす影響と、宿舎衛生管理の重要性に迫ります。 カビ胞子は数ミクロンのサイズで空気中に浮遊しやすく、呼吸によって肺に到達しやすい形状をしています。長期間曝露されると、アレルギー性鼻炎、喘息、皮膚炎、慢性咳などが引き起こされる危険があります。特に黒カビ(Stachybotrys chartarum)などの一部カビ菌は、強い毒性を持ち、神経系や免疫系への影響も懸念されます。 これらの症状が要人やその家族に発症してしまうと、健康問題にとどまらず、宿舎に対する不信感や安全性の懸念が外交的にも波紋を呼ぶ可能性があります。そのため、宿舎の設計・維持管理においては、カビ対策が不可欠な要素となるのです。 宿舎は単なる住居ではなく、滞在する要人の信頼性や外交的印象にも影響を及ぼす空間です。不衛生な印象を与えないためにも、日常的な管理体制、定期的な専門施工、清潔で快適な環境の維持は、国家レベルの安全保障にも繋がります。 特に長期滞在者がいる宿舎では、客観的に見て健康的で清潔な環境を整えることが、訪問者やスタッフからの信頼を高め、宿舎としてのステータスを維持する大きな要因となります。 宿舎が長期間空室となる場合、湿気が滞留しやすく、カビ発生リスクが格段に高まります。以下は、管理者が安心して宿舎を空けられるように整備すべき長期不在時のチェックリストです。 – 室内全体の湿度を記録し、湿度計を撤去せず設置したままにする – 定期的に第三者(国内管理スタッフなど)による点検スケジュールを設定する カビ対策は一度の施工や清掃で終わるものではありません。持続的な予防には、日々の管理と、必要に応じた専門業者との信頼ある連携が不可欠です。 – 湿気がたまりやすい家具の裏側や家具と壁の隙間には通気スペースを確保する – MIST工法®のような信頼できる除菌・防カビ技術を持った専門業者との契約を持つ

カビバスターズ大阪/カビ取リフォーム東京・名古屋 外交官住宅やVIP宿舎、大使館などの重要施設において、カビ除去・防カビ・衛生管理は「信頼と実績」が何よりも求められます。弊社、株式会社タイコウ建装は、そのニーズに応えるべく、「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム東京・名古屋」の2ブランドで、全国の施設へプロフェッショナルな対応を提供しています。 カビ取りにおいては、**独自のMIST工法®**を採用。これは、対象物の素材や汚染状態に応じて薬剤を都度調整し、こすらず・削らず、素材を傷めずにカビを根こそぎ分解・除去する画期的な技術です。人体への安全性も高く、幼児や高齢者が滞在する宿舎でも安心して施工を行えます。 また、MIST工法の特長は除去後の防カビ処理の持続性にあります。素材に深く浸透する霧状の薬剤が、目に見えない微細な隙間まで除菌し、浮遊するカビ胞子に対しても徹底的な対処を施します。これにより、美観と衛生の両立を図りながら、再発リスクを最小限に抑えることが可能です。 弊社株式会社タイコウ建装は、単なるカビ取り業者ではありません。建物の構造や劣化状態に精通した「建築のプロ」として、リフォームとカビ除去の両方をワンストップで対応できるのが最大の強みです。 カビ除去後に発生しがちな「クロスの張り替え」「和室の畳の交換」「床材の修繕」などの内装リフォームはもちろん、外壁塗装や浴室・水回りの改修まで幅広く対応可能です。施工はすべて自社管理の職人が対応し、一貫した品質管理とコスト削減を実現しています。 また、「カビが発生している=建物の換気や断熱、通気が不十分な証拠」として、リフォームと同時に根本原因の改善を提案します。断熱材の追加、通気口の設置、調湿建材の採用など、**建築的な視点から見た“再発防止設計”**を行うのが私たちの使命です。 私たちは、これまでに数多くの国家機関、自治体、医療福祉施設、企業の宿舎などでの施工実績があり、厳格なセキュリティ要件や特殊な文化財建築物にも対応してまいりました。 要人宿舎の施工時には立ち会い体制や無人施工管理にも対応 防音・無臭対策を講じた専用機器・専用剤の使用 アフター点検と報告書作成により継続管理にも対応 「カビ対策+リフォーム+管理体制」をまとめて依頼できる業者は、国内でも限られています。そのなかで、弊社タイコウ建装は、信頼性・施工力・実績ともにトップクラスの企業です。 大切な宿舎・建物の衛生と安全性を守るために、まずは現場の無料調査からご相談を承ります。関西エリアでは「カビバスターズ大阪」、**関東・中部エリアでは「カビ取リフォーム東京・名古屋」**が対応いたします。 カビの根本除去から内装リフォームまで、ワンストップで対応できるのは株式会社タイコウ建装だけ。1. 要人・VIP宿舎で発生するカビと湿気の深刻な実態

1‑1. 高気密な建物構造が引き起こす湿気問題

1‑2. 和室や畳に潜む黒カビのリスク

2. 窓枠・サッシの黒カビの原因とその危険性

2‑1. 結露がもたらすカビの発生メカニズム

2‑2. 黒カビによる健康被害と宿舎の衛生リスク

3. 大使館宿舎の湿気・カビ対策のポイント

3‑1. 換気不足のリスクとその解消法

3‑2. 湿度管理と除湿機の効果的な使い方

4. 畳・和室に特化した防カビ対策とは?

4‑1. 畳の構造とカビの関係性

4‑2. 日本の伝統空間を守るための防カビ施工法

5. VIP宿舎で選ばれる防カビ施工「MIST工法®」の特長

5‑1. 素材を傷めずにカビを根こそぎ除去

5‑2. 安全性・持続性に優れた防カビ処理の実力

6. 宿舎の衛生管理が要人の健康を守る理由

6‑1. カビが引き起こすアレルギー・呼吸器疾患

6‑2. 国際的な信頼にも関わる宿舎の衛生管理

7. 長期不在時のカビ対策チェックリスト

7‑1. 空室中の湿気対策と予防メンテナンス

– 除湿機をタイマー設定して定期的に稼働させる、または自動湿度制御機能を活用する

– 窓や障子を少し開けてエアフローを確保、または換気扇を静音運転で回し続ける

– 畳を裏返したままにして風乾させる(またはすのこを敷く)

– 押し入れや収納内にも除湿剤や湿気取りを設置する

– ドアと窓のパッキン部分に結露防止シートや吸湿テープを貼る7‑2. 定期点検と事前準備でリスクを最小化

– 帰国・帰任時には、最初に湿度計とカビの状況を確認するプロセスを定める

– 黒カビが見られた場合は清掃と除菌を速やかに対応し、必要であれば専門施工を手配する

– 宿舎再開前には除湿と換気を連続的に行い、室内湿度が40〜60%の範囲に収まっていることを確認する8. カビの再発を防ぐ日常管理とプロの連携

8‑1. 換気・掃除・家具配置の見直しポイント

– 定期的に窓枠、サッシ、畳の縁などを乾拭き(または中性洗剤+除菌スプレーで清掃)する

– 家具配置変更で日照や風通しを確保し、湿気がこもりにくい配置を心がける

– 加湿器は湿度計を見ながら適切に使用し、オーバーヒューミディティ(過湿)を防止する

– 使用頻度の低い和室には、時折布団や家具を移動させて風を通す8‑2. 専門業者との連携で万全のカビ対策へ

– 定期巡回の清掃・点検を含むメンテナンスプランを整備し、契約に反映させる

– 万一カビが発見された場合、速やかに見積もり・施工・再発防止策の提示・施工後の経過観察まで一貫した対応を依頼する

– 宿舎利用中でも、カビ懸念箇所の再点検と処理を定期的に依頼し、衛生環境の継続的な維持を確実にする。カビ取り・リフォームは株式会社タイコウ建装へ

リフォームとカビ除去を“一括対応”できるのはタイコウ建装だけ

VIP宿舎や大使館宿舎にも対応できる万全の体制

まずはご相談ください

宿舎管理に関するあらゆるお悩みを、私たちが責任を持って解決いたします。