問題提起

建築中に降った雨が原因で、木材や壁が湿り、カビが発生してしまった。新築なのに、早くも修繕費がかさんでしまう――そんな不安を抱える方が増えています。

記事を読んで分かること

本記事では、雨濡れが建材に与える影響やカビ発生のメカニズム、マンションと戸建てにおける違い、施工現場で実施できる対策やMIST工法®による解決策まで、体系的に理解できます。

記事を読むメリット

建築中の湿気リスクを未然に防ぎ、高額な修繕費や健康被害を回避できます。新築の品質と安全を守りたい方に最適な知識とノウハウをお届けします。

建築中に突然の雨に見舞われることは珍しくありません。しかし、建物がまだ完成していない状態では、屋根や外壁が十分に機能しておらず、雨水が内部に侵入しやすくなっています。この雨水が乾燥しきらないまま建材に染み込み、後にカビを発生させる原因になるのです。見た目にはわかりにくい内部での浸水が、完成後に深刻なカビトラブルを引き起こすこともあり、建築中こそ最も注意すべき時期といえるでしょう。 建築途中で雨水が侵入すると、木材や石膏ボードなどの吸湿性の高い建材が影響を受けます。雨水は一度建材に吸収されると、なかなか乾かず、内部でじわじわと湿気がこもり、カビの繁殖に最適な環境をつくってしまいます。特に木材は水分を含むと腐朽菌の温床になりやすく、構造上の強度にも影響を与えかねません。また、石膏ボードは一見乾いたように見えても、内部では水分が残り、カビが繁殖しやすい状態となります。 建材ごとに水に対する耐性やカビの発生リスクは異なります。木材は湿気を吸収しやすく、カビだけでなくシロアリの被害も誘発することがあります。石膏ボードは表面の紙層が水を含むとカビが発生しやすく、壁内部でのカビ繁殖を助長します。断熱材は特にグラスウールやロックウールなどが濡れると断熱性能が低下するだけでなく、乾きにくいために長期的に湿気がこもり、カビの温床となります。これらの素材に適切な処置を行わずに工事を進めると、完成後の居住空間でカビトラブルが顕在化するリスクが高まります。 カビが発生するには「湿気」「温度」「栄養源」の3つの条件が揃う必要があります。建築中は養生によって現場が密閉されることが多く、湿気がこもりやすい状態になります。このような環境下で換気が不十分だと、建材が湿気を含んだままになり、カビが発生しやすくなります。特に梅雨や秋雨前線の時期には、外気が多湿であるため乾燥が進まず、対策を怠ると一気にカビが広がってしまう危険性があります。 建築現場では雨風の侵入を防ぐため、ブルーシートやビニールシートで覆って養生を行います。この処置自体は建材保護のために必要不可欠ですが、気密性が高くなることで湿気が抜けにくくなります。また、断熱材がすでに組み込まれている場合、室内外の温度差によって結露が発生し、それがカビの原因になります。内部の空気が滞留し、湿度が高い状態が続くと、建材内部にまでカビが侵入して根を張ってしまいます。 建築中の現場では、電気設備が整っていないことが多く、換気扇などの使用が難しい状況です。そのため、自然換気に頼るしかなく、特に閉じた空間では空気の流れが止まりがちになります。空気の流れがない状態では、湿気が逃げず、建材に水分が留まりやすくなります。湿った空気が建材に触れ続けることで、カビ胞子が定着し、目に見えないうちに繁殖が始まるのです。建築後に異臭や変色などが現れる頃には、すでに内部はカビだらけというケースも少なくありません。 マンションと戸建てでは建築構造や使用される建材、管理体制が異なるため、雨漏りやカビ被害への対策も変わってきます。それぞれの特性を理解しておくことで、適切なカビ対策が可能となります。 マンションでは、共用部と専有部が明確に分かれているため、どこで漏水が起きたかによって責任の所在が異なります。共用部での漏水は管理組合が対応しますが、専有部内での漏水やカビ被害は住戸所有者が対応を求められるケースが多くなります。また、鉄筋コンクリート構造は一見カビとは無縁に思われがちですが、コンクリート内部にも湿気がたまるとカビが繁殖します。特にユニットバス周辺や配管まわりは結露が起きやすく、注意が必要です。 戸建て住宅では、構造材に木材が多く使われるため、雨漏りによって木部が湿ると、非常にカビが発生しやすい環境になります。また、屋根や外壁の施工不良による雨水の侵入が、原因になっているケースもあります。戸建てでは施主と施工業者との間に直接契約があるため、保証期間内であれば対応してもらえることが多いですが、カビは自然現象とされることもあり、保証の対象外とされることもあります。事前に施工会社と明確に補償範囲を確認しておくことが大切です。 建築中に雨に見舞われるのは避けられないことですが、早期に正しい対策をとることでカビ被害を最小限に抑えることが可能です。中でも養生と乾燥管理は基本かつ重要な工程です。 屋根や外壁が未完成の段階では、建物内部が雨にさらされる可能性が高くなります。そのため、屋根が張られるまでは、防水シートやブルーシートをしっかりと掛け、建材を濡らさないように保護することが重要です。また、建材自体の保管方法にも注意が必要です。地面に直接置かず、パレットなどを使って地面との接触を避け、上からも雨が入り込まないような状態で管理することが求められます。 万が一雨で建材が濡れてしまった場合には、速やかに乾燥させることが重要です。自然乾燥では時間がかかるため、除湿機や送風機を使用して強制的に乾燥させる必要があります。また、建材の含水率を測定し、一定の基準以下になるまで次の工程を進めないことが重要です。特に木材の含水率が20%を超えるとカビが発生しやすくなるため、15%以下に抑えることが理想とされています。記録を残しておくことで、後々のトラブル回避にもつながります。 建築中に発生したカビをそのまま放置すると、完成後の建物に様々なリスクをもたらします。見た目の問題だけでなく、健康被害や建物の寿命にも関わる重大な問題となる可能性があります。 カビは空気中に胞子を放出し、それを吸い込むことでアレルギー症状を引き起こすことがあります。特に免疫力の弱い子どもや高齢者、呼吸器系の疾患を持つ方にとっては深刻な健康リスクとなり得ます。鼻水、くしゃみ、目のかゆみといったアレルギー症状に加え、喘息やアトピー性皮膚炎を悪化させる原因にもなります。また、カビの中にはマイコトキシンという有害な毒素を生成する種類もあり、長期的に暴露されると慢性的な健康被害を受ける恐れもあります。 カビが木材に根を張ると、木材の腐朽が進行し、建物全体の強度が低下します。これにより、構造体の寿命が縮まり、耐震性にも悪影響を及ぼすことがあります。また、完成後にカビが発見された場合は、壁を剥がして内部を処理するなど大がかりな修繕が必要になるケースも多く、費用は数十万円から数百万円にのぼることもあります。特に見えない部分のカビは発見が遅れがちで、その分被害が広がってしまうことが多いため、早期対策が不可欠です。 従来のカビ除去方法は、素材を削る・こするなどしてカビを取り除くものでしたが、素材へのダメージや再発リスクが課題でした。そこで開発されたのがMIST工法です。これは、素材を傷めず、内部まで浸透したカビを根こそぎ分解・除去できる画期的な技術です。 MIST工法は、対象素材の特性を考慮し、素材に最適なpH調整を行った専用剤を使用するのが特徴です。除去工程ではカビの細胞を分解し、根までしっかり取り除きます。従来の薬剤のように強アルカリや酸性ではないため、木材や漆喰、石材といったデリケートな素材にも安心して使用できます。こすったり削ったりする必要がなく、素材本来の美しさを保ちながら、強力な除菌効果を発揮します。 MIST工法はマンションの共用部の天井裏や、高層戸建ての壁面、さらには文化財などの歴史的建造物にも使用され、高い実績をあげています。例えば、築30年のマンション共用廊下天井裏の断熱材に繁殖したカビをMIST工法で処理したところ、再発もなく美観と安全性を取り戻しました。また、築100年以上の木造建築では、従来方法では難しい漆喰壁への処理も素材を傷めずに対応できた例もあり、幅広い現場で活用されています。 カビは一度発生すると完全に除去するのは難しくなるため、予防が何よりも重要です。建築中に現場で実施できるシンプルかつ効果的な対策を取り入れることで、完成後のカビトラブルを未然に防ぐことができます。 雨の侵入を防ぐための養生はもちろんですが、内部の湿気管理も同じくらい重要です。湿度計を設置して現場内の湿度を常時把握し、湿度が高い日は送風機や除湿機を活用します。また、窓や開口部を適切に開けて風を通すことで、こもった湿気を外に逃がす工夫も効果的です。さらに、湿気がこもりやすい床下や屋根裏などの閉鎖空間は重点的に換気を行いましょう。 使用前の建材は、地面から離して保管し、ビニールシートなどで雨や湿気から保護します。搬入された建材の状態を定期的にチェックし、濡れた場合は即座に乾燥処置を行うことが重要です。さらに、現場の職人がカビや湿気の兆候に気づけるよう、事前にチェックリストを配布し、定期点検を徹底することで、未然にカビの発生を防ぐことが可能です。 万が一、建築中に雨漏りやカビが発生してしまった場合は、迅速で適切な対応が重要です。放置すればするほど被害は拡大し、補修費用も膨れ上がってしまいます。 まず最初に行うべきは、現場の写真を撮影し、被害の状態を記録することです。その後、水の侵入口を一時的に養生材でふさぎ、内部の水分を拭き取り乾燥させます。被害が軽度であれば送風機や除湿機を活用することで対応可能ですが、異臭や変色が確認された場合は専門業者への相談を検討しましょう。初期対応の早さが、その後の被害拡大を防ぐカギとなります。 雨漏りやカビによる修繕費用は、状況によっては住宅瑕疵担保責任保険の対象となることがあります。ただし、施工不良か自然災害か、施工後か工事中かなどの判断が必要です。契約書や保証内容をよく確認し、施工会社や保険会社に早めに連絡を取ることが大切です。また、第三者機関による検査報告を用意することで、トラブルの証拠として有効になります。 カビ被害は未然に防ぐことが最も大切です。そのためには、施工を依頼する段階で、業者がどこまでの対策を講じているかを確認することが欠かせません。安心して任せられる施工業者かを見極めるためのポイントをご紹介します。 まず、業者が使用する建材や工法が湿気・カビに強いものかを確認しましょう。また、カビが発生した場合の保証期間や対応範囲、アフターサービスの有無も大切なチェックポイントです。保険加入の有無やその内容も確認しておくことで、万が一の際の備えになります。カビ対策をしっかり行っている業者は、初期段階から防カビ処理を取り入れており、MIST工法のような最新技術に対応していることもあります。 建築現場では進捗確認が頻繁に行われますが、湿気やカビに関しては見過ごされがちです。そのため、定期的に含水率の測定や湿度チェックを行っているかを確認しましょう。また、現場の状態を写真付きで報告してくれるか、問題が発生した際の対応フローが明確になっているかも重要な要素です。施工会社と密なコミュニケーションを取ることで、安心して建築を進めることができます。 家づくりは一生に一度の大きな買い物であり、完成前の段階でどれだけ丁寧な対策を講じるかが、長期的な住まいの快適さを左右します。特に見えない部分のリスクであるカビ対策は、事前の備えが非常に重要です。 建築中の雨漏りや湿気は、養生不足や乾燥管理の不徹底によって発生します。防水シートによる保護、換気管理、建材の含水率チェック、早期乾燥処置などが、カビ発生を防ぐ基本対策です。また、マンションと戸建てでリスクや責任の範囲が異なるため、それぞれに応じた対策が必要です。さらに、発生してしまったカビに対しては、MIST工法などの信頼できる専門処理が有効です。 施工中の現場管理がしっかりしていれば、カビによるトラブルの大半は未然に防げます。現場での湿気・換気管理の徹底、信頼できる業者選び、そして必要に応じた専門家への相談が、安全で快適な住まいづくりを支える大切な要素です。家が完成するまでの一つ一つの判断が、長年住む空間の安心を築いていくのです。

建築中や居住中に発生したカビの被害でお困りの方に、確かな技術と信頼を提供しているのが、カビバスターズ大阪とカビ取リフォーム東京・名古屋です。私たちは、他社にはない独自の技術である**MIST工法®**を採用し、木材や石膏ボードなどの素材を傷つけることなく、深部まで根を張ったカビを徹底除去します。 MIST工法の特長は、素材に最適化された専用剤を用いることで、カビを根こそぎ分解・死滅させながらも人体に優しく安全であることです。除菌後には、防カビ処理まで行い、再発を防ぐための持続性と即効性を兼ね備えた処理を施します。カビが生えやすい梅雨や台風シーズン、また建築中の雨濡れによるトラブルにも迅速に対応可能です。 私たち株式会社タイコウ建装は、カビ除去にとどまらず、リフォームと同時にカビ対策を施せる数少ない専門会社です。通常、リフォーム業者とカビ業者を別々に手配する必要がある中で、当社では一括対応を可能としています。そのため、お客様の負担や手間、工期を大幅に軽減しつつ、住環境の快適性を最大限に引き出すことができます。 カビが発生した内装や建材は、除去するだけでは不十分な場合もあります。そこで私たちは、カビの除去後に適切な建材や仕上げ材を用いたリフォームを実施し、見た目の美しさだけでなく、再発防止のための構造改善や断熱・換気の最適化も図ります。室内の気密性や結露対策、空気循環を考慮した設計施工を行うことで、住む人の健康を第一に考えた空間づくりを実現しています。 タイコウ建装では、以下のような幅広いリフォームサービスを展開しています: 内装リフォーム(壁・天井・床の張替え、塗装、クロス張替え) 水まわりリフォーム(キッチン、バス、トイレ、洗面台) 外壁・屋根リフォーム(防水、塗装、雨漏り修繕) 断熱・換気のリフォーム(結露防止、空気の流れ改善) バリアフリーリフォーム(手すり設置、段差解消) 特に、「見えない場所に潜むカビ」や「雨漏りによる建材劣化」に対応した補修・再生リフォームは、当社ならではの強みです。現地調査では、建材の含水率やカビ菌の有無まで徹底的にチェックし、最適な素材選定と施工プランをご提案します。 また、リフォーム後も長期的に快適な環境を維持できるよう、防カビ加工や定期点検サービスなどのアフターケア体制も万全です。 カビの除去とリフォームを同時に依頼できるのは、株式会社タイコウ建装だけ。施工から再発防止、仕上げまでワンストップで対応することで、コストと時間の無駄を省き、理想の住まいを最短で実現します。 関西エリアでのご相談はカビバスターズ大阪へ、関東・中部エリアではカビ取リフォーム東京・名古屋が迅速に対応いたします。カビ・漏水・雨濡れ・結露による住まいの悩みは、ぜひ私たちにご相談ください。最適な診断と確かな施工で、清潔・快適な空間を守ります。1. 建築中の雨漏り・漏水が招くカビリスク

1-1. 雨水の侵入がどのように建材を傷めるか

1-2. 異なる建材(木材・石膏ボード・断熱材)別の影響

2. 湿気と換気不足がカビを招く仕組み

2-1. 湿度・気密性の高い環境がカビを促進する理由

2-2. 換気不足によるカビの具体的な発生メカニズム

3. マンションと戸建てで異なる被害・対策のポイント

3-1. マンション共用部やユニット構造で特に注意すべき点

3-2. 戸建ての構造上の脆弱性と補償対応について

4. 施工中・建築中の早期対策:養生と乾燥管理

4-1. 防水シートやカバーによる建材保護の重要性

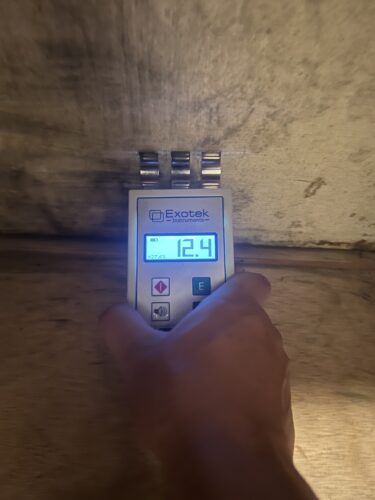

4-2. 雨濡れ後の乾燥と含水率管理の手順

5. カビ被害が引き起こす健康・構造上のリスク

5-1. アレルギーや呼吸器症状など健康問題のリスク

5-2. 建物の劣化、寿命短縮、修繕費用の増加について

6. MIST工法によるカビ対策のご紹介

6-1. MIST工法とは?素材を傷めずカビを根こそぎ除去する技術

6-2. 実際の施工事例(マンション共用部、高層戸建て、歴史建造物など)

7. 建築中のカビを予防する5つの実践対策

7-1. 現場で実施すべき湿気・換気管理の具体策

7-2. 材料の保管・定期点検・早期対応のポイント

8. 漏水・カビが発生したときの対応ステップ

8-1. 現場でできる応急処置と専門相談の流れ

8-2. 修繕費用負担や保険適用の可否の確認方法

9. 施工業者に確認すべきことと依頼時のチェックリスト

9-1. 使用工法、品質保証、保険・アフター対応の確認ポイント

9-2. 現場での点検頻度や報告体制の確認方法

10. まとめ:安心な住まいづくりのための最終チェックポイント

10-1. 雨漏り・カビ防止の要点整理

10-2. 建築中こそ重視したい安全対策と施工監理の重要性

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋にお任せください

株式会社タイコウ建装はカビ除去とリフォームを一括対応できるプロ集団です

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

カビもリフォームも、まとめて相談したいなら――