引渡し前の住宅は見た目のキレイさだけでは安心できません。特に上棟から内部が湿るこのタイミングには、カビが潜むリスクがあります。この記事では、菌レベルの基準から具体的な現場対策、そしてMIST工法を用いた専門的な除菌方法まで、引渡し前に知っておくべき情報を網羅しています。この記事を読むことで、カビを未然に防ぎ、安心して新生活を迎えるために必要な対策がすべてわかります。健康と資産価値を守るために、今すぐ実践できる内容が満載です。

1. 引渡し前の上棟現場におけるカビリスクとは

住宅の上棟から引渡しまでの期間は、建物が完成に近づく一方で、カビが発生しやすいリスクを抱えています。特に内部の壁材や床材、断熱材などが施工され、まだ空調設備が稼働していない状態では、湿気がこもりやすくなります。さらに、日本の気候は湿度が高いため、少しの油断がカビの発生を許してしまうのです。ここでは、上棟から引渡し前までに注意すべきタイミングや、空気中の菌レベルを測定する意味について詳しく解説します。

1-1. 上棟から引渡しまでに湿度が高くなるタイミング

住宅の構造が組み上がる上棟後、屋根や外壁が施工されるまでは雨風の影響を大きく受けます。仮にブルーシートなどで養生していても、湿気や雨水が内部に浸入することは珍しくありません。その後、内装工事が進むにつれ建材同士の隙間が閉じられ、内部の湿度が一気に高まります。特に窓や玄関が取り付けられたあとの「密閉された状態」が続くと、通気がなくなり湿度は60%〜80%に達することもあります。梅雨や秋の長雨の時期は要注意です。

このような状態は、カビの成長にとって非常に好都合な環境となります。カビは湿度70%以上、温度20度以上の環境で急速に繁殖しやすくなります。そのため、引渡し前の一定期間が「カビにとって最も繁殖しやすいタイミング」と言えるのです。

1-2. 菌レベルとは?空気中・建材内での指標

カビ対策を行う上で注目すべき指標の一つに「菌レベル(菌数)」というものがあります。これは空気中や建材の表面・内部に存在する微生物(特にカビや細菌)の数を測定したもので、一般的には「CFU/m³(立方メートルあたりの菌コロニー形成単位)」や「ATP値(微生物の代謝量)」として表示されます。

新築住宅においては、引渡し前にこの菌レベルを測定することで、見た目ではわからないカビのリスクを数値で把握できます。たとえば、通常の清潔な室内であればCFUは50〜100程度が目安ですが、上棟現場では数百〜数千という数値が出ることもあります。この数値が高いほど、カビが目に見える形で出現するリスクも高まるため、引渡し前の確認は欠かせません。

菌レベルの測定は、専用の機器を使って短時間で行えるため、最近では施工主からの要望で導入するケースも増えています。また、数値化することで対策の効果を比較・検証できるため、非常に有効な指標です。

2. カビが発生しやすい条件とその菌レベルの見方

カビはどのような環境で発生しやすいのでしょうか。その条件と、菌レベルの数値との関係を知ることが、引渡し前のカビ予防には欠かせません。ここでは、湿度・温度・換気といった基本的な環境要因と、菌数によってリスクを可視化する方法を解説します。

2-1. 湿度・温度・換気の影響

カビが成長するためには、以下の3つの条件が揃う必要があります。

-

湿度:湿度が60%を超えると、カビの胞子は活性化します。特に70%を超えると急激に成長し、90%以上では爆発的に繁殖します。

-

温度:カビは20〜30度の間で最も活発に増殖します。これは日本の春から秋にかけての平均室温とほぼ一致します。

-

栄養源:ホコリや木材の成分、糊剤、紙類など、建材の中にはカビの栄養となる有機物が多く含まれています。

加えて、「換気不足」はこれらの条件を固定化し、菌の増殖を促進します。建物内部で空気の流れがなくなると、湿気がこもって結露を引き起こし、壁材や断熱材に水分がしみ込みやすくなります。

2-2. 菌数(CFU/m³など)による目安

実際にどの程度の菌数であれば「危険」と判断すべきか、目安となる数値は以下のようになります。

-

〜100 CFU/m³:清潔な室内。特に問題なし。

-

100〜500 CFU/m³:やや注意が必要。カビの前兆が見られることも。

-

500〜1,000 CFU/m³:カビ発生リスクが高い。対策が必要。

-

1,000 CFU/m³以上:高リスク。即時対応が推奨される。

この数値は現場の空気をサンプリングし、培養・計測によって得られます。特に引渡し前の段階で1,000を超える数値が出た場合は、目視できるカビがなくても表面や内部にカビが潜んでいる可能性が高く、除菌・防カビ処理が必要です。

引き続き、「3. 引渡し前に取るべき現場対策」から詳しく記載していきます。

3. 引渡し前に取るべき現場対策

カビのリスクを最小限に抑えるためには、上棟後から引渡し前までの間に、現場での適切な管理と対策が欠かせません。単に湿気を取り除くだけでなく、建材の管理、空気の流れ、施工スケジュールの工夫など、実践的な取り組みが求められます。

3-1. 換気口設置や除湿機活用法

上棟後の建物は、屋根や外壁が完成していても内部は未完成の状態であり、湿気がこもりやすくなります。そこで有効なのが「仮設換気口」の設置です。窓や玄関が未設置の段階でも、通気孔を意図的に設けておくことで空気が循環し、湿度の上昇を防ぐことができます。

また、梅雨や秋の長雨のように外気湿度が高い時期には、除湿機の導入が効果的です。工事用の強力な除湿機を使用することで、室内の湿度を50〜60%に保つことが可能となります。特に床下や押入れ、浴室周辺など、湿気が滞留しやすい箇所に重点的に設置することで、カビの発生を防ぐことができます。

さらに、空調設備が整っていない現場でも、サーキュレーターを用いた強制換気を取り入れることで、空気の停滞を防ぎ、カビの温床となる空間を減らすことができます。

3-2. 木材含水率15%以下の維持と確認方法

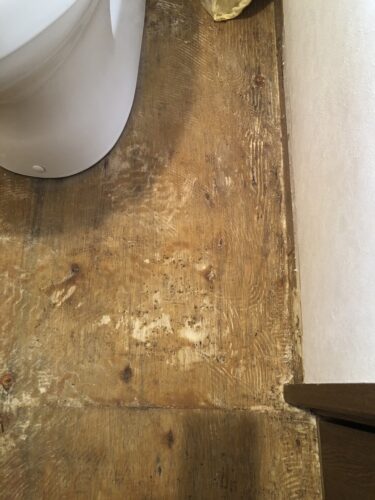

カビは木材の水分を栄養源として繁殖します。そのため、木材の含水率を15%以下に保つことが極めて重要です。上棟後に使用される構造材や合板などは、乾燥状態で納品されることが一般的ですが、施工中の雨水や湿度の影響で再び水分を吸収することがあります。

これを防ぐために行うべきなのが、含水率の定期測定です。専用の含水率計を用いれば、1本あたり数秒で測定可能で、簡易的かつ効果的に管理できます。15%を超えた木材は、自然乾燥または除湿機の導入によって乾燥を促す必要があります。

また、床下や壁内の断熱材が湿気を帯びていると、そこにカビが生じるだけでなく、建物全体に悪臭が広がるリスクがあります。そのため、建材の施工前には、内部の水分量のチェックを行い、完全に乾燥した状態で施工することが基本です。

4. MIST工法®で行う現場施工と菌レベル低減

どんなに予防策を講じても、湿度や気温が高い現場では、完全にカビを抑え込むことは難しい場合があります。そうしたときに有効なのが、「MIST工法®」という独自技術です。これは、建材にダメージを与えずに除菌・防カビを行う工法で、カビバスターズが開発した安全かつ強力な処理方法です。

4-1. 専用ミスト噴霧と除菌の仕組み

MIST工法®では、特殊な専用剤を微細なミスト状にして建物内へ噴霧します。このミストが空気中に浮遊しているカビ胞子や菌類に作用し、除菌効果を発揮します。さらに、木材や断熱材などの素材の深部にまで浸透し、表面だけでなく内部のカビを根こそぎ分解・死滅させることができます。

重要なのは、この処理が「素材を一切こすらず」「削らず」「溶かさず」に行える点です。従来のカビ取り方法では、建材の表面を削ることで美観や強度を損なうことがありましたが、MIST工法®ではそういった心配はありません。また、使用される専用剤は人体に無害であり、アレルギー体質の人やペットがいる家庭でも安心して使用できる安全性が確保されています。

4-2. 菌レベル測定後の効果検証と記録

MIST工法®による除菌・防カビ処理が行われた後は、再度「菌レベル測定」を実施して処理効果を数値で確認します。これにより、処理前後でどれだけ菌数が減少したかを明確に示すことができ、施工の信頼性を高めることが可能となります。

たとえば、処理前にCFUが1,500だった現場が、処理後には100以下にまで低下するケースもあります。このように数値で可視化できることで、引渡し時の報告資料として施主に提出でき、住宅の品質保証にもつながります。

5. 引渡し直前の最終チェック項目

カビの発生を未然に防ぐためには、上棟から完成までの管理だけでなく、引渡し直前の最終チェックが非常に重要です。いくら工事中に注意を払っていても、引渡し前の一週間で湿度が上がったり、見落とされがちな箇所に結露が起きたりすることで、カビの温床ができてしまうことがあります。

5-1. カビ菌検査サービス導入のタイミング

最終段階でおすすめしたいのが、「カビ菌検査サービス」の導入です。これは、専門業者が現場に出向き、空気中の菌数測定や建材表面のATP検査などを行い、カビの有無を科学的に判断するサービスです。目視では確認できない初期のカビも、この検査であれば検出可能で、予防対策を講じる根拠となります。

特に梅雨時期や湿気の多い立地(川沿い、山の近くなど)では、数値に異常が見られることも多く、必要に応じて除菌処理や乾燥処理を追加で行うことで、引渡し後のトラブルを防ぐことができます。

この検査は、引渡しの1週間〜3日前に実施するのが理想です。施工業者側とスケジュールを調整しておくとスムーズに進行でき、安心して引渡し日を迎えることができます。

5-2. 隙間や結露箇所の最終点検

引渡し直前には、見落とされがちな「隙間」や「結露しやすい箇所」の確認も行いましょう。具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。

-

サッシ周辺の断熱処理が甘く、結露している

-

換気扇のダクトまわりが密閉されていない

-

階段下や押入れ内部が湿っている

-

バルコニーと室内の取り合い部に水たまりができる

こうした場所は、空気の流れが悪く湿気が溜まりやすいため、カビが発生しやすい「盲点」となっています。特に新築現場では見た目がキレイな分、表面下に湿気がこもっていることに気づきにくいため、湿度計や温湿度センサーを用いたチェックが推奨されます。

また、エアコンや換気設備の試運転もこの段階で行っておくと、空調による湿度管理の有効性を事前に確認することができ、引渡し後の安心感につながります。

6. 万が一カビが見つかった場合の対応フロー

現場管理に細心の注意を払っていても、引渡し直前や後にカビが発見されることもあります。その際に慌てず、的確に対処するためのフローを把握しておくことが大切です。ここでは、カビが発生してしまった場合の対応手順と、専門業者を選ぶ際のポイントを詳しく解説します。

6-1. 自力除去と専門業者(MIST工法)選定の基準

軽度のカビであれば、市販のカビ取り剤を使用して自力で除去することも可能です。ただし、広範囲に渡っていたり、建材の内部にまで侵食している場合は、必ず専門業者への依頼を検討すべきです。

専門業者を選定する際の基準は以下の通りです。

-

使用する除菌剤が建材に優しいか(素材を傷めない)

-

除去と同時に防カビ処理も施してくれるか

-

処理前後の菌レベル測定を行っているか

-

専門資格や技術認定を有しているか

これらを満たす業者であれば、見た目の清掃だけでなく、カビの根まで徹底的に除去することが可能です。MIST工法®を用いる業者であれば、こうした基準をクリアしている場合が多く、特に新築住宅での施工に適しています。

6-2. 契約書・瑕疵担保責任との関係

カビが発生した際には、施工業者との契約内容や保証条件も確認しておく必要があります。引渡し後にカビが発生した場合でも、それが「工事不良」や「適切な養生・乾燥処理が行われなかったこと」によるものであれば、「瑕疵担保責任」の範囲内として対応してもらえる可能性があります。

また、引渡し前にカビが見つかった場合は、そのまま引き渡すのではなく、除去と再施工、再検査を行うよう業者と交渉するべきです。これにより、施工主・施主双方の信頼関係が崩れず、トラブルも回避できます。

一方、契約書に「カビの発生は自然現象であり免責」などの記載がある場合は、補償が受けられない可能性もあるため、事前にしっかりと内容を確認しておくことが重要です。

7. 引渡し後に再発しないための日常管理

無事に引渡しが完了しても、日常生活の中でカビが再発するリスクは常にあります。特に新築住宅は断熱性能が高く気密性が優れている反面、湿気がこもりやすいため、入居後の湿度管理と換気が極めて重要です。ここでは、引渡し後に実践できるカビ再発防止の管理方法を紹介します。

7-1. 湿度50〜60%を維持する方法

室内の湿度が60%を超えると、カビが活性化しやすい環境が整ってしまいます。そのため、快適で衛生的な住環境を保つには、室内の湿度を常に50〜60%に保つことが理想です。

湿度管理には、次のような方法が効果的です。

-

除湿機の常設:特に梅雨や秋の長雨の季節には、リビングや寝室など湿気がこもりやすい部屋に除湿機を設置します。近年の除湿機は湿度設定が可能で、一定の湿度を保つことができます。

-

エアコンの除湿機能:冷房よりも電気代が安く、気温を下げすぎずに湿度を調整できるため、就寝時にも適しています。

-

湿度計の活用:湿度の「見える化」がカビ対策の第一歩です。1000円前後で購入できるデジタル湿度計を各部屋に配置することで、常に湿度の状況を把握できます。

特に注意すべき場所は、浴室、洗面所、キッチン、押入れ、クローゼットなどの水回りや閉鎖空間です。これらの場所には、湿度センサー付きの自動換気扇や除湿剤を併用すると効果的です。

7-2. 定期換気と除湿器を活用した実践法

日々の生活で最もシンプルかつ効果的なカビ予防策が「換気」です。特に、以下のような習慣を身につけることで、空気中の湿気やカビ胞子を効率的に排出することができます。

-

1日2回の窓開け換気:朝と夕方に15分程度、窓を2ヶ所以上開けて空気を入れ替えると効果的です。対角線上の窓を開けることで、部屋全体の空気が一気に入れ替わります。

-

浴室のドアは開けずに換気扇:入浴後の浴室は大量の水蒸気が充満しています。ドアを開けたままにすると他の部屋に湿気が流れ込むため、ドアは閉じたまま換気扇を最低30分稼働させるのが理想です。

-

クローゼット・押入れは月1回開放:収納スペースは閉じ切ることで湿気がこもりやすくなります。月に1回程度は半日以上開放し、空気の入れ替えを行いましょう。

また、除湿器を日中に数時間稼働させるだけでも、1日で数リットルの水分を回収できる場合があります。湿度が高くなりやすい季節には特に積極的に取り入れたい管理法です。

8. 建材ごとの菌レベルと素材への影響

住宅に使用される建材にはさまざまな種類があり、それぞれカビの発生リスクや菌への耐性に違いがあります。建材の特性を理解して適切な管理や処理を行うことは、カビ被害を最小限に抑える上で非常に重要です。ここでは、主な建材ごとの菌レベルの特徴と、MIST工法がどのようにそれぞれに対応できるかを解説します。

8-1. 木材・合板・断熱材ごとのリスク差

最も一般的な建材である木材は、カビの発生リスクが非常に高い素材のひとつです。木材は自然素材であり、水分を吸収しやすいという特性を持っています。特に「無垢材」は通気性が高く、湿度変化の影響を受けやすいため、湿気がこもると短期間で菌数が急増します。

一方、**合板(ベニヤなど)**は接着剤を使用しており、接着剤の成分がカビの栄養源となることがあります。合板は構造材や床材、壁面などに広く使われていますが、接着層の内部に水分が入ると乾きにくく、見えないところでカビが進行する危険性があります。

さらに、断熱材(グラスウール、ロックウール、発泡ウレタンなど)も要注意です。これらは吸湿性は低いものの、表面に付着した水分が乾きにくいため、外気との温度差によって内部結露が起きると、そのままカビが定着するリスクがあります。とくに壁内部や床下の断熱材は点検が難しいため、施工時からの対策が不可欠です。

8-2. デリケート素材へのMIST工法適用の安全性

木材や合板、断熱材といったデリケートな素材に対し、従来のカビ除去方法では「削る」「こする」といった処理が主流でした。しかしこれでは素材を傷めてしまい、美観や耐久性が損なわれるという欠点がありました。

MIST工法では、こうしたデリケートな素材に対しても安全に処理を行うことが可能です。理由は以下の3点です。

-

こすらずにミストで除去:細かい粒子のミスト状専用剤が、素材の繊維や目地に浸透し、カビの根にまで届いて分解します。

-

素材に合わせて専用剤を調整:対象素材ごとに最適な水素イオン濃度(pH)に調整された専用剤を使用するため、表面を傷めず、色落ちや変形の心配がありません。

-

長期的な防カビ効果:除菌後には抗菌処理も施されるため、今後のカビ再発防止にもつながり、素材の保護にも有効です。

特に無垢材や古材、天然素材を使用している高級住宅やこだわりの注文住宅では、MIST工法によるカビ処理は最も適した方法と言えるでしょう。

9. 専門検査・予防契約のすすめ

住宅の完成引渡し前において、外観や仕上がりの美しさだけでなく、見えない部分の衛生状態を確認することが、長期的な資産価値の維持や住まいの安心につながります。特にカビや菌の問題は、後から発覚すると修繕費や信用問題に発展することもあるため、事前の専門検査や予防契約が推奨されます。

9-1. 引渡し前検査サービスの選び方

最近では、第三者機関や専門業者による「住宅引渡し前の菌検査」サービスが注目されています。これは建築会社とは別の立場から、空気中や建材の表面におけるカビ菌の有無を数値で明確にするサービスで、以下のような検査が行われます。

-

空気中の浮遊菌測定(CFU):特定の空間から空気を吸引し、カビ菌のコロニー数を培養・測定します。

-

表面のATP検査:建材や壁面に付着した菌や有機汚れを、微生物の代謝量として数値化します。

-

湿度・含水率チェック:各部材がどの程度の湿度を保持しているかを調査します。

こうした検査を行う際には、以下の条件を満たしたサービスを選ぶことが重要です。

-

測定データを数値でレポートとして提出してくれる

-

第三者機関または実績ある専門業者が対応する

-

必要に応じてその場で除菌処理や予防処理が可能

これにより、建築主や購入者としても安心材料が一つ増え、施工会社にとっても信頼性の向上につながります。

9-2. メンテナンス契約と菌レベルモニタリング

住宅は引渡して終わりではありません。定期的なメンテナンスや空気環境のチェックを継続することで、カビや細菌の繁殖を防ぎ、住まいの快適性と健康環境を保ち続けることができます。

その一環として、「菌レベルモニタリング」を含むメンテナンス契約を結ぶこともおすすめです。たとえば以下のような契約内容があります。

-

年2回の菌測定(春・秋など湿度が上がる時期)

-

必要に応じて除菌ミスト処理

-

異常時の緊急対応(異臭やカビの発生)

-

含水率の確認や結露チェック

こうした契約は住宅の「見えない保証」として、健康面だけでなく資産価値の維持という観点からも有効です。特に高気密・高断熱の住宅では、換気不良や湿気の停滞が原因で、数年以内にカビ問題が発生するケースもあるため、予防的なケアが不可欠です。

10. 引渡し前のカビ対策による資産価値維持

住宅の資産価値は、立地や築年数、建材の質だけで決まるものではありません。見えない部分、特に「衛生状態」や「空気環境」といった要素が、将来的な査定価格や住み心地に大きく影響を及ぼします。引渡し前の段階でしっかりとカビ対策を行うことは、将来の資産価値を守るための重要な投資といえるでしょう。

10-1. カビ対策の有無と住宅価値の関係

中古住宅市場において、カビが発見されると査定価格に大きなマイナス評価が付くのが現実です。なぜなら、カビの存在は「メンテナンス不足」「建材の劣化」「健康リスクの可能性」といったネガティブな印象を与えるためです。特に押入れや床下、天井裏といった普段目にしない場所にカビが見つかると、購入希望者の心理的な不安を招き、交渉が難航することもあります。

一方、引渡し前に菌レベルの測定や除菌・防カビ処理を実施し、その記録を保管しておくことで、住宅の「見えない品質」を証明する材料となります。実際にMIST工法などで除菌処理を行った住宅は、以下のような利点が生まれます。

-

健康面の安心感が高まり、購入希望者の印象が良くなる

-

再販時に「抗菌処理済み」「菌検査済み」として付加価値が付く

-

長期的な素材劣化を防ぐため、メンテナンスコストが抑えられる

このように、引渡し前の段階でカビ対策を行うことは、資産価値の保全だけでなく、信頼ある住宅としてのブランドイメージ形成にも直結するのです。

10-2. 安心・快適な引渡し体験への影響

住宅の引渡しは、購入者にとって一生に一度の大きなイベントです。その中で「カビが見つかった」「カビ臭がする」といったトラブルがあると、せっかくの喜びが不安や不満に変わってしまいます。逆に、事前に菌検査や除菌処理が行われ、「空気環境も整った清潔な住まい」として引渡されれば、信頼感と満足度は飛躍的に向上します。

また、MIST工法を用いた処理は見た目にも影響を与えません。素材の風合いや内装の仕上がりをそのままに、空気中の見えないリスクだけを取り除けるため、施主にとっては理想的な対策と言えます。

このような高品質な仕上がりは、SNSや口コミを通じて広まりやすく、今後の新築物件の販売促進にも好影響を与えます。顧客満足度を高めると同時に、企業ブランドの価値向上にもつながる、まさに一石二鳥の対策です。

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

新築引渡し前やリフォーム時に発生する「カビ」への不安を根本から解消したいなら、カビバスターズ大阪、およびカビ取リフォーム東京・名古屋にぜひお任せください。私たちはカビの専門家として、単なる除菌ではなく「素材を傷めずにカビを根こそぎ分解・死滅」させる独自技術「MIST工法®」を用いた、安全かつ高性能なカビ除去サービスを提供しています。

このMIST工法®は、施工対象の素材に合わせてpHを調整した専用ミストを噴霧し、表面だけでなく内部に潜んでいるカビ菌まで浸透・分解していきます。素材本来の風合いを保ちつつ、徹底除去できるため、無垢材や合板、断熱材などデリケートな素材にも最適です。人体への安全性も極めて高く、幼児や高齢者、ペットのいるご家庭や施設でも安心してご利用いただけます。

さらに私たちは、カビを除去するだけでは終わりません。除菌後には抗菌・防カビ処理を行い、カビの再発を長期間防止。施工後の菌レベルも数値でご報告することで、施主様や建築主様にもご安心いただける品質管理を徹底しています。

株式会社タイコウ建装のカビ除去とリフォームを一括対応する強み

株式会社タイコウ建装は、カビ取り専門の技術に加え、「住宅リフォーム」と「カビ除去」の一括対応ができる数少ない企業です。建物に発生したカビを除去しただけでは、見た目が回復しても、カビが原因で傷んだ素材を放置してしまうと、後々さらなる劣化や再発リスクを招くことになります。

そこで当社では、カビ除去後に必要なリフォーム作業までを一貫して対応。例えばカビが浸食したクロスや床材、壁面の張り替え工事から、断熱材の補修、防湿施工、内装リニューアルまで、お客様のニーズに合わせてトータルで施工を提供しています。

カビ除去だけの業者とは違い、「原因を断ち切り、建物を再生させる」ことができるのが株式会社タイコウ建装の大きな強みです。カビによって劣化が進んだ部分を撤去し、機能性やデザイン性に優れた建材へ交換することで、カビの再発防止はもちろん、快適で清潔な住空間の再構築が可能です。

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

当社のリフォーム事業は、以下のような幅広い対応が可能です。

-

内装リフォーム(クロス張り替え、床材交換、間取り変更)

-

水回りリフォーム(キッチン、浴室、洗面所、トイレの交換・リニューアル)

-

外壁・屋根リフォーム(塗装、サイディング、断熱対策)

-

省エネリフォーム(断熱材の見直し、窓の二重化、換気システム導入)

-

介護対応リフォーム(段差解消、手すり設置、バリアフリー化)

これらの工事においても、私たちは「カビが発生しにくい環境づくり」を前提に施工を行っており、防湿性・通気性に優れた素材選定や構造改善までトータルでご提案します。

また、リフォームの計画段階でカビのリスクを診断し、施工中・施工後にはMIST工法での除菌・防カビ施工を行うことで、長く快適に住める住環境を実現。お客様の暮らしと健康を守るパートナーとして、カビと住宅の双方に対応できる“唯一無二”のサービスを提供しています。

引渡し前、またはリフォームに際して「カビが心配」「劣化した素材を直したい」「快適な住まいにしたい」とお考えの方は、カビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋、そして株式会社タイコウ建装までお気軽にご相談ください。見えないリスクまでしっかり診断し、確実な除去と美しい仕上がりをご提供いたします。