問題提起

上棟中に雨や湿気が入り込むと、乾燥不良が原因で構造材や床下にカビが繁殖しやすくなります。新築なのにカビが発生するケースも多く、放置すると建物の耐久性や住環境に深刻な影響を与えます。

記事を読んで分かること

この記事では、上棟時の湿気による含水率上昇とカビ発生リスクを解説し、菌検査の重要性やMIST工法®を使った安心できる対処法、そして施工後まで続く湿気・カビの管理方法が分かります。

記事を読むメリット

カビの専門家が実践するプロ対策を通じて、上棟〜新築時に起こりやすいカビリスクを未然に防げます。適切な検査と処置で、家族が安心して暮らせる住まいを手に入れるヒント満載です。

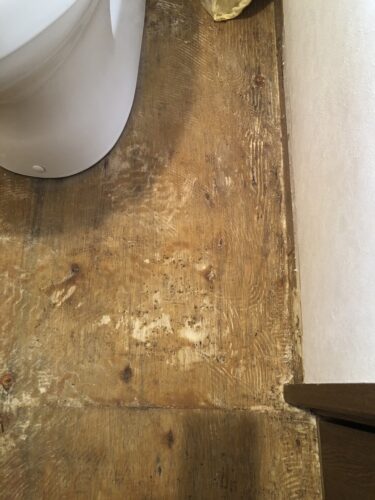

上棟は家づくりの大きな節目であり、多くの人が「家が形になってきた」と安心するタイミングです。しかし実際には、この時期こそがカビのリスクが最も高まる時期でもあります。特に雨天による濡れや湿気の滞留が原因で、床下や構造材にカビが発生することがあり、放置すれば建物全体に深刻な影響を与えかねません。 上棟時に雨が降ると、まだ屋根や外壁が完成していないため、構造材が直接水に濡れてしまいます。この濡れた状態で乾燥が不十分なまま工事が進むと、木材内部に湿気が閉じ込められ、結果的にカビの温床となってしまうのです。特に梅雨や秋の長雨の時期に上棟が重なると、乾燥の時間も確保しにくくなり、湿気が長時間とどまるリスクが高くなります。 木材が濡れた場合、表面が乾いても内部には水分が残っていることが多く、表面の乾き具合だけで判断して工事を進めると、後々カビの被害が出てくることがあります。カビは見た目では気づきにくい場所にも広がるため、事前にしっかりとした対策を講じることが大切です。 床下は通気性が悪く、特に梅雨や冬場などは乾燥が進みにくいため、湿気が溜まりやすい場所です。湿気が逃げないまま長期間放置されると、カビだけでなく白蟻や腐朽菌の発生も誘発します。さらに、床下の湿度が高いと、木材の含水率も下がらず、常にカビが繁殖しやすい状態が続いてしまいます。 また、建物の基礎部分は一度濡れると乾燥に非常に時間がかかり、換気口や床下換気システムの性能に依存するケースが多く見られます。十分に乾燥させるには、自然乾燥だけでなく送風機や除湿機の使用なども検討する必要があります。 木材の「含水率」はカビの発生に直結する非常に重要な要素です。含水率が高ければ高いほど、カビは繁殖しやすくなり、木材の強度低下や腐敗にもつながります。特に新築工事の過程でこの含水率を無視すると、完成後に思わぬトラブルを引き起こす可能性があるため、正確な測定と管理が求められます。 一般的に木材の含水率が20%を超えるとカビや腐朽菌のリスクが高まるとされています。新築住宅では、使用する木材の含水率が15%以下であることが理想とされており、これを超えたまま施工が進むと内部結露やカビの温床となりやすくなります。 含水率を管理するには、「含水率計」を用いて木材に直接針を刺して測定するのが一般的です。上棟後は必ず数カ所の構造材で測定し、平均値が15%以下になってから次工程へ進むのが理想的です。また、数値が高い場合には送風機や除湿機を活用して強制乾燥を行うなどの対策が必要になります。 上棟後に含水率が高くなる主な原因は、「雨濡れ」と「通気不足」です。特に屋根や外壁がまだ施工されていない段階では、直接雨が降り込むこともあり、木材全体が吸湿してしまいます。また、建築現場が狭く風通しが悪い、または足場やブルーシートで囲われている場合なども乾燥が妨げられる要因となります。 さらに、コンクリートの基礎部分からの湿気の上昇や、地面からの湿気の影響も見逃せません。特にベタ基礎であっても、土壌の水分がコンクリートを通じて床下に湿気を運んでしまうことがあるため、施工前後の湿度管理と床下通気対策が重要です。

建物内部のカビを可視化するために不可欠なのが「菌検査」です。見た目だけでは判断できない初期のカビや、空気中に漂う胞子の存在を明確にし、早期対策につなげることができます。特に上棟後や湿度の高い時期は、施工前後に検査を実施することでトラブルの予防に役立ちます。 カビは発生初期であればあるほど、除去も簡単で、費用も抑えられます。逆に、目に見えるほど繁殖してからでは、構造材の交換や広範囲な除去作業が必要になることもあります。菌検査では、カビの種類や濃度、発生場所が分かるため、原因を突き止めたうえで適切な対策が可能になります。 早期の菌検査は、安心して家づくりを進めるうえでの「保険」のような役割も果たします。特に家族にアレルギー体質や小さなお子様がいる場合、健康リスクを避けるためにも積極的に導入したい工程です。 カビバスターズでは、特殊な培地を使用したサンプリングによる菌検査を実施しています。床下や構造材の表面、空気中の胞子まで測定可能で、わずかな異常も見逃しません。検査結果は専門スタッフが解析し、カビの種類や繁殖可能性を踏まえた上で、最適な除去法を提案しています。 ある現場では、上棟後の構造材から通常の10倍以上のカビ胞子が検出され、即座にMIST工法®での除去と防カビ処理を行いました。その後の再検査で菌数は激減し、施主様からも「安心して住める」と高評価を得ました。 カビを防ぐには、まず湿気をコントロールすることが大切です。家の中で湿気が溜まりやすい場所は床下、浴室、キッチン、押し入れなどですが、上棟後の構造材にも多くの水分が残っている場合があります。ここでは日常的にできる湿気対策の方法を解説します。 換気は湿気対策の基本中の基本です。施工中や施工後の室内では、定期的に窓やドアを開け、自然換気を行うことが重要です。また、建物の設計段階から通気性の良い構造を取り入れることで、湿気が溜まりにくい環境を作ることが可能です。 床下換気口や換気ファンなどを適切に設置し、空気が滞らないようにすることで、湿度を一定に保ちやすくなります。特に高気密高断熱住宅では機械換気が必須であり、定期的なフィルター掃除も忘れてはいけません。 上棟後や内装工事中に湿度が高くなった場合は、除湿機の利用が効果的です。特に雨天続きの季節には、24時間体制で除湿することで、木材の含水率を適正に保つことができます。 また、クローゼットや押し入れなど狭く湿気がこもりやすい場所には、市販の乾燥剤やシリカゲルを設置するのも効果的です。これにより、微細な水分の蓄積を防ぎ、カビの繁殖環境を作らないようにできます。

新築住宅は一見「キレイでカビとは無縁」に見えますが、実は断熱性能が高い分、結露や湿気の蓄積が起こりやすい傾向にあります。高気密高断熱住宅の普及により、従来よりも意識的な湿気管理が求められるようになっています。 近年の住宅は、省エネ性能を高めるために高気密・高断熱仕様が標準となっています。しかし、この構造は外気との温度差によって結露が発生しやすく、放置すればカビの原因になります。特に壁内結露や窓周辺の湿気には注意が必要です。 外断熱と内断熱のバランス、断熱材の種類と施工方法、気密テープの貼り方など、細かな設計と施工精度が結露の有無を左右します。目に見えない壁の中で湿気が溜まってカビが繁殖するケースもあるため、施工段階での湿度対策が欠かせません。 断熱材の選定も重要です。吸水性の高い断熱材は、湿気を吸収してしまうと乾燥しにくく、カビが発生しやすくなります。発泡系やポリスチレン系の断熱材は吸湿性が低く、湿気に強いためおすすめです。 また、基礎からの湿気上昇にも注意が必要です。コンクリートは目に見えないほど微細な孔があり、地面の水分が室内に上昇してくる「毛細管現象」が起こります。この対策として、防湿シートや基礎パッキン工法を採用し、湿気が床下に入り込むのを防ぐことが大切です。 カビバスターズが誇るMIST工法®は、素材を傷めることなく根本的にカビを除去できる画期的な技術です。従来の方法では難しかった素材内部までアプローチできるため、新築や上棟時の除カビに最適です。 MIST工法®では、カビの状態や素材に応じてpHや濃度を調整した専用の除カビ剤を使用します。噴霧された霧状の薬剤が素材の奥深くまで浸透し、表面だけでなく内部に潜んだカビ菌も分解・死滅させます。 人体に無害な成分で構成されており、工業排水試験などの安全基準もクリア。赤ちゃんや高齢者、ペットがいる家庭でも安心して利用できるのが大きなメリットです。 ある新築現場では、上棟時の雨天によって構造材が湿気を吸収し、1週間後にカビが発生。菌検査の結果、広範囲にカビ胞子が存在することが判明し、MIST工法®で処理を実施しました。 薬剤処理後には再検査を行い、菌数が限界以下に減少したことを確認。処理面には防カビ剤も塗布し、再発防止策も万全に施しました。これにより、施主様の不安も解消され、快適な住まいが完成しました。

カビの除去は一時的な対処だけでは不十分で、再発防止のための「フォローアップ」が欠かせません。施工後の定期的な点検と対策を行うことで、長期にわたり安心して暮らせる住環境を維持できます。 一度カビが発生した現場では、定期的な含水率のチェックが重要です。木材の含水率は、季節や周囲の湿度に応じて変化するため、施工後数カ月間は定期的なモニタリングを推奨します。 また、湿気が溜まりやすい床下や壁裏は、数値に現れにくいため、赤外線カメラやピンレスの湿度センサーを使った測定が効果的です。こうした継続的なチェックにより、カビの再発を早期に防ぐことが可能となります。 MIST工法®では除カビ処理後に、防カビ処理を仕上げとして実施します。この処理ではカビ胞子を封じ込め、素材表面に防カビ膜を形成することで、再付着・繁殖を防ぎます。特に湿度が高くなりやすいエリアにはこの処置が非常に有効です。 さらに、換気システムの定期的なフィルター掃除、家具の配置による通気確保、除湿機の活用など、住人の協力による湿気管理が重要です。これらを併用することで、再発リスクを最小限に抑えることができます。 カビ対策は簡単そうに見えて、実は専門的な知識と設備が必要な分野です。DIYでもある程度の対応は可能ですが、限界があることも事実。ここでは、自力対応と業者依頼の判断基準を整理して解説します。 市販のカビ取り剤やアルコールスプレーを使えば、軽度の表面カビなら自分でも除去可能です。ただし、木材の奥に入り込んだカビや、菌糸が根を張っているケースでは完全除去は難しくなります。 また、作業時の安全対策や換気、残留薬剤による健康被害のリスクも見落とせません。目に見える部分だけの処理にとどまり、奥のカビを放置してしまえば、再発リスクが高まるだけです。 以下のようなケースでは、迷わず専門業者への依頼が望まれます: カビの範囲が広い(A4用紙より大きい) 匂いが強くなっている 家族にアレルギー体質や小さな子供がいる 木材の含水率が高く乾燥が進まない 建物の構造に関わる部分に発生している 専門業者なら、検査から原因究明、除去、再発防止処理までトータルで対応できるため、根本的な解決につながります。 カビ対策の費用や流れが不透明だと、依頼するのにためらいが出るものです。ここでは、検査から施工、フォローまでの一般的な流れと費用相場を紹介します。 菌検査や含水率測定は、基本的に数万円程度で行うことができます。簡易測定であれば1〜2万円程度、本格的な培養検査や空中胞子測定を含めると3〜5万円が相場です。報告書付きの検査は信頼性も高く、施工後の保証にも役立ちます。 含水率測定は機材を使って10分ほどで完了し、現地で結果がわかるため、施工判断の指標としても活用されています。 カビバスターズでは、以下のステップで対応しています: 現地調査・無料相談 含水率測定・菌検査 結果報告と見積もり提出 日程調整とMIST工法®施工 仕上げの防カビ処理 再検査・報告書提出 すべての工程が明確に説明され、報告書も提供されるため、安心して依頼することができます。予算に応じた柔軟な対応も可能です。 実際にカビの問題を解決した成功事例から学ぶことは多くあります。ここでは、上棟後にトラブルがあったにも関わらず、最終的に「カビゼロ住宅」を実現したケースをご紹介します。 ある新築現場では、上棟日に台風が直撃し、構造材全体が雨にさらされてしまいました。すぐにブルーシートで覆いましたが、含水率は25%以上まで上昇。検査ではカビ胞子が多数確認されました。 その後、強制乾燥とMIST工法®での処理を実施。除去後の再検査で菌数はゼロに近くなり、防カビ処理も行ったことで、半年後の定期点検でも再発は見られませんでした。 別の事例では、建築後1年で押し入れにカビが発生。原因は断熱不足による壁内結露でした。MIST工法®によるカビ除去後、断熱材の見直しと換気改善を実施し、住人の健康被害もなくなりました。 このように、原因を的確に見極めて適切な処理を施せば、新築でもカビゼロの住まいを実現することが可能です。

上棟時の湿気や含水率の管理、見えないカビの菌検査まで、家づくりのあらゆるタイミングでカビ対策は欠かせません。そんなときこそ、カビ除去の専門技術をもつ「カビバスターズ大阪」と「カビ取リフォーム東京・名古屋」にお任せください。 私たちは、株式会社タイコウ建装が運営する専門チームです。独自開発のMIST工法®により、木材や構造材を一切傷めることなく、カビを根本から除去します。専用の除カビ剤は安全性にも優れ、小さなお子様や高齢者がいるご家庭でも安心してご依頼いただけます。 さらに、当社の最大の特長は「リフォームとカビ除去を一括対応できる」ことです。例えば、カビが原因でクロスの貼り替えや内装の改修が必要な場合、他社であれば除カビと内装工事を別々に依頼しなければならないケースが多いですが、私たちはワンストップで全て対応可能です。これにより、費用の削減だけでなく、工期の短縮や作業の手間も大幅に軽減されます。 株式会社タイコウ建装では、カビ除去を専門とする一方で、一般住宅・マンション・商業施設・医療施設などあらゆる建物に対応したリフォーム・内装工事も展開しています。デザイン性を重視したリノベーションはもちろん、断熱・防音・防カビといった機能性を高める施工にも対応可能です。 特に近年では、アレルギーや喘息の原因となるカビやダニを抑える「健康リフォーム」に力を入れており、施工前の環境調査から提案・施工・アフターフォローまでを一貫して行っています。内装の張り替え、水回りの改修、壁面や床下の防湿処理など、住まいの快適性を根本から改善するリフォームを得意としています。 リフォームのご相談、カビ対策のご依頼、現地調査のお申し込みは、カビバスターズ大阪またはカビ取リフォーム東京・名古屋まで、お気軽にお問い合わせください。あなたの住まいを「カビのない、快適で健康な空間」に生まれ変わらせるお手伝いをいたします。1. 上棟時のカビリスクとは?

1-1. 雨天時・水濡れの影響

1-2. 床下や構造材に残る湿気の問題

2. 含水率がカビ発生に与える影響

2-1. 含水率の基準値と管理方法

2-2. 上棟後に高くなる含水率の原因

3. 菌検査(真菌検査)の重要性

3-1. 早期発見のメリット

3-2. カビバスターズの菌検査事例

4. 湿気対策の基本手段

4-1. 換気・通気による湿度調整

4-2. 除湿機・乾燥剤の活用法

5. 新築建物での対策ポイント

5-1. 高気密高断熱と結露の関係

5-2. 断熱材と基礎からの湿気対策

6. MIST工法®での除カビアプローチ

6-1. MIST工法®の特徴と安全性

6-2. 木材や構造体での実践事例

7. 施工後のフォローと再発防止策

7-1. 含水率追跡・定期検査

7-2. 防カビ処理と継続的対策

8. DIY vs. 業者依頼の判断基準

8-1. 自力対処できる範囲と限界

8-2. 業者に依頼するべき状況とは

9. 費用相場と検査・工事の流れ

9-1. 菌検査・含水率測定の費用目安

9-2. 見積もりから施工までのステップ

10. 成功事例で学ぶ!安心できる家づくり

10-1. 上棟中雨濡れからの回復実例

10-2. 新築後にカビゼロを実現した現場

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について