問題提起

新築住宅を建てたばかりなのに、設計段階での換気ミスが原因でカビが発生するケースが増えています。特に第3種換気方式と高気密設計の組み合わせでは、給気不足や負圧が湿気を招き、予想外のカビリスクを引き起こします。

記事を読んで分かること

本記事を読むと、換気方式(第1種/第3種など)の違い、給気と排気のバランスがカビにどう影響するか、設計段階で押さえるべきポイント、そして実践的な対策までを体系的に理解できます。

記事を読むメリット

この内容を理解すれば、設計時に換気方式を適切に選べ、給気口・ダクト位置・空気流路設計でカビを予防できる知識が得られます。将来的なリスク軽減と住環境の安心につながります。

新築住宅は一見、清潔で快適な空間と思われがちですが、実はカビリスクが潜んでいます。特に、見た目では判断しづらい構造内部や換気計画の不備によって、湿気がこもりやすくなり、カビの温床となることがあります。高気密・高断熱が主流となった現代の住宅では、自然換気に頼れず、計画的な空気の流れがなければ湿度調整が難しくなります。その結果、カビの発生を助長してしまうリスクが高まっているのです。 カビが繁殖するためには主に3つの条件があります。まず1つ目は「湿度」で、空気中の湿気が60%を超えるとカビの胞子が活動を始め、80%を超えると爆発的に増殖します。2つ目は「温度」で、カビの多くは20~30度の温暖な環境を好みます。日本の気候は年間を通じてこの範囲の気温になることが多いため、カビにとって非常に好都合な環境です。そして3つ目が「通気性」です。通気が悪い場所では湿気がこもりやすく、カビが繁殖するのに最適な空間が作られてしまいます。押入れの奥や壁と家具の隙間、床下、天井裏など、空気が滞留しやすい場所は注意が必要です。 新築住宅でのカビのリスクが高まる原因は、現代建築における「高気密・高断熱化」と「機械換気システム」による換気設計にあります。高気密住宅では外気との隙間が少なくなるため、自然な通気が期待できず、湿気がこもりやすくなります。また、断熱性が高いため室内外の温度差が大きくなり、結露が発生しやすくなります。とくに窓周辺や外壁側の壁面では、冷たい外気に触れることで結露が起き、そのままにしておくと壁内部でカビが繁殖する可能性があります。加えて、目に見えない床下や壁の内部での結露は、住人が気づかないうちに深刻な状況に発展する恐れもあるのです。 住宅における換気システムは、室内の空気を清潔に保ち、湿気や汚染物質を外に排出する重要な役割を担っています。その換気方式には大きく分けて「第1種換気」「第2種換気」「第3種換気」の3つがあり、それぞれに特徴とメリット・デメリットが存在します。設計段階でどの換気方式を採用するかは、住宅の性能や住環境、メンテナンスの手間などにも影響を与えるため、慎重に選ぶ必要があります。 第1種換気は、給気と排気の両方を機械で行う方式です。機械制御により空気の流れを安定させられるため、住宅全体に均等な換気が可能であり、最も精度の高い換気が実現できます。また、熱交換機能を備えたタイプでは、外気温による冷暖房の効率低下も抑えられます。ただし、機器の初期費用やメンテナンスコストが高いというデメリットもあります。 第2種換気は、給気を機械で行い、排気は自然に任せる方式です。この方式は主に病院やクリーンルームなど、外からの菌やウイルスの侵入を防ぎたい場合に用いられるため、一般住宅ではあまり採用されていません。 第3種換気は、排気を機械で行い、給気は自然に任せる方式です。コストが最も安価であるため、一般住宅ではこの方式が主流となっています。しかし、給気が自然任せであるため、気密性の高い住宅では十分な換気が行われない恐れがあり、その結果、負圧が発生し、カビの原因となる湿気を引き込んでしまう可能性があります。 それぞれの方式には一長一短があります。第1種換気は制御性が高く、快適な室内環境を保ちやすい反面、導入費用が高く、メンテナンスが煩雑です。一方、第3種換気はコストが抑えられ、構造もシンプルであるため普及していますが、高気密住宅との相性が悪く、適切な給気設計がなされていないと換気不足に陥るリスクが高まります。住宅性能や予算に応じて、どの方式が適しているかを事前に検討することが求められます。 近年、多くの新築住宅で採用されている第3種換気方式ですが、この方式には目に見えにくいリスクが潜んでいます。特に、高気密住宅と組み合わせた場合には、換気不足や室内の負圧状態が生まれやすくなり、カビの温床となる恐れがあります。この章では、第3種換気方式が抱える構造的な問題と、それがなぜカビの発生に直結するのかについて詳しく解説します。 第3種換気では、室内の空気を機械で排出する一方、給気は自然給気口や建物の隙間を通じて行われます。つまり、空気の入り口は機械ではなく「外気が自然に入りやすい場所」に依存しているのです。この方式がうまく機能するためには、建物の隙間が適度に存在していることが前提となります。しかし、高気密住宅では隙間が極端に少なくなっているため、自然な給気が十分に行われず、結果として室内が負圧になりやすい状況が生まれます。 室内が負圧になると、外気を強く吸い込もうとする力が働きます。そのため、建物の目に見えない小さな隙間や配管の通り道、コンセント周辺などから湿った空気が流入しやすくなります。この外気が冷たい時期には、室内の温かい空気とぶつかって結露が発生し、その湿気が壁内部や天井裏に蓄積されると、カビの繁殖が一気に進むのです。負圧状態は見た目ではわかりづらく、住んでいる人が気づかないうちに家の内部で深刻な問題が進行している可能性があります。 高気密住宅は、外部との隙間を極限まで少なくし、断熱性能を高めることで冷暖房効率を高めることができる優れた住宅構造です。しかし、この高気密性が仇となり、換気不足や湿気の滞留を招くこともあるのです。特に、給気に依存する第3種換気と組み合わせた場合は、設計上のちょっとしたミスが、住環境に深刻な影響を与えることがあります。 高気密住宅では、建物全体の隙間が極めて少なくなるため、自然な空気の流入が期待できません。これは、省エネや断熱という面ではメリットになりますが、換気という視点では致命的な弱点となり得ます。第3種換気では、機械で排気を行う一方で給気は自然に任されるため、高気密であればあるほど給気量が不足しやすく、結果的に排気量とのバランスが崩れて負圧になります。この状態が長期間続くと、外部からの湿気の侵入を招き、壁内結露や床下湿気が慢性化し、カビや構造材の腐食へとつながります。 高気密な住宅では空気の流れが制限されがちなため、湿気が特定の場所に集中しやすくなります。特に、キッチンや浴室、洗濯機周辺などの水回りは、常に多くの水蒸気が発生しているため、換気が不十分であれば局所的な高湿度状態が続いてしまいます。空気が滞留することで、壁の裏側や天井裏、家具の背面といった空間に湿気が溜まり、気づかないうちにカビが広がってしまうことがあります。こうした見えない部分のカビは、発見が遅れることで被害が深刻化し、修繕費用も高額になる可能性があります。 カビを予防するためには、湿気をためない住宅設計と、換気システムの適切な導入が欠かせません。特に、高気密住宅や第3種換気方式を採用する場合は、その特性をよく理解した上で、気流の流れをしっかりと考慮した設計が求められます。ここでは、カビを未然に防ぐための具体的な設計・施工ポイントについて紹介します。 給気口の数や設置場所、サイズは、住宅の空気の流れを左右する重要な要素です。第3種換気では、給気が自然任せになるため、給気口が少なかったり配置が不適切であったりすると、必要な新鮮空気が取り込めず、排気ばかりが進んで室内が負圧になります。その結果、湿気の逆流や、空気の停滞によるカビのリスクが高まるのです。そのため、設計段階で風量計算をしっかりと行い、給気と排気のバランスを整えることが必要です。また、給気口のフィルターは定期的な清掃や交換が必要で、汚れていると風量が減少し、換気効率が下がってしまうため注意が必要です。 吸気口の設置場所は、空気の循環効率を大きく左右します。理想的には、空気が部屋全体を回遊するように通風経路を確保し、各部屋に新鮮な空気が行き渡るようにします。窓から遠い位置に吸気口を設けたり、家具の背面など空気が滞りやすい場所を避けたりすることが重要です。また、部屋ごとの換気が不均等にならないよう、廊下や階段などの共用部分にも空気の通り道を設け、空気がスムーズに流れる環境をつくることが求められます。さらに、換気扇の吸気能力や設置高さも考慮し、自然に空気が対流する構造にすることが、カビ防止につながります。 設計や施工だけでなく、日常の管理やメンテナンスもカビ予防には重要です。特に、新築住宅は数年後に目に見えない部分で問題が現れやすくなるため、定期的な点検と早期対応がカギとなります。ここでは、実際にできるカビ対策と換気設備のメンテナンス方法を紹介します。 換気システムだけでは対応しきれない湿気に対しては、除湿機やサーキュレーターの併用が効果的です。特に梅雨時や冬場の結露が発生しやすい季節には、除湿機で室内の湿度を一定に保つことが重要です。サーキュレーターは空気を循環させる役割を担い、湿気が特定の場所にとどまるのを防ぎます。これにより、部屋の隅や押し入れ、クローゼットの奥などにも空気の流れが生まれ、カビの繁殖を抑えることができます。また、湿度計を設置して、常に湿度を可視化しておくと、タイミングよく除湿対策が行えます。 換気システムに備え付けられているフィルターは、空気中のほこりや花粉、カビの胞子を取り除く役割を果たしますが、長期間放置していると目詰まりを起こし、給気・排気の効率が著しく低下します。そのため、少なくとも3カ月に1度はフィルターの点検と清掃を行い、必要に応じて交換を行うことが望ましいです。特に給気口に設置されているフィルターは外気を直接取り入れるため、汚れが付きやすく、換気効率を下げる原因となります。加えて、ダクト内の汚れも年に1回は専門業者に依頼して確認することをおすすめします。 住宅の換気方式を選ぶ際には、建物の構造や住環境、居住者のライフスタイルなどを総合的に考慮することが求められます。どの方式にもメリットとデメリットがあり、一概に「これが最良」とは言い切れないため、状況に応じた選択が重要です。ここでは、換気方式を選ぶ際の判断基準と、代表的なケース別に適した方式を紹介します。 第3種換気は、コストを抑えたい住宅や、通風を確保しやすい構造の建物に向いています。例えば、気密性がそれほど高くない住宅や、常時窓を開けて過ごすライフスタイルの家庭であれば、第3種換気でも十分な効果を発揮します。また、シンプルな構造であるため施工やメンテナンスが容易で、導入後のランニングコストも比較的低く抑えることができます。建築コストとのバランスを重視する方には有力な選択肢となります。 一方で、気密性が高いZEH住宅や寒冷地などでは、第1種換気の採用が望ましいです。この方式は、給気と排気の両方を機械で管理するため、空気の流れを精密にコントロールでき、給気不足による負圧のリスクを回避できます。さらに、熱交換機能がある場合は、外気の冷気や熱気を室温に近づけてから取り入れるため、冷暖房効率が良く、省エネにもつながります。居住者の健康や快適性を最優先に考える場合や、カビのリスクを極力減らしたい場合には第1種換気が最も安心できる選択です。 新築住宅におけるカビリスクは、単なる生活習慣の問題ではなく、住宅の設計・構造・換気システムの選択に深く関係しています。とりわけ、第3種換気と高気密構造の組み合わせは、設計ミスや換気不足によって、想像以上の湿気滞留とカビ被害をもたらす可能性があります。これを防ぐためには、建築時の換気設計の段階で、給気と排気のバランスをしっかりと取り、空気の流れを計画的に作る必要があります。 さらに、完成後も定期的な点検やフィルターの清掃、湿度管理を怠らず、住まいを常に健康的な状態に保つ意識が大切です。最終的には、「設計段階の工夫」×「住まい方の工夫」×「日常のメンテナンス」の三位一体で、カビのない快適な住空間が実現されるのです。設計者も住む人も、住宅の呼吸にしっかりと耳を傾けることが、未来のトラブルを防ぐ最良のカビ対策となります。 新築住宅やリフォーム後の住まいにおけるカビ問題は、見えないところで静かに進行し、気づいた時には深刻な被害に発展しているケースが少なくありません。そのようなとき、頼りになるのが私たちカビバスターズ大阪およびカビ取リフォーム東京・名古屋です。 弊社が開発した**MIST工法®**は、こすらず・削らず・傷めずにカビを根本から分解・死滅させる独自の除カビ技術です。木材や石材など、デリケートな素材にも対応可能で、歴史的建造物や大切な住宅の価値を損なうことなく、長く安心して暮らせる住まいを実現します。人体にも安全な専用薬剤を使用しているため、小さなお子様や高齢者がいるご家庭でも安心してご依頼いただけます。 また、MIST工法は「除去」だけでなく「予防」も徹底しており、専用の防カビ処理を行うことで、再発のリスクを大幅に軽減。処理後も高い持続性を発揮し、カビの再発生を長期にわたって防ぎます。 カビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋を運営する株式会社タイコウ建装では、単なるカビ除去にとどまらず、リフォームとカビ対策を同時に行えるワンストップサービスを提供しています。これにより、カビの再発を防ぐだけでなく、暮らしの質を根本から見直すことが可能になります。 たとえば、壁紙のカビ除去後にリフォームで抗菌仕様の内装に変更したり、床下のカビ処理後に湿気対策リフォームを施すなど、除カビと改修工事を一体化した提案が可能です。これにより、別々の業者に依頼する必要がなくなり、工期短縮・コスト削減・施工精度の向上という三拍子がそろった対応が実現できます。 弊社のリフォーム事業は、住まい全体の快適性と機能性を高めるためのトータルソリューションを提供しています。特に以下の分野において、多くの実績とノウハウを有しています。 内装リフォーム 水回りリフォーム 断熱・結露対策リフォーム 外壁・屋根リフォーム バリアフリー・高齢者対応リフォーム 私たち株式会社タイコウ建装は、カビ除去とリフォームのプロとして、お客様の「住まいの悩み」を根本から解決いたします。快適で安心な住環境を提供するために、専門的な技術と経験を活かし、一人ひとりのお客様に寄り添ったご提案をお約束します。1. 新築住宅における「カビリスク」とは

1-1. カビが発生する条件(湿度・温度・通気)

1-2. 新築住宅で特に注意すべきポイント

2. 換気方式の基礎:第1種・第2種・第3種換気の違い

2-1. 各方式の仕組みと特徴

2-2. 換気方式のメリット・デメリット比較

3. 第3種換気が抱えるリスク(高気密住宅との相性)

3-1. 給気が自然任せになる問題点

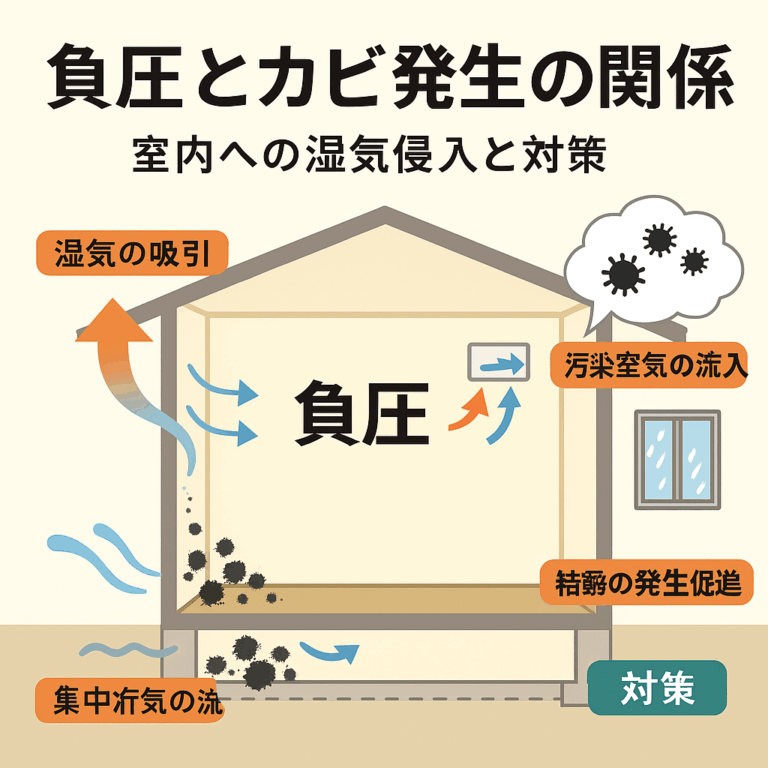

3-2. 負圧の発生メカニズムと湿気侵入リスク

4. 高気密住宅ならではの注意点

4-1. 自然給気不足と換気不良

4-2. 局所湿気集中の危険性

5. カビ発生を起こさないための設計・施工ポイント

5-1. 給気口・ダクト設計と風量バランス

5-2. 吸気口位置・通風経路の確保

6. 実践的対策とメンテナンス法

6-1. 除湿機・サーキュレーター併用法

6-2. フィルター清掃・点検・調整の頻度

7. 換気方式選択の判断基準とケース別比較

7-1. 第3種換気を採用すべきケース

7-2. 第1種換気(熱交換型等)にすべき場面

8. まとめ:新築住宅でカビを防ぐための総合設計指針

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋

株式会社タイコウ建装なら「リフォーム×カビ除去」を一括対応可能

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

クロスの貼り替え、フローリングの改修、和室から洋室への変更など、ライフスタイルに合わせた提案と施工を行います。

キッチン、浴室、トイレ、洗面所といった水回りは、湿気が溜まりやすくカビも発生しやすい場所です。当社では除カビと連動したリフォームで、見た目と機能を両立した仕上がりを実現します。

高気密・高断熱住宅に対応した断熱材の施工や、結露しにくい窓サッシへの交換など、快適かつカビの発生を防ぐためのリフォームを得意としています。

外部からの浸水や湿気の侵入を防ぐために、外壁塗装や防水処理、屋根の葺き替えなどを通じて住宅の耐久性を高めます。

段差解消や手すり設置、滑りにくい床材への変更など、安全性を重視した住宅改修も数多く対応しています。

カビにお悩みの方、リフォームを検討中の方は、ぜひカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋までご相談ください。