問題提起

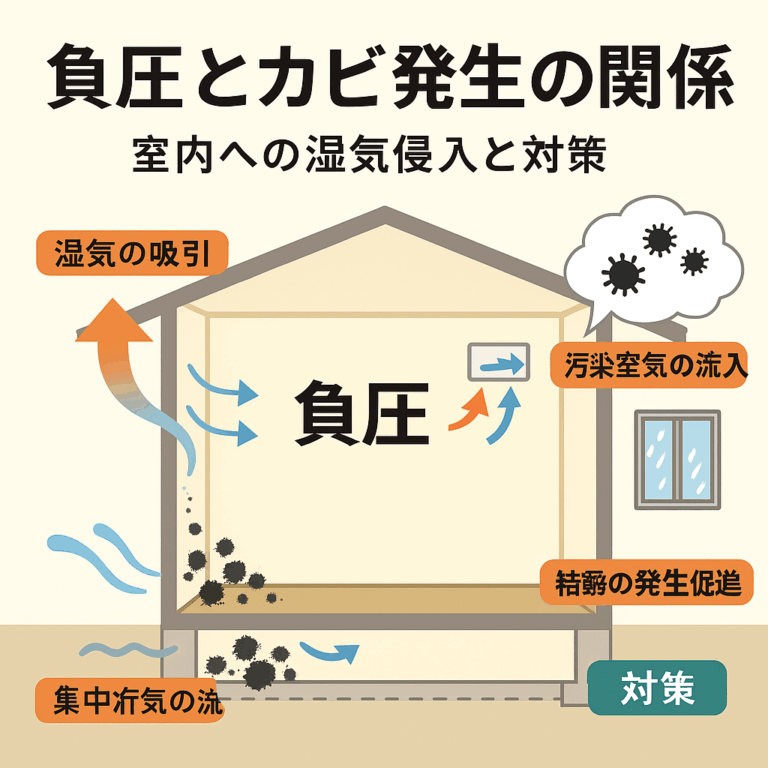

住宅内部が「負圧」になると、外部の湿気やカビ胞子がどんどん室内へ吸い込まれてしまいます。特に高気密住宅では、この現象が壁裏結露や床下の湿気流入を招き、カビ被害を助長します。

記事を読んで分かること

この先では、住宅で負圧が発生する仕組みから、湿気が室内へ侵入するプロセス、そして結露やカビの関係性について理解できます。また、設計・設備・運用の各段階で有効な対策が整理されているので、実践的な視点で知識が身につきます。

記事を読むメリット

本記事を読むことで、負圧トラブルを未然に防ぎ、カビに強い住まいづくりやメンテナンスの手法が手に入ります。設計者・住宅所有者どちらにも役立つ実践的な知識が得られます。

負圧という言葉は、一般の住宅所有者にとってあまり耳馴染みのない言葉かもしれません。しかし、住宅の環境を快適に保つためには非常に重要な概念です。特に、高気密・高断熱の住宅が主流となった現代では、知らぬ間に室内が「負圧」状態となり、様々な問題を引き起こすリスクが高まっています。ここでは、負圧とは何か、その基本的な仕組みと、なぜ住宅内で発生してしまうのかを解説します。 「負圧」とは、ある空間内の気圧が、その周囲の気圧よりも低い状態を指します。私たちが生活している住宅では、室内の気圧が外部より低くなると、自然の原理によって空気が高い気圧から低い気圧へと移動し、外の空気が家の中に吸い込まれる状態が発生します。これが負圧状態です。 例えば、換気扇を回している状態や強力な排気ファンが稼働している状態では、室内の空気が外部へ排出されるため、空気の補充がなされなければ室内の気圧はどんどん低くなります。これにより、壁の隙間や床下、天井裏などあらゆるすき間から外気が流入してきます。この現象は建物の気密性が高いほど顕著に表れ、目に見えない空気の動きが居住環境に大きな影響を与えるのです。 また、暖房や冷房による温度差や、建物の上下階による圧力差(スタック効果)なども負圧を発生させる原因となります。つまり、住宅における空気圧のバランスが崩れた時、負圧という状態は簡単に生じてしまうのです。 住宅における負圧の発生には、いくつかの典型的な要因があります。まず最も多いのが「換気システムの不均衡」です。特に第3種換気と呼ばれる、排気だけを機械的に行い、給気は自然給気に頼るシステムの場合、排気が優先されて室内が負圧になりやすくなります。十分な給気がなされないと、外部から無理やり空気が吸い込まれる構造になってしまいます。 次に多いのが「気密性の高い住宅設計」です。近年は断熱性能を高めるため、窓やドア、外壁などを高気密に施工することが一般的ですが、それによって外気の自然な流入が抑えられ、室内の圧力調整が難しくなっています。 また、台所や浴室などで強力な換気扇や排気ファンを使用することで、一時的に局所的な負圧が生まれることもあります。こうした状況では、外からの空気を引き込む力が強くなり、床下や壁の中、時には天井裏から湿気やカビ胞子が流れ込む結果となってしまいます。 さらには、密閉された空間でエアコンや除湿機などを過度に使用することによっても室内の気圧が下がり、知らぬ間に負圧状態に陥ってしまうこともあります。特に新築住宅やリフォーム直後の建物では、気密性が高いことによりこのリスクがさらに増す傾向にあります。 住宅の設計や設備の使い方ひとつで、空気圧のバランスが崩れ、負圧が生まれてしまうということをまずは理解しておくことが大切です。 住宅内の負圧状態がもたらす影響は見えにくいため、軽視されがちですが、実際には深刻なトラブルの原因となることが多くあります。特に「湿気の侵入」は、建物の寿命や室内環境の悪化に直結する問題です。ここでは、なぜ負圧が湿気を呼び込むのか、そのメカニズムと影響を解説します。 負圧が発生した住宅では、外部の空気が室内に向かって流れ込む力が働きます。このときに一緒に取り込まれてしまうのが、目には見えない「湿気」です。湿気とは空気中に含まれる水蒸気であり、気温や湿度に応じてその含有量は大きく変動します。 特に梅雨や夏の高湿度期、また冬季の気温差が大きい時期には、床下や外壁内の空気は多くの水分を含んでいます。負圧状態の住宅では、床下の地盤や土壌から上昇してくる湿った空気が、基礎や隙間を通じて室内に吸い込まれてしまうのです。 このようにして湿気は、住宅の構造体にダメージを与えながら室内にまで侵入します。特に床下空間や壁内の断熱材などに水分が滞留することで、長期的にはカビの発生や木材の腐食といった深刻な被害へとつながります。 また、壁や床下には通気が十分でない空間が多く存在するため、一度湿気が侵入すると乾燥しにくく、内部結露や湿潤状態が持続する傾向があります。結果として、内部に見えないカビや腐食が進行し、住まいの健康状態を大きく損なうことになるのです。 湿気とともに住宅内へ流れ込むものには、他にも見逃せない問題があります。それが「汚染空気」と「カビ胞子」です。負圧状態では空気だけでなく、床下に滞留している土壌臭や有機物、さらに微細なカビの胞子までが引き込まれる可能性があるのです。 特に基礎断熱住宅においては、床下が密閉されている分、空気の流通が不十分になりがちです。その結果、床下に発生したカビ胞子や湿気が滞留し、負圧によってそれらが一気に室内へ引き込まれるリスクが高まります。目に見えない微細な粒子が室内に拡散すれば、アレルギーや喘息など、居住者の健康にも深刻な影響を及ぼします。 また、建物の外から侵入する空気には、排気ガス、花粉、黄砂、PM2.5などの微粒子も含まれている場合があります。これらの物質は室内の空気環境を悪化させる原因となり、とりわけ免疫力の低い子どもや高齢者にとっては注意が必要です。 つまり、負圧は単なる湿気問題にとどまらず、空気質全体を劣化させる危険性をはらんでいるということです。住宅の性能が高まる現代だからこそ、こうした空気の動きと環境汚染の関係にも目を向ける必要があります。

住宅が負圧になると、ただ外気や湿気を吸い込むだけでなく、それが原因で「結露」を引き起こしやすくなります。そして、その結露がカビの発生につながり、住環境を大きく損なうことになります。ここでは、負圧が結露を促進する仕組みと、それによるカビ発生のリスクについて詳しく解説します。 結露は、空気中の水蒸気が冷たい面に触れることで水滴となる現象です。日常的には冬場の窓ガラスなどでよく見られるものですが、住宅内部でもさまざまな場所で発生します。特に負圧状態の住宅では、外部の湿った空気が勢いよく室内に流入するため、温度差による急激な冷却が起こり、結露が起きやすくなります。 例えば、外気温が5℃、室内温度が20℃のような状況で、床下や外部の冷たい空気が負圧によって室内の壁内や床下に引き込まれると、室内の暖かい空気と接触する箇所で急激に温度が下がります。その結果、空気中の水蒸気が飽和し、水となって表面に付着する、つまり結露が生じるのです。 このような現象は、壁の内部、天井裏、床下など目に見えない場所で起きることが多いため、発見が遅れがちです。結露した箇所は湿度が高くなり、乾燥もしにくいため、カビが非常に好む環境となってしまいます。 また、結露が繰り返されることで、壁材や断熱材に含まれる水分量が高まり、断熱性能の低下や建材の腐食といった問題にもつながります。負圧が引き金となって起こるこの一連の流れを理解しておくことは、住宅の長寿命化のために非常に重要です。 負圧による結露が特に問題となるのが、「壁裏結露」や「床下結露」です。これらは住宅の見えない部分で発生しやすく、発見や対処が難しいため、気づいたときには深刻なカビ被害に発展していることも珍しくありません。 壁の内側に結露が発生すると、断熱材や石膏ボードが湿気を吸い込み、カビの発生源となります。これがさらに進行すると、クロス(壁紙)の裏に黒カビが広がり、室内側にもカビ臭が漂ってくるようになります。住人がアレルギー反応を起こす原因にもなり、健康被害が生じる恐れもあるため、非常に厄介です。 床下の場合、土壌からの湿気と冷気が負圧により室内に引き込まれると、床材の裏側や根太、束などの構造材に結露が発生します。木材が湿気を帯び続けると、腐朽菌の発生にもつながり、シロアリ被害を招くリスクが高まります。 また、床下で発生したカビの胞子が負圧によって室内に吸い上げられることで、空気中に浮遊し、気づかないうちに室内の壁や天井にもカビが広がることがあります。これは、家全体の空気質を悪化させる重大な問題です。 このように、負圧による結露とカビは密接な関係があり、適切な対策を講じない限り、見えない部分で静かに、しかし確実に住環境を蝕んでいくのです。

住宅の構造や設備、設計方針によっては、負圧が生じやすくなる条件が揃ってしまうことがあります。特に近年の住宅は省エネ・断熱性能を高めることに重点が置かれているため、気密性が高まり、結果として負圧トラブルが起きやすくなっています。ここでは、負圧が発生しやすい住宅の代表的な特徴を紹介します。 現代の新築住宅の多くは、「高気密・高断熱」が基本となっています。これは、冷暖房効率を高めるためには非常に有効ですが、その反面、空気の出入りが極めて少なくなるため、換気バランスが崩れると簡単に負圧状態に陥ってしまいます。 たとえば、冬場に暖房をかけた状態で排気のみが強い換気扇を稼働させていると、室内の空気が外部に出ていきます。しかし、気密性が高いために新鮮な外気が自然には入り込んでこないため、結果的に室内の気圧が下がり負圧が発生します。 このような状態では、床下や壁内の湿気が吸い込まれ、結露やカビ、建材の劣化を引き起こすリスクが高まります。また、気密性が高いため、汚染された空気やカビ胞子が一度入り込むと、外に排出されにくくなり、室内空気の質が大きく低下することになります。 住宅の換気システムには「第一種換気」「第二種換気」「第三種換気」の3つの方式があります。このうち、最も一般的に採用されているのが第三種換気です。これは給気を自然に任せ、排気を機械で強制的に行う仕組みです。 この方式では、給気量と排気量のバランスが取れていないと、室内が強く負圧になる傾向があります。たとえば排気ファンを強くすればするほど、室内から空気が出ていきますが、自然給気では補充が追いつかず、外気が壁のすき間や床下などから無理やり入り込む構造になります。 第二種換気は給気を機械で行い、排気を自然に任せる方式ですが、これも外気を多く取り込むことになり、結露リスクが高くなる可能性があります。いずれの方式でも、バランス設計が甘いと、負圧やその結果としての湿気侵入・カビ問題が顕在化することになります。 住宅を設計する段階から、負圧や湿気侵入を防ぐための対策を取り入れることが最も効果的です。ここでは、設計の工夫によって負圧の発生を防ぎ、湿気やカビのリスクを減らすための具体的な方法を紹介します。 現代住宅においては高気密化が進んでいますが、それと同時に「通気層」をしっかり確保することが非常に重要です。外壁通気層とは、外壁の内側に空気が流れる層を設けることで、壁内に侵入した湿気を排出する仕組みです。 この通気層がないと、壁内に湿気がたまりやすく、結露やカビの温床となってしまいます。外壁と断熱層の間に通気を設け、湿気が外に抜けるような設計にすることで、負圧状態でも湿気の吸い込みを最小限に抑えることが可能になります。 さらに、内気密・外開放の考え方も重要です。これは室内側の気密性を高く保ちながら、壁体内の通気層を通して外へ湿気を逃がす構造です。こうすることで、室内の負圧による影響が構造体にまで及ばないようコントロールできます。 設計段階で最も重要なのは、「給気」と「排気」のバランスをとることです。排気だけが強いと室内は負圧になり、外気を引き込みます。これを防ぐためには、給気量を排気量に合わせて調整する設計が求められます。 たとえば、給気口を複数設けたり、機械給気によって新鮮な空気を安定的に取り込む構造にすることで、室内と外部の圧力差を一定に保つことが可能です。また、設置する換気ファンの風量も重要で、風量調整機能付きの設備を選定することで微調整が行いやすくなります。 さらに、風の流れや気流経路を意識した配置も有効です。空気が滞留しないように流れを作ることで、湿気の停滞や局所的な冷却を防ぎ、結露やカビの発生を抑えることができます。 設計段階での対策が理想ではあるものの、すでに建てられた住宅でも、設備や日々の運用方法を工夫することで、負圧や湿気問題に対処することは可能です。ここでは、すぐにでも導入できる具体的な対策を紹介します。 既存の住宅でもできる最も基本的な対策は、「給気口の確保」です。給気口とは、外の新鮮な空気を室内に取り込むための開口部であり、適切な位置に設けることで、負圧状態を防ぐことができます。 多くの住宅では、壁に小さな丸い給気口が設置されていることがありますが、その数が少なかったり、家具でふさがれていたりすると十分な効果が得られません。特にキッチンや浴室などの排気が強い場所には、その近くに補助的な給気口を設けることが効果的です。 また、給気口にはフィルター付きの製品を選ぶことで、外部の汚染空気や花粉、PM2.5などの侵入も防ぎつつ、新鮮な空気を安全に取り込むことができます。重要なのは、排気と給気のバランスを意識しながら、空気が自然に流れる経路を住宅内に作ることです。 負圧が原因で湿気が侵入してしまう環境では、室内の湿度をコントロールする設備が非常に役立ちます。中でも除湿機は、湿気を直接除去する手段として有効です。特に湿度の高い季節や、床下空間・クローゼットなどに設置することで、カビのリスクを下げることができます。 また、全熱交換型の第一種換気システムの導入もおすすめです。これは給気と排気を機械でコントロールしながら、室内の温度と湿度を保ったまま換気を行うもので、圧力バランスを維持するのに最適です。 さらに、空気清浄機を併用することで、万が一室内にカビ胞子や汚染空気が入り込んでも、それを浄化することが可能です。HEPAフィルター搭載型であれば、微細な粒子も効果的に除去することができます。これらの設備を組み合わせることで、負圧による湿気問題に対して多方面からの対策が実現します。 住宅環境の維持には、日々の点検と定期的なチェックが欠かせません。どれほど設計や設備が整っていても、適切に管理されていなければ負圧や湿気のトラブルは再発してしまいます。ここでは、維持管理のポイントを解説します。 住宅内の圧力差や湿度の状態を把握するためには、専用の測定機器を活用することが効果的です。市販の差圧計や湿度計を使用すれば、誰でも簡単に現在の住宅の状態を確認することができます。 特に注意すべきは、排気設備を使用した際の湿度変化や、風の強い日、寒暖差が大きい季節の挙動です。こうしたタイミングで湿度が急上昇したり、床下からカビ臭がするようであれば、負圧による吸い込みが起きているサインといえます。 最近ではスマートホーム用の湿度・温度センサーも増えており、スマートフォンでリアルタイムに確認・記録することも可能です。これらを活用して、常に住宅環境の変化に気を配ることが、被害を未然に防ぐ第一歩となります。 換気設備や給気口に取り付けたフィルターは、定期的に清掃・交換を行う必要があります。ホコリやカビ胞子が溜まったままでは、逆に汚染空気を拡散してしまう原因となります。目安としては、少なくとも3ヶ月に1回程度の点検・清掃を推奨します。 また、換気扇やファンの動作音に異常がないか、風量が極端に落ちていないかも重要なチェックポイントです。排気だけが強くなっていると、室内が慢性的な負圧になる可能性があるため、風量バランスの再調整や設備の交換を検討することも大切です。 専門業者による点検も年に1回は依頼し、住宅全体の換気バランスや湿度状況を客観的に把握しておくと安心です。こうした日々の積み重ねが、快適で安全な住環境を長く維持することにつながります。 実際に負圧が原因となって発生したカビ被害のケースを知ることで、そのリスクの深刻さをより具体的にイメージできます。ここでは、代表的な2つのケースを紹介し、負圧の影響とその対処について解説します。 ある新築住宅では、台所の強力なレンジフードと浴室の換気扇を同時に稼働させると、リビングのドアが「バタン!」と勢いよく閉まる現象が頻発していました。これは室内が大きく負圧になっているサインであり、実際に床下や壁の隙間から外気が吸い込まれている状態でした。 数ヶ月後、台所の壁紙の裏側に黒カビが広がり始め、さらに浴室周辺の天井裏にもカビの胞子が確認されました。専門業者の調査により、負圧によって床下や壁内から湿気が流入し、壁裏結露が発生していたことが判明しました。 対処法として、給気口の増設と第一種換気システムの導入、換気扇の風量調整が行われました。これにより圧力バランスが改善され、結露とカビの発生は収まりました。この事例は、局所的な排気設備による負圧のリスクを象徴する典型的な例です。 別の中古住宅では、床下点検時に異常なカビ臭が確認され、調査の結果、構造材や断熱材の広範囲にカビが発生していることがわかりました。原因は、リフォームによって気密性が高まった一方で、給気ルートが十分に確保されておらず、排気だけが強く働いていたため、住宅全体が常時負圧状態となっていたことでした。 特に問題となったのは、基礎断熱構造を採用していた点です。床下が外気と遮断されている分、湿気がこもりやすく、さらに負圧によって床下の湿気が室内へ引き込まれた結果、床材の裏側に結露とカビが発生していました。 この事例では、床下の換気ルートの見直しと、室内給気の強化、床下への除湿機の設置が行われました。さらに、MIST工法®による除カビ処理が実施され、再発防止のための防カビ処理も併用されました。 負圧による住宅トラブルは、一度発生すると対処に多くの時間とコストがかかります。だからこそ、設計・施工・入居後のそれぞれの段階で、適切な予防対策を講じることが重要です。ここでは、そのためのガイドラインをまとめます。 設計段階では、まず「換気計画」が最も重要です。排気だけでなく、給気とのバランスを考慮し、適切な換気システムを選択しましょう。第一種換気は費用がかかるものの、空気の流れを制御しやすく、負圧リスクを最小限に抑えることができます。 また、外壁の通気構造や、防湿層・気密層の施工精度にも注目しましょう。断熱材が湿気で劣化しないよう、通気層を確保する設計と、水蒸気の流入を防ぐシートなどを的確に使うことが求められます。 施工段階では、気密試験を実施して建物の気密性能を確認することも大切です。C値(相当隙間面積)をチェックすることで、給排気の設計が実際に機能するかどうかが明らかになります。 入居後は、以下の点を意識して管理を行いましょう。 まず、湿度管理が基本です。室内湿度は50〜60%を目安に保つことで、結露やカビのリスクを大きく下げられます。湿度計を複数箇所に設置し、状況を常に把握することが大切です。 換気設備のフィルター清掃や点検は、定期的に実施してください。ホコリが溜まると空気の流れが悪くなり、負圧が発生しやすくなります。また、給気口の前に家具などを置かないよう、空気の通り道を確保しておくことも重要です。 特に梅雨時期や冬場など、気温差や湿度が変動しやすい季節には注意が必要です。局所的な除湿機の利用や、こまめな換気によって室内の環境を安定させることが、トラブル予防につながります。 ここまで、住宅における「負圧」のリスクと、それが湿気やカビにどう影響するのかを詳しく解説してきました。最後に、要点を整理し、今後の対策に役立てるべきポイントをお伝えします。 住宅における負圧は、湿気やカビを引き込む大きな原因です。気密性の高い家ほど圧力バランスが崩れやすく、外部からの湿気やカビ胞子が室内に流入し、結露や空気汚染、健康被害へと発展します。 設計段階では換気と気密のバランス、運用面では除湿・給気・清掃などの日常管理、さらに専門家による点検といった多層的な対策が求められます。 特に壁内結露や床下結露は目に見えないため、早期発見と定期点検が極めて重要です。センサーやモニタリング機器を活用しながら、住宅全体の健全な空気循環を意識することが必要です。 もし住宅で「湿気が多い」「カビ臭がする」「窓の結露がひどい」「換気扇を回すとドアが勢いよく閉まる」などの症状がある場合は、専門業者への相談を強くおすすめします。 特に、目視できない部分に問題がある可能性があるため、床下や壁裏、天井裏などの点検はプロの手によって行うことが望ましいです。必要に応じて、カビの除去だけでなく、湿気の流入経路を絶つための工事や設備改善も検討すべきです。 住まいの健康は、家族の健康につながります。問題が起きてから対応するのではなく、起こる前に予防し、快適な暮らしを守る意識が大切です。

住宅に発生する負圧による湿気・カビの問題に悩まされていませんか?そんなときこそ、カビ除去のプロフェッショナル「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム東京・名古屋」にお任せください。弊社株式会社タイコウ建装は、一般的な除カビ業者とは一線を画す、リフォームとカビ除去をワンストップで対応できる専門企業です。 弊社が独自に開発した**MIST工法®**は、木材や建材を傷めることなくカビを根本から分解・死滅させ、環境と人体に優しい専用薬剤で施工します。壁紙を剥がしたり、素材を削ったりせずにカビだけを徹底的に除去できるため、歴史的建造物や自然素材住宅にも最適です。 さらに、MIST工法®は除去後の防カビ処理までセットになっており、即効性・持続性・高い安全性を兼ね備えています。浮遊カビにも対応できるため、室内の空気環境改善にも効果を発揮します。 そして最大の特徴は、除カビと同時にリフォームまでトータルで対応できる体制です。多くの住宅では、カビを除去しても再発リスクを減らすには構造や素材の見直しが必要になります。株式会社タイコウ建装は、建築士・施工管理技士・熟練の職人がチームを組み、調査から除去、リフォーム施工まで一貫対応しています。 弊社のリフォーム事業では、単なる内装の刷新ではなく、「カビに強い住宅づくり」をコンセプトに、調湿・断熱・換気・通気構造の最適化を含めた設計施工をご提案しています。特に高気密・高断熱住宅に対応した通気構造の設計や、負圧対策を盛り込んだプランニングが可能です。 また、住宅全体の劣化診断やリノベーション、部分的な水回り改修にも対応しており、見た目だけでなく建物の“健康”まで回復するリフォームを得意としています。 関西エリアでのご依頼はカビバスターズ大阪へ、関東・中部エリアでの施工はカビ取リフォーム東京・名古屋へ、お気軽にご相談ください。カビとリフォームを一括で、しかも高品質に解決できるのは、株式会社タイコウ建装だけの強みです。 あなたの大切な住まいを、安心・安全な空間へ。カビとリフォームのプロが、根本から解決いたします。1. 負圧とは?なぜ住宅で発生するのか

1-1. 「負圧」の定義と空気圧バランスの基本

1-2. 住宅で負圧が起きる典型的な要因

2. 負圧がもたらす湿気侵入のメカニズム

2-1. 外気・床下・壁内湿気が室内に吸い込まれる原理

2-2. 空気質への影響:汚染空気やカビ胞子の侵入

3. 負圧と結露・カビ発生の関係性

3-1. 負圧が結露を誘発する理由

3-2. 壁裏結露・床下結露とカビリスク

4. 負圧が生じやすい住宅の特徴例

4-1. 高気密・高断熱住宅での問題点

4-2. 第三種・第二種換気方式との相性と課題

5. 湿気侵入・カビ発生を抑える設計対策

5-1. 気密性と通気設計(外壁通気層、内気密外開放など)

5-2. 差圧(給気・排気バランス)を整える構造

6. 運用・設備でできる対策

6-1. 給気口・補助給気の導入と設計ポイント

6-2. 除湿機、換気システム、空気清浄機との併用

7. 維持管理と定期チェック

7-1. 圧力差・湿度のモニタリング方法

7-2. フィルター清掃・設備点検の頻度と注意

8. 事例紹介:負圧トラブルによるカビ被害ケース

8-1. 台所や浴室での負圧過多による問題

8-2. 壁内・床下で発生したカビ被害の実例

9. 予防ガイドラインまとめ

9-1. 設計・施工段階で押さえるべきチェック項目

9-2. 入居後にすべき日常管理のポイント

10. まとめと次のステップ

10-1. 本記事でおさえたい要点のおさらい

10-2. より専門的な判断が必要な場合の対応

カビ取り・リフォームはカビバスターズ大阪/カビ取リフォーム東京・名古屋へ