漏水をきっかけにカビが発生し、そのまま放置したことで住宅が深刻な被害を受けるケースが後を絶ちません。さらに「保険が使えるはず」と思っていたのに適用されず、多額の修繕費が自己負担となることもあります。

この記事では、漏水やカビ被害がどのようなケースで保険対象となるのか、過失や放置の判断基準、そして保険金請求の流れからリフォーム費用までを詳しく解説しています。

読んでいただくことで、いざという時に慌てることなく、適切な対応と準備ができるようになります。保険の適用条件やカビ除去のポイントを正しく理解することが、安心とコスト削減の鍵となります。

漏水が原因で発生するカビ被害は、住宅の見た目だけでなく構造や健康にも重大な悪影響を及ぼします。漏水の初期段階では目に見えない被害であることが多く、つい放置されがちですが、時間が経過するほど被害は深刻化します。カビは一度発生すると根を張って建材に深く入り込むため、除去が困難になり、放っておくことで修繕費が大きく膨らんでしまうこともあります。この章では、漏水によってカビが発生するメカニズムと、それを放置することによって起こるリスクについて解説します。 漏水は、直接的な水濡れだけでなく、さまざまな二次被害を引き起こします。最も多いのはカビの発生です。カビは湿度が60%以上、気温が20~30℃の環境で活発に繁殖しますが、漏水が発生した箇所はまさにその条件を満たしています。特に壁の内部や床下など、目に見えない場所でじわじわと増殖していくため、被害に気づいたときには既に広範囲にわたってカビが蔓延しているケースもあります。 また、水を含んだ木材や石膏ボードは腐食が進みやすくなり、建材としての強度を著しく損ないます。腐食が進めば、柱や梁など構造上重要な部分にまで影響が及ぶため、建物の耐震性や安全性にも深刻な問題をもたらします。 さらに、漏水によって電気配線に水が触れると、漏電やショートの原因となり、火災リスクが高まります。特にマンションや集合住宅では、1件の漏水が隣接住戸にまで影響を及ぼすこともあり、損害賠償問題に発展する恐れもあるのです。 このように、漏水は単なる「水のしみ」では済まず、多方面に影響を与える非常に厄介なトラブルです。カビ、腐食、漏電、火災、構造劣化、隣室被害といった連鎖的な問題を引き起こす可能性があるため、早期の発見と対応が不可欠です。 漏水によるカビ発生を放置することは、住宅だけでなくそこに住む人々の健康にも悪影響を及ぼします。カビは空気中に胞子を放出し、それを吸い込むことでアレルギー反応や呼吸器疾患を引き起こします。特に小さな子どもや高齢者、喘息やアレルギー体質の人にとっては非常に危険です。 カビによる健康被害には、鼻炎、咳、喉の痛み、頭痛、皮膚炎などがあり、ひどい場合には肺炎や気管支炎を引き起こすこともあります。日本の住宅は気密性が高いため、一度カビが発生すると空気中に胞子が滞留しやすく、家全体に被害が広がりやすい環境です。 住宅においても、カビは単に壁紙を汚すだけでは済みません。壁の裏にまで根を張り、断熱材や木材に深く入り込むことで、見た目以上に深刻な状態になっていることが多いです。特に床下や壁内のカビは、発見が遅れがちで、気づいた頃には構造材の交換や大規模なリフォームが必要になることも珍しくありません。 また、カビの放置はシロアリ被害を誘発するリスクもあります。湿気が多く、腐食が進んだ木材はシロアリにとって格好の棲家となり、住宅の基礎や土台が食い荒らされることで、資産価値が大きく損なわれます。 このように、漏水とカビの放置は単なる不快感や見た目の問題ではなく、健康被害や構造的リスク、火災リスクなど、生活の安全そのものを脅かす問題に発展します。だからこそ、初期の段階で確実に対処し、根本原因から解決することが求められるのです。 漏水やカビ被害が発生したとき、誰もが気になるのが「保険で補償されるのかどうか」です。特に火災保険や家財保険は、契約内容によっては水濡れ被害も補償の対象となるため、漏水トラブルにおける重要な備えとなります。しかし、すべてのケースで保険が適用されるわけではなく、原因や対応の仕方によっては対象外となることもあります。この章では、どのようなケースが補償対象となり、どのような条件で対象外になるのかを詳しく解説します。 火災保険では、火災だけでなく「風災」「水濡れ」「破損・汚損」など、さまざまな自然災害や突発的な事故に対応する特約が付いている場合があります。たとえば台風によって屋根が破損し、そこから雨漏りして天井にカビが発生した場合、これは「風災による水濡れ」として保険の補償対象になります。 また、給排水管が突然破裂して室内が水浸しになった場合や、集合住宅で上階の部屋からの漏水が原因で被害を受けた場合も、「突発的な事故」として補償の対象となる可能性があります。こうした事故では、修繕費用や内装の復旧費用、場合によっては家財の損害も含めて補償されることがあります。 さらに、賃貸住宅で起きた漏水によって家具や家電が被害を受けた場合、家財保険に加入していればその損害が補償されることもあります。ただし、保険金の支払いには事故証明や被害状況の写真など、詳細な資料提出が求められるため、被害発生後は速やかに記録を残すことが大切です。 一方で、保険の補償対象外とされるのが「経年劣化」や「自己過失」「放置」が原因となるケースです。たとえば、古くなった給水管の継ぎ目から徐々に漏水が進み、気づかないうちに壁の中でカビが広がっていた場合、これは設備の老朽化による自然な劣化と見なされ、保険の対象外とされることが多いです。 また、雨漏りを何度も経験していたにもかかわらず修繕せず放置していた場合や、明らかな換気不足で結露が発生し、それが原因でカビが広がった場合も、自己の管理責任が問われ、補償されない可能性が高まります。保険会社は事故が「突発的・偶発的」であることを重視しており、予見できたにもかかわらず対応を怠った場合は「重大な過失」と判断されることがあります。 さらに、火災保険では申請可能な期間が定められており、多くの場合、事故発生から3年以内に保険金請求を行わないと補償されません。被害に気づいた時点で迅速に行動を起こし、写真撮影・修理見積もりなどを行って、申請に必要な資料を揃えておくことが重要です。

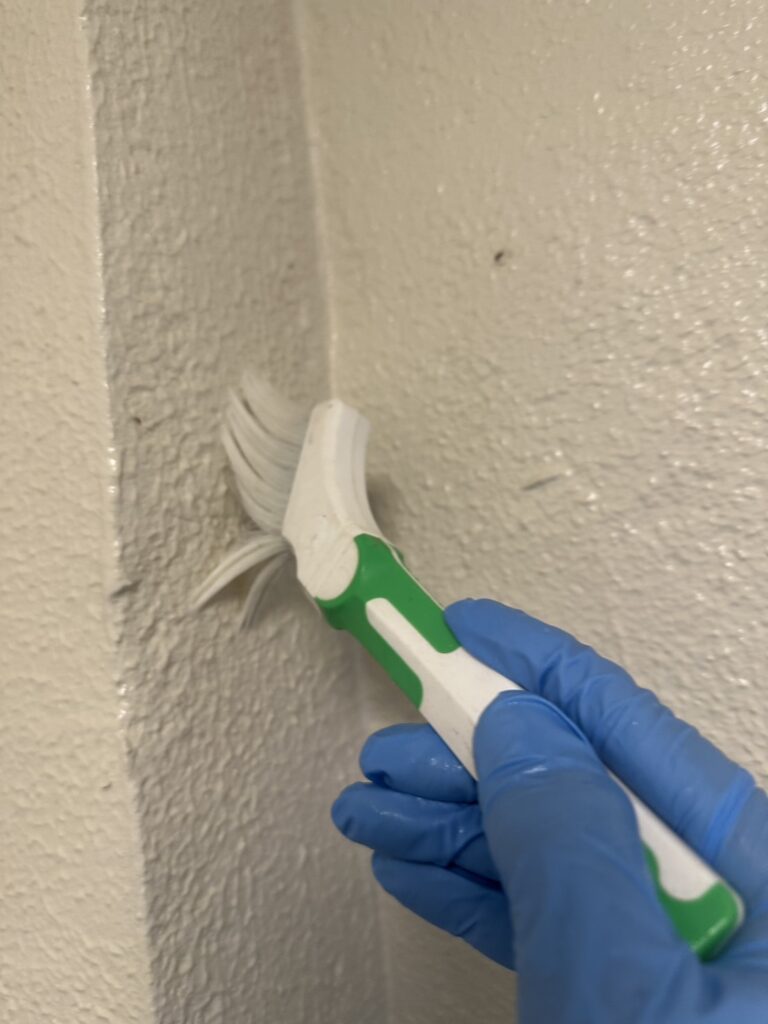

漏水やカビの被害に遭った場合、実際に保険が適用されるかどうかは、「誰にどの程度の責任があるか」が重要なポイントになります。特に、事故発生後に適切な対応を怠って被害を拡大させたとみなされた場合、「重大な過失」として保険が適用されないケースもあります。ここでは、経年劣化との違いや、過失割合による賠償責任と保険適用範囲について詳しく見ていきましょう。 「経年劣化」とは、建物や設備が長年使用されることによって自然に劣化していく現象であり、誰にでも起こる避けられない現象です。たとえば築20年の家で、配管のパッキンが劣化して水が漏れたというような場合は、経年劣化として保険会社に判断され、補償対象外となることが一般的です。 一方で「重大な過失」とは、事故の予見や防止が可能であったにもかかわらず、適切な対応を怠った場合に適用される考え方です。たとえば、以前から天井にシミがあったにもかかわらず何も対策をせずに放置し、数ヶ月後にカビが発生して修繕が必要になったような場合は、保険会社に「被害拡大を招いた過失があった」と判断される可能性が高くなります。 この判断は保険会社の調査によって行われ、保険金の支払い額に大きな影響を及ぼします。放置期間の長さや、過去のトラブル履歴、修理履歴なども判断材料にされるため、日頃からの記録や報告が重要です。 漏水被害が集合住宅や隣接住戸にまで及んだ場合、当事者同士の「過失割合」によって賠償責任が決まることがあります。たとえば上階の住人のミスで漏水が発生し、自宅が水濡れやカビ被害を受けた場合、上階の住人が賠償責任を負うことになります。しかし、その原因が「自然災害」や「管理会社の点検ミス」によるものだった場合、過失割合は変動し、責任の所在によって補償内容も変わってきます。 保険の適用においても、こうした過失の有無や程度が判断材料になります。被害を受けた側の管理不備(換気不足、メンテナンス不足など)が認定されると、保険金の支払いが減額される、あるいは支払われないこともあります。 また、被害を受けた側が自己保険で修繕し、加害者側に損害賠償を請求する場合には、過失割合が損害額に直接影響します。過失が少ないほど、請求額は満額に近くなりますが、過失がある場合は減額されるため、状況に応じた判断と対応が必要です。 カビや漏水の被害を受けた際、火災保険や家財保険を活用するには、適切な手順で保険金を請求する必要があります。ただし、申請の過程でよくあるミスや不備によって、せっかくの補償を受けられないケースもあります。ここでは、保険金請求の一般的な流れと、成功のために注意すべきポイントについて説明します。 被害に気づいたら、まず最初にやるべきことは「現場の記録」です。スマートフォンなどで被害箇所を撮影し、水の広がりやカビの発生状況がわかるように複数の角度から撮影しておくと、後々の申請時に役立ちます。被害が進行している場合は、日々の変化も記録しておくと、放置していないことの証明にもなります。 次に、信頼できる専門業者に連絡して現場調査を依頼します。調査報告書には、被害の原因、規模、修理に必要な費用などが記載され、保険会社に提出する重要な資料となります。また、修繕費用の見積書も保険申請には必須です。保険会社はこれらの資料をもとに支払いの可否や金額を判断するため、情報の正確性と信頼性が重視されます。 2022年の保険制度改正により、被害を受けた建物の「復旧義務」が明確化されました。つまり、保険金を受け取るためには、被害箇所を元の状態に戻す(修復する)必要があるのです。単に「壊れたから補償してほしい」では通らず、実際に復旧した証拠(修理後の写真や領収書など)を保険会社に提出しなければなりません。 また、保険金請求には時効があり、原則として事故発生から3年以内に申請する必要があります。修理の見積もりや書類の準備に時間がかかることもあるため、できるだけ早く対応を始めることが望ましいです。 漏水やカビ被害を受けた後の対応として、リフォームや修繕工事が必要になるケースもあります。被害の規模によっては一部補修で済む場合もありますが、建材の腐食や構造への影響がある場合は、全面的なリフォームを検討しなければならないこともあります。ここでは、修繕の具体例と、保険が適用されないケースにおける費用の準備について紹介します。 軽度のカビ被害であれば、壁紙の張り替えやカビ除去で対処できますが、カビが建材の内部にまで広がっている場合は、壁を剥がして下地から修理しなければなりません。断熱材や石膏ボードがカビに侵されている場合は、それらもすべて撤去・交換が必要となります。 床下に漏水が及んだ場合は、床材の取り替えに加えて、床組や束石などの修繕が必要になることもあり、大規模な工事になることもあります。これらの作業には数十万円から100万円を超える費用がかかることもあります。 保険が適用されなかった場合、修繕費用は全額自己負担となります。こうした出費に備えて、事前に住宅メンテナンス用の積立やリフォームローンの利用を検討しておくと安心です。また、工事内容によっては自治体の助成金制度や補助金が活用できるケースもあるため、情報収集を怠らないことも大切です。 被害が進行する前に対応すれば、被害範囲も狭く、結果的に費用も抑えられるケースが多いため、早期対応が何よりもコストパフォーマンスに優れています。長期間の放置が結果的に「高くつく」ことを忘れず、早めの行動を心がけましょう。 漏水やカビによる被害は、住宅の快適性を損なうだけでなく、健康リスクや建物の資産価値低下にもつながります。さらに、保険が使えないケースでは、高額な修繕費用が自己負担となる場合もあります。そういった悩みを根本から解決するのが、カビバスターズ大阪およびカビ取リフォーム東京・名古屋です。 当グループは、株式会社タイコウ建装が運営し、カビ除去とリフォームの両方を一括で対応できる数少ない専門サービスです。一般的な業者では、カビ取りとリフォームが別会社での対応となり、手配やスケジュール調整が煩雑になりがちですが、私たちは一社で完結する体制を整えているため、迅速かつ確実な施工が可能です。 当社のカビ除去では、独自開発の**MIST工法®**を採用しています。これは、素材を削ったりこすったりすることなく、カビを根本から分解除去できる画期的な技術です。素材に優しく、人体への安全性も確認されており、保育園や高齢者施設でも安心してご依頼いただいています。また、防カビ処理による再発防止策も万全で、持続性の高い空間づくりが実現できます。 そして、カビを除去した後のリフォームも、株式会社タイコウ建装の専門チームが責任を持って対応いたします。クロスやフローリングの張り替え、下地の補修、防水処理、断熱材の交換まで、被害の規模に応じて最適な工法をご提案いたします。当社は、木造戸建てからマンション、商業施設、歴史的建造物まで幅広い施工実績を持ち、見えない部分の下地処理や通気設計にも妥協せず、長期的に快適で安全な空間を提供しております。 また、カビ被害に伴う保険の適用についても、必要な写真撮影・報告書の作成支援など、保険申請サポートを行っており、多くのお客様に安心してご利用いただいています。 カビの除去とリフォームを一括で、安心・安全・高品質に。 もし今、カビや漏水でお困りの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。調査・お見積りは無料で承っており、最適な解決策をご提案いたします。大切なお住まいを長く快適に保つために、私たちがお手伝いいたします。1. 漏水・カビ被害とは?原因と放置によるリスク

1-1. 漏水が引き起こすカビ・腐食・漏電などの二次被害

1-2. 放置による被害拡大と健康・住宅への深刻な影響

2. 火災保険・家財保険の補償範囲とは?

2-1. 保険が適用されるケース(自然災害・突発的事故)

2-2. 保険が適用されないケース(経年劣化・過失・放置)

3. 過失や長期放置が保険適用に与える影響

3-1. 経年劣化と「重大な過失」の違いと判断基準

3-2. 過失割合で変わる賠償責任と保険の補償範囲

4. 保険金請求の流れと注意点

4-1. 写真や記録で証拠を残す重要性と調査の進め方

4-2. 復旧義務・申請期限(2年以内の復旧、3年以内の請求)

5. カビ被害後のリフォーム対応と費用感

5-1. クロス・壁・床・下地まで被害が及ぶ場合の修繕例

5-2. 保険が使えない場合の自己負担とリフォームの選択肢

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

それが、株式会社タイコウ建装によるカビバスターズ大阪とカビ取リフォーム東京・名古屋の最大の強みです。