問題提起

最近、朝起きたときや寝る前などに喉がイガイガしたり、違和感が続いたりすることはありませんか?風邪でもないのに喉の調子が悪いと感じるとき、その原因の一つに“室内のカビ”が関わっている可能性があります。

記事を読んで分かること

この記事を読むと、カビがどのようにして喉や呼吸器に影響を与えるか、アレルギー症状や健康被害の具体例、家庭でできる対策や専門家による治療の選び方がわかります。

記事を読むメリット

喉の違和感の原因を正しく理解し、すぐにできる予防策を取り入れることで、症状の悪化を防げます。快適な室内環境を保ち、健康な毎日を取り戻すヒントが得られます。

1. カビとは何か?室内での発生メカニズム

カビは日常生活の中で目に見えにくく、静かに私たちの健康や生活環境に影響を与える存在です。特に日本のような高温多湿の気候では、住宅内でのカビの発生リスクが非常に高く、季節を問わず注意が必要です。ここではまず、カビの基本的な性質や、どのような条件で室内に発生しやすいのかを詳しく解説していきます。

1-1. カビの種類と胞子の特徴

カビには多くの種類が存在し、建物や人体に影響を与えるものとしては、主に「黒カビ」「青カビ」「赤カビ」「白カビ」などが知られています。特に黒カビは浴室やキッチン、エアコン内部などの湿気が多い場所でよく見られ、繁殖力が高いため注意が必要です。

カビは「胞子(ほうし)」という非常に小さな粒子を空気中に飛ばすことで増殖します。この胞子は直径数ミクロンという微小なサイズで、目に見えないうちに空気中を漂い、呼吸とともに体内に取り込まれることがあります。この胞子こそが、喉の違和感やアレルギー症状の原因になっていることが多いのです。

また、カビの胞子は非常に軽く、空気の流れに乗って部屋中に拡散します。特に換気が不十分な室内や、掃除が行き届いていない場所では、知らないうちに胞子が溜まり、健康被害へとつながるケースも少なくありません。

1-2. カビが好む環境(湿度・温度・栄養源など)

カビが発生・繁殖しやすい環境にはいくつかの共通点があります。まず第一に「湿度」が挙げられます。湿度が60%を超えると、カビは活発に活動を始め、70%以上になると一気に繁殖する傾向があります。特に梅雨時期や冬の結露が多い時期は、室内の湿度が高まりやすく、注意が必要です。

次に「温度」です。カビの多くは20〜30度の温度帯を好み、これは私たちの生活空間とちょうど一致しています。そのため、冷暖房の効いた室内はカビにとって絶好の繁殖場となります。

さらに「栄養源」も重要なポイントです。カビはホコリ、皮脂、石鹸カス、食べ物のカス、木材、壁紙、畳、衣類など、あらゆる有機物を栄養源とします。そのため、こまめに掃除をしていない部屋や、湿った布製品、調理後のキッチンなどはカビの温床になりやすいのです。

これらの条件が揃うことで、カビはどこにでも発生します。見える場所だけでなく、エアコン内部や家具の裏側、クローゼットの奥など、見えにくい場所ほどカビの温床になりがちです。

2. 喉の違和感はなぜ起きる?カビとの関係性

喉がイガイガしたり、何となく違和感を感じることが続く場合、風邪や乾燥などが原因と思われがちですが、実は“カビ”が関係していることも少なくありません。特にカビの胞子は呼吸とともに体内に取り込まれやすく、敏感な人ほどすぐに喉に症状が出やすい傾向にあります。ここでは、カビと喉の関係を詳しく掘り下げて解説していきます。

2-1. 喉がイガイガ・違和感を感じるメカニズム(胞子の刺激など)

カビの胞子は、空気中に微細な粒子として存在し、私たちが呼吸する際に自然と吸い込んでしまうことがあります。この胞子が気道や喉の粘膜に付着することで、物理的な刺激やアレルギー反応を引き起こすことが知られています。

特に喉の粘膜は非常に繊細な組織でできており、乾燥や異物に対して敏感に反応します。カビの胞子が付着すると、免疫細胞が「異物」として反応し、炎症を引き起こすことがあります。その結果、喉のイガイガ感や、咳が止まらない、声がかすれるなどの症状が現れやすくなるのです。

また、エアコン内部に溜まったカビの胞子が送風とともに部屋中に拡散し、それを長時間吸い続けることで、慢性的な喉の不快感が続くこともあります。特に朝起きたときに喉が痛いと感じる場合、就寝中の室内環境が影響している可能性が高いと言えるでしょう。

2-2. 似ている他の原因との違い(風邪・乾燥・アレルギーとの比較)

喉の違和感が起きる原因はカビだけではありません。例えば風邪による喉の痛みや、エアコンによる乾燥、アレルギーによる粘膜の刺激など、症状は似ているものが多いため、原因の特定が難しいことがあります。

風邪の場合は、喉の痛みに加えて発熱や全身のだるさ、鼻水などの症状が伴うことが多く、数日で回復します。一方で、乾燥による喉の違和感は、加湿をすることで改善されやすく、夜間やエアコンを使用している時間帯に強く出る傾向があります。

アレルギーが原因の場合は、くしゃみや鼻水、目のかゆみなど、他のアレルギー症状と併発することが多く、カビやハウスダスト、花粉などが原因となるケースがあります。カビによる喉の違和感は、これらのアレルギーの一環として現れることもあり、他の症状との組み合わせによって判断することができます。

3. アレルギー症状としての喉・呼吸器への影響

カビが原因となって引き起こされるアレルギー症状は、喉だけにとどまらず、呼吸器全体に広がることがあります。これは、カビの胞子が非常に細かいため、肺の奥深くまで到達する可能性があるためです。ここでは、カビと呼吸器系のアレルギー症状との関連性を具体的に見ていきます。

3-1. 気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎との関連性

カビは代表的な「アレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)」の一つです。特に、アスペルギルスやクラドスポリウムといったカビの種類は、気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎の原因としてよく知られています。

気管支ぜんそくの人は、空気中のカビを吸い込むことで気管支が収縮し、呼吸困難や咳、ゼーゼーという喘鳴(ぜんめい)といった症状が強くなることがあります。アレルギー性鼻炎の場合は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が慢性的に現れるため、生活の質(QOL)を大きく下げてしまうこともあります。

カビによるアレルギー症状は、季節に関係なく発生しやすいという点でも特徴的です。特に、室内にカビが常時存在している場合、慢性的に症状が続くことになりやすいため、原因がカビだと気づきにくいケースもあります。

3-2. 高リスクな人とは誰か(子ども・高齢者・免疫低下者など)

カビによる健康被害のリスクが高い人には共通点があります。それは「免疫力が低い」という点です。具体的には、小さな子どもや高齢者、持病を抱えている人、アレルギー体質の人などが該当します。

子どもはまだ免疫機能が発達途中であるため、カビの胞子に対する抵抗力が弱く、少量でもアレルギー反応や喉の不快感を起こすことがあります。高齢者の場合も、免疫力が自然と低下しているため、同様にリスクが高まります。

また、病気や治療の影響で免疫力が低下している人(がん患者、抗がん剤や免疫抑制剤を使用している人など)は、カビによる感染症を引き起こすリスクもあり、最悪の場合、肺炎や全身感染にまで至ることもあるため、非常に注意が必要です。

4. その他考えられる健康被害とケーススタディ

カビによる健康被害は、喉や鼻といった呼吸器系だけではありません。実は、目や皮膚、さらには全身にまで影響を及ぼす可能性があり、油断は禁物です。ここでは、カビが引き起こす具体的な健康被害の種類や、実際の被害例なども交えて詳しくご紹介していきます。

4-1. 過敏性肺炎・慢性呼吸器の問題(咳・息苦しさ・痰など)

カビが原因で発症する疾患の中でも、特に深刻なのが「過敏性肺炎(かびんせいはいえん)」です。これは、カビの胞子や代謝物が肺に入り込むことで、免疫反応が過剰に働き、肺に炎症を起こす病気です。特に長期間にわたってカビにさらされ続ける環境にいる人に多く、建築関係者や農業従事者などにも見られます。

過敏性肺炎の症状は、慢性的な咳、痰、呼吸困難などで、初期段階では風邪と間違えやすいですが、長期間放置すると肺が硬くなり(線維化)、息切れがひどくなるなど、日常生活に大きな支障をきたすようになります。

また、慢性的な咳や喘鳴、痰などの症状が長引く場合は、カビによる慢性呼吸器疾患の可能性も考えられます。これらの症状はアレルギー性鼻炎や気管支ぜんそくとも似ているため、原因を見極めるためには医師の診断が必要です。

4-2. 皮膚/目/全身症状(目のかゆみ・皮膚炎など)

カビの胞子は呼吸器だけでなく、皮膚や目などの粘膜にも影響を及ぼします。例えば、カビに過敏な体質の人は、室内にカビが発生しているだけで目のかゆみや充血、涙が止まらないといった「アレルギー性結膜炎」のような症状が出ることがあります。

皮膚に対しても同様で、湿気の多い場所で寝たり過ごしたりしていると、カビの影響で皮膚炎やかゆみが出ることがあります。特にアトピー性皮膚炎の人にとっては、カビは悪化因子の一つとされており、見えない場所にあるカビが原因で症状が慢性化しているケースもあります。

さらに、カビに長期間さらされることにより、倦怠感や頭痛、微熱、集中力の低下といった「全身症状」を訴える人もいます。これらの症状は一見してカビが原因とは思いにくいものですが、医師の診断を受けることでようやくカビが関係していると判明することもあるのです。

5. 具体的な対策:家庭でできるカビ対策と喉ケア

カビが引き起こす喉の違和感やアレルギー症状を防ぐためには、まずは「発生源を断つこと」が基本です。さらに、喉に優しい生活習慣を取り入れることで、カビの悪影響を受けにくい身体づくりも可能になります。ここでは、家庭で手軽にできるカビ対策と、喉のケア方法を具体的にご紹介します。

5-1. 室内環境改善(湿度管理・換気・空気清浄など)

カビを予防するために最も効果的なのは「湿度管理」です。先述のとおり、カビは湿度60%以上で繁殖しやすくなるため、室内の湿度は常に50%前後を保つことが理想的です。湿度計を設置し、必要に応じて除湿機やエアコンの除湿機能を使いましょう。

また、こまめな換気も重要です。特にトイレや浴室、キッチンなどの水回りは湿気がこもりやすいため、換気扇を回す・窓を開けるなどして、湿気を外に逃がすよう心がけましょう。さらに、24時間換気システムが設置されている住宅では、スイッチを常時ONにしておくことが推奨されます。

空気清浄機を活用するのも一つの手です。HEPAフィルターを搭載した空気清浄機は、カビの胞子を高確率で捕集することができるため、室内の空気環境の改善に役立ちます。ただし、フィルターは定期的に交換しなければ、かえってカビの温床になることがあるため注意が必要です。

5-2. 掃除・素材・空間の工夫(カビ取り方法/エアコン掃除/カーテン・布団のケアなど)

カビは「掃除が不十分な場所」に溜まりやすいため、日々の掃除習慣がカビ対策の基本となります。特にホコリはカビの栄養源になるため、床だけでなく、棚の上やエアコン周辺、窓枠などもしっかりと掃除しましょう。

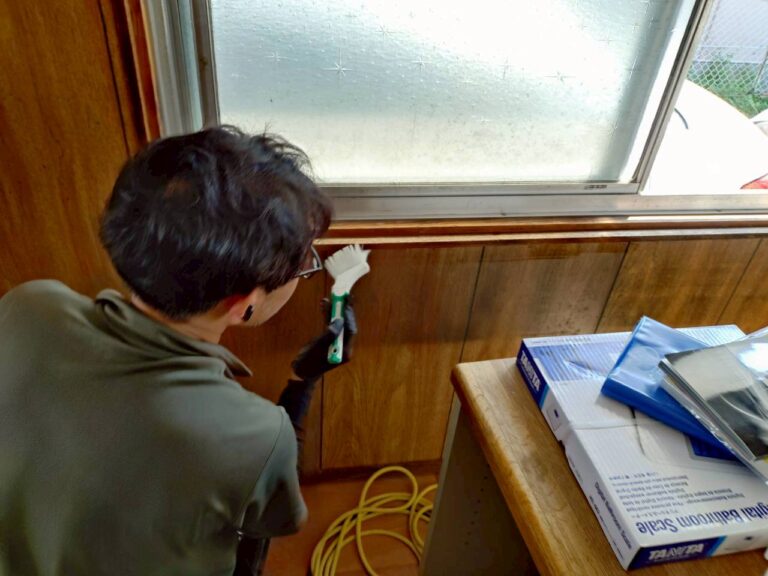

エアコンは、内部にカビが発生しやすい場所の一つです。フィルター掃除は月に1〜2回、冷暖房の切り替え時には内部洗浄や業者によるクリーニングを行うことが望ましいです。カビが発生したまま使用を続けると、送風とともに胞子が部屋中に拡散してしまいます。

また、カーテンや布団などの布製品もカビが付きやすいアイテムです。こまめに洗濯し、天日干しを行うことで、湿気を飛ばしつつカビの繁殖を防ぐことができます。ベッドの下やクローゼットの奥など、通気性が悪い場所には除湿剤やスノコを活用すると良いでしょう。

6. 専門家での検査・治療の選び方

自分でできる対策をしても改善しない、あるいは症状が深刻化してきた場合は、医療機関やカビの専門業者に相談することが重要です。ここでは、医療と専門業者の両面から、適切な選び方をご紹介します。

6-1. 医療機関でのアレルギー検査・呼吸器科受診のタイミング

喉の違和感やアレルギー症状が長期間続く場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。特に、アレルギー性鼻炎や喘息のような症状がある場合、耳鼻咽喉科やアレルギー科、呼吸器科などでの診察が適しています。

医療機関では、血液検査や皮膚反応検査によって、何にアレルギー反応を示しているのかを調べる「アレルゲン検査」を受けることができます。これによって、カビが原因なのか、他の物質なのかを明確にすることができ、治療方針も定まりやすくなります。

6-2. 専門業者によるカビ除去サービス選びのポイント

カビの発生が広範囲に及んでいる、あるいは自分では手が届かない場所にある場合には、カビ除去の専門業者に依頼するのが最も効果的です。業者選びのポイントとしては、使用する薬剤の安全性、作業の実績、再発防止処理の有無などを確認することが重要です。

人体やペットに安全な除カビ剤を使用しているか、壁材や木材を傷つけずに除去できる工法かどうかも注目すべき点です。また、単に除去するだけでなく、再発を防ぐための防カビ処理まで対応しているかも確認しておくと安心です。

7. 予防を続けるための習慣とチェックリスト

カビ対策は「一時的なもの」では意味がなく、日常的に習慣として取り入れていくことが重要です。ここでは、カビを寄せつけないための生活習慣と、自宅の状態を簡単に確認できるチェックポイントをご紹介します。

7-1. 日常でできるセルフチェック項目(湿度・におい・見た目など)

自宅で簡単にできるカビの予兆チェックには以下のようなものがあります。

-

湿度が60%以上になっていないか

-

カビ臭いにおいがしないか(押し入れ、浴室、玄関など)

-

壁紙や天井に黒ずみやシミが出ていないか

-

布団やカーテンに黒い点や粉状の汚れがないか

-

エアコンの風が臭くないか、咳が出やすくなっていないか

これらのチェックを習慣化することで、カビの早期発見が可能になり、健康被害を未然に防ぐことができます。

7-2. シーズンごとの対策(梅雨・秋の湿気・冬の結露対策など)

日本では、季節によってカビのリスクが異なります。特に注意すべきは「梅雨」「秋の長雨」「冬の結露」です。梅雨時は除湿機やエアコンの除湿機能を積極的に活用し、湿度管理を徹底しましょう。

秋は昼夜の寒暖差で湿気がこもりやすく、冬は窓ガラスに結露が発生しやすくなります。結露を放置すると窓枠やカーテンにカビが発生するため、こまめに拭き取り、断熱シートなどで対策することが効果的です。

カビ除去・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

カビによる喉の違和感やアレルギー症状、健康被害を根本から改善したい方は、専門家による確かなカビ対策が必要です。私たち「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」では、独自開発のMIST工法®を用いて、一般家庭から商業施設・医療機関・学校・公共施設に至るまで、あらゆる現場でカビの根絶と再発防止に取り組んでいます。

MIST工法は、カビの種類や発生状況、対象物の素材に応じて最適に調整された専用除カビ剤を使用し、こすったり削ったりすることなく、カビを根こそぎ分解・除去します。木材や壁紙、繊細な建材にも負担をかけず、人体に優しく安全性が高いのが特長です。除菌後には防カビ処理を施し、長期間にわたりカビの再発を防止します。

株式会社タイコウ建装だからこそできる「リフォーム×カビ除去」の一括対応

カビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋を運営する「株式会社タイコウ建装」は、カビ除去の専門性と建築リフォームの技術力を兼ね備えたプロフェッショナル集団です。私たちは「カビ除去」と「内装・住宅のリフォーム」を同時にワンストップで提供できる数少ない業者です。

カビは表面だけを除去しても、壁内や下地にまで根を張っていることが多く、再発リスクが非常に高いのが現実です。そのため、根本的に解決するためには、カビを除去した後に、必要に応じてクロス(壁紙)や床材の張り替え、防湿処理、断熱工事、空調設備の見直しといったリフォーム工事を合わせて行う必要があります。

タイコウ建装では、カビ被害を受けた住環境を根本から改善するために、現地調査の段階から「カビの根絶」と「住まいの再生」を見据えた包括的な提案を行います。リフォーム後の仕上がりも美しく、快適でカビの再発を防げる空間へと生まれ変わらせることができます。

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

当社のリフォーム事業は、住宅・マンションのリノベーションから、店舗・事務所の改装、さらには公共施設・医療施設の改修工事まで、幅広く対応しています。以下のような工事に対応可能です。

-

内装リフォーム(壁紙・床・天井の張り替え、塗装、間取り変更など)

-

水まわりリフォーム(浴室、キッチン、トイレ、洗面所の改修)

-

外壁・屋根リフォーム(塗装、防水工事、張り替えなど)

-

防音・断熱・防湿リフォーム(環境に配慮した機能性向上)

-

バリアフリー・高齢者対応改修(手すり設置、段差解消、滑り止め施工など)

-

店舗・事務所改装(ブランディングを意識した内外装のデザインと施工)

特に注力しているのが「健康住宅」の実現です。住まう人の健康を守るために、アレルギーやシックハウスの原因となる物質を排除し、自然素材や抗菌・防カビ建材を積極的に使用する提案を行っております。これは、カビ除去のノウハウを持つ当社だからこそできるアプローチです。

お客様のライフスタイルやご予算、建物の状況に応じて最適な施工プランをご提案し、見た目だけでなく、機能性・耐久性・安全性に優れた空間づくりをお約束いたします。