問題提起:住宅内の石膏ボード、小屋裏、断熱材、床下、換気扇…知らずに見落とした場所からの“隠れカビ”問題が、健康や家の寿命を脅かします。

記事を読んで分かること:それぞれの場所でなぜカビが発生するのか、交換・除去・設計の改善ポイントを具体的に解説します。

記事を読むメリット:専門家視点での予防策と正しいメンテナンス法が分かり、自宅で安心・快適な暮らし環境を長く維持できます。

1. 石膏ボードにおけるカビの発生原因とリスク

住宅内で多く使われる石膏ボードは、湿気を吸いやすい素材のため、カビが発生しやすい場所の一つです。壁や天井に使われることが多く、一見乾いているように見えても内部に湿気がこもってしまうと、気づかないうちにカビが広がってしまいます。ここでは、石膏ボードがなぜカビやすいのか、そしてそのカビが住環境に与える影響について詳しく解説していきます。

1-1. 石膏ボードがカビやすい理由

石膏ボードは紙と石膏でできており、その性質上湿気を含みやすい素材です。特に断熱性能が不十分な壁面や、結露が起こりやすい場所に設置された石膏ボードは湿度の影響を受けやすく、表面にカビが現れやすくなります。さらに、壁内部にある場合は空気の流れが乏しく乾燥しづらいため、カビが根を張って繁殖するのに最適な環境となってしまうのです。加えて、新築やリフォーム直後など、まだ建物全体が乾ききっていない時期もカビが発生しやすいタイミングです。

1-2. 構造的・健康リスクと注意すべき症状

石膏ボード内部にカビが発生すると、その部分から胞子が放出され、空気中に浮遊することになります。これはアレルギーや喘息、皮膚疾患といった健康被害の原因となり得ます。また、見た目には分かりづらい位置にあるため、発見が遅れやすいのも特徴です。黒っぽい斑点や異臭がするようになった場合は内部でカビが繁殖している可能性が高く、早急な対応が必要です。放置しておくと石膏ボードの劣化が進み、構造そのものに悪影響を及ぼすリスクもあります。

2. 石膏ボードのカビ取りと自力除去の方法

カビを発見した際、すぐに専門業者に依頼するかどうか悩む方も多いかもしれません。軽度なカビであれば、自力での除去も可能です。ただし、カビの範囲や深さによっては、専門知識がなければ逆効果になることもあります。ここでは家庭でできる除去方法と、プロに任せるべき境界線を説明します。

2-1. 家庭でできるカビ除去の手順(漂白剤・重曹・酢)

軽度なカビであれば、市販の漂白剤や重曹、酢を使用した方法で対応が可能です。漂白剤は強力な殺菌作用がありますが、石膏ボードの素材を傷めないよう注意が必要です。使い方としては、まずカビ部分に漂白剤を薄めた水をスプレーし、布で拭き取ります。重曹や酢は自然素材で安全性が高いため、小さなお子さんがいる家庭でも使用しやすいです。重曹を水に溶かしたスプレーをかけて数分置いた後に拭き取る方法や、酢を直接スプレーして乾いた布で除去する方法があります。

2-2. セルフ除去と業者依頼の境界ライン

カビが広範囲に広がっている場合や、石膏ボードの内部にまで根が達している場合は、表面を掃除するだけでは不十分です。再発を防ぐためには、カビの根を完全に取り除く必要があります。特に黒カビのような強い種類や、湿度が高い環境下で継続的に発生している場合は、迷わず専門業者に相談することが大切です。業者による除去は、専用の薬剤と処理技術によって素材を傷めずにカビを根絶することができ、長期的な安心につながります。

3. 小屋裏・天井裏の換気不良とカビ被害

小屋裏や天井裏といった見えにくい場所は、実はカビ被害が起きやすい要注意エリアです。普段の生活では確認しにくいため、気づいたときには広範囲に被害が広がっていることも少なくありません。特に換気が不十分な場合、湿気がこもりやすく、カビの温床となるのです。ここでは、小屋裏・天井裏における換気不良の問題とそのカビ被害について掘り下げていきます。

3-1. 高気密住宅における湿気の逃げ場不足

近年の住宅は高気密・高断熱が主流となっていますが、その構造がかえって湿気の逃げ場を奪ってしまうことがあります。特に小屋裏は熱がこもりやすく、結露が発生しやすい場所でもあります。このような場所で換気が不十分だと、空気が滞留して水分が溜まり、天井の木材や断熱材、構造材にカビが繁殖してしまいます。気密性が高い家ほど、計画的な換気が非常に重要となるのです。

3-2. 妻換気・棟換気など換気方式のポイント

小屋裏の換気を確保するためには、適切な換気方式を採用する必要があります。妻換気は、建物の両端(妻側)に換気口を設ける方法で、比較的シンプルで施工しやすいですが、風通しが悪いと効果が薄くなります。一方、棟換気は屋根の頂上に設置する方式で、上昇気流を利用して効率よく熱と湿気を排出できます。その他にも、軒換気や換気ファンを併用することで、湿度をコントロールしやすくなり、小屋裏のカビ被害を防ぐことができます。

4. 断熱材内部・小屋裏・床下に潜むカビのメカニズム

カビが目に見えない場所に発生していると、被害の発見が遅れがちになります。断熱材の内部や小屋裏、床下などはその代表的な例です。こうした場所でカビが発生する原因を知ることで、未然に防ぐ対策が立てやすくなります。

4-1. 断熱材・床下における湿気とカビ発生要因

断熱材は、家の温度を一定に保つために欠かせない素材ですが、湿気を逃がしづらい特性があります。特に湿気が入り込んでしまうと、内部にこもりやすくなり、断熱材自体がカビの温床となることがあります。さらに、断熱材の種類によっては通気性が極端に低く、カビが発生しやすい環境を作ってしまうこともあります。床下においては、地面からの湿気が上昇し、断熱材や木材に付着してカビの原因になります。

4-2. 断熱材の相性や通気対策の重要性

断熱材にはグラスウール、ロックウール、ウレタンフォームなどさまざまな種類がありますが、それぞれ通気性や防水性に違いがあります。通気性のない素材を密閉状態で使用すると、内部に水分がたまりカビの原因になります。そのため、通気層の確保や透湿防水シートの使用など、断熱材と構造の相性を考えた設計が求められます。また、点検口を設けて定期的に内部の状態を確認することもカビ予防に有効です。

5. 床下換気と基礎断熱環境における対策

住宅の床下は通気性が確保されにくく、常に湿度が高い状態になりやすいため、カビが繁殖しやすい空間です。特に基礎断熱を採用している住宅では、外気と遮断されることにより、湿気の逃げ道がなくなってしまうことがあります。床下換気をいかに行うかが、カビ対策の重要なカギとなります。

5-1. 基礎断熱と湿気閉じ込めの構造的課題

基礎断熱はエネルギー効率に優れた工法で、室内温度を一定に保つ効果がありますが、床下空間が密閉状態になることで湿度がこもり、カビが発生しやすくなります。さらに、断熱材自体が水分を含んでしまうと、カビだけでなくシロアリの被害にもつながる可能性があります。こうしたリスクを避けるには、断熱と通気のバランスが重要です。

5-2. 第3種機械換気や定期換気の具体策

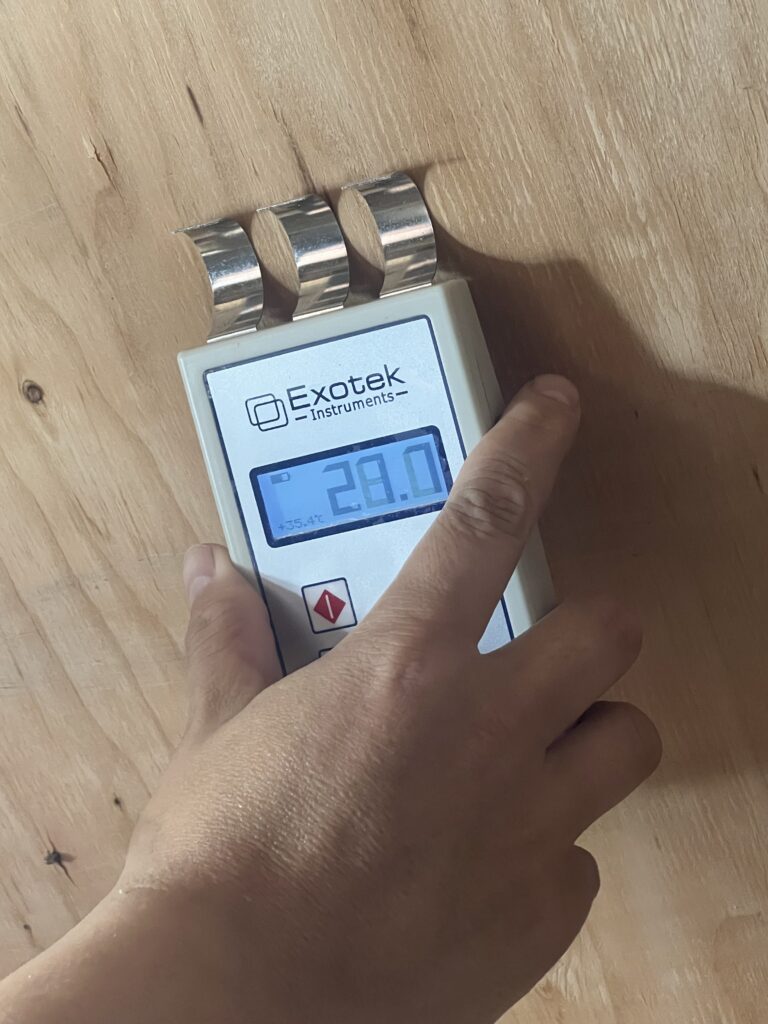

床下の換気には自然換気と機械換気がありますが、基礎断熱住宅では機械換気の導入が効果的です。特に第3種換気(排気ファンを使って強制的に排気)を床下に設置することで、内部の湿気を外に排出しやすくなります。加えて、定期的な床下点検と湿度管理も重要です。温湿度センサーを設置することで、湿度が上昇した際に換気装置を作動させる仕組みを整えると、カビの発生を未然に防ぐことが可能になります。

6. 換気口・換気経路のミスが招くカビ拡散

換気はカビ対策の基本中の基本ですが、その換気設計にミスがあると、かえってカビを室内に広げてしまう原因にもなります。特に換気口の位置や換気経路の設計ミスは、湿気の停滞やカビ胞子の循環を引き起こすことがあるため、慎重な設計とメンテナンスが必要です。

6-1. 不適切な換気経路設計の何が悪い?

例えば、給気口と排気口の位置が近すぎると、空気が短い経路で循環するだけで、部屋全体の換気が行き渡りません。このような「ショートサーキット」と呼ばれる現象が起きると、湿気が滞留し、特定の場所にカビが集中して発生します。また、換気口の周囲に家具が密着していたり、カーテンで覆われていたりすることも、空気の流れを妨げる原因となります。

さらに、断熱材の施工時にダクトの配管が不適切だったり、経路が曲がりすぎていたりすると、空気の流れが阻害され、換気効率が著しく低下します。これらのミスは、見た目では分かりにくいため、設計段階から専門家と連携して確認することが重要です。

6-2. ミスを防ぐ設計・施工ポイント

換気設計で失敗しないためには、まず各部屋に均等に空気が流れる経路を確保することが第一です。特に湿気の多い水回り(浴室・トイレ・キッチン)は、必ず外部排気が行われるような設計とし、給気と排気のバランスを取る必要があります。

また、機械換気を採用している場合は、定期的なダクトの清掃やファンの動作確認も欠かせません。ダクト内にホコリやカビが溜まってしまうと、換気効率が落ちるだけでなく、カビ胞子を家中に拡散させるリスクがあります。こうした問題を未然に防ぐためにも、点検と清掃を習慣づけましょう。

7. 換気扇フィルターのカビ詰まりによる弊害

換気扇のフィルターは、ホコリや油分などを捕らえて換気の質を保つ役割がありますが、清掃を怠ると逆にカビの温床となってしまいます。特に長期間使用されたフィルターは湿気を含みやすく、カビの繁殖に最適な環境を作ってしまうのです。

7-1. フィルターにカビが詰まる原因

換気扇フィルターがカビで詰まる主な原因は、「湿気+ホコリ+通気不足」という3つの条件が揃うことです。特にキッチンや浴室の換気扇は、油分や石鹸カスが付着しやすいため、放置しているとそれらがカビの栄養源になります。また、梅雨時期や冬場の結露が多い季節は、フィルターが湿気を吸収しやすくなり、内部でカビが繁殖しやすい状態になります。

定期的に掃除をしていないと、フィルターの通気性が落ち、換気効率が悪くなります。その結果、湿気が部屋にこもりやすくなり、他の場所にもカビが発生するという悪循環に陥るのです。

7-2. メンテナンス習慣と効果的なお手入れ法

フィルターのメンテナンスは、カビ予防の第一歩です。一般的な家庭用換気扇フィルターは、月に1〜2回程度の掃除を推奨されています。掃除の方法としては、中性洗剤を溶かしたぬるま湯にしばらく浸け置きし、ブラシでやさしくこすり洗いをするのが効果的です。十分に乾燥させてから再装着することも忘れてはいけません。

また、フィルター自体が古くなっている場合は、交換を検討するのも重要です。素材が劣化していると、清掃しても通気性が戻らず、カビの温床となる可能性があるからです。最近では防カビ加工が施されたフィルターも販売されているため、予防を重視する家庭にはおすすめです。

8. 予防重視!防カビ塗料・コーティングと環境管理

カビを「除去する」よりも「発生させない」ことが、快適な住まいを保つ鍵になります。そのためには、建材への防カビ処理と、室内の湿度コントロールの両面からの対策が必要です。防カビ塗料や防カビコーティングは、近年非常に注目されています。

8-1. 防カビ塗料・コーティング剤の選び方

防カビ塗料には、水性タイプと油性タイプがあり、用途や塗布場所によって選ぶべき種類が異なります。水性塗料はニオイが少なく扱いやすい反面、耐水性がやや劣るため、室内の壁や天井に向いています。一方、油性塗料は強力な防水・防カビ性能があり、浴室や外壁などに適しています。

さらに、防カビコーティング剤は、透明で目立たないタイプが多く、仕上げの美観を損なわずに施工できる点が魅力です。近年では、施工後5年以上の効果が持続する高性能タイプも登場しており、定期的な塗り替えの手間が省ける商品も増えています。

8-2. 湿度管理・除湿機・24時間換気との併用戦略

塗料やコーティングだけでは、完全なカビ対策とは言えません。併せて湿度の管理が非常に重要になります。理想的な室内湿度は40〜60%とされており、湿度がそれ以上になるとカビが繁殖しやすくなります。特に梅雨や冬の結露が多い季節は注意が必要です。

除湿機の使用は即効性があり、短時間で湿度を下げられます。また、近年の住宅では24時間換気システムが標準装備となっていますが、フィルターの清掃を怠ると効果が薄れてしまうため、定期的な点検が必須です。これらの設備と防カビ施工を組み合わせることで、カビのない快適な室内環境を実現できます。

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

住宅内のカビ対策において、最も重要なのは「根本からの除去」と「再発防止」です。私たち株式会社タイコウ建装が運営するカビバスターズ大阪、そしてカビ取リフォーム東京・名古屋では、カビ問題を根こそぎ解決し、安心の住環境をご提供しています。

当社が採用しているのは、素材を傷めずにカビを完全に除去するMIST工法®。こすったり削ったりせずに、独自開発の専用剤と洗浄技術で深部まで浸透したカビを安全・確実に分解・死滅させます。木材やクロス、石膏ボードなどデリケートな素材にも対応でき、人体やペットにも優しい専用剤を使用しているため、保育園・病院・高齢者施設でも安心して施工可能です。

さらに私たちは「除去」だけで終わりません。MIST防カビ処理によって、カビの再発を長期的に防ぎます。防カビ処理には即効性・持続性・安全性を兼ね備えたコーティング剤を使用し、カビ胞子の定着・増殖を根本から防止します。

株式会社タイコウ建装ならリフォームとカビ除去が一括対応可能

一般的に、カビ除去とリフォームは別業者に依頼するのが一般的です。しかし、当社株式会社タイコウ建装では、「カビ除去+リフォーム」のワンストップ対応が可能です。たとえば石膏ボードや天井材を除去した後の復旧工事、クロスやフローリングの貼り替えなど、カビ除去後に必要となる内装リフォームも一貫して対応します。

これにより、複数の業者に依頼する手間や調整時間を省け、コスト削減にもつながります。カビによって傷んだ建材を交換するだけでなく、換気設計や断熱材の見直しといった再発防止を前提としたリフォームを行うため、「本質的な改善」が実現できます。

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

カビ除去の専門性だけでなく、総合リフォーム会社としての実績も豊富なのが当社の強みです。大阪・東京・名古屋を中心に、戸建住宅・マンション・商業施設・医療福祉施設など、多様な建物に対応しています。

内装リフォームでは、壁紙や床材の張り替えはもちろん、間取り変更、水回りの改修、バリアフリー対応、耐震補強など幅広い工事に対応可能です。断熱改修や換気設計など、カビの発生しにくい構造を取り入れたリフォーム提案にも力を入れています。

また、当社では施工後のアフターフォロー体制も整っており、住まいに関するお悩みを長期的にサポート。お客様のライフスタイルや家族構成に合わせた最適なリフォームをご提案し、「住まいを守るプロ」として地域の皆さまに信頼されています。

カビの再発でお悩みの方や、リフォームと一緒に住環境の根本改善を図りたい方は、ぜひカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋、そして株式会社タイコウ建装にご相談ください。カビ対策とリフォームの両面から、快適で安心できる住まいづくりを全力でサポートいたします。