問題提起

公社や要人宿舎で「なんだかカビ臭い…」、そんな違和感を抱いたことはありませんか。見た目には問題がなくても、その奥には健康リスクや建物へのダメージが進んでいるかもしれません。

記事を読んで分かること

本記事では、要人宿舎に発生しやすいカビの原因や健康・構造への影響をわかりやすく解説し、自分でできる予防法や専門業者による安心できる除去・再発防止の方法を紹介します。

記事を読むメリット

この記事を読めば、カビ臭のサインを見逃すことなく、健康や建物を守る具体的な対策がわかります。安全で快適な居住環境を取り戻すための知識と行動の第一歩になります。

1. 公社・要人宿舎とは?カビ被害が深刻な背景を解説

公社や要人宿舎とは、国家や地方自治体が管理・運営する、政府関係者や特定公務員などのために用意された住宅施設です。これらの建物は、セキュリティの高さや静穏性、一定の快適性を備えることが求められるため、密閉性の高い構造や高級素材が多く使用されています。しかし、こうした特性こそが、カビ被害の温床となってしまう要因でもあるのです。

特に日本の気候は湿度が高く、梅雨時期や夏場を中心にカビが発生しやすい環境が整っています。外からの空気の流入を防ぎ、断熱性能を高めた構造は、換気不足を招き、室内の湿気がこもりやすくなります。そのため、カビが繁殖しやすい空間が無意識のうちに形成されてしまっているのです。

1-1. 高級素材や密閉構造がカビを招く仕組み

要人宿舎や公社の住宅に使われている建材には、天然木材や漆喰、珪藻土などの「呼吸する素材」が好んで採用されます。これらの素材は、高級感や自然な調湿効果が期待される一方で、水分を吸収しやすいという特性を持っています。つまり、外気との換気が不十分な状態では、素材自体が湿気を含み、カビの栄養源になってしまうのです。

また、これらの建材の内部は肉眼では見えないレベルで空洞や隙間があり、一度湿気や水分が入り込むと、乾燥しにくくなります。その状態で室温が20〜30度に保たれていると、カビ菌が活性化し、短期間で広範囲にわたって繁殖する危険があります。

さらに、セキュリティ上の観点から窓の開閉が制限されている施設では、自然換気がほとんど行われません。冷暖房を中心とした空調管理だけでは空気の流れが不十分で、空気中の湿気を逃すことができず、結露やカビの原因になります。

1-2. 定期入居替えによる衛生管理の課題

要人宿舎や公社住宅では、利用者の転勤や任期に伴い、数年ごとに入居者が変わることが一般的です。そのため、施設管理側も原状回復工事や清掃を行いますが、表面上の美装にとどまり、目に見えない内部のカビや湿気の問題には対応が不十分なことが少なくありません。

特に収納内部や壁裏、天井裏などの「非可視エリア」はカビの温床となりやすく、これが次の入居者の健康被害へとつながる可能性があります。定期的に人が出入りする一方で、構造的な通気性や湿度管理の改善がなされていない場合、再発を繰り返しやすくなるのです。

また、前入居者が喫煙者だった場合やペットを飼っていた場合などは、空気中の臭い成分と湿気が結びつき、カビ臭の原因にもなり得ます。これらは通常の清掃では完全に除去できないため、専門的な対応が求められます。

2. カビ臭のサイン:健康と精神に与える影響とは?

「なんだか部屋がカビ臭い」と感じた時点で、室内には目に見えないカビの胞子が飛散している可能性があります。カビ臭は単なる不快な臭いにとどまらず、私たちの身体や心に深刻な悪影響を及ぼすことがあります。特に、長期間そのような環境に身を置いた場合、慢性的な健康被害につながる恐れがあるのです。

さらに、日々の生活空間が不快な臭いで満たされていることは、精神的にも大きなストレスになります。寝ても疲れが取れない、集中力が続かないなど、見えない形で生活の質(QOL)を著しく下げてしまうのです。

2-1. カビ臭がもたらすアレルギー・呼吸器リスク

カビが繁殖すると、その胞子が空気中に浮遊し、私たちが呼吸するたびに体内に取り込まれる可能性があります。これにより、以下のような症状が発生することがあります:

-

鼻炎や咳、くしゃみなどのアレルギー反応

-

喘息の悪化や発症リスク

-

喉の違和感、声のかすれ

-

皮膚炎や湿疹

これらの症状は、特に免疫力の弱い高齢者や小さなお子様に顕著に現れる傾向があります。体調不良の原因が明確でないまま過ごしてしまうと、カビとの因果関係に気付くまでに時間がかかり、対応が遅れる恐れがあります。

また、最近では「シックハウス症候群」の一因としてカビが注目されており、住宅内の空気質の重要性が再認識されています。カビの臭い=警告サインと捉え、早めの対策を講じることが求められます。

2-2. 嗅覚を通じたストレスと精神的負担

人間の嗅覚は感情や記憶と深く結びついており、悪臭や不快なにおいは、それだけで精神的な不快感やストレス反応を引き起こします。実際、カビ臭のする環境で長期間過ごしていると、以下のような心理的影響が報告されています:

-

睡眠障害(寝付きが悪い、中途覚醒)

-

集中力の低下

-

気分の落ち込み、イライラ感

-

慢性的な倦怠感

とくに要人宿舎では、利用者が高いパフォーマンスを求められる環境にあることが多く、このような精神的な負荷は業務や生活に大きく影響を与える可能性があります。日々のちょっとした違和感を軽視せず、心と体の健康を守るためにも、カビ臭は早期に解消すべき問題です。

3. 建物への影響:知られざる構造被害リスク

カビは単に表面上に生えるだけではなく、建物の構造そのものに悪影響を及ぼします。特に、見えない場所で進行するカビの被害は、建材の劣化や強度の低下、さらには建物の資産価値の低下を招く重大な要因となります。

カビ被害は進行すると修繕費用が高額になり、建物全体の寿命を縮めることにもつながりかねません。適切な時期に気付き、正しい対策を講じることが非常に重要です。

3-1. 木材や断熱材への浸食・劣化

日本の住宅に多く使われている木材は、湿気を含むことで腐食しやすく、カビにとっては栄養源となる最適な素材です。とくに構造材として使用されている梁や柱、床下などにカビが繁殖すると、以下のようなリスクが発生します:

-

木材の強度が低下し、耐震性に影響

-

内部に白アリが発生しやすくなる

-

下地からの異臭の発生

また、断熱材にカビが発生すると、保温性能が著しく低下し、冷暖房効率が悪くなるため、光熱費の増加や室内温度の不快感にもつながります。断熱材は壁や天井の内部に封じ込められているため、被害が発覚するまで時間がかかり、気付いたときには大規模な解体修繕が必要になるケースもあります。

3-2. 目に見えない場所で進行する被害の実態

カビは湿気さえあれば光を必要とせずに増殖するため、収納の奥や壁裏、配管まわりなどの目に見えない場所で静かに進行します。実際、以下のような場所はカビの温床になりやすいです:

-

クローゼットの裏側や天井部分

-

エアコンや換気扇の内部

-

洗面所やトイレのタンク裏

-

冷蔵庫や洗濯機の背面

これらの場所は日常的に目が届かず、また掃除もしにくいため、長期間にわたってカビが放置されることが多いのです。気付かないうちに被害が拡大し、建材交換や内部構造の取り替えといった高額な工事が必要になることも珍しくありません。

4. 日常的にできる予防策:すぐにできる対処法

カビ被害は放置すると建物や健康に深刻な影響を与えますが、実は日常のちょっとした心がけでカビの発生を未然に防ぐことができます。特に要人宿舎や公社住宅のような高気密・高断熱の構造では、室内環境の管理が何よりも重要です。ここでは、専門家でなくてもすぐに実践できるカビ対策を紹介します。

「換気」「湿度管理」「清掃」の三本柱を意識することで、カビの発生リスクは大幅に低下します。多忙な方でも取り入れやすい工夫を取り入れることで、快適な空間を維持しましょう。

4-1. 換気と湿度管理のポイント

もっとも基本でありながら、意外と見落とされがちなのが「換気」と「湿度管理」です。要人宿舎のようなセキュリティ重視の建物では、窓の開閉が制限されていることも多いため、以下のような方法で空気の流れを作る工夫が必要です。

まず、換気扇は「使用時のみON」ではなく、1日1回は最低30分以上連続稼働させることが重要です。トイレ、浴室、キッチンなど水まわりの換気扇は特に重点的に使いましょう。また、浴室を使用したあとはドアを開けておき、家全体の湿気を逃がす通路を作ることも効果的です。

次に、室内の湿度は50%以下に保つことが理想です。湿度計付きのデジタル温湿度計を活用し、数値で管理するのがポイント。湿度が高いと感じたら、除湿機やエアコンの除湿機能を積極的に活用しましょう。観葉植物の数や加湿器の設定にも注意が必要です。

さらに、収納内にも空気の流れを作るために、クローゼットや押し入れの扉は1日数十分開放し、除湿剤を設置すると効果的です。

4-2. 臭いを感じたらすぐ実施すべき対応

室内にカビ臭を感じたら、それはすでにカビが繁殖し始めているサインかもしれません。特に以下のような症状を確認したら、早急な対応が必要です。

-

クローゼットを開けた瞬間にこもった臭いがする

-

壁紙や天井に薄い黒ずみが見える

-

エアコンからカビ臭がする

-

床や家具の裏に湿気を感じる

このような状況に気づいた場合、まず最初にするべきことは、原因となる場所の特定です。臭いの元がどこから来ているのかを探し、カビの発生源を見つけましょう。

次に、該当箇所を中性洗剤やアルコールで拭き取り、軽度であれば市販のカビ取り剤を使用しても構いませんが、塩素系薬剤を使う場合は換気と防護を徹底する必要があります。

また、再発を防ぐためには、「臭いを取る」だけでは不十分です。原因である湿気や換気不足を改善しない限り、再びカビは発生します。空気清浄機や除湿器などを併用し、継続的な対策を行うことが重要です。

5. プロによる除去と対策:安全で効果的な方法

自分でできる予防策や初期対応をしても、カビの臭いや汚れが改善しない、もしくは被害が広範囲に及んでいる場合は、早急にプロの業者に依頼することが推奨されます。専門業者によるカビ除去は、単なる「表面的な掃除」ではなく、科学的根拠と安全性に基づいた徹底処理が行われます。

さらに、再発防止のための「防カビ処理」も含めて行うことで、長期的な快適さと安全を維持できます。ここでは、プロによる除去・予防のメリットについて詳しく解説します。

5-1. 専門業者による科学的検査と除去の優位性

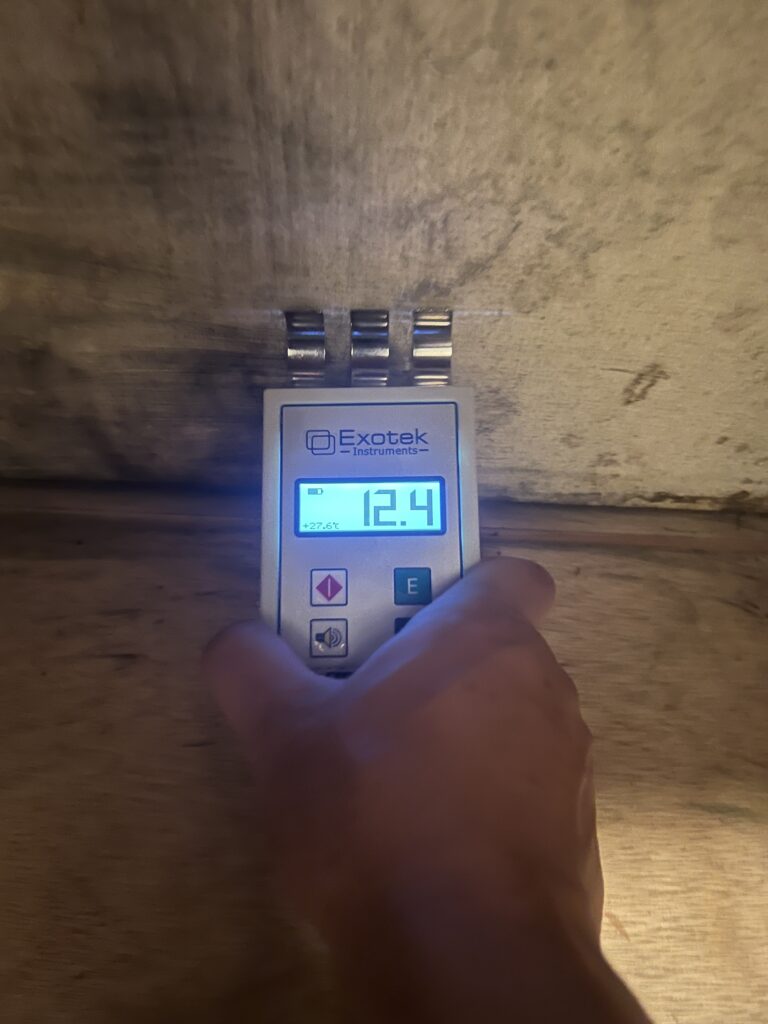

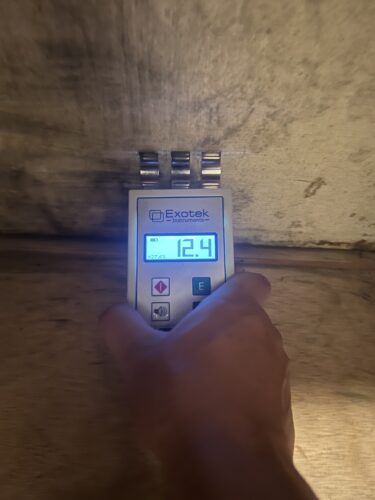

専門業者は、まずカビの発生箇所や範囲を可視化ツールや機器を用いて調査します。肉眼で確認できる範囲だけでなく、壁の裏や床下、天井裏などに隠れたカビまで検出することができます。

検出後は、素材に適した専用剤を使ってカビを死滅させ、分解除去を行います。特に木材や石膏ボードなどのデリケートな素材には、こすったり削ったりしない方法が採用されるため、建材を傷めず安全です。

また、作業後には空気中の浮遊カビや胞子の除菌・清掃も徹底的に行われるため、臭いの根源も完全に除去されます。業者によっては、作業後の測定によるカビ濃度の比較結果を提示してくれるところもあり、安心して依頼できる体制が整っています。

5-2. 再発防止を見据えた工法と素材にやさしい剤の選び方

プロの除カビ業者が注目しているのが、**素材を傷めずにカビを根こそぎ除去できる「MIST工法®」**のような独自技術です。この工法では、除去剤のpHを素材に合わせて調整することで、木材や石膏ボード、漆喰といったデリケートな素材にも対応可能です。

さらに、除去後には防カビ処理として、抗菌剤・防カビ剤を空間全体に噴霧することで、カビが再び発生しにくい環境を長期間維持できます。この処理は、単なる表面コーティングではなく、空間中に浮遊するカビの胞子までも不活化する作用を持っており、高い持続性が期待できます。

人体や環境にも配慮された専用剤が使われるため、小さな子どもや高齢者が生活する空間でも安全に施工可能で、公共施設や医療施設でも導入が進んでいます。

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

高気密・高断熱の公社住宅や要人宿舎では、見えないカビ被害が静かに進行していることがあります。健康や建物への深刻な影響があるカビ問題に、専門知識と技術で立ち向かうのが、カビバスターズ大阪とカビ取リフォーム東京・名古屋です。

私たちは、株式会社タイコウ建装が運営するカビ除去専門サービスとして、関西・関東・中部の各地で数多くの実績を誇ります。当社では、単なる表面的な清掃ではなく、素材や状況に応じて調整した**独自開発のMIST工法®**により、素材を傷つけず、根本からカビを除去します。しかもこの工法は、人体や環境にもやさしく、老人ホームや保育施設でも安心してご利用いただけるのが大きな特長です。

カビ除去とリフォームを“一括で”対応可能

当社の強みは、カビ除去だけで終わらず、必要に応じてリフォームまでワンストップで対応できる点です。多くの除カビ専門業者はカビを除去するのみで、壁紙や床材の補修などは別のリフォーム業者へ依頼が必要となるケースが一般的です。しかし、株式会社タイコウ建装では、カビ被害後の内装回復・機能向上・デザイン性の高い空間づくりまで一貫して対応できる体制を整えております。

カビで傷んだ壁や天井、床材の張り替え、断熱性能の改善、さらには水まわりや間取りの見直しなど、被害の「修復」と「再発防止」を同時に実現。これにより、お客様の時間やコストの無駄を最小限に抑え、トータルでの住環境改善が可能となります。

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

株式会社タイコウ建装は、関西・中部・関東の各エリアで地域密着型のリフォーム事業を展開しており、住宅・店舗・オフィスなど、あらゆる空間に対応可能です。以下のようなリフォームサービスを提供しております:

-

水まわりリフォーム(キッチン・浴室・トイレ・洗面所などの機能改善やデザイン変更)

-

内装リフォーム(壁紙クロス・床材の張り替え、照明計画、収納改修など)

-

外壁・屋根リフォーム(外壁塗装、遮熱・断熱性能向上、雨漏り対策)

-

バリアフリー対応(手すりの設置、段差解消、滑り止め加工など)

-

省エネ・断熱改修(窓の断熱化、床下断熱材の導入、空調設備の見直し)

特に、カビ被害を受けた住まいや施設においては、カビの再発を防ぐ「素材選定」や「換気動線の見直し」まで提案できるのが当社の強みです。建築の専門家とカビの専門家がチームを組み、お客様の暮らしを守るための最適な提案を行います。

カビの不安を根本から解消し、安心して過ごせる空間を取り戻すために——。

カビ臭い、カビが見える、カビによる健康被害が心配といったお悩みがある方は、ぜひカビバスターズ大阪、またはカビ取リフォーム東京・名古屋へお気軽にご相談ください。