問題提起

知らぬ間に配管の結露や地下室に広がるカビが、あなたの健康や大切な住まいをむしばんでいるかもしれません。気づいたときには被害が深刻化していることもあります。

記事を読んで分かること

配管周囲の結露によるカビがどのように健康被害を引き起こすのか、また地下室の白カビが建物に与えるダメージやその対処法までを具体的に知ることができます。

記事を読むメリット

本記事を読むことで、カビによるアレルギーや建材劣化のリスクを事前に防ぎ、安全な住環境を維持するための具体的な予防・除去対策をしっかりと理解できます。

カビは単なる汚れではなく、人体に深刻な悪影響を及ぼす微生物です。空気中に漂うカビの胞子を吸い込むことで、アレルギー反応や喘息などの健康被害が引き起こされることがあります。特に結露の多い配管まわりなどに発生したカビは、見落とされやすく、長期間放置されがちです。しかしその存在が、家族の健康を密かに蝕んでいるかもしれません。 カビは増殖する過程で「胞子」と呼ばれる微細な粒子を空気中に放出します。これらの胞子は非常に小さく、目には見えませんが、呼吸によって容易に体内に取り込まれてしまいます。特に配管周辺で発生するカビは、目につきにくい場所に繁殖しているため、気付かないうちに空気中の胞子濃度が高まり、常に吸い込んでいる状態が続くのです。 こうした環境下では、まずのどの違和感や咳などの軽い症状が現れ、その後に鼻水や鼻づまり、目のかゆみといったアレルギー症状へと進行するケースも少なくありません。さらに症状が進行すると、気管支喘息や過敏性肺炎など、深刻な呼吸器疾患へ発展することもあります。 また、カビの胞子は家じゅうに拡散しやすく、カーテンやソファ、寝具などにも付着し、家全体を汚染してしまいます。これにより、家族全員が長期的にカビの影響を受けることになり、健康を維持するうえで大きなリスクとなるのです。 カビの胞子が原因となるアレルギー症状は、花粉症とよく似た反応を引き起こします。くしゃみや鼻水、鼻づまり、喉の痛みなどが代表的な症状ですが、一般的な花粉症と異なり、カビによるアレルギーは季節に関係なく発生します。つまり、年間を通して常にアレルギーに悩まされることになるのです。 特に注意が必要なのは、既に喘息の既往歴がある方や、小児・高齢者など呼吸器系が弱い方です。カビの胞子を吸い込むことで、気道の炎症が悪化し、喘息発作を引き起こすリスクが高まります。また、カビに含まれる毒素「マイコトキシン」は、免疫力の低い人々にとって命に関わる影響を及ぼすこともあるため、放置するのは非常に危険です。 このように、カビは単なる見た目の問題ではなく、日常生活や健康に深く関わる重大なリスクなのです。定期的な点検と早めの対策が不可欠です。 カビが配管周囲に集中して発生するのには、はっきりとした理由があります。その主な原因は「結露」です。特に気温差のある場所や湿度の高い環境では、配管の表面温度が下がり、空気中の水分が水滴として凝縮される現象が起こります。これが結露であり、カビにとって最適な発生環境を作り出します。 結露とは、空気中に含まれる水分が冷たい表面に触れることで水滴になる現象です。配管のまわりでは、特に冷水を通す管が冷却されやすいため、周囲の空気が冷やされて水滴となり、結露が生じます。この水分が配管表面や壁、床にとどまり続けることで、湿った環境が維持され、カビの繁殖を助けてしまうのです。 さらに、配管周囲は家具や壁の裏など目につきにくい場所にあるため、湿気がこもりやすく、カビの発見が遅れることが多いのです。気づいたときには、カビが壁内部にまで根を張っていることも少なくありません。このような状態では、表面的な掃除では不十分であり、根本的な対処が必要になります。 結露の発生には配管の材質も大きく関係しています。たとえば金属製の配管は熱伝導率が高く、周囲の気温に影響されやすいため、結露が発生しやすい傾向があります。また、断熱材が不十分であったり、老朽化して機能を果たしていない場合、配管の表面温度が外気によって下がり、水分が付きやすくなります。 さらに、断熱不足は建物全体の省エネ性能にも関わる問題であり、冷暖房の効率低下や電気代の増加にもつながります。このように、断熱の見直しはカビ予防だけでなく、快適な住環境の維持にも直結しているのです。

カビの存在に気づきながらも「少しくらいなら大丈夫」と放置してしまうケースは非常に多く見られます。しかし、カビを長期間放置することは、目に見えない形で健康に大きなダメージを与える原因となります。特に結露が発生しやすい配管周辺のカビは、繁殖スピードも速く、空気中への胞子の放出量も増加しやすい環境にあります。 カビによる健康被害の中でも、最も深刻な影響を受けやすいのが乳幼児や高齢者です。子どもは免疫力がまだ十分に発達しておらず、カビ胞子による影響を受けやすい体質です。そのため、咳が止まらない、アレルギーが悪化する、体調を崩しやすくなるなど、日常生活にも支障をきたすことがあります。 また、高齢者も同様に、加齢により免疫機能が低下しているため、慢性的な咳や痰、倦怠感、息切れといった症状が現れやすくなります。カビによる健康リスクは、年齢によって大きく左右されるため、家庭内に該当する方がいる場合には、特に注意が必要です。 カビが健康に悪影響を与えるのは、単にアレルギー反応を引き起こすだけではありません。特定のカビは「マイコトキシン」と呼ばれる有毒な物質を放出し、この毒素が体内に蓄積されることで、神経系や消化器系、さらには内臓機能にまで障害をもたらす可能性があります。 たとえば、慢性的な疲労感や集中力の低下、頭痛、めまい、吐き気などは、マイコトキシンによる影響であることも考えられます。これらの症状は、一般的な風邪やストレスと見分けがつきにくいため、カビとの関連性が見逃されがちです。しかし、カビ環境から離れると症状が改善することが多いため、見えないカビ毒が原因であることも十分にあり得ます。 地下室や半地下の空間は、カビが発生しやすい環境の代表格です。特に白カビは、天井や壁、床に薄く広がるため、一見すると「ほこりかな?」と見過ごされがちです。しかし、この白カビは建物の構造材に深く根を張り、劣化を進行させる恐れがあります。 白カビは木材や石膏ボードなど、住宅で使われる建材に含まれる有機物を栄養源として増殖します。初期段階では表面にうっすらとした白い斑点が見られる程度ですが、放置すると内部にまで菌糸が侵入し、素材そのものの強度を著しく低下させます。 木材に白カビが定着すると、繊維がボロボロになり、わずかな力でも割れやすくなります。また、壁紙の下や床材の裏など目につきにくい部分でも進行が続くため、気づかないうちに被害が広がってしまうのです。特に湿度が高い地下室では、その進行スピードが早く、家全体の耐震性や安全性に関わる大問題へと発展することもあります。 住宅の耐久性は、見えない構造部分に支えられています。白カビによって構造材が腐食すると、建物全体の安定性が損なわれるため、重大な欠陥とみなされる可能性があります。これは資産価値にも直結し、不動産評価が大きく下がることに繋がります。 また、売却や賃貸時にはカビの発生履歴がマイナス要因となることも多く、購入希望者や入居希望者の信頼を失う原因になります。特に白カビは見た目が「古さ」や「不衛生さ」を強調してしまうため、内見時の印象を悪くし、成約率の低下を招く恐れもあります。 カビと一口に言っても、種類によって性質や影響は異なります。中でも「白カビ」と「黒カビ」は、家庭で最もよく見られる2種類であり、見た目だけでなく、人体や建物への影響にも明確な違いがあります。 白カビはその名の通り、白っぽい綿毛のような見た目が特徴です。発生初期はふんわりとした柔らかい質感を持ち、壁や床、家具などに薄く広がっていきます。臭いは比較的控えめで、発見が遅れることが多いカビです。 一方、黒カビは黒や濃いグレーで、点々とした斑点状に広がる傾向があります。主に水回りや換気の悪い場所に発生しやすく、カビ特有のツンとした刺激臭がします。特に浴室やキッチンで目立つことが多く、見た目からも「不快感」が強く印象に残るタイプです。 健康被害の面では、どちらのカビも注意が必要ですが、黒カビはマイコトキシンの生成能力が高く、より深刻な呼吸器疾患やアレルギーを引き起こすリスクが高いとされています。特に、長期間吸入した場合には、慢性の気管支炎や肺疾患に繋がる恐れもあります。 しかし、白カビも建材を劣化させるという意味では無視できません。また、放置することで黒カビや他の有害カビに進化することもあるため、白カビの段階で確実に対処することが、建物と健康の両方を守るポイントとなります。

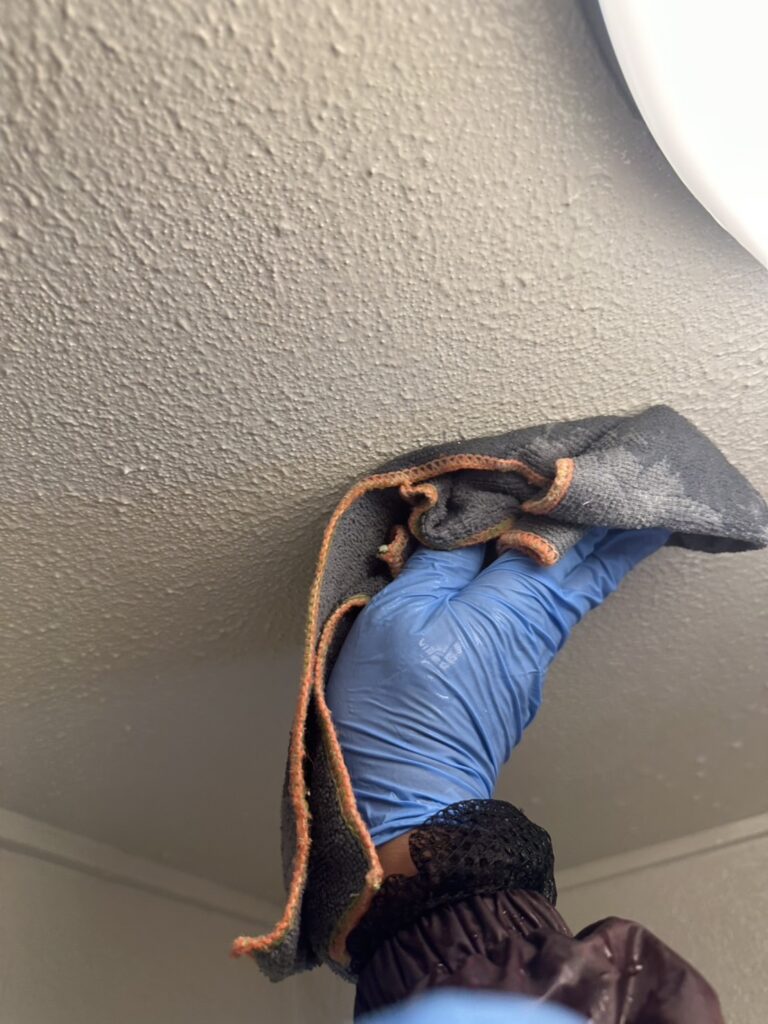

地下室は住宅の中でも特に白カビが発生しやすい環境にあります。その理由は、地面と接している構造からくる湿気、通気性の悪さ、日光の不足などが複合的に重なっているためです。これらの条件が揃うことで、白カビが好む「湿気・有機物・暗所」という三拍子が揃い、爆発的に繁殖するのです。 地下室は外気との接触が少ないため、湿気がこもりやすくなります。さらに窓がない、もしくは開ける機会が少ないため、換気が不十分となり、湿気が排出されにくくなります。湿度が60%以上になるとカビが発生しやすくなりますが、地下室では80%を超える場合も珍しくありません。 また、空気の流れがない場所では壁や床に湿気が集中し、白カビの発生が促進されます。通気が不十分なことで、冷たい壁と暖かい空気との温度差によって結露が生じ、それがカビの温床になるのです。このような悪循環は、自然に改善されることはなく、意識的に湿度や通気性を管理する必要があります。 地下室の最大の敵は「地面から上がってくる湿気」です。特に防湿処理が不十分な古い住宅や、施工時に断熱材や防水層が省略された建物では、地面の湿気がダイレクトに室内へと上がってきます。これが床材や壁材を湿らせ、カビの温床となるのです。 さらに、断熱不足や施工ミスによって外部の湿気が侵入するケースもあります。たとえば、基礎のひび割れや排水不良による水たまりなどが原因で、白カビが発生しやすくなります。構造的な問題は住人の工夫だけでは解決しきれないため、専門業者の点検や改善が必要になる場合もあります。 カビの発生を未然に防ぐことは、健康と住環境の両方を守るために非常に重要です。カビは一度発生してしまうと完全な除去が困難になることも多いため、日常的な予防と環境管理が何よりも有効な手段となります。 最も基本的かつ効果的な対策は「湿度管理」です。室内の湿度を常に40〜60%の間に保つことで、カビの発生リスクを大幅に抑えることができます。そのために、湿度計を設置し、常に数値を把握することが大切です。 加えて、結露対策も重要です。たとえば、結露しやすい配管や窓周辺に断熱材を巻いたり、二重窓や結露防止フィルムを導入することも有効です。また、冬場などは換気を怠りがちですが、1日数回の定期的な換気を行うことで、湿気を逃がし、カビの発生を防ぐことができます。 常時換気が困難な地下室や配管周辺では、換気扇や除湿機の導入が効果的です。特に、湿度感知式の換気設備を取り付ければ、過剰な湿気が発生した際に自動で作動し、効率よく湿度をコントロールできます。 さらに、本格的な対策として「断熱リフォーム」があります。結露の元となる温度差を抑えるために、配管や壁、天井に断熱材を追加する工事は、カビ対策に直結します。費用はかかりますが、長期的には健康と建物の価値を守る大きな投資となります。 家庭内のカビ対策は、日常的なメンテナンスが鍵となります。正しい知識と道具を使えば、自分でもある程度のカビ予防と初期除去が可能です。ただし、対処法を誤ると、カビを広げてしまうリスクもあるため、注意が必要です。 市販されているカビ取りスプレーやアルコール除菌剤は、表面のカビには一定の効果があります。白カビであれば、ティッシュやタオルに消毒用アルコールを含ませてふき取る方法も手軽で効果的です。掃除後は必ず乾燥させ、湿気が再発しないようにすることがポイントです。 また、クエン酸や重曹などの自然素材を使った掃除方法も注目されていますが、これらはあくまでも補助的な手段です。広範囲にカビが広がっている場合や、建材内部に根を張っている場合には、表面的な掃除では不十分です。 カビ対策の基本は、掃除よりも「環境の管理」です。例えば、濡れたタオルや雑巾をそのまま放置しない、窓や配管の結露を毎日拭き取る、家具と壁の間に隙間を設けて空気の流れを作るなど、ちょっとした工夫で再発リスクを減らせます。 また、季節の変わり目にはカビが繁殖しやすくなるため、湿度の変化に敏感になり、必要に応じて除湿機や換気を強化することが大切です。こうした日々の積み重ねが、カビを寄せ付けない環境をつくる鍵になります。 軽度のカビであれば自力で対処できますが、ある程度以上に被害が進行している場合や、健康への影響が出ている場合には、専門業者による除去が必要不可欠です。判断が遅れることで被害が拡大し、費用も大きくなるリスクがあります。 壁一面にカビが広がっていたり、床材や天井裏、壁の内部までカビが進行している場合、家庭用の掃除では対応できません。むしろ、素人の処理によってカビの胞子を空気中にまき散らし、健康被害を悪化させる恐れすらあります。 専門業者は、特殊な装備と薬剤を使用してカビを根本から除去し、さらに再発防止のための処理まで行います。目に見えない内部のカビまで徹底的に対応してもらえるため、安全性と確実性が大きく違います。 家族の中で咳や喘息が続いている、体調不良が治らないといった場合、原因がカビにある可能性が高くなります。医療機関での検査に加えて、住環境のカビチェックも並行して行うことで、健康被害の根本原因を突き止められるかもしれません。 また、文化財や古い木造住宅など、素材の劣化を最小限に抑えたい場合にも、業者の技術力が必要です。こすらず削らず、素材を傷つけずにカビを除去する技術は、プロにしかできない領域です。 カビの再発を完全に防ぎ、根本から取り除くには、高度な専門技術と専用薬剤が不可欠です。家庭用の対策ではカバーしきれない部分まで対応し、再発を防ぐ処理を同時に行うことで、長期的な安心を得ることができます。 最新の除カビ技術では、強力な分解力を持つにもかかわらず、人体や環境に配慮された専用薬剤を使用します。これにより、赤ちゃんやペットがいる家庭でも安心して施工が可能です。特にMIST工法のように、素材の特性に合わせて専用薬剤を調整し、素材を傷つけずにカビだけを分解・除去する技術は非常に高く評価されています。 また、霧状の薬剤を使用することで、壁内部や目に見えない隙間にまで薬剤を浸透させ、カビの根元に直接アプローチします。このような処理は、家庭用スプレーでは絶対に届かない範囲にまで効果を及ぼすため、再発を防ぐ効果も高いのです。 除カビ処理が終わった後も、カビが再び発生しないようにするための「防カビ処理」が重要です。多くの専門業者では、除去作業の後に抗菌・抗カビコーティングを施し、再発を長期間にわたり防ぐ処置を行います。 特に空気中のカビ胞子が再び定着するのを防ぐためには、空間全体に広がる処理が必要です。MIST工法では、仕上げに高い安全性と持続性を兼ね備えた防カビ処理を施すため、住宅全体のカビリスクを大幅に下げることができます。

配管の結露や地下室の白カビが原因で、健康や住まいに深刻な被害が出る前に、プロによる確実な対処が必要です。「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム東京・名古屋」は、カビ除去専門技術MIST工法®を導入し、目に見えないカビの根本原因を突き止め、安全・確実に取り除きます。 MIST工法®は、株式会社タイコウ建装が独自に開発した画期的なカビ除去技術で、素材に負担をかけずにカビを分解除去することができます。薬剤は人体にも環境にもやさしく、小さなお子様や高齢者のいる施設でも安心して施工が可能です。削ったりこすったりすることなく、素材の特性に応じて調整された専用薬剤を霧状に噴霧し、壁内や目に見えない隙間までカビを根こそぎ取り除きます。 さらに当社では、カビ除去後の「防カビ処理」まで一貫して対応しております。防カビ専用の薬剤で空間全体をコーティングし、浮遊するカビ胞子の再定着を防ぎます。MIST防カビ処理は、即効性・持続性・高い安全性を兼ね備えており、徹底した再発防止対策が可能です。 私たち株式会社タイコウ建装は、関西・関東・中部を中心に、リフォームとカビ除去を一括で対応できる数少ない専門業者です。カビ除去後のリフォームや、カビ発生を未然に防ぐための構造改善など、総合的なサポート体制を整えています。 たとえば、カビが発生した壁を除去するだけでなく、断熱材の交換や防湿層の施工、間取りの改善、通気性を高める窓の設置といった、カビ再発防止を見据えたリフォームをご提案します。また、水回りの劣化によるカビ問題には、配管交換や床材・壁材の張り替えを含むフルリフォーム対応も可能です。 弊社のリフォーム部門では、以下のような施工に対応しております: 内装リフォーム(クロス張替え、床材交換、天井改修など) 水回りリフォーム(キッチン、浴室、トイレ、洗面台などの入替) 防音・断熱工事(省エネ対策や快適性向上) 結露対策工事(断熱材の施工、窓交換、防湿シート貼付) バリアフリー改修(手すり設置、段差解消など) すべての施工は自社スタッフまたは厳選した協力業者が対応し、高い品質とスピードを両立しています。リフォームとカビ除去を別々の業者に頼む必要がないため、打ち合わせの手間が少なく、費用も抑えられるという大きなメリットがあります。 健康と住まいの安心を守るために、カビの根本対策と建物の改善はワンセットで考えるべきです。「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」では、全国でも珍しい“カビ対策+リフォーム”を一貫対応できる専門体制を整えています。 「カビが気になるけど、どこに相談すればいいか分からない」「除カビとリフォームを同時にやってくれる業者が見つからない」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度株式会社タイコウ建装にご相談ください。現地調査・お見積もりは無料です。迅速・丁寧な対応で、皆さまの安心と快適な住まいづくりを全力でサポートいたします。1. カビがもたらす健康被害とは

1-1. 空気中に放出されるカビ胞子の危険性

1-2. アレルギーや喘息などの呼吸器疾患との関係

2. 結露した配管周辺にカビが発生する原因

2-1. 結露が起こるメカニズムとそのリスク

2-2. 配管材質や断熱不足がカビを招く理由

3. 結露カビを放置すると起こる健康トラブル

3-1. 小さな子どもや高齢者への影響

3-2. カビ毒(マイコトキシン)による症状

4. 地下室の白カビが建物に与えるダメージ

4-1. 建材を腐食させる白カビの進行

4-2. 建物の耐久性や資産価値への悪影響

5. 白カビと黒カビの違いと見分け方

5-1. 見た目や臭いでわかるカビの種類

5-2. 危険度の高いカビを見極めるポイント

6. 地下室に白カビが発生する主な原因

6-1. 湿度・換気・通気性の悪さがカギ

6-2. 地面からの湿気と構造的な問題

7. 結露カビ・白カビの予防と対策方法

7-1. 湿度管理と結露防止の工夫

7-2. 換気設備・断熱リフォームの活用

8. 自分でできるカビ対策と注意点

8-1. 市販薬剤での一時的な除去方法

8-2. 再発リスクを減らす日常管理

9. 業者によるカビ除去が必要なケース

9-1. カビが広範囲に及んでいる場合

9-2. 健康被害が出ている・素材を守りたい場合

10. カビを根本から断つには専門技術が必須

10-1. 安全性と素材保護を両立する除カビ方法

10-2. カビの再発防止に必要な予防処理とは

カビ取り・カビ対策は「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」にお任せください

株式会社タイコウ建装では、リフォームとカビ除去をワンストップでご提供しています

カビ・リフォームのことなら「株式会社タイコウ建装」へ