問題提起

「なんだか最近部屋がカビ臭い」と感じていませんか?それはもしかすると漏水によるカビ被害のサインかもしれません。放置すると健康被害や建物への深刻な損傷、さらには保険の対象外となる恐れもあります。

記事を読んで分かること

この記事では、漏水によって引き起こされるカビのメカニズム、放置による健康リスク、カビ臭の正体、保険での対応の可否、そして再発を防ぐための具体策まで詳しく解説します。

記事を読むメリット

自宅のカビトラブルを根本から解決するための知識を得られます。自力での対応と専門業者の違いや、保険を有効活用する方法までわかるので、後悔しない対応が可能になります。

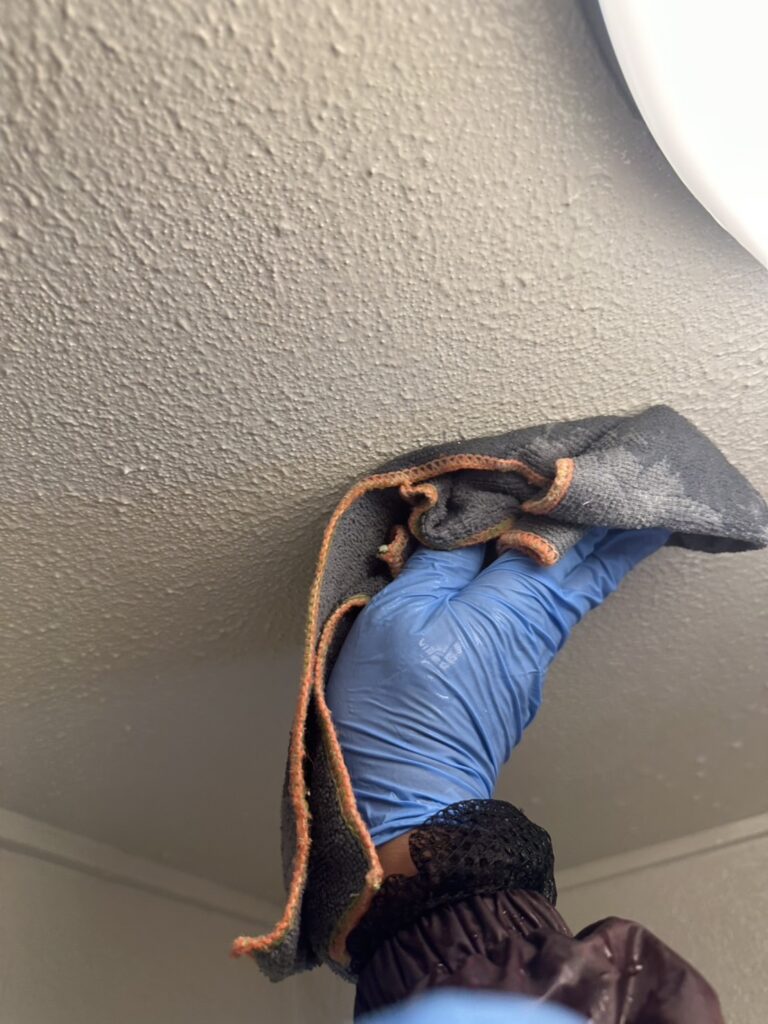

住宅で漏水が起きた際、最も気づきにくいのがカビの初期症状です。小さな水の侵入でも、湿度の上昇や素材への浸透により、カビはじわじわと繁殖します。特に、天井裏や壁の内側、カーペットの下など、目に見えにくい箇所に発生する傾向が強く、早期発見が難しいのです。また、入居者や住人が「なにか湿っているかも?」と感じたり、「カビ臭い?」と薄く感じたりしても、放置してしまうケースも少なくありません。こうした初期段階を見逃すと、カビは急速に拡大し、やがて健康リスクや建物損傷へとつながる重大問題へと進行します。 漏水によるカビの発生は、まず建材や壁紙、木材などが水分を吸収し、その湿気環境がカビ菌にとって快適な繁殖場となることが出発点です。たとえば水道管の亀裂や止水栓の緩み、小さな水しぶきからの浸水、屋根裏の配管不具合などが原因となり、目に見えない少量の水が継続的に浸出することもあります。その水分は見た目では把握できない内部に到達し、カビの温床となります。一度繁殖が始まると、胞子が空気に乗って拡散し、他の部位にも連鎖的に発生する恐れが出てきます。放置することで取り返しのつかない被害に発展するリスクが非常に高くなるため、早期の具体的な対応が不可欠です。 漏水カビの非常にわかりやすいサインの一つが「カビ臭い」という異臭です。これは、カビが生えている証拠であることが多く、目には見えなくても、においで検知できる段階で既にかなりの繁殖が進んでいることがあります。カビ臭は空気中の揮発性物質が匂いとして認知されるため、いち早く気づいたら危険信号です。この時点で換気を強化したり、除湿器や扇風機で乾燥させても不十分なことが多く、専門的な調査や対処が必要なケースとなり得ます。 漏水によって発生したカビを放置してしまうと、健康への悪影響は深刻になります。カビが発する胞子や毒素は空気中に漂い、それを吸引した人の体内に取り込まれることで、アレルギー症状や呼吸器系の問題、さらに免疫力の低下による感染症リスクまで高まります。特に小さな子どもや高齢者、免疫力が低下しがちな方が暮らす環境下では、影響がより強く出やすく、結果として日常生活に支障が出るほどの健康被害を招くこともあります。 カビ胞子を吸い込むと、鼻水やくしゃみ、目のかゆみ、咳、喘鳴といったアレルギー症状が出る可能性があります。さらに、長時間悪環境にさらされた結果、喘息や気管支炎、肺炎などの呼吸器疾患の発症リスクが増加することも懸念されます。特に「Damp Building(ダンプビルディング)現象」と呼ばれる高湿・高カビ環境では、喘息症状が3〜5割増加するという報告もあります。 子どもは体重あたりの空気摂取量が多いことから、カビ胞子の影響を受けやすく、皮膚炎や耳疾患なども引き起こしやすい傾向があります。高齢者に関しても、呼吸器の機能が低下しがちなため、カビ環境によって異物反応を強く起こすケースが報告されています。これらの方々にとって、被害を避けるためには、こまめな換気、除湿、湿度管理の徹底、そして漏水が起きたら早急な修復とカビ処理が必須です。 漏水に起因して生じたカビを長期間放置すると、生活環境は次第に悪化します。カビが広がった壁や天井にシミが出る、クロスやフローリングが変色し剥がれる、畳がカビてゴワゴワになるなど、目に見える変化が進行します。これらの劣化は住宅の美観だけでなく、素材の強度低下や腐食、さらに修繕コストの急激な増加を招く要因です。結果として、安全性や快適性が損なわれるだけでなく、資産価値の低下にもつながります。 まずはじめに、壁紙やクロスがカビにより剥がれやすくなり、次第にその下地である石膏ボードや木材にまで影響が及びます。次にフローリングや畳の裏側、床材も湿気が抜けず腐食が進み、耐荷重や安全性が低下します。さらに、木材の場合は内部構造利用の腐朽が始まり、建築的な強度にも問題が出てくるため、修繕が必要な範囲が拡大し、高額なリフォームが必要になることもしばしばです。 家具や衣類、家電なども湿度やカビにより劣化します。特に畳や押し入れ内部にある衣類は、見えにくい場所だけに発見が遅れがちであり、捨てざるを得ない状態になるケースも少なくありません。クロスの全面交換や下地まで含めた工事、フローリング全面張り替え、畳交換など、高額な修繕が必要になるケースもあり、数万円から数十万円、場合によっては百万円単位の費用が発生する恐れもあるのです。

表面を清掃しても「カビ臭さ」が残ってしまうのは、根本の原因である湿気やカビ菌が内部に潜んでいるためです。表面的な掃除やクロス張り替えだけでは、内部で増殖を続けるカビ菌の除去には至りません。さらに、表面が乾いても内部素材に水分が残っていれば、再びカビが活動を再開し、悪臭がぶり返します。このようなことを繰り返すうちに、住環境としての信頼性は低下し、ストレスや精神的負担につながることもあります。 カビ臭の主な原因は、カビが生成する揮発性有機化合物の放出です。表面的には清掃しても、繊維や木材内部に残ったカビ菌はこれらを継続して放出し、臭いを感じさせます。対処するには、完全な乾燥・換気設備の改善、除湿機の併用、さらに素材内部のカビ菌まで除去する専門的な乾燥・洗浄が必要です。 カビ臭が止まらないということは、内部にカビが根を張っている証です。放置すると、内部木材や下地材が腐食し、構造的強度を失う恐れがあります。また、空気中に漂うカビ胞子は他の部屋へも拡散し、二次的カビ発生を誘発するため、住環境全体への悪影響も無視できません。 漏水が原因で発生したカビ被害に対して、火災保険や家財保険が補償してくれるかどうかは、契約内容や発生原因によって異なります。一般的に、自然災害や事故による漏水(給水管の故障、雨漏りなど)が原因なら「水漏れ」や「風災」補償の対象となる可能性があります。一方、日常的な湿気や結露によるカビは補償対象外とされるケースが多いです。加入前に保険の対象範囲や必要書類を確認しておくことが必要です。 水漏れ・漏水が直接原因でカビが発生した場合、その修繕や除去費用は火災保険の「水漏れ」補償でカバーされることがあります。特に、台風や洪水など自然災害を原因とする雨漏りからカビが生じたケースでは、補償対象となる可能性が高いです。ただし、結露や慢性湿気、手入れ不足による発生は対象外とされることが一般的です。 保険金を請求するためには、しっかりとした現場調査と証拠が要となります。具体的には、修理見積書、被害状況の写真記録、漏水原因の特定調査書類などが必要です。保険会社の調査員が現地に来て審査を行い、損害の有無や補償の可否を判断します。その後、補償対象と認められた場合、保険金が支払われ、修理やカビ除去に充てることが可能です。 漏水カビの解決には、専門業者による対応が非常に効果的です。専門家は、漏水原因の調査・修理だけでなく、カビの科学的な検査・除去、乾燥・再発防止策まで一括で対応できます。独自工法を用いることで、素材を傷めず、奥深くに浸透したカビ菌までしっかりと除去し、再発防止まで見据えた施工が可能です。 自力でカビを除去しようとして漂白剤などを使用した場合、表面は一時的にきれいになったように見えても、内部のカビ菌は残り、再発するリスクが高いです。一方、プロの処理では、調査から乾燥、除菌、報告書提出、再検査までを含めた工程が確立されており、再発しにくい環境を整えることができます。 依頼する際には、以下の点が重要です。 漏水原因の科学的調査を行っているか カビ菌の検査・除去の工程を踏んでいるか 素材を傷めず、人に安全な薬剤・方法を使用しているか 再発防止対策を含めて報告書を提出しているか カビの再発を防ぐには、まず漏水源の修理と完全な乾燥、そして湿度のコントロールが要です。具体的には、換気の改善、除湿機の使用、24時間換気設備の見直し、そして素材に応じた防カビ処理の実施が効果的です。さらに、定期的な点検や清掃、湿度管理の継続もカビ予防には欠かせません。 漏水を放置せずに早急に修理し、汚れた箇所を解体・乾燥させてカビを除去します。そして、換気を日常的に行い、湿気が滞留しないようにすることが重要です。特に湿気がたまりやすい浴室やキッチンなどでは、換気扇の使用や窓の開放が有効です。 除菌後に使用される防カビ剤には即効性と持続性、安全性が求められます。霧状の薬剤が素材深部まで浸透し、カビの細胞膜を破壊して再増殖を抑えつつ素材を傷めない手法は、その後の室内環境の安定化にも寄与します。その上で、定期的な湿度チェック、清掃、空気の入れ替えなどを継続して行うことで、カビの再発を効果的に防止できます。

漏水によるカビ被害は、目に見えない場所で静かに進行し、住まいの安全性や快適性を脅かします。自分では除去しきれないカビの問題を根本から解決するには、専門業者の力が必要不可欠です。 私たちカビバスターズ大阪およびカビ取リフォーム東京・名古屋は、素材を傷めず、根こそぎカビを除去する「MIST工法®」を活用し、徹底したカビ対策を実施しています。この独自工法は、素材ごとに水素イオン濃度を調整した専用剤を使い、こすったり削ったりせずにカビを分解・除去します。さらに、人体にやさしい成分のため、保育園や高齢者施設でも安心してご利用いただけます。 除去後には、空間全体の除菌処理と、防カビ処理も実施。空気中を漂うカビ胞子まで処理し、持続性の高い防カビ効果を発揮することで、再発のリスクも最小限に抑えます。 さらに弊社株式会社タイコウ建装では、カビ除去とリフォームをワンストップで提供できる体制を整えています。たとえば、カビで腐食した壁や床、天井などの内装を、除去後すぐにリフォームできるため、業者の手配や工程の煩雑さを感じることなく、スムーズに快適な空間を取り戻せます。 また、弊社のリフォーム事業では以下のような幅広い施工に対応しています。 内装リフォーム(壁紙・床・天井・間取り変更) 水回りリフォーム(浴室・キッチン・トイレ) 外装・屋根リフォーム 災害復旧リフォーム これらの対応はすべて、カビ対策の専門技術と建築のプロフェッショナルによる統合的な判断によって実施されます。被害調査から見積もり、防カビ・除去、リフォーム工事まで、ワンストップのトータルサポートで、皆さまの大切なお住まいを守ります。 カビでお困りの方、リフォームも合わせて検討されている方は、ぜひカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋、そして株式会社タイコウ建装にご相談ください。1. 漏水によるカビ被害とは?見逃しやすい初期症状と兆候

1‑1. 漏水カビの発生メカニズムと放置の危険性

1‑2. 初期に現れる「カビ臭さ」とその意味

2. カビを放置するとどうなる?健康被害の実態とリスク

2‑1. カビによるアレルギーや呼吸器系への影響

2‑2. 子どもや高齢者が受けやすい被害とその対策

3. 放置されたカビの繁殖がもたらす生活環境の悪化

3‑1. 住環境がカビで破壊される過程とは?

3‑2. 建材や家具への深刻なダメージ

4. カビ臭さが消えない理由とその背景にある問題

4‑1. カビ臭はどこから?原因と対処法の基本

4‑2. 臭いだけで済まされない内部浸食の恐怖

5. 保険でカビ被害は補償される?知っておくべきポイント

5‑1. 火災保険や家財保険でカビは補償対象になるのか

5‑2. 保険金請求のために必要な証拠と対応の流れ

6. カビを根本から解決するには?専門業者の活用メリット

6‑1. 自力での対応とプロによる処理の違い

6‑2. 専門業者に依頼する際のチェックポイント

7. カビ被害の再発を防ぐためにやるべきこと

7‑1. 漏水対策と換気の改善が鍵

7‑2. 防カビ処理の持続効果とメンテナンス法

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋にお任せください

デザイン性だけでなく、湿気に強い素材選定や、カビの再発を防ぐ通気性改善までを含めてご提案します。

湿気がたまりやすい水回りこそ、防カビ施工と併せてのリフォームが効果的。バリアフリー化や省エネ設備の導入も可能です。

雨漏りや外壁からの浸水によるカビ発生を防ぐため、防水処理や塗装、屋根の補修などにも対応いたします。

台風・大雨・地震などによる建物の被害に対し、保険申請のサポートも含めた復旧リフォームを行います。

初回の現地調査やお見積もりは無料です。誠実・丁寧な対応で、安心できる住環境を取り戻すお手伝いをいたします。