問題提起

せっかくの新築住宅なのに、引き渡し後すぐに発覚する「漏水」や「カビ」。放置すれば健康リスクだけでなく、資産価値の大幅な下落や法的トラブルに発展することもあります。

記事を読んで分かること

この記事では、漏水やカビによる被害がどのようなリスクを伴うのか、実際に発生したクレームやトラブル事例、そして瑕疵担保責任をはじめとした法的対応策をわかりやすく解説しています。

記事を読むメリット

この記事を読むことで、住宅トラブルの予防から資産価値を守るための具体的な対応策までを理解でき、今後同じような問題が起きた場合に冷静に対処できる知識が身につきます。

住宅のトラブルの中でも「漏水」と「カビ被害」は、発生した瞬間だけでなく、その後の生活や資産価値にまで長期的な影響を及ぼす非常に厄介な問題です。特に新築住宅やリフォーム直後の物件で発生した場合、住まい手にとっては精神的にも大きなショックとなります。また、住環境の安全性を揺るがす重大な問題として、健康被害や不動産取引時の査定価格への影響も避けられません。ここでは、まず漏水やカビがもたらす具体的なリスクを分かりやすく解説します。 カビが原因で発生する健康被害は非常に多岐にわたります。代表的なものとしては、アレルギー症状、喘息、皮膚炎、目のかゆみ、鼻炎などが挙げられます。これらの症状は特に、免疫力が低い子どもや高齢者、アレルギー体質の人にとって深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に梅雨や夏場は湿気がこもりやすく、カビが爆発的に繁殖しやすいため、室内環境の悪化が加速します。 さらに、カビは「見えない場所」に発生することも多く、床下、壁内部、天井裏など、目視で確認できない箇所に広がっている場合もあります。こうした状況下では気づかないうちにカビの胞子を吸い込む生活が続き、体調不良の原因が分からないまま過ごすことになります。カビによって生じる生活の質の低下は、日常的なストレスとなり、健康のみならず精神面にも悪影響を与えます。 カビ被害が建物に与える影響は、健康だけにとどまりません。住宅の「資産価値」にも深刻な打撃を与えます。例えば、住宅を売却しようとした際、購入希望者が内覧時にカビのにおいや黒ずみを発見した場合、それだけで購入意欲が大きく下がります。不動産業者によっては、物件査定の際に「カビ被害」があるだけで数十万円から数百万円単位で査定額を下げることもあります。 また、建物構造にカビが及んでいると、建築素材の劣化や強度低下を招き、長期的には修繕コストがかさむリスクもあります。マンションなどの集合住宅においては、共有部でのカビ被害が広がると管理組合全体の修繕計画にも影響を与えるため、資産価値の低下は一戸単位の問題にとどまらず、建物全体に波及する可能性があります。 住宅の引き渡しが完了した後、数週間から数ヶ月のうちに「漏水」や「カビ」が発覚するケースは意外と多くあります。こうした事例では、入居後に発生したトラブルにもかかわらず、施工不良や建築時の問題が原因であることが判明することも少なくありません。そのため、入居者がトラブルの責任を追及しようとする場面が頻発しています。 漏水やカビによる代表的なクレームには、天井からの雨漏り、壁紙の剥がれ、床下の腐食、クローゼットや押し入れのカビ臭などがあります。これらの問題に対して、売主や工務店が迅速かつ誠実に対応すれば大きなトラブルには発展しにくいのですが、現実には対応が遅れたり、責任の所在を曖昧にしようとする事例もあります。 また、住宅の保証内容をよく理解せずに引き渡しを受けてしまったために、「保証対象外」と判断され、修繕費を自己負担せざるを得なくなるケースもあります。トラブル発覚時には、まず冷静に状況を把握し、契約書類を確認のうえで、記録を残しながら売主や施工業者に連絡することが重要です。 実際に起こったトラブル事例では、引き渡しから2ヶ月後に床下で大量のカビが発見され、調査の結果、建築中に雨に濡れた木材をそのまま使用していたことが原因だったというケースがあります。にもかかわらず、施工業者は「入居後の管理に問題があった」と主張し、補修工事や賠償に応じない姿勢を取ったため、訴訟に発展しました。 このように、原因が明確であっても責任の押し付け合いが生じることは珍しくありません。トラブルを未然に防ぐには、施工段階での写真記録や工事の過程をチェックすることが不可欠であり、入居後も異常を感じた時点で即時対応することが求められます。 住宅の引き渡し後にトラブルが発覚した際、非常に重要になるのが「瑕疵担保責任(現在は契約不適合責任)」という法的概念です。これは売主や施工業者が契約に基づいた品質を保証する責任であり、買主は一定の条件のもとで補修や損害賠償を請求する権利を持ちます。2020年の民法改正によって「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わり、より消費者保護の観点が強まりました。 従来の「瑕疵担保責任」は、住宅に“隠れた欠陥”があった場合に適用されていました。これに対して現在の「契約不適合責任」では、“契約で約束された内容と違う”という広い意味での不備が対象となります。つまり、たとえ欠陥が隠れていなくても、契約内容に適合していなければ売主や施工業者に責任が発生する可能性があるのです。 この改正によって、消費者側が不利になるケースが減り、トラブル解決における選択肢も広がりました。ただし、「契約不適合である」と主張するためには、明確な契約書や仕様書の内容、施工状況との比較など、具体的な証拠が必要です。 契約不適合責任に基づく請求は、「買主が不適合を知った時から1年以内」に行う必要があります。これは旧法の瑕疵担保責任と同様ですが、あくまでも「知った時」が起点となる点がポイントです。つまり、引き渡しから数年が経っていても、不適合を認識した時点から1年以内であれば、請求の余地はあるということになります。 また、不適合の内容や程度によっては、補修だけでなく、損害賠償や契約の解除まで請求できることもあります。適用には条件があり、例えば居住者の過失や使用状況が原因と判断された場合は請求が認められないこともあるため、法律の専門家に相談するのが安全です。 カビや漏水のトラブルが発覚した際、最初の対応がその後の損害拡大や責任追及の成否を大きく左右します。感情的になって相手を責める前に、客観的な事実の記録と、冷静な行動が求められます。ここでは、被害発見時にまず行うべき対応と、関係機関への相談手順について解説します。 漏水やカビを発見したら、まずは被害状況を写真や動画で詳細に記録しましょう。この際、被害箇所の広がりや、湿度計・温度計などのデータがあれば一緒に記録することで、説得力のある証拠となります。また、可能であれば時間の経過とともに状況がどう変化しているかを記録する「経過観察記録」も有効です。 記録と並行して、被害が広がらないように一時的な対処を行います。例えば、漏水部分の下にバケツを置く、家具を移動させる、換気を徹底するなどの処置です。ただし、カビの胞子を吸い込むリスクがあるため、清掃などは無理に行わず、専門家の診断を待つのが安全です。 被害の記録を終えたら、できるだけ早く施工業者や売主に連絡し、状況を報告しましょう。その際には、記録した写真やデータを共有し、冷静に事実のみを伝えることがポイントです。対応が不誠実だったり、話し合いが平行線をたどる場合は、住宅紛争処理支援センターや住宅瑕疵担保責任保険法人などの第三者機関に相談することを検討します。 また、トラブルが訴訟に発展しそうな場合や、責任の所在が不明確な場合には、弁護士や建築士などの専門家による現地調査と意見書の取得が非常に有効です。特にカビの被害は目に見えにくいため、専門機関による真菌検査や空気中のカビ濃度測定などの「客観的な証拠」が問題解決の鍵となります。 住宅におけるカビ被害は、生活環境や健康だけでなく、不動産としての「価値」にも大きなマイナス要因となります。住宅を資産としてとらえるならば、カビの放置は資産価値を自ら損なう行為にもなりかねません。ここでは、資産価値への影響とその回復方法について見ていきます。 カビが発生している住宅は、不動産査定の段階で大きく減点される傾向があります。不動産会社によっては、カビの状況を見た瞬間に「この物件は売れにくい」と判断し、数百万円単位で査定額が下げられることもあります。特に見える場所に黒ずみや異臭がある場合、購入希望者の印象を大きく損ないます。 さらに、インターネット上の口コミや過去の取引履歴などから「事故物件」と誤解されるケースもあり、売却時に余計な疑念を抱かれる原因にもなります。不動産取引では、買主に対して住宅の状態を説明する「告知義務」がありますので、カビの発生を黙って売却することはできません。 こうした状況に対して有効なのが、専門業者による「除カビ処理」と「真菌検査」です。カビを根こそぎ取り除くだけでなく、処理後に検査を行い、「カビの再発リスクが極めて低い」ことを証明する書類を提示できれば、購入希望者に安心感を与えることができます。 また、防カビ処理の内容や使用した薬剤の安全性についても説明できるようにしておくと、信頼回復に大きく貢献します。除カビ業者選びの際には、対応実績や処理方法、保証制度の有無を確認することが大切です。 漏水やカビの問題は、入居後に発覚することが多いため、契約時や施工段階での確認と取り決めが非常に重要です。事前のチェックと明確な契約内容によって、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。ここでは、契約時に押さえるべきポイントを紹介します。 住宅の設計段階で確認すべき項目の一つが「防水施工」です。特にベランダ、バルコニー、屋根、外壁、浴室、トイレなどの水回りは、防水施工が甘いと漏水の原因になります。実際の施工現場で防水シートの敷設状況やシーリングの施工状態を確認することが望ましいですが、難しい場合は写真付きで報告を求めましょう。 また、湿気がこもりやすい箇所には、適切な換気装置や通風計画がされているかの確認も重要です。例えば、クローゼットや押し入れの中に換気口があるか、風通しが確保されているかなど、細かい部分も見逃さないことが大切です。 契約書を交わす際には、「免責事項」の内容を必ずチェックしましょう。中には「軽微な雨漏りや結露によるカビは責任を負わない」といった記載があることもあります。こうした条項があると、たとえ明らかな施工不良であっても、施工業者が責任を逃れる口実になりかねません。 逆に、どの範囲まで業者側が責任を負うのか、保証期間はどのくらいか、定期点検やメンテナンスの条件など、トラブル発生時の対応を明文化しておくことで、後々の交渉をスムーズに進めることができます。契約書の文言は専門的な表現が多いため、不安があれば弁護士や建築士に同席してもらうことをおすすめします。 万が一、住宅に不具合が発生した場合でも、適切な保険や保証制度を利用することで、修繕費用や対応リスクを軽減することが可能です。ここでは、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険制度と、その活用方法について解説します。 住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する事業者に対して、万が一の瑕疵に備えて保険加入または保証金の供託を義務付けた制度です。この制度により、事業者が倒産しても、保険会社が修繕費用を負担する仕組みが整備されています。 対象となるのは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」ですので、漏水や防水不良によるカビ被害も、適用されるケースがあります。保険会社に請求する際には、事前の調査報告書や施工写真が必要になりますので、日頃からの記録保管が重要です。 ただし、すべてのカビ・漏水被害が保険の対象になるわけではありません。例えば、居住者の過失や日常的な換気不足が原因と判断された場合は、保険の適用外となることがあります。さらに、保険請求の申請には期限があり、被害を発見してから一定期間内に申請しなければなりません。 また、保険の内容によっては「修繕費用の全額を保証するものではない」ケースもあります。保険金の上限額や、免責金額の有無などを事前に確認しておくことが、トラブル時の安心につながります。 住宅のカビ問題は、対応を誤ると裁判にまで発展することがあります。特に高額な修繕費用や生活への影響が大きい場合、当事者間の話し合いでは解決が難しくなり、最終的に法的手段に訴える選択をする人もいます。ここでは、訴訟のリスクとその回避策について整理します。 実際にあった訴訟の中には、引き渡し後に床下のカビが原因で柱の腐食が進行し、住宅全体の構造補強が必要となったことで数百万円の損害賠償が認められたケースがあります。こうした訴訟では、建築基準法違反や施工ミスの有無、施工写真の不備、保証内容の説明不足などが争点になります。 しかしながら、訴訟には時間と費用がかかる上、精神的な負担も大きいため、なるべく回避したいのが本音です。和解を求めるためには、客観的な証拠と、冷静な交渉が欠かせません。 訴訟に発展させずに問題を解決するためには、第三者を介した話し合いが効果的です。住宅紛争処理支援センターなどの調停制度を活用することで、弁護士や建築士の意見を取り入れた公正な判断が可能となります。 また、カビ被害に関する専門的な知見を持つ「除カビ業者」や「真菌検査機関」からの報告書は、交渉材料として非常に強力です。専門家の力を借りることで、相手側に責任を自覚させ、早期解決への道が開ける可能性があります。最も重要なのは、感情ではなく「事実と証拠」に基づいて対応する姿勢です。 漏水やカビによる住宅トラブルは、単にカビを除去するだけでは根本解決に至りません。見えない部分にカビが残っていれば、再発のリスクが非常に高くなり、資産価値の回復や健康への安心も得られないからです。そんな時に頼れるのが、「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム東京・名古屋」です。 私たちは、カビ除去の専門技術と住宅リフォームのノウハウを兼ね備えた、数少ない“カビも建物も一括で守る”プロフェッショナル集団です。運営母体である株式会社タイコウ建装は、MIST工法®による高精度かつ素材に優しいカビ除去技術と、建物の価値を高めるリフォーム施工を同時に提供することで、住宅の悩みを根本から解決いたします。 カビバスターズが採用しているMIST工法®は、木材やクロス、コンクリートなどの素材を傷めることなく、カビの根まで分解・除去する独自の技術です。専用の除カビ剤は高い分解力を持ちつつも、人体や環境に配慮した成分で構成されており、小さなお子様や高齢者のいる家庭でも安心してご利用いただけます。 さらに、除去後には防カビ処理を施し、再発防止効果を長期間持続。住宅だけでなく、保育園、医療施設、商業施設などでも採用されている安心・安全のカビ対策です。 株式会社タイコウ建装では、カビ除去だけでなく、内装・外装リフォームまで一貫して対応可能です。例えば、漏水やカビで腐食した壁や床を補修しながら、同時にクロス張替えやフローリング交換、断熱・防水強化などのリフォームを行うことで、建物の機能性・美観・資産価値を総合的に向上させることができます。 「カビ除去業者はいるけれど、内装は別で手配が必要」「修繕とリフォームを一社で済ませたい」といったお客様の声に応える形で、ワンストップ対応を実現しているのが、私たちタイコウ建装の強みです。 株式会社タイコウ建装は、リフォーム事業においても多くの実績と信頼を積み重ねてきました。戸建住宅からマンション、店舗、オフィス、公共施設に至るまで、幅広い現場に対応。内装・水回り・外壁塗装・防水工事・断熱施工・バリアフリー対応・耐震補強など、多岐にわたる工事を高い品質で提供しています。 特に、カビの再発を防ぐための**「防水・断熱・換気強化リフォーム」**は非常に人気があり、単なる表面的な修繕ではなく、建物の性能そのものを底上げする改修工事として好評をいただいています。 また、リフォーム工事中もカビの再発リスクを常に考慮し、施工素材の選定から工法、現場管理まで徹底して行っているため、長期的に安心できる住まいづくりが可能です。 漏水やカビの問題でお困りの方、また、資産価値の回復を視野に入れたリフォームをご検討中の方は、ぜひ一度「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」、そして株式会社タイコウ建装までお気軽にご相談ください。専門知識と経験豊富なスタッフが、あなたの大切な住まいを守り抜くお手伝いをいたします。1. 漏水とカビが引き起こす深刻なリスクとは?

1-1. 健康被害と生活への悪影響

1-2. 資産価値低下と不動産取引への影響

2. 引き渡し後に起こるトラブル事例

2-1. よくあるクレームとその対応

2-2. 工務店・売主とのトラブル事例

3. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の基本知識

3-1. 瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

3-2. 請求できる期間と条件とは?

4. カビ・漏水被害の初動対応マニュアル

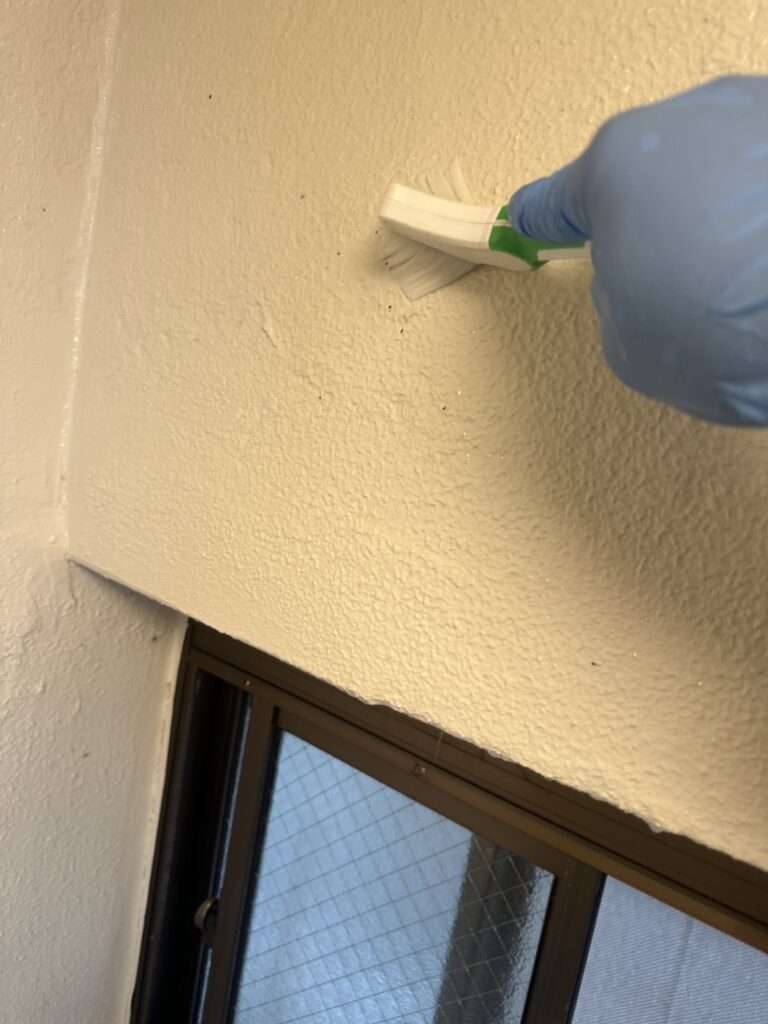

4-1. すぐにやるべきことと証拠の集め方

4-2. 専門家や第三者機関に相談するタイミング

5. カビ被害が資産価値に与える影響

5-1. 売却時に不利になる理由

5-2. 除カビ・真菌検査で信頼を回復する方法

6. 契約時に防げる!トラブル回避のチェックポイント

6-1. 防水・換気対策の確認ポイント

6-2. 契約書に明記すべき免責事項とは?

7. 瑕疵保険・保証制度をうまく使う方法

7-1. 住宅瑕疵担保履行法と保険の活用法

7-2. 保証対象となるケースと注意点

8. カビ被害で訴訟に発展する前に

8-1. 訴訟事例から学ぶリスクと費用

8-2. 訴訟を回避するための交渉と専門家の力

カビ取り・リフォームはカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋にお任せください

MIST工法®:カビを根こそぎ除去し、素材も傷めない独自技術

カビ除去とリフォームが一括でできるから、費用も手間も削減

タイコウ建装のリフォーム事業:安心と品質のトータルサポート