(問題提起)

高気密高断熱住宅を建てたはいいが、いつの間にか壁の裏や天井裏にカビが発生して困っていませんか?その原因には「負圧」が絡む換気設計の落とし穴が潜んでいるかもしれません。

(本記事で分かること)

本記事を読むと、建物内で負圧がどう発生するのか、高気密構造と第3種換気がカビ発生を悪化させる仕組み、そして設計・運用で取るべき対策まで、整理して理解できます。

(読むメリット)

これを理解すれば、設計段階でカビリスクを抑えた換気量・給気設計ができ、不具合後も手戻りを最小限に抑えながら適切な改善策を選べるようになります。

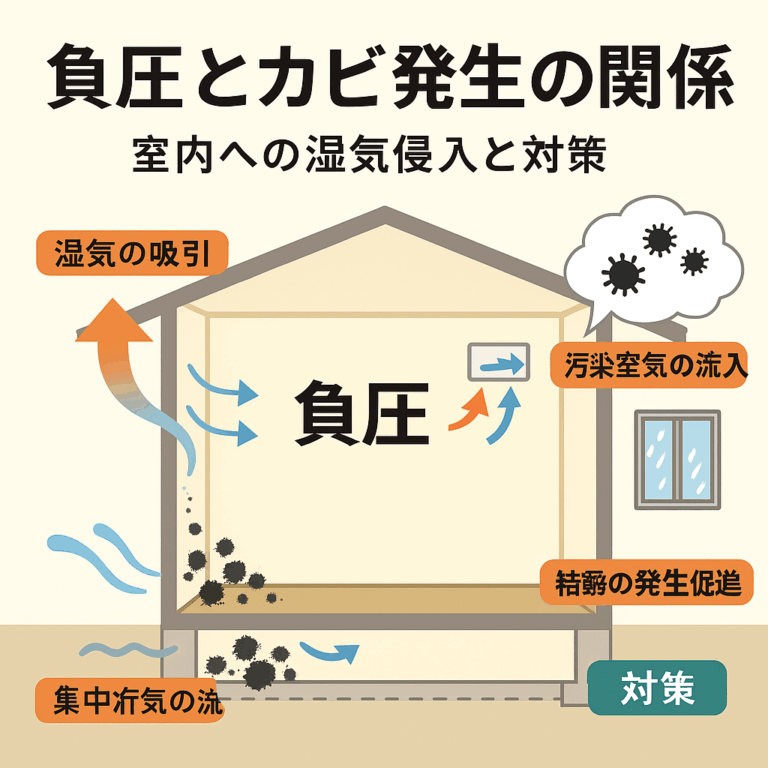

建物内で「負圧」が発生するという話は、建築・空調設計において非常に重要な概念です。特に高気密高断熱構造の住宅では、僅かな圧力差が湿気や空気の移動に大きく影響を及ぼし、カビ発生の引き金となることがあります。まずは、建物で起こる負圧の定義や仕組みを整理し、なぜそれがカビリスクに直結しうるかを見ていきます。 「負圧」とは、ある空間内の気圧が周囲よりも低い状態を指します。建物では、換気や空気の流入・流出のバランスが崩れることによって、室内が外気よりやや低圧になることがあります。 このとき、空気が壁体内、断熱材隙間、クロス裏、梁と壁の取り合い部、給気口を通らない部分などを経由して侵入する可能性があります。空気を通して水蒸気や湿気、カビ胞子を一緒に連れてくることもあるため、特に結露しやすい部位でカビ発生が起きやすくなります。 建築では「気密性能」「換気設計」「ダクト抵抗」などが絡み合い、わずかな圧力差でも空気の流れが生じるため、設計や運用のバランスが極めて重要になります。 では、負圧がどのようにして湿気を建物内部に引き込み、カビの発生リスクを高めるかを見ていきます。まず、外気は温度や湿度条件次第で含んでいる水蒸気量が異なります。湿度の高い外気が建物内部に引き込まれると、特に壁体や断熱材、下地材表面で温度差がある部分で結露が発生しやすくなります。この結露水は下地材や断熱材を湿らせ、湿った状態が長く続くとカビが繁殖します。 さらに、壁の裏側(クロス裏や面材裏)で空気の流入があると、壁内を経由して湿気が拡散してしまい、目には見えない部分で湿度が高まり得ます。特に高断熱材と断熱層・気密層がしっかり設けられている住宅では、湿った空気が断熱と気密の隙間を伝って壁内部に侵入し、カビを誘発しやすくなります。 負圧状態が長時間持続することが問題で、常時わずかな負圧でも微細な空気流が継続して生じると、常に湿気を含んだ空気を建物内部に引き込むような挙動が持続します。この継続した湿気侵入・滞留こそが、目に見えにくい部分でのカビ繁殖を促す温床になりうるのです。 高気密高断熱住宅は、断熱性・気密性を強化して外部との熱交換や冷暖房ロスを抑える設計ですが、それゆえに湿気の制御が難しくなるという落とし穴があります。その構造的な特性と湿気・水蒸気の関係を丁寧に見ていきましょう。 高気密高断熱住宅の主なメリットとしては、次のような点が挙げられます: 室内外の熱ロスを抑え、冷暖房効率を高められる 外気変動に対する室内温度変動を小さくできる 快適性・居住性の向上 しかし、それらのメリットには次のような落とし穴があります: 外部との自然な通気・空気交換が抑制される 湿気・空気の滞留が起きやすくなる 結露リスクが内部に潜む(壁体、天井裏、床下) 換気方式設計が甘いと過剰な負圧や不均一な空気流が生まれやすい つまり、気密が高いこと自体は悪ではないものの、その後に続く換気設計・湿気制御設計が適切でないと、湿気が逃げ場を失い、滞留・結露・カビ発生を招く温床となります。 高気密高断熱住宅では、気密性能が高いため隙間風などの自然通気が非常に少なくなります。これにより、室内で発生する水蒸気(人の呼吸・調理・入浴など)は一旦室内に滞留しやすくなります。例えば換気風量が足りていなかったり、給気孔が十分確保されていなかったりするケースでは、湿気が室内にこもる傾向が強くなります。 また、温度差による結露の発生も問題です。断熱性に優れていても、壁体や天井、柱まわりなどでは断熱性能が劣る部分(断熱欠損、施工ミス、熱橋部分など)が存在しやすいです。そこに湿った空気が触れると内部結露が生じ、湿った下地が持続的に湿気を蓄えることになります。これによって、外からの空気侵入・滞留した湿気・結露水すべてが結びつき、見えない部分で湿気環境を悪化させてカビを誘発します。 換気設計が追いつかないと、負圧や吸気不足なども重なり、湿気がどんどん蓄積していく構造的な危険性が出てきます。 換気方式にはいくつか種類がありますが、第3種換気(排気主導方式)は住宅用途で比較的シンプルな方式として使われることがあります。しかし、高気密高断熱住宅との組み合わせでは注意点が多く、カビリスクを高める原因になり得ます。ここでは第3種換気の仕組みと問題点を詳しく見ていきます。 第3種換気方式とは、「排気ファンで室内空気を屋外に排出し、その排気された分だけ外気を給気口から取り入れる」という方式です。すなわち、排気側が主導する方式で、給気は基本的に自然給気(外壁の換気口、隙間給気など)に頼る形式が多いです。 具体的には、キッチン・浴室・トイレ・洗面所などに排気ダクト・排気ファンを設け、これらの場所から強制排気を行います。一方で、居室やその他空間には給気口(壁面給気口、給気レジスター等)を設け、そこから外気を室内に導入します。このとき、給気口と排気口の位置関係、面積バランス、ダクト抵抗などが適切でなければ、空気が十分に循環せず、不均一な流れが発生する恐れがあります。 第3種換気方式の利点として、比較的構造がシンプルでコストが抑えやすいこと、メンテナンスが比較的容易であることなどがあります。しかし、それゆえに給気の確保や換気バランスが設計においてシビアになることがあります。 第3種換気方式において最も注意を要するのが「給気不足」と「圧力差(負圧)」の発生です。排気が主導的であるがゆえに、排気量が給気量を上回ると室内が負圧になり、隙間や壁体を通じて外気・湿気が侵入しやすくなるからです。 給気不足が起きる原因としては次のような要因が考えられます: 給気口の口径不足や設置数不足 給気口のフィルター抵抗・ダクト抵抗が大きすぎる 給気系統のダクト長・曲がり・狭窄が多く抵抗が増える 気密施工や断熱施工のミスで意図しない隙間風が発生し、給気流路が乱れる 排気量が過大設計されている これらが重なると、排気が優勢となり、室内が持続的にわずかな負圧状態になります。こうした負圧環境は前述のように湿気侵入やカビ発生を誘発する温床となります。 また、圧力差の問題が極端になると給気が一方向から集中するようになり、局所的に湿気が溜まりやすい箇所が発生することもあります。このような不均一な空気流の偏りは、カビ対策上非常に厄介な現象です。 ここからは、理論を踏まえて、実際に負圧状態と第3種換気方式を組み合わせた住宅で起こり得るカビトラブルの典型例を挙げ、どこで湿気・結露・カビが発生しやすいかを現場視点で見ていきます。 典型的なのは、壁体の断熱材層や下地板・プラスターボード背後、またはビニールクロス裏側でのカビ発生です。排気が主導する第3種換気により微弱な負圧が常時かかる場合、外部の湿気を含んだ空気が壁体の隙間を伝って侵入しやすくなります。特に施工時の気密欠損部や素材継ぎ目、金物取付部の隙間などがルートになることが多いです。 壁内部で温度差があれば内部結露が起こりやすく、断熱材や下地材が常時湿潤状態になると、カビ菌にとってようやく繁殖しやすい環境になります。さらに、クロスや下地材の微細な凹凸・繊維構造が胞子の定着を助け、湿気が持続的に滞ることで、見た目には普通の壁でも裏側にカビが広がっているという事態が発生します。 こうした例は、壁の一部から剥がす、浮いた感触がある、壁紙に波打ちがある、臭いがする、などが手がかりとなることが多いですが、目視点検では発見されにくいケースも多々あります。 壁体以外に、床下・基礎・天井裏・屋根裏といった非居室空間でも、負圧・湿気侵入・カビリスクは無視できません。例えば、排気系統が2階から行われている住宅で、1階や床下を通じて空気の流れが発生し、湿気を含んだ空気が床下から上昇・流入するケースがあります。このような場合、床下構造材、根太、根太間断熱材、床合板裏、天井裏の野地板裏などに湿気が溜まり、カビ発生が起きやすくなります。 天井裏では、屋根近傍の温度差が大きいため、外気湿気が侵入すると断熱欠損部や換気不足部にて結露が起こることがあります。こうした結露水が木質構造材を湿らせ、長期的に湿潤状態になると、カビ菌が発芽・繁殖するリスクが高まります。天井裏の換気が不十分、もしくは換気設計が負圧を誘発する構造になっている住宅では、気密層の破れ・施工ミスが露呈しやすくなります。 また、湿気の流れが局所的に集中し、換気が当たりにくいゾーンには湿気が滞留しがちで、そこがカビ被害の温床となるわけです。 換気システムを設計しても、理論どおりに空気が流れないことが多く、結果として湿気偏在(湿気が一部に集中する状態)が生じることがあります。ここでは、そのメカニズムとどのような現象が起き得るかを具体的に見ていきます。 給排気のバランスが崩れると、建物内に湿気滞留ゾーンができることがあります。具体的には、給気が届きにくい部屋、ダクトが遠く抵抗が大きい部屋、閉め切られる日が多い部屋などは、換気が不十分になりやすくなります。 また、建物の形状や間取り・壁や床の仕切り・ドアの開閉状況などによって、空気の通り道が限定されてしまうことがあります。そうなると、給気されて排気されない空気がその部屋に滞留し、湿気が徐々に蓄積しやすくなります。 さらに、短絡(ショートサーキット)と呼ばれる現象も起きやすくなります。これは給気口から入った空気が流路を経ずにすぐ近くの排気口に抜けてしまい、室全体には十分に空気が循環しない現象です。このような給気から排気への直結パスができると、他の部屋に湿気を運ぶ空気の流れが弱くなり、湿気偏在が強くなります。 湿気滞留ゾーンでは、湿度が上がりやすく壁・床・天井・家具裏・クロス裏などに結露やカビが発生しやすくなる環境が構築されてしまいます。 前述の通り、給気と排気の配置設計が悪いと、給気した空気がそのまま排気口に流れ込んでしまい、部屋全体に換気量が確保できないショートサーキット現象が発生します。例えば、給気口と排気口が近接している、直線距離が短い、遮蔽物がない、風の流れが偏るなどの設計ミスが原因です。 この現象が起きると、給気口付近や排気口付近では風流が強くなり、換気は行われているように見えても、遠い隅や死角部分には風流が回らず、湿気が停滞します。こうなると、湿度ムラが生じ、湿気が多い場所でカビが繁殖しやすくなります。 さらに、建物の上下階差、階段吹き抜け、開口部風の影響などが空気の流れを乱す要因となることがあります。これらが複合すると、設計・施工時に意図しない空気の偏りが発生し、見えない部分で湿気が集中しカビトラブルを引き起こしやすくなります。 では、こうしたリスクを抑えるためには設計段階でどのような工夫が必要か、給気確保・負圧抑制の観点から具体的な指針を紹介します。 給気口は、可能な限り各居室に複数設け、給気経路が複雑になりすぎないようにすることが望ましいです。給気口の面積については、排気量に対して十分な給気が確保できるように余裕を持たせた設計を行うべきです。一般的には、給気面積は排気量の1.2~1.5倍程度を目安に設計するケースもあります。 また、給気口は可能な限り下部壁面や窓下近傍、床近傍に配置し、冷気が床近くを循環できるようにすると湿気を動かしやすくなります。給気口を高置きにしてしまうと湿気を上部に押し上げて壁体伝いに流れやすくなり、カビリスクが高まる可能性があります。 さらに、給気口同士の距離・給気ルート・風向き・家具配置・間取りなども考慮し、給気空気が隅々まで行き渡るような流路設計を行うべきです。 給気経路には必ず抵抗(曲がり、長さ、断面縮小、フィルター、グリル、ダクト素材摩擦など)が存在します。これらの抵抗項目を設計段階で見積もり、許容圧損を抑えるようにルート設計を行うことが重要です。 具体的には、給気ダクトはなるべく短く、曲がりや屈曲を少なく、断面変化を抑え、太めのダクトを使うなどの設計が有効です。また、給気グリルやフィルターは目詰まり等も見越して設計余裕を持たせ、将来的な清掃性・メンテナンス性も考慮するべきです。 許容圧損設計も重要で、給気路にかかる圧力損失をトータルで見積もり、排気ファンの性能とバランスが取れるように設計します。これにより、給気量を確保しつつ、負圧の発生を抑制できる換気システムが構築できます。 第3種換気だけでは限界がある場合、あるいはリスクを抑えたい場合には、他の換気方式を検討することも有効です。ここでは第1種換気・第2種換気方式の特徴と、それらを組み合わせたハイブリッド方式の考え方を見ていきます。 第1種換気方式とは、給気と排気の両方を機械的に制御する方式です。一般に全熱交換器(顕熱・潜熱交換器)を用いて、排気で失われる熱エネルギーを給気になどで回収する設計が多いです。 第1種方式のメリットは、給排気のバランス制御が可能であり、室内を中立圧(ほぼ圧力差ゼロ)で運用しやすい点です。これにより負圧発生を抑制でき、外気の無秩序な侵入を防ぎやすくなります。また、給気側も強制給気制御が可能なため、フィルタリング、風量制御、空気の通しやすさを管理しやすくなります。 さらに、熱交換機能がある場合、冷暖房エネルギーのロスを抑えながら換気を行うことができ、省エネ性能も高まります。 ただし導入コストや機器の維持管理、換気ダクト設計の複雑性などが増すため、設計段階での検討が不可欠です。 第2種換気方式は、給気を強制給気(ファンなどで外気を取り込む)し、排気を自然排気に任せる方式です。第3種換気の逆の方式と考えられます。これを使うことで、給気過多で室内をわずかに正圧(外より内圧が高い)に保つという運用も理論上可能です。 また、一部 zones に第1種換気、第3種換気を組み合わせたハイブリッド方式もあります。例えば、湿気発生量が多い浴室・トイレ・キッチンは第1種換気・排気制御を行い、居室は第3種換気、というようなセグメント運用を組む設計もあります。 こうした方式選択を検討する際には、建物全体の熱負荷・湿気量、コスト、メンテナンス性、風の流れシミュレーションなどを総合的に判断する必要があります。 設計段階で適切な換気を組んでも、その後の運用・日常管理が伴わなければ、カビ対策は不十分になります。ここでは、日常的に住まい手ができる湿気コントロール・カビ予防方法を紹介します。 まず、室内相対湿度が高くなりすぎないように管理することが基本です。一般には、室内湿度を40~60%程度に保つことが推奨されます。特に梅雨・夏期・冬期の結露しやすい時期には、除湿器を適切に運用することが有効です。 湿度センサーを各部屋に設置し、リアルタイムで湿度を把握することも有効です。湿度が高くなった場合は早めに除湿・換気量を上げるなどの調整を行うことで、結露・カビ発生を未然に防ぐことができます。 また、調理・洗濯・入浴時には局所換気(換気扇を最大にする、窓を開ける等)を徹底すると、湿気の局所集中を避けやすくなります。 換気システムや給気・排気口が目詰まりしていると、風量が落ち、圧力バランスが崩れてしまいます。定期的なフィルター清掃・ダクト内部清掃・給気口グリルの掃除などを怠ると、換気効率が低下し、負圧傾向が強くなることがあります。 加えて、換気ファン本体のモーターや羽根の清掃、制御装置の点検なども定期的に行うべきです。これにより、設計どおりの風量・圧力性能を維持できます。清掃や点検の記録を残す習慣をつけておくと、長期的なメンテナンス性も向上します。 また、給気口・排気口まわりの樹木やフェンスなど外部の障害物にも注意し、常に空気が障害なく流入・流出できるように配慮する必要があります。 設計が完璧であっても、施工時のミスや欠陥があればカビリスクが高まります。ここでは、施工段階で注意すべきポイントと、施工不良がどのようにトラブルを誘発するかを見ていきます。 気密性を確保するためには、気密シート・シート継手処理・気密テープ・気密パッキング処理などの施工精度が重要です。これらに欠陥や隙間があると、設計で想定した給気流路が乱れ、予期しない外気侵入経路が発生します。これが負圧誘導路を生み、湿気侵入を招きやすくなります。 断熱欠損部分(断熱材の隙間、充填不足、断熱材の断続区間など)は、温度ムラを生みやすくなり、結露が起きやすい場所になります。そこに湿気が侵入すれば、局所的な内部結露・カビ発生が誘発される可能性があります。 また、防水不備(屋根・外壁防水層の漏水、シール欠損、外壁通気層欠如など)は、外気湿気だけでなく、雨水や湿水侵入のリスクも高め、下地材や構造材を湿らせ、カビ発生を容易にします。 使用される建材・下地材・断熱材・仕上げ材料の選定もカビリスクに大きく関わります。通気性・吸放湿性・耐久性・防水性などを考慮しない素材を選ぶと、湿気を中に溜め込みやすくなります。例えば透湿性が極端に低い材料を使うと、湿気が内部に逃げにくくなります。 また、気密施工の精度を担保することは非常に重要です。例えば、配管・電線貫通部、給気口周囲、窓廻り、換気ダクト接続部などは気密処理が曖昧になりやすい部分です。これらの部分に漏れ・スキマが残っていると、意図しない空気流が生じ、設計バランスを崩してしまいます。 施工段階での気密試験(気密測定)や吹き付け断熱との取り合い調整、気密層貫通部の詳細図検討などを徹底すれば、こうしたリスクを抑えることができます。 最後に、設計段階で絶対に押さえておきたいポイントを総括し、チェックリストのような形でまとめます。これをもとに設計・施工・運用を統合的に考慮すれば、カビリスクを最小化できる性能住宅設計が可能になります。 設計時に気密性能・断熱性能・換気方式を別個に考えるのではなく、三位一体で最適化することが不可欠です。気密性を上げるならば、換気方式・給排気設計・給気能力をしっかり併設しなければ湿気滞留を招きやすくなります。逆に換気を強くしても気密性が低いと無駄な風流が発生し、冷暖房効率を悪化させるリスクがあります。 さらに、建物の形状・床面積・階数・間取り・通風ルート・風の影響なども踏まえて、風路計画を早い段階で行うことが望ましいです。特に給気レイアウト、排気レイアウト、ダクトルート、風量設計などは、早期段階からシミュレーションを用いて検討しましょう。 設計時には気密試験・換気風量試験・風流シミュレーションを予備的に行い、設計通りの性能が発揮できるかどうかを検証する体制を整えておくことが重要です。 以下は、設計段階で最低限チェックしておきたい項目リストの例です: 各居室に対して十分な給気口数・給気面積を確保しているか 給気・排気ダクト経路の長さ・曲がり・断面縮小を抑え、圧損設計が妥当か 換気方式(第1種/第2種/第3種/ハイブリッド)を建物特性に応じて適切に選択しているか 気密層貫通部、配管孔、電線貫通部、窓サッシまわり等の気密処理詳細を設計に含めているか 断熱層の欠損がないよう、断熱施工方法・継ぎ目処理を詳細に検討しているか ダクト末端風量調整・バランス調整可能性を設計に織り込んでいるか 施工段階での気密測定・換気風量測定を予定し、性能確認できる体制を設けているか 換気システム・フィルター・給排気部材のメンテナンス性を設計に反映しているか シミュレーション(CFDなど空気流動解析、湿度解析)を事前に行い、設計案のリスクを可視化しているか 将来の改修・増設にも対応可能な空気系統パターンを設計段階で考慮しているか これらを一つ一つ押さえて設計・施工・運用を進めることで、高気密高断熱住宅における負圧・換気バランス・湿気・カビ対策を包括的に実現できる住宅を目指すことが可能です。 本記事では、負圧・換気・高気密高断熱構造がどのように相互作用してカビリスクを高めるかを理論・実例・対策を交えて詳しく解説しました。必要であれば、各見出しの中身をさらに肉付けして、実際の建物ケーススタディを加えることも可能です。 高気密高断熱住宅や第3種換気を導入した建物での「負圧」や「湿気偏在」によるカビ問題は、目に見えない壁内部や天井裏など、非常に複雑な原因が絡み合っています。そのような深刻なカビ問題に対応するには、ただ表面のカビを除去するだけでなく、建物の構造や換気設計を理解し、再発防止までを考えた専門的な施工が必要です。 カビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋では、建物に合わせた最適な除カビとリフォームの提案・施工をワンストップでご提供しています。 私たち株式会社タイコウ建装は、「カビ除去専門サービス」と「リフォーム工事」を一括して行える体制を整えており、住宅だけでなく、オフィス、学校、医療施設、ホテル、歴史的建造物まで幅広く対応可能です。 私たちが採用するMIST工法®は、こすったり削ったりしない非破壊型のカビ除去技術です。建物の素材を傷めず、表面だけでなく素材の内部にまで浸透したカビ菌を根こそぎ分解・除去することが可能です。 MIST工法による除カビの後には、防カビ剤による予防処理を行い、再発を防止します。空気中に浮遊するカビ菌の付着・繁殖を防ぐため、天井・壁・床・家具の裏側など空間全体を対象としたトータル防カビ処理を実施します。 株式会社タイコウ建装は、カビ除去に加えてリフォーム工事も自社で一貫して対応できる体制を整えております。たとえば、以下のようなご依頼にも柔軟に対応しています: カビによって傷んだ壁紙の張り替え、下地の補修 床や天井のカビ被害部の張り替えや補強 結露・換気改善のための断熱リフォーム、窓交換 給排気設備の換気改修工事(第1種換気システムへの切替など) 調湿・通気性を考慮した内装材への変更 除カビとリフォームを別々の業者に依頼する手間を省き、スムーズかつ効率的に一括で施工できるのが当社の大きな強みです。 私たちタイコウ建装は、ただ美しく仕上げるだけのリフォームではなく、「住まいの性能を根本から見直し、長く快適に暮らせる家づくり」を目指しています。 断熱リフォーム:壁・床・天井の断熱強化、窓の断熱性向上 換気・空調改修:第1種換気・全熱交換換気システムの導入 水回りリフォーム:浴室、洗面所、キッチン、トイレなどのリニューアル 内装改修:壁紙・床材・天井材の貼り替え、下地補修、防音処理など 外壁・屋根修繕:カビや雨漏りによる劣化部分の補修と再塗装 結露・湿気対策リフォーム:調湿建材の導入、気流止め、通気層設計の最適化 建築・構造・換気・カビ・美観・安全性をすべて考慮した「トータルリフォーム」が当社の提供価値です。 カビの除去だけでなく、「カビが再発しない住まい」にしたい方、「傷んだ壁や床も一緒に直したい」とお考えの方は、ぜひカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へご相談ください。1. 建物で“負圧”が発生するとは何か

1‑1. 負圧の定義と建物内で起こるメカニズム

具体的には、排気ファンや換気扇、浴室・トイレの換気によって空気を屋外に排出する量が、給気(外部から室内に取り入れる空気量)を上回ると、建物内部がわずかに負圧となります。すると、外の空気は建物の隙間・壁のクラック・配管孔の隙間などを通って内部に引き込まれようとします。1‑2. 負圧が引き起こす湿気侵入とカビリスク

2. 高気密高断熱住宅と湿気・水蒸気の関係

2‑1. 高気密高断熱住宅のメリットと落とし穴

2‑2. なぜ湿気が室内にこもりやすくなるか

3. 第3種換気方式の特徴と問題点

3‑1. 第3種換気とは?給排気の流れと仕組み

3‑2. 第3種換気で発生しやすい給気不足・圧力差

4. 負圧 + 第3種換気が生むカビトラブルの実例

4‑1. 壁体・クロス裏/隙間部での内部結露とカビ

4‑2. 床下・天井裏で湿気が滞るパターン

5. 吸気‑排気バランスの崩壊による湿気偏在

5‑1. 局所の“湿気滞留ゾーン”発生メカニズム

5‑2. 換気ショートサーキット・空気の偏り問題

6. 負圧抑制・給気確保の設計上の工夫

6‑1. 給気口配置と面積の設計指針

6‑2. ダクト抵抗・フィルター抵抗と圧損設計

7. 換気形式の見直し:第1種・第2種換気の可能性

7‑1. 第1種換気(全熱交換方式など)のメリット

7‑2. 第2種換気併用やハイブリッド方式の考え方

8. 日常管理でできる湿気コントロール・カビ予防

8‑1. 室内湿度管理・除湿器・湿度センサー利用

8‑2. 換気扇メンテナンス・給排気口の清掃

9. 施工・施工不良がもたらすリスク

9‑1. 気密不良・断熱欠損・防水不備の影響

9‑2. 素材選定と気密施工精度の重要性

10. 設計段階で押さえておきたいポイントまとめ

10‑1. 気密・断熱・換気をトータルで最適化

10‑2. 設計チェックリストと事前シミュレーション

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

独自のMIST工法®で素材を傷めず根本からカビを除去

人体や環境にも配慮した専用の除カビ剤を用いるため、保育園や病院、介護施設などでも安心してご依頼いただけます。除菌後の防カビ処理で長期的な予防も万全

即効性・持続性・安全性の3点を兼ね備えた処理方法で、長期にわたる快適な住環境を実現します。カビ除去と同時にリフォームも一括対応

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

以下のような各種リフォームに対応しています:

株式会社タイコウ建装が、確かな技術と実績であなたの住まいを守ります。無料相談・現地調査も承っておりますので、気になることがあればお気軽にお問い合わせください。