問題提起

医療施設では、見えない天井裏や床下などで発生するカビやカビ臭が、患者やスタッフに健康影響・不快感をもたらし、苦情や信頼低下を招く悩みが少なくありません。

記事を読んで分かること

本記事では、医療施設でカビが発生する原因から、天井・床・壁ごとの対策、臭いの軽減法、クレーム対応の方法、そして再発防止策まで一貫した手法を学べます。

記事を読むメリット

この記事を読むことで、医療施設におけるカビリスクを事前に検知し、クレームを防ぎながら安全で清潔な環境を維持する実践的知識と戦略を得られます。

1. 医療施設で「カビ」が発生する主な原因

医療施設でカビが発生する背景には、一般建築物よりも厳しい衛生基準と環境制御の要件がある中で、湿気・温度・空気循環・建材条件が複雑に絡み合っています。この章では、天井裏・壁・床という具体的な場所を念頭に、なぜ医療施設でカビが出やすいのかを深掘りして解説します。

1‑1. 天井裏・壁・床の湿気・結露リスク

医療施設において、天井裏・壁・床は、構造的に湿気や結露が溜まりやすい“盲点”になりやすい場所です。

まず、天井裏は建物の屋根と屋内空間との間の空間であり、気温差や屋根断熱の不備、屋根材の通気不良があると、外気との温度差で結露が起きやすくなります。たとえば夏季には外気が高温多湿で、天井裏内部が比較的低温になると水蒸気が冷やされて壁や梁に結露してしまいます。逆に冬季には屋内が暖房されて乾燥していても、外気と屋根裏空間との温度差により結露が発生することがあります。

壁やカーテンウォールなどの壁面も、構造内部に断熱材が不十分だったり、断熱層と室内仕上げ層の境界で温度差が大きかったりすると、壁内部に湿気が移動して結露しやすくなります。特に、柱や梁廻り、配管スリーブ部分、隙間部などには水蒸気が入り込みやすく、結露点を超える条件下では微小な水滴が付着してカビ発育の温床になります。

床下・床材も見落としがちですが、医療施設で用いられる床構造(コンクリートスラブ、二重床、空調配管下地など)によっては、下階や地下の湿気が上昇して床裏に湿度をもたらすケースがあります。特に、床下に配管、排水管、空調ダクトが通っていると、配管からの漏水・結露・配管周辺の温度ムラなどが原因で床裏に湿気が滞留し、床裏・床下レベルでカビが増殖してしまうことがあります。

また、医療施設では水場(洗面所・シャワールーム・実験室・器具洗浄室など)が多く、配管経路が壁内を貫通していたり、配管の断熱や保温が不完全であったりすると、配管まわり断熱不良で結露が発生します。配管の保温材に隙間があったり、古くなって劣化していると水滴が発生し、それが壁内部や隙間に浸透しやすくなります。

さらに、清掃水や洗浄液の飛散、溢水、モップ洗浄時の水分の飛び散り、モップ陰影部分の乾き残りなども、天井・壁・床近傍の湿潤を誘発します。特に、モップ拭き後に十分乾燥させないと、拭き残しの水分が壁面や床目地部、建材の継ぎ目部に滞留して、カビ発生を助長する傾向があります。

医療施設の構造設計上、見えない点検口、天井点検口、設備シャフト、配管ダクト導入口などが多く、これらの周辺で気密不良・断熱欠損が起きやすく、そこに温湿度ムラが発生してカビが密やかに育っていくケースも多々あります。

したがって、天井裏・壁・床といった場所の湿気・結露リスクを未然に制御できないと、医療施設ではカビ発生率が非常に上がるという構造的な課題があるのです。

1‑2. 換気不足・空調設備の不具合

湿度制御と換気はカビ抑制の基幹要素であり、医療施設ではこれがしばしばボトルネックになります。

医療施設には、手術室・集中治療室・病棟・検査室など多様な使用目的の部屋があるため、各室の換気量・空調条件を個別最適化して制御する必要があります。ところが、設備設計が不十分だったり老朽化が進んでいたりすると、換気能力が設計値を下回ったり、空気経路に滞留や逆流が起きたりすることがあります。空調機器のフィルター未交換、ダクト清掃不足、風量調整不良、ダクトの断熱不良、給排気開口部の閉塞・設計不整合などが原因で、室内換気が著しく悪化し、湿気が滞留しやすくなります。

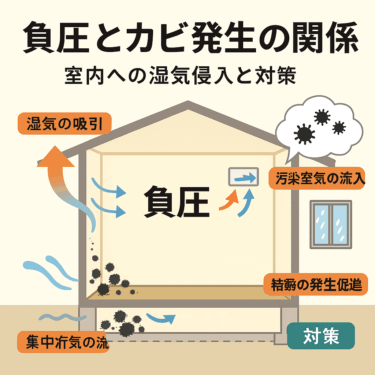

特に医療施設では、陽圧・陰圧制御といった空気制御が求められるゾーン(無菌操作室、隔離室など)が存在し、これらを適切に維持するために複雑な空調制御系統を持っています。そのため、空調機器故障・制御調整ズレ・モーター不具合などが発生すると、設計想定外の風量変動が湿気分布に異常をもたらし、局所的な湿潤エリアができることがあります。

また、医療施設では冷暖房機能を使う頻度が高く、冷房時の除湿・再熱制御、加湿・除湿併用運転、空調の部分運転停止など運用上の変動が頻繁に発生します。このような運用変動があると、室内に不安定な湿度ムラが発生しやすく、それがカビの芽を作る土壌となります。

さらに、ダクト結露や冷媒管結露、空調機本体内部の水滴・結露のドレン不良、ドレン管閉塞・逆流、ドレン勾配不良などが発生すると、空調機器自体が湿源になってしまい、そこから湿気が施設内部に漏れるようなケースも見られます。特に空調機器の吹出口・吸込口近傍は気流変動が大きく、湿気が滞留しやすい領域になるため、設計段階で風速・気流分布を検討しておかないと局所カビ発生の原因になります。

さらに、換気口やダクト入口が外気に面している場合、外気の雨水や埃、虫、落葉などが侵入し、吸気口が部分閉塞することもあります。その結果、実際の通気量が落ちて意図した換気ができなくなったり、給排気不均衡が起きたりするため湿気が室内に滞留しやすくなります。

また、手術室・検査室・無菌室などは通常24時間常時運転、あるいは非常時運転モードがあり、運転停止モード・夜間モードなどに切り替える設計になっている場合があります。夜間やオフピーク時に換気風量を下げる運用をすると、湿度が上昇し、それが翌朝まで残ってカビ発生リスクとなる事例も多いです。換気停止時間の制御、空調停止時間の設定、湿度閾値連動運転などを設計・運用に織り込まないと、換気不足が慢性化してしまいます。

したがって、医療施設では換気・空調設備の維持・制御が極めて重要であり、その不備がカビ発生を誘引しやすい点を常に念頭に置く必要があります。

1‑3. 建材・構造・断熱性の問題

カビ発生リスクは、建材の種類や構造仕様、断熱性能の良し悪しによって大きく変わります。医療施設では特殊な床・壁・天井材、二重床や二重天井構造、配管シャフト、設備スペースなどが複雑に構成されているため、建材選定・施工品質・断熱仕様に起因するカビリスクがしばしば顕在化します。

まず、建材自体の吸水性・保存水分性(保水性)が高いものは湿気をため込みやすく、そうした建材内に水分が入り込むと長時間湿潤状態が維持され、カビにとって育成好適環境になります。たとえば石膏ボード、吸音材、断熱材、無機繊維系材、石灰系材、木質系下地材などは水分を吸収・保有する性質があるものが多く、湿度変化の影響を受けやすいです。これらに透湿性を考慮しない施工や水蒸気バリア設計ミスがあると、壁内結露・透湿不均衡などを誘発し、建材内部に湿気滞留を生じさせることがあります。

また、複合構造(壁層積構造、サンドイッチパネル、二重壁など)や複雑な継ぎ目・ジョイント部、貫通部(配管・ケーブル穿孔部・ダクトスリーブ部など)では気密性が損なわれやすく、そこから空気漏入・水蒸気侵入が発生し、温湿度ムラが発生する可能性があります。特に、貫通部まわりのシーリング不良・目地密封不良があると、温湿度ムラの“ホットスポット”ができ、カビ発生拡大の芽を生むことがあります。

断熱性能が不十分な建物では、壁・天井・屋根などの温度境界で大きな温度差が生じ、結露リスクが上がります。たとえば、外気寒冷時に室内暖房をしていると、外部との断熱が弱い壁面や外皮部近傍で表層結露が起こりやすく、それが壁内部に湿気浸透を誘発する要因になります。断熱材の施工不具合(隙間、圧縮、偏移など)や施工ズレ、不適切なバリア層配置、気密層の破れなどがあると、その部位を中心に湿度制御が崩れてカビ発生が集中することがあります。

さらに、建物の構造的形状(曲線壁、梁出し、開口・吹抜け、階段ホール、天井高変化など)による温度分布ムラ・空気流速ムラが湿気滞留を助長する可能性があります。特に、吹き抜け・階段吹抜け部・高天井部・梁下陰影部などは換気流れが届きにくく、空気滞留が起きやすい構成になりがちです。こうした形態部位が断熱性能的に弱点になると、温湿度ムラの温存空間となりやすく、そこにカビが潜伏する領域が生まれます。

もう一つ見落とせない要素として、施工時の湿気残留です。施工中・改修施工中に濡れたコンクリートやモルタル・接着剤・塗料などが十分乾燥しないまま仕上げ工程に入ると、構造体や下地材が内部水分を抱え込んだ状態で封じ込められることがあります。特に、大規模改修・増築工事時にはこの湿気残留リスクを軽視されやすく、結果として完成後初期段階で建材裏面・天井裏での湿気放出と結露が発生し、カビ発生を誘発するケースがあります。

さらに、地盤からの水蒸気上昇(地下水位高・地下施設・地下ピット部がある構造など)や、基礎コンクリートスラブ・床下の湿気侵入(床と基礎間の透湿設計不備、シート未施工、貫通スリット不備など)も床・床下構造への湿気供給源になります。医療施設の場合、地下ピット・地下機械室・配管トンネルなどを有する建物も多く、それらを介して湿気が上昇して床裏に供給されカビリスクを高めます。

以上をまとめると、医療施設でカビが発生しやすい主な原因は、「湿気供給源+温湿度ムラ発生条件+換気・空調制御不備+建材仕様・施工欠陥」が複合的に作用する構造的脆弱性がある点にあります。特に天井裏・壁・床という“見えにくい場所”は、湿気や結露が進行しても発見が遅れがちであり、放置されることでカビ被害が広がるというリスクを孕んでいます。

2. 医療機関におけるカビ・カビ臭の健康リスク

医療施設は、本来「健康を守る場」でありますが、カビやカビ臭が発生することで、患者・医療従事者双方にとって健康上のリスクとなってしまいます。この章では、特に免疫抑制患者や呼吸器疾患患者・アレルギー感受性の高い人々に焦点を当てて、カビ・カビ臭がもたらす健康影響を整理します。

2‑1. 免疫抑制患者や呼吸器疾患患者への影響

医療施設では、がん治療・透析・移植後・化学療法中・免疫抑制療法中・重症患者など、免疫機能が低下している患者が多く入退院します。こうした方々は、通常よりもカビや真菌性微生物の侵襲に対して脆弱です。

カビが発生している環境では、空気中にカビ胞子や菌糸断片、代謝産物(揮発性有機化合物、菌毒性物質など)が浮遊・拡散します。これらを吸入することにより、通常の健康者では無害または軽度の刺激症状で済むものが、免疫抑制者では肺定植・真菌感染(アスペルギルス症、カンジダ肺炎など)を引き起こすリスクがあります。特に、肺に既存疾患を持つ患者や、慢性肺疾患、COPD、気管支喘息などを併存する患者は、カビ由来の刺激・アレルギー反応によって呼吸器障害を悪化させる可能性があります。

さらに、湿潤環境においてカビが発育すると、微細粉塵や胞子が空気中に舞い、その微粒子が肺胞領域まで到達することがあります。これが慢性的に曝露されると、呼吸器炎症、間質性肺炎、慢性気管支炎の悪化、アレルギー性肺炎(過敏性肺炎)様反応を誘発する可能性があります。また、菌体断片や胞子が気道上皮細胞・肺胞上皮細胞に刺激を与え、サイトカイン放出・炎症反応を誘起し、肺機能低下を促すというメカニズムも指摘されています。

特に、入院患者や手術後患者、術後創部・侵襲性処置患者、人工呼吸器使用患者などは、呼吸器に直接接触する機器や環境中のエアロゾル経路を通じて、カビ胞子や微生物が侵入しやすくなる点がリスクを増大させます。院内空調吹出口・吸気口近傍やエア供給ダクト、手術室・無菌室において、微小浮遊粒子が混入してしまうと、感染リスク・肺合併症リスクが上昇する恐れがあります。

また、カビ代謝物由来の揮発性有機化合物(いわゆる“カビ臭ガス”成分:ケトン類・エステル類・有機酸類など)は、長期曝露により気道刺激・気管支過敏性増強などのリスク因子となる可能性があり、呼吸器機能を脆弱な患者に対してはより慎重な管理を要します。

こうした理由から、医療施設では、一般環境以上にカビ発生抑制と微粒子制御が重要であり、特に免疫抑制患者や呼吸器疾患患者への配慮をした対策設計と運用が不可欠となります。

2‑2. 空気中胞子・揮発性物質がもたらす臭気・アレルギー

カビが生育している場所では、胞子が空気中に浮遊するだけでなく、カビが代謝して産生する揮発性有機化合物(VOCs = volatile organic compounds)や二次代謝物(マイコトキシン類、菌状酸、揮発性硫黄化合物など)が放出され、これが「カビ臭」として検知されるほか、アレルギー刺激源・健康影響源ともなります。

カビ臭とは、通常 “青カビ臭”、“発酵臭”、“湿った土のような匂い” と形容される匂いで、これらはカビ菌が代謝・分解反応を行う過程で生成する揮発性物質の混合体です。例えば、2-メチルイソボルネオール、2-メチル-1-ブタノール、酢酸エチル、酢酸、4-メチル-2-ペンタノールなどの揮発性化合物が知られています。これらは極めて微量であっても敏感者には臭気刺激や不快感を誘起することがあります。

これらの揮発性成分は、空気循環系統、エアコン吹出口・吸気口、ダクトを通じて拡散するため、発生源が局所であっても施設の広域に臭気影響を及ぼすことがあります。特に、空調経路を通じて臭気が他室に拡散するなど、カビ臭問題は空間全体を不快なものとさせる可能性があります。

また、揮発性物質は気道上皮・嗅覚粘膜を刺激し、不快感、咳・くしゃみ・鼻炎様症状・頭痛・目の刺激感などを生じさせる可能性があります。敏感な職員や患者はこうした刺激症状を感じやすく、施設に対する不満・クレームにつながることもあります。

さらに、カビ胞子表面や断片にはアレルギー誘発性抗原性を持つタンパク質や多糖体が含まれており、これらを吸入することでアレルギー性鼻炎・気管支喘息・過敏性肺炎類似反応を誘発する可能性があります。特に長期曝露・高濃度曝露条件下では感作が成立する可能性があり、施設内での慢性的な症状悪化リスクとなります。

また、某種のカビ(たとえばアスペルギルス属、ペニシリウム属、クラドスポリウム属など)は、マイコトキシン(カビ毒)や揮発性代謝産物を産出することが知られており、これが室内環境への長期蓄積・拡散を通じて、健康リスクを高める可能性も指摘されています。ただし通常医療施設環境レベルでは劇的な中毒的影響は稀とされますが、感受性高い被験者・長期曝露条件下では無視できないリスク要因となります。

したがって、カビが発生するだけでなく、そこから発生する微粒子や揮発性物質を如何に抑制・除去するかが、医療施設環境管理における「空気質・快適性・健康維持」の鍵となります。

3. 病院・医療施設で起こるカビに関する苦情・クレーム対応

医療施設でカビやカビ臭が発生すると、患者・スタッフからの苦情・クレームが発生しやすく、それを適切に対応しないと施設の信頼性・評判・法的リスクに響きかねません。この章では、実際に起こりうるクレーム例、責任判断、対応フロー、報告書や記録のポイントについて解説します。

3‑1. 患者・職員からのクレーム例とその背景

医療施設でカビ・臭気に関して発生しやすいクレーム・苦情には、例えば以下のようなものがあります。

-

病室・廊下・処置室などで「いやなカビ臭がする」「空気がこもっている感じがする」「壁・天井に黒ずみやシミが見える」

-

カビが目に見える部位(壁角、天井点検口、エアコン吹出口、ダクトグリル周辺など)に発生していて「不衛生・掃除していないのでは?」「建物の管理がずさんではないか」という指摘

-

患者や付き添い者がアレルギー反応やくしゃみ・咳など体調不良を訴える

-

スタッフが詰所・休憩室・更衣室などで臭気を感じる、空気不快感がある

-

手術室・無菌室近傍での空気汚染懸念・空調信頼低下の指摘

-

カビ除去作業中の騒音・臭気・水浸し・業務制限に関する不満

-

再発・改善効果への不満、再度臭い・カビが戻ったというクレーム

これらのクレーム背景には、利用者・職員の「清潔さ・快適性・安全性」への期待が強く、施設管理者が見落としていた“見えない場所”の汚染が露呈することが多く、また苦情対応・説明不足が信頼低下を招くケースが多々あります。

医療施設におけるクレームは、単なる不快感の訴えから始まり、病院評価・口コミ・訴訟リスクに波及し得るため、速やかかつ適切に対応する体制を整える必要があります。

3‑2. 法的・責任判断・報告書作成のポイント

クレーム対応においては、感情的対応ではなく、法的責任判断・記録・報告書作成体制をきちんと構築することが肝要です。以下に、対応上の注意点とベストプラクティスを整理します。

責任範囲の明確化

クレーム対応では、まず当該カビ発生・臭気発生箇所が建物・設備由来のものか、日常運用・清掃不備由来のものかを切り分ける必要があります。もし設備故障、空調ダクト破損、断熱欠陥、施工不良、配管漏水、湿気侵入などが要因であれば、施設管理側責任となる可能性があります。一方、日常清掃忘れ・モップ拭き残し・患者行動由来・物品配置による遮蔽など運用要因が重い場合は、管理運用責任も問われうるという線引きを明確にしておくべきです。

初期対応の速さ

苦情受付後、初動調査・一次対応をできる限り速やかに実施します。クレームを放置して時間がたつほど、その印象が悪くなり、被害拡大・感情的対立を招きます。現場確認、原因調査、臨時遮蔽・局所換気強化などの応急措置を先行させます。

現場記録と写真撮影

調査時には、発生箇所の拡大写真、臭気発生点、汚染拡がり予測、壁・天井・床状態、空調吹出口・吸込口、ダクト開口部、配管貫通部などを詳細に撮影します。撮影日時、撮影者、撮影位置を記録し、後で比較できるようにしておきます。臭気強弱を可能なら定性的記録(臭気強・中・弱など)しておくとよいでしょう。

空気試料採取・微生物試験

場合によっては空中浮遊胞子数測定、空気微生物培養検査、壁面スワブ検査、湿度・温度記録、表面湿度測定などを行います。これにより、カビ繁殖度・濃度把握が可能になり、改善前後比較や責任判断・対策効果検証に用いられます。

報告書の構成

報告書には以下を含めるべきです:

-

発見日時・クレーム受付日時・担当者

-

苦情内容・苦情者情報(患者・職員・訪問者等)

-

発生場所および周辺環境の現況(温湿度、建材仕様、空調吹出口等)

-

調査方法・検査データ・撮影資料

-

原因分析仮説(湿気侵入・結露・空調不備・配管漏水・清掃不備等)

-

応急対策実施内容と結果

-

恒久対策案・改善工程・スケジュール

-

再発防止計画・モニタリング計画

-

施工業者・技術者名・責任分担

-

結果フィードバック・苦情者への報告文案

説明・報告窓口対応

クレーム者に対しては、調査着手・工程説明・改善見込み期間・対応責任部署を明確に伝えることが重要です。進捗定期報告を行うとともに、最終報告時には改善実績・写真比較・再発防止策を示して信頼回復を図ります。

保証責任・賠償責任の検討

万一被害が拡大して患者体調悪化や機器損傷、損害賠償要因と認定される場合を視野に入れ、調査記録・報告書は証拠資料として整備しておく必要があります。リスクヘッジとして、保険対応可否、第三者専門機関意見取得、法務部門との連携を行うべきです。

継続点検・フォローアップ体制

クレーム対応終了後も、定期点検・モニタリングを行い、再発兆候がないかフォローアップする体制を構築しておくことが好ましいです。改善策の効果を定期的に検証し、必要時さらに対策追加を行うループを回すことで、信頼性維持を図ります。

このように、クレーム対応は単なる“謝罪・掃除”ではなく、調査・記録・責任切り分け・改善計画・フォローアップを含むマネジメントプロセスとして運用する必要があります。特に医療施設では、信頼性と安全性が極めて重要であるため、徹底的かつ透明性ある対応が不可欠です。

4. 天井裏・床・壁の具体的なカビ対策・防止手法

この章では、実際に天井裏・床・壁という“発生温床部位”に対して、具体的にどのような対策を講じるべきかを説明します。設計段階・施工段階・運用段階に分けて、現場適応型の戦略を含めて解説します。

4‑1. 定期点検・結露抑制・湿度管理

カビ対策の基本は “水分を制御する” ことにあります。特に天井裏・壁・床に関しては、定期点検、結露抑制、湿度管理という三本柱を重ねて実践していくことが有効です。

定期点検

-

天井点検口・サービススペース点検口を戦略的に配置し、点検可能性を確保する

-

定期点検スケジュールを立案(季節変動時期、工事後、空調運用変更時など)

-

点検時には温湿度センサー読み取り、壁・梁・天井裏の表面温度測定、結露可能性部位の目視チェック、湿度上昇傾向部位の履歴比較

-

配管シャフト・ダクト周囲、貫通部・スリーブ部・配線隙間部など重点チェック箇所の重点確認

-

目視写真撮影・定点観察記録・異変アラートシステム連動

このような定期点検を継続することで、カビ発生初期段階での兆候を捉え、小規模対処可能範囲で抑えることができます。

結露抑制

-

断熱強化:屋根・外壁・屋上床・外筐部の断熱材仕様を評価し、熱橋(梁・柱・壁継手)補強や断熱層最適化を図る

-

気密施工:建物外皮・壁パネル・貫通部シーリングを厳密に施工し、空気漏入・侵湿を抑える

-

防湿・透湿設計:外気側と室内側の湿気流動を設計段階で制御(湿気バリア、通気層、透湿膜設定など)

-

温度制御併用運転:冷房時の除湿→再熱併用、加湿制御併用など空調制御を駆使し、表面温度を露点以上に保つ

-

吹出口温度制御:空調吹出口風温を適切に制御し、壁・天井面に寒風流当しないよう気流設計

-

エアカーテン、吹き出しガード、風向制御など風速調整を活用して低速風部位に湿気付着を減らす

-

吸排気バランス制御:外部給排気バランスを保ち、外気浸入による湿気過多を抑制

-

配管保温・ドレン管理:冷媒・冷水配管に断熱材を確実に巻き、ドレン管の通水・勾配・排水状態を定期点検

これらの結露抑制策を設計段階と運用段階で併用実行することが、天井・壁・床での“水滴発生→湿潤化”を断ち切る鍵となります。

湿度管理

-

室内湿度目標値設定:一般用途室では40~60%RH、湿気影響強い場所ではより低湿度(例 45%RH以下)目標などを定める

-

室内湿度センサー設置:各室・通路・設備室・天井裏・床下などに温湿度センサーを配置し、リアルタイム監視

-

空調連動制御:室湿度が閾値を超えたときは除湿運転・換気強化運転を自動起動するよう連動制御

-

部分除湿装置:除湿機・ドライエア装置・衣類乾燥兼用空調器などを局所設置し、湿気ピーク時に対応

-

夜間湿度抑制:換気風量抑制時間帯の見直し、夜間運転モード湿度抑制機能強化

-

モード遷移制御:朝晩湿度変動期に対応できる漸移運転モードを空調制御に持たせる

-

湿気遮蔽材・乾燥材併用:一部障壁として乾燥材・シリカゲル・防湿層材を併用し湿気緩衝層を設計

これらの湿度管理手法を運用レベルまで落とし込み、常時「湿気過多条件にならないよう維持」することが、カビ発生抑制の基盤となります。

4‑2. 表面処理・防カビコーティング・MIST工法等

湿気コントロールだけではカビ発生を完全に防止できない場合もありますから、表面処理や除カビ技術を併用することが実践的対策として有効です。ここでは、具体的な薬剤処理法・防カビコーティング・特殊工法(例 MIST工法®)を紹介します。

表面処理と除カビ

-

表面清掃と除菌:施工前に除去可能なカビ菌糸・胞子を物理除去(ブラッシング、拭き取り、真空吸引など)し、その後除菌剤で表面殺菌

-

中性・弱アルカリ性除カビ剤の使用:建材を傷めにくい成分を選定し、pHや溶解性を現場条件に合わせて調整

-

微生物洗浄併用:酵素系洗剤・界面活性剤併用、バイオ洗浄剤を併用して有機物付着を分解・除去

-

表面乾燥強化:薬剤処理後、乾燥機・送風乾燥・赤外線乾燥などを併用し、基材含水率を低下させて定着性を阻害

防カビコーティング

-

抗菌防カビ薬剤塗布:表面に長期防カビ材(銀イオン系、亜鉛系、銅系、フッ素系などを基材に含むもの)を塗布

-

ナノコーティング:親水性・親油性界面活性ベースのナノ粒子コーティングにより菌糸侵入阻止層を作成

-

光触媒コーティング:TiO₂等の光触媒による自己分解性カビ抑制表面を施工

-

撥水性・防湿性表層形成:撥水性塗膜・防湿膜を併用し表面湿潤化を防止

-

塗膜寿命管理:定期再塗布スケジュールを組み、塗膜の劣化・剥離を防ぐ

MIST工法® 等高度除カビ技術

MIST工法®は、霧状の微細な除カビ専用剤を噴霧し、カビ胞子・菌糸を包み込んで分解除去する技術です。医療施設のデリケートな環境にも適用可能な安全性を兼ね備えており、天井裏・壁裏・空調ダクト内部など見えにくい箇所にも対応可能であることが特徴とされています。実際、病院の天井カビ除去事例では、MIST工法®が効果を上げている報告があります。

MIST工法®導入の主な利点は以下の通りです:

-

微粒状薬剤が隅部・目地・継ぎ目部にも浸透しやすい

-

表面を擦らず除菌できるため、建材を傷めず施工可能

-

処理後残留物が少なく、清掃容易性が高い

-

抗菌・防カビ効果を併せ持つ薬剤を使用可能で、再発抑制効果も有する

-

短期間施工・迅速復旧性があり、医療現場運用中断を最小限にできる

導入にあたっては、対象部位特性(材質・形状・傾斜・隠蔽性)を考慮した霧化粒子径・薬剤濃度・噴霧配置設計が重要です。施工後は、薬剤の反応時間、乾燥時間、換気処理、残留物チェックなど運用ルールを明確にする必要があります。

さらに、MIST工法®と防カビコーティングを併用する戦略も有効で、初期除カビ処理後に防カビ塗膜を重ねることで、除去性能と予防性能の両立を図ることができます。特に医療施設においては、表面清掃性・耐薬品性・耐久性を考慮した薬剤選定と施工方法設計が鍵になります。

また、空調ダクト内・吹出口裏面・点検口内部・天井裏などアクセス困難箇所には、MIST工法®をはじめとする微霧噴霧処理を応用し、全体的なカビ抑制ネットワークを構築することが推奨されます。これにより、湿気コントロール+定期点検・除カビ処理による多層抑止体系を確立できます。

以上のように、天井裏・床・壁という構造的リスク部位には、水分制御+換気管理+表面処理+高度除カビ技術(例 MIST工法®)という多層的アプローチで対策を講じることが、医療施設におけるカビ発生抑制において最も堅実かつ実効性のある方法となります。

5. 臭い(カビ臭)を消す・軽減する対策

カビ臭は、施設利用者・患者・職員の快適性・満足度・信頼感に直結するため、単に“見えないカビ”を除去するだけでは不十分です。この章では、臭気発生メカニズム理解を踏まえ、揮発性物質除去法・吸着技術・空気清浄技術などを用いた具体策を提示します。

5‑1. 揮発性物質の除去と換気強化

臭気源となる揮発性物質を除去することが基本戦略です。

揮発性物質源制御

-

発生源除去:カビ発生部・付着汚染面を除去・除菌処理・乾燥処理することで揮発源自体を減らす

-

表面封止:揮発源面をコーティング・封止塗料で封じ込み、揮発拡散を抑える

-

揮発性抑制剤併用:揮発性物質の発生を抑える添加薬剤・抑制材を併用設計

-

揮発性物質吸着除去:活性炭フィルター・ゼオライト・活性アルミナ・シリカゲル等の吸着材を臭気流路に設置

換気強化・空気流動設計

-

局所換気強化:臭気発生源近傍に吸気・排気ファンを設置し、局所的に強い空気変換を行う

-

ソース排気ルート設計:臭気発生源から最短・最適ルートで換気排気を行う風路設計

-

負圧・陰圧管理:特定ゾーンを陰圧化し、臭気拡散を抑制

-

外気希釈換気:外気導入量を増やして内部空気を希釈して臭気濃度を下げる

-

層流・気流ガイド:気流制御によって臭気を他空間に回さず、効率的に排気へ導く

-

ファン・ブロワの音・風量適正化:風速設計を最適にして滞留域を減らす

5‑2. 吸着材・活性炭・空気清浄技術の活用

臭気・汚染成分を物理・化学的に除去する手法を併用することで、カビ臭の軽減を強化できます。

吸着材利用

-

活性炭フィルター:臭気分子を表面吸着して除去。空調ユニット・局所換気ダクト・排気吹出口前段などに設置

-

ココナッツ炭・椰子炭・木炭系活性炭:高吸着性能を持つ素材を選定

-

ゼオライト・分子ふるい:分子サイズ選択性を持つ吸着材を併用し揮発性物質を選択吸着

-

金属有機骨格 (MOF) 吸着材:新素材として高吸着性能を持つものを局所実証導入

-

吸着材補助材:バイオ活性炭・活性炭複合材・触媒活性炭を使用して臭気分解まで可能とする設計

空気清浄技術

-

HEPA フィルター:カビ胞子・微粒子除去に必須。空調系統・空気清浄機内蔵に配置

-

脱臭器・オゾン生成器:臭気分子の酸化分解により除臭。ただし医療施設では適正濃度管理・安全性確保が必須

-

光触媒除臭装置:LED光源+TiO₂触媒による揮発性物質の分解除去

-

プラズマ方式脱臭:イオン発生・オゾン併用方式による臭気分子破壊

-

フォトカタリスト併用型空気清浄機:微光LED+触媒コーティング空気清浄機を設置

-

活性炭+HEPA 併設型空気清浄装置:複合方式で粒子も臭気分子も除去可能

これらを組み合わせることで、単一方式では除去困難な臭気成分にも対応できる構成を設計できます。

実践運用注意点

-

吸着材飽和管理:活性炭等は飽和すると吸着力を失うため、定期交換・再生管理が不可欠

-

流量設計:風量を見込んで吸着材面積を設計し、風速過度による脱着防止を考慮

-

吸着材配置最適化:臭気濃度勾配を見ながら最適配置位置を選定

-

メンテナンス性確保:吸着材交換作業時の臭気飛散防止、ヒュームフード設置、運転時モード切替対応

-

安全性配慮:オゾンや活性酸素発生系装置導入時には濃度管理・人体影響評価が必須

-

運転制御連動:空調制御系統と連動し、気流最適制御と吸着装置稼働最適化を図る

-

モニタリング併用:臭気センサー・総揮発性有機化合物 (TVOC) センサーを導入し、除臭性能維持をモニタリング

これらの対策を換気制御や除湿・除湿運転と組み合わせることで、臭気源そのものの除去から空気質制御まで包括的に対応できます。

6. 定期メンテナンスとモニタリング体制構築

カビ対策・臭気対策は一回限りの処置で終わるものではなく、継続的な維持運用とモニタリング体制の構築こそが、長期安定運用を実現する鍵となります。この章では、温湿度モニタリング、清掃メンテナンス計画、異常検知アラート設計などを詳細に述べます。

6‑1. 温湿度センサー・定期測定の運用

センサー設計と配置

-

多点配置:病室・廊下・機械室・天井裏・床下・ダクト内など、温湿度分布を把握できる複数センサーを設置

-

高精度センサー使用:±1 % RH 程度の高精度型センサーを選定

-

データ記録機能:長期ログ保存対応、時間分解能(例 5 分・10 分間隔)

-

通信方式:有線・無線 WiFi/LoRa/Zigbee などを採用し、集中監視室への集約

-

校正管理:年数校正・交換サイクルを定め、センサーの信頼性維持

モニタリング運用

-

閾値設定:上下限閾値(例 湿度上限 60 %RH、下限 30 %RH など)を設定し、超過時アラート

-

リアルタイム警報:閾値超過時に管理者へメール/SMS通知

-

トレンド解析:温湿度の推移グラフ化、季節変動・異常傾向把握

-

相関分析:湿度変化と設備運転モード・外気条件・風速などの関係性分析

-

異常検知:急激変動・予想外上昇傾向など異常パターン検出アルゴリズム導入

-

レポート出力:日次・週次・月次レポートを自動生成し、運用評価を支援

このように、リアルタイム+蓄積データベースを組み合わせたモニタリング体制を構築することで、カビ発生予兆を早期探知し、対策を先手で打てるようになります。

6‑2. 清掃スケジュール・予防保全型管理

清掃計画設計

-

階層別清掃頻度設定:高リスクゾーン(洗浄室・水場・陰影部)・通常病棟・廊下・天井裏部などゾーン別に清掃頻度を差別化

-

清掃方式区分:日常拭き掃除・週次拭き掃除・月次高圧水洗・四半期遮蔽洗浄・年次全面点検洗浄など段階分け

-

清掃チェックリスト:拭き残し・影部確認・換気口吹出口・ダクトグリル清掃・点検口内部確認などを含んだ詳細チェックリスト整備

-

清掃履歴管理:清掃実施日時・担当者・所要時間・対象範囲・異常所見記録

-

汚染エリア重点掃除:水溜まり・隅部・配管延長部・目地部など重点掃除対象を明示

-

清掃薬剤選定:除菌力・抗菌力・素材適合性を考慮した薬剤ローテーション管理

予防保全型管理

-

定期除カビメンテナンス:年次または半期における部分的除カビ処理・防カビ塗布補強

-

施設改修・改装時対応:改修・改装時には湿気バリア・断熱再構築・気密補強を同時実施

-

モデルルーム・試験部位設置:代表ゾーンに試験的観察領域を設置し、効果測定とノウハウ蓄積

-

PDCA運用:清掃実施 → モニタリング評価 → 改善策反映 → 次期清掃計画見直しという運用サイクルを回す

-

外部点検契約:年1回以上、専門業者による点検・カビ診断サービス契約をして客観評価を導入

-

フィードバック体制:清掃班・施設管理部・診療部門間連携会議を定期開催し、異常報告・改善提案交換

これら清掃・保守管理を「予防型体制」として制度化することで、カビ問題を未然に防ぐ基盤を築くことができます。

7. 実話事例:病院でのカビ除去成功例と教訓

実際の医療施設現場で行われたカビ除去事例を取り上げ、成功要因と反省点・再発防止策を通じて、当該施設で応用できる示唆を抽出します。

7‑1. 施工前後の比較と改善ポイント

ある総合病院の手術センター天井および上部壁面にカビとカビ臭が発生していた事例を取り上げます。

背景・状況

手術室近傍の廊下天井部に黒ずみ斑点が見られ、患者・スタッフから「カビ臭がする」との苦情が複数寄せられていました。天井点検口を開けたところ、天井裏構造材・断熱材に湿気劣化・結露痕起因と判断されました。

調査・診断

-

天井裏内部の温湿度記録を取得し、湿度上昇傾向と外気条件との相関を確認

-

配管貫通部や断熱欠損部、梁継手部の目視確認により断熱欠損・隙間部発見

-

カビ胞子空気採取および壁面スワブ試験を実施

-

炎天下/夜間の温湿度分布を長期モニタリングして異常ゾーントレンドを可視化

改善・除去施工

-

MIST工法®を採用し、天井裏・壁裏隠蔽部・配管スリーブ周囲に霧状除カビ処理

-

除去後、抗菌・防カビコーティング剤を施工

-

断熱補修・断熱材追加・気密補強を実施

-

天井点検口拡張・天井裏換気装置追加

-

吹出口・吸込口近傍に局所換気強化系を導入

-

除湿運転スケジュール最適化・湿度制御運転モード改定

施工後経過

施工後数ヶ月にわたり臭気測定を実施したところ、TVOC濃度および臭気強度ともに初期比で著減。再発傾向も見られず、クレームは収束しました。天井裏・壁裏の定期点検でも湿度異常傾向は抑えられており、カビ再発兆候は認められませんでした。

成功要因まとめ

-

事前調査と温湿度モニタリングを重視し、発生メカニズムを把握

-

施工範囲を隠蔽部まで含めて設計実施

-

除去と防カビ対策を組み合わせた多層アプローチ

-

断熱・気密補強・気流制御設計改善併施

-

施工後モニタリングと定期点検設計を盛り込んだ運用体制確立

7‑2. 再発防止のための改善策・振り返り

この事例を振り返ると、成功後も継続の努力が不可欠である点が見えてきます。

振り返りで得られた改善ポイント

-

初回施工で見落とされた目地隙間部・隠蔽部位が再発起点になる可能性があったため、点検口の拡張・追加設計が有効であった。

-

湿度閾値をより厳格に設定すべきであった。施工後初期期間で湿度上昇局面があり、最適運転モード移行の遅れが見られた。

-

吹出口・吸込口の風速・気流バランスが本格運転時と試運転時で異なり、臭気拡散パターンが変化した部分が確認された。運転モード移行設計ミスをあらためて見直す必要性があった。

-

吸着フィルター設備(活性炭併設型空清機など)を併設すれば、より早期に臭気抑制できた可能性がある。

-

清掃運用班との連携が初期段階で不十分で、除カビ後清掃手順のルール周知・訓練が甘かった。施工後清掃班向けマニュアル整備をすべきだった。

-

継続モニタリング体制のアラート閾値が甘かったため、若干湿度上昇傾向を捉え遅れる局面があった。閾値見直しと異常パターン検知強化が有効だった。

再発防止策提案

-

点検口拡張・隠蔽部アクセス改善を事前設計段階で導入

-

湿度閾値を経験値に基づき適正設定し、閾値超過時即時異常運転モード移行を自動化

-

空調運転モード移行時(朝・夕・夜間)における風量・温度遷移設計を慎重に行う

-

吸着除臭設備併用設計(活性炭吸着層、複合除湿脱臭機設置)

-

清掃担当者向け除カビ後ルール整備・教育訓練実施

-

異常予兆把握のためモニタリングデータ異常解析アルゴリズム導入

-

定期点検・再評価スケジュールに従い剰余予備対応制度を設置

このような実話事例と振り返り分析を通じて、他の医療施設においても“施工+運用+モニタリング”“改善ループ”を強固に回す設計が、長期的なカビ抑制に極めて有効であることが示されます。

8. 緊急時・広範囲発生時の対応手順

広範囲なカビ発生や緊急臭気クレーム発生時には、平時運用とは異なる即応体制が必要です。この章では、緊急封じ込め方法、仮隔離戦略、専門業者との連携、施工フェーズ設計などを具体的に解説します。

8‑1. 緊急封じ込め・仮隔離の方法

カビが広範囲に拡散し、臭気クレーム・衛生リスクが即時顕在化した場合、初動対応として「封じ込め」と「仮隔離」が最優先措置となります。

封じ込め戦略

-

感染制御と同じく、対策対象空間を部分的に遮断し、他エリアへの拡散を防ぐ

-

ビニールシート・養生シート・エアカーテンなどで封じ込め区域を設定

-

負圧差制御:封じ込め区域を陰圧化し、臭気や胞子拡散を抑える

-

臭気排気ルート確保:封じ込め区域内部の排気換気ダクトを確保し、屋外あるいは空気清浄系統へ速やか排気

-

一時的ファン設置:局所排風ファン、局所換気装置を仮設設置し、臭気流動を排気方向へ誘導

-

粉塵飛散防止:清掃・施工中の粉塵飛散を防ぐため、湿潤化処理・負圧吸引設備・捕集布など併用

仮隔離措置

-

部屋換気停止・室内扉を閉鎖し、利用停止措置

-

臭気遮断ドアシールを設け、臭気侵入抑制

-

吹出口・吸込口を封鎖またはバルク換気運転へ切替

-

空調系統経路切替:問題区域を別経路空調系統へ隔離

-

外来者・通行者導線迂回:封鎖区域へのアクセス制限・代替動線確保

-

臭気監視センサー強化:仮隔離区域内に臨時臭気・TVOCセンサーを追加設置

このような封じ込め・隔離措置を速やかに実行することで、被害拡大を抑えつつ対応準備時間を確保できます。

8‑2. 外部専門業者との連携・診断・施工契約

緊急範囲が広いケースでは、自施設内だけでは対応困難なため、専門業者と連携し、診断→施工→フォローアップ体制を整えることが不可欠です。

業者選定基準

-

医療施設対応実績・感染管理配慮実績のある専門業者

-

除カビ技術(MIST工法®など)および防カビコーティング対応能力

-

施工時間短縮・遮蔽技術・臭気管理ノウハウを持つ業者

-

施工中換気管理・安全性配慮・残留薬剤評価ノウハウ保有

-

診断サービス(空気採取・微生物検査・温湿度分析等)提供能力

診断契約~施工プロセス

-

初期調査契約

現地調査、採取試料分析、温湿度ログ分析、空気品質測定を実施 -

施工計画策定契約

除カビ範囲設計、薬剤選定、施工手順・遮蔽手法・換気併用設計を含む施工設計 -

施工契約

施工条件・作業時間制限・遮蔽計画・作業手順・安全基準・事後確認手順等を明文化 -

施工実施

封じ込め・隔離措置実施、除カビ処理、防カビ塗布、空気清浄・脱臭併用、排風処理、余剰湿気排出 -

検証・確認

施工後再度空気採取・微生物検査・臭気測定を実施し、改善状況確認 -

引き渡し・報告

比較写真・データ比較・改善報告書を含む引き渡し、クレーム報告対応 -

フォローアップ保守契約

定期点検・再発予兆モニタリング・追加処置オプション契約

契約注意点

-

施工範囲と責任範囲を明確に定義

-

施工期間・時間帯・業務影響最小化条件を契約条項に記載

-

万一再発時対応条件(保証期間・再施工条項等)を含める

-

安全衛生管理・周辺環境管理(他室への影響防止・残留薬剤対応等)条項盛り込む

-

品質保証・施工記録保全条項を設置

-

検査・試料保存義務・第三者検査対応義務を含める

こうした準備を整えたうえで、医療施設と専門業者が連携・役割分担して緊急対応にあたることが、広域カビ被害時のリスク最小化を可能にします。

カビ取り・カビ対策・リフォームなら「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム東京・名古屋」へ

医療施設の天井裏・床下・壁内などに発生するカビは、衛生面や健康への影響だけでなく、施設全体の信頼性や安全性にも関わる重大な課題です。カビは目に見えるところだけでなく、見えない場所にも静かに広がり、放置すれば施設の機能や資産価値に大きなダメージを与えかねません。

そこで私たちカビバスターズ大阪とカビ取リフォーム東京・名古屋は、医療施設・福祉施設・公共施設などに特化した「素材を傷めずにカビを根本から除去するプロフェッショナルサービス」をご提供しています。

私たちは、株式会社タイコウ建装が展開する除カビ・防カビ専門部門として、**独自開発のMIST工法®**による安全かつ強力なカビ除去技術をベースに、現地の状況・素材・用途に合わせて最適な除去・予防処置を実施しています。

MIST工法®は、こすらず削らずにカビを分解・死滅させるミスト状の薬剤を用い、デリケートな素材を一切傷めずに施工できる点が最大の特長です。加えて、薬剤は人体や環境に配慮した安全設計のため、小児科・高齢者施設・手術室などにも安心して使用可能です。

さらに、除去後の防カビコーティングも一貫して行うことで、再発を防ぎ、長期間にわたる快適・清潔な空間維持を実現します。

株式会社タイコウ建装は「カビ除去」と「リフォーム」を一括対応できる数少ない専門企業です

建物のカビ問題は、除去だけでは根本解決にはなりません。カビが発生する背景には、結露や断熱不良、換気の不備、老朽化した建材の劣化など、建物自体の問題が深く関わっています。これらの根本要因を放置したままでは、いくら表面をキレイにしても再発のリスクは高まるばかりです。

私たち株式会社タイコウ建装は、建築・内装・設備に精通した総合リフォーム会社として、カビ除去+リフォームをワンストップで対応できる数少ない存在です。

■ タイコウ建装のリフォーム対応範囲

-

病院・クリニックの天井裏、壁、床の内装補修・張替え

-

空調機器の更新・断熱改修・結露対策

-

壁紙クロスの抗菌・抗ウイルス素材への張替え

-

フローリングや床材の湿気対応リフォーム

-

換気設備の増設・強化

-

漏水・雨漏りの診断と修繕

-

設備老朽化に伴う配管・電気設備の改修工事 など

リフォームと同時に除カビを実施することで、施工の効率化・コスト削減・工期短縮が可能となり、何より「カビを再発させない空間づくり」が実現できます。

また、医療施設特有の「夜間施工」「患者動線配慮」「施工音・臭気管理」「感染対策下の作業」などにも対応したノウハウと実績がありますので、安心してお任せいただけます。

カビでお悩みの医療機関・福祉施設の皆さまへ

見えないところに発生するカビや、その独特なカビ臭は、目立たないからこそ深刻な問題に発展しがちです。信頼される医療施設であるためには、「空気のきれいさ」や「目に見えない清潔さ」もまた、極めて重要です。

私たちカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋では、単なる“カビ除去”にとどまらず、施設の構造、使い方、将来的な再発防止まで見据えた総合的な対応をご提案します。

そして、株式会社タイコウ建装が提供する建物リフォームとの一括対応により、「原因を取り除き、再発を防ぎ、安心して使い続けられる環境」をつくるお手伝いをさせていただきます。

お気軽にご相談ください。初回診断・現地調査・見積もりは無料で対応いたします。施設全体の空気・素材・安全性を見直す絶好の機会です。

ご要望に応じたカビ除去と空間リフォームのご相談は、以下よりお問い合わせください。

株式会社タイコウ建装(カビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋)