問題提起

宿舎や建物の換気不良は、湿気やカビの発生を招き、居住者の健康や建物の寿命に深刻な影響を与えます。特に機械換気の故障や負圧による湿気逆流は、気づかぬうちに被害を拡大させる厄介な問題です。

記事を読んで分かること

本記事では、第1種換気の仕組みや他方式との違い、負圧や湿気逆流の原因、換気システムの点検方法、宿舎での実例を交えて、効果的なカビ対策の全体像を解説します。

記事を読むメリット

換気トラブルの予防と改善策を理解し、現場で実践できる具体的な手順を学べます。これにより、カビや湿気による健康被害や修繕コストの増大を防ぎ、快適で長持ちする住環境を維持できます。

1. 機械換気システム(第1種換気)の役割と宿舎での重要性

宿舎など多くの人が長時間生活する空間では、室内の空気環境が直接健康に影響します。特に湿気やカビは、目に見えないうちに建材を劣化させたり、居住者の呼吸器系に負担を与える原因となります。そのため、計画的な換気は欠かせません。第1種換気システムは、給気と排気の両方を機械で行い、安定した空気の入れ替えを可能にします。宿舎では調理や入浴、洗濯などで発生する大量の湿気を効率的に排出できるため、結露やカビの発生を防ぐうえで非常に重要な役割を果たします。

1-1. 第1種換気とは?仕組みと効果(湿気排出・換気効率等)

第1種換気は、給気ファンと排気ファンの両方を備え、外気の取り入れと室内の排出を機械的に制御する方式です。この方式の最大の特徴は、室内外の空気の流れを完全にコントロールできる点にあります。冬場は熱交換器を通すことで室温を保ちながら換気でき、夏場は外気の湿気をある程度抑えつつ換気できます。湿気やカビの抑制に効果的で、特に宿舎のように使用頻度が高く湿度が上がりやすい環境では、その恩恵は大きいです。さらに、外気の清浄度をフィルターで確保できるため、花粉やPM2.5対策にも有効です。

1-2. 宿舎におけるカビ発生リスクと換気システムの関係

宿舎では入浴や調理によって短時間に大量の水蒸気が発生します。もし換気システムが不十分だと、その湿気は壁や天井、家具に吸収され、結露を誘発します。結露はカビの温床であり、放置すれば天井裏や壁内部で繁殖が進行し、目に見える被害が出るころには被害範囲が広がっていることが多いです。第1種換気を適切に運用すれば、湿度を一定に保ち、室内全体の空気の循環を確保できます。しかし、フィルターやダクトが汚れたり、機械の故障があるとその効果は大幅に低下します。

2. 換気方式別の特徴とカビへの影響:第1種 vs 第3種 vs 第2種

換気方式には大きく分けて第1種、第2種、第3種の3つがあります。それぞれの方式は空気の流れ方や湿度管理の得意・不得意が異なり、カビ発生リスクにも差があります。宿舎や集合住宅ではコストや建築条件によって採用方式が変わりますが、適切な選択と運用ができていないと、湿気やカビの発生を招く要因となります。

2-1. 第3種換気と負圧の働きと利点/欠点

第3種換気は、排気を機械で行い、給気は自然に任せる方式です。コストが低く構造がシンプルという利点がありますが、室内が負圧になることで外気が隙間から侵入します。この外気に湿気が含まれている場合、壁内部や床下に湿気がたまり、カビ発生の温床になる可能性があります。また、逆流現象によってキッチンや浴室の湿気がほかの部屋に流れ込むこともあります。

2-2. 第2種換気の正圧メリットと湿気コントロールの課題

第2種換気は、給気を機械で行い、排気は自然に行う方式です。正圧になるため外気の侵入を防ぎやすく、清浄な空気を保ちやすい特徴があります。しかし、湿気の多い室内空気が隙間から外に漏れにくくなり、室内の湿度が上がりやすくなる傾向があります。そのため、湿度コントロールが難しい環境では、カビ発生リスクを高める場合もあります。

3. 機械換気の点検・メンテナンス:故障・トラブル回避のために

換気システムは24時間稼働することを前提としているため、長期間使用すると必ず部品の劣化や汚れが蓄積します。点検や清掃を怠れば、換気効率が低下し、湿気やカビの問題が発生します。宿舎では使用頻度が高いため、定期点検は特に重要です。

3-1. 定期点検すべき部位(フィルター、熱交換器、ダクト)と交換頻度

フィルターは外気や室内のほこり、花粉、カビ胞子などを捕集するため、1〜3か月ごとの清掃または交換が理想です。熱交換器は年1回程度の洗浄を行い、効率低下を防ぎます。ダクト内部は5年に1度程度の専門清掃を推奨します。これらを怠ると、湿気がこもり、カビの温床になります。

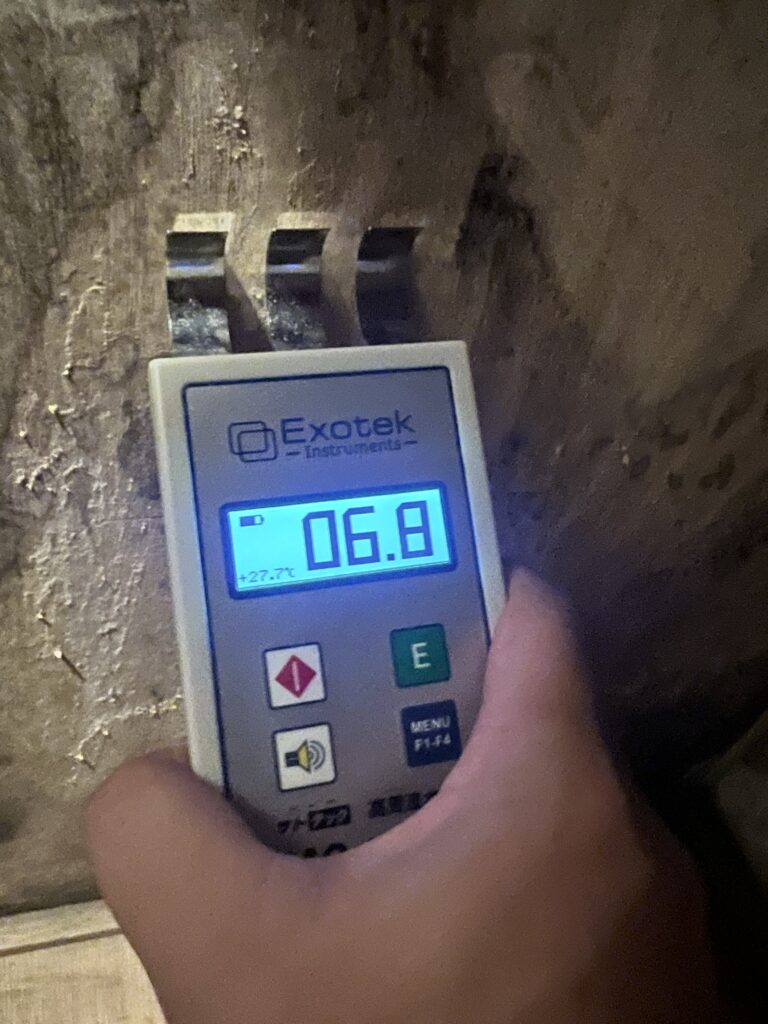

3-2. 故障・換気不良を早期発見するチェックポイント

異音や振動、風量の低下、湿度計の数値上昇などは故障やフィルター詰まりのサインです。浴室やキッチンで湿気が抜けにくくなったと感じたら、すぐに換気システムの状態を確認しましょう。

4. 負圧・湿気逆流トラブルとその防止方法

宿舎や集合住宅で換気不良が起きる原因の一つが、負圧による湿気の逆流です。負圧は室内の空気圧が外より低い状態を指し、外気が壁や床下、天井裏の隙間から侵入します。外気に湿気が多く含まれている場合、建物内部に水分が溜まりやすくなり、カビの発生条件が整ってしまいます。また、給排気のバランスが崩れると、浴室や調理場の湿気が他の居室に回り込み、壁紙の裏や家具裏にカビを発生させることもあります。

4-1. 負圧による外気・湿気の逆流リスクとその症状

負圧が強い環境では、外気が建物内部の隙間を通って流れ込みます。特に梅雨や夏場の湿度が高い時期には、この外気が水分を多く含むため、内部結露が発生します。症状としては、壁紙の浮き、クロスの黒ずみ、押入れやクローゼットのカビ臭、床下の湿気溜まりなどが挙げられます。また、冬季でも室内外の温度差による結露が発生し、木材腐食や断熱材の性能低下を招きます。

4-2. 差圧給気口や気密調整による負圧対策

負圧対策には、まず給気口の適正化が重要です。差圧式給気口を設置することで、必要な空気だけをコントロールして取り込み、外気の流入経路を安定させられます。また、建物全体の気密性を見直し、換気システムの設計風量を再調整することも効果的です。さらに、季節や天候に合わせて換気運転を切り替える「可変風量制御」も、負圧と湿気逆流の抑制に役立ちます。

5. 床下や宿舎の湿気・カビ対策:換気と建材構造から見るアプローチ

床下は目に見えにくい場所ですが、湿気が溜まりやすく、放置すると深刻なカビ被害やシロアリ被害を引き起こします。特に宿舎のような築年数の経った建物では、床下換気不足が顕著です。構造的な対策と日常的な換気が、長期的な建物維持に欠かせません。

5-1. 床下換気不足による湿気・カビの問題と対策

床下に湿気がこもると、木材が含水し腐朽菌やカビが繁殖します。これが進行すると床のきしみや沈み込み、悪臭の発生、さらにはシロアリ被害につながります。対策としては、床下換気口の設置・増設、換気扇の導入が有効です。また、既にカビが発生している場合は、カビ除去と防カビ処理を同時に行い、再発を防ぐことが重要です。

5-2. 断熱・通気設計を活かした構造的対策

床下湿気を防ぐには、通気と断熱のバランスが重要です。断熱材の種類や施工方法を見直し、地面からの湿気上昇を防ぐ防湿シートの敷設も効果的です。さらに、外周部の換気口を風向きや風量を考慮して配置すれば、自然換気による湿気除去効果が高まります。

6. 季節ごとの湿度管理と換気の使い方(特に夏場)

換気システムは24時間稼働が基本ですが、季節や天候によって運転方法を最適化することで、湿度管理とエネルギー効率を両立できます。特に日本の夏は湿度が高く、第1種換気でも室内の湿度を完全に排出するのは難しいため、補助的な除湿対策が必要です。

6-1. 第1種換気が夏場でも湿度を完全に除去できない理由

第1種換気は外気をフィルターや熱交換器を通して取り入れるため、温度変化には対応できますが、湿度については限界があります。外気湿度が高い場合、熱交換器を通しても湿気はほぼそのまま室内に入ります。そのため、外気の湿度が80%以上ある日には、室内湿度も上昇しやすくなります。

6-2. 除湿機との併用や換気タイミングの調整方法

湿度の高い日には、除湿機やエアコンの除湿機能を併用するのが効果的です。また、外気湿度が低い時間帯(早朝や深夜)に換気量を増やし、湿度の高い昼間は換気量を減らすタイマー制御を行うと効率的です。湿度計を各部屋に設置し、数値に基づいて運転を調整することが重要です。

7. 宿舎特有の環境でのカビ対策:事例に見る総合対策

宿舎では居住者が多く、使用頻度も高いため、カビ対策は一般住宅以上に計画的かつ継続的に行う必要があります。以下は実際の宿舎での事例と、それに基づく総合的な対策です。

7-1. 実際の宿舎トラブルケースと対応策まとめ

ある宿舎では、浴室と洗濯室の換気不良により湿気が廊下全体に広がり、壁や天井に黒カビが発生しました。対応として、換気ダクトの詰まりを除去し、給排気バランスを見直すとともに、防カビ塗料による仕上げを行いました。また、定期的な湿度測定と入居者への換気指導を導入することで、再発を防止しました。

7-2. 継続的なモニタリングと改善のフロー設計

宿舎のカビ対策は、一度の清掃や修理だけでは不十分です。湿度・温度のモニタリング、換気設備の点検スケジュール、居住者への啓発活動を組み合わせた継続的なフローが必要です。これにより、早期に異常を発見し、費用を抑えてトラブルを防ぐことが可能になります。

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

カビによる被害は、見た目の不快感だけでなく、建材の劣化や健康被害の原因にもなります。私たちカビバスターズ大阪およびカビ取リフォーム東京・名古屋では、独自開発のMIST工法®を用い、素材を傷めずにカビを根こそぎ除去します。カビの種類や発生状況に応じて専用剤の配合を都度調整し、木材や壁紙、コンクリートなどあらゆる素材に対応可能です。こすったり削ったりせず、霧状の専用剤が素材の奥まで浸透してカビを分解・死滅させるため、歴史的建造物や高級内装材でも安心です。さらに、除去後は防カビ処理を施し、再発を長期間防ぎます。人体や環境への安全性も確認済みで、小さなお子様や高齢者の方が利用する施設でも安心して導入いただけます。

株式会社タイコウ建装の強み:リフォームとカビ除去を一括で実現

私たち株式会社タイコウ建装は、カビ除去のプロであるだけでなく、リフォーム事業も手掛けています。そのため、カビ被害に遭った箇所を単に除去して終わるのではなく、**「カビ除去+リフォーム」**をワンストップで行うことが可能です。例えば、カビで傷んだ壁紙や床材を除去後すぐに新しい内装材に張り替え、断熱や通気の改善を同時に実施できます。これにより、見た目の美しさと機能性を同時に取り戻し、将来的なカビの再発も防止できます。

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

当社のリフォーム事業は、内装から外装まで幅広く対応しています。

-

内装リフォーム:クロス・床材の張り替え、天井・壁の補修、間取り変更など、住まいの快適性を向上させる工事。

-

水回りリフォーム:キッチン・浴室・トイレの改装や設備交換。湿気対策を考慮した施工で、カビの発生を未然に防ぎます。

-

外装・屋根工事:外壁塗装、屋根の葺き替え、防水工事。建物全体の耐久性を高め、雨漏りや湿気侵入を防止します。

-

断熱・通気改善工事:断熱材の追加、換気システムの導入・改善など、快適な室内環境をつくる工事。

これらすべてのリフォームメニューを、カビ除去と組み合わせて提案できるのが当社の強みです。被害を受けた部分を根本から修繕しつつ、将来の再発リスクを減らすことができます。

カビ被害にお困りの方、またリフォームと同時にカビ対策を行いたい方は、ぜひカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋、そして株式会社タイコウ建装にご相談ください。

経験豊富な専門スタッフが現地調査から施工、アフターケアまで一貫して対応し、安心・安全で快適な住環境をご提供します。