問題提起

マンションの水回りからチョロチョロと水が漏れている程度だからと軽く見ていませんか。その放置がやがて壁や床を湿らせ、見えないところでカビを増殖させ、いつの間にか「カビ臭」や健康被害を引き起こす可能性があります。

記事を読んで分かること

本記事を読めば、漏水がなぜカビを発生させるのか、その拡大メカニズム、そして喉の違和感や鼻水といった体調不良につながるリスクまで理解できます。また、初期対応からプロの対策、管理会社への交渉方法までを具体的に学べます。

記事を読むメリット

この記事を通じて、漏水や水濡れがもたらす見えない被害を早期に察知できる目を養えます。さらに、被害を最小限に抑えるための手順を知ることで、健康リスクを回避するとともに、修繕コストやトラブル対応の負担を軽減できます。

マンションの水回りで発生する漏水は、目に見えない場所で静かに進行するため、気付いたときには被害が拡大していることがよくあります。この漏水を放置することで、湿気が室内にこもり、カビの発生と繁殖を促進させてしまうのです。さらにそのカビは建材を劣化させるだけでなく、住人の健康に悪影響を与える可能性もあります。ここでは、漏水が引き起こすカビ問題の根本的なメカニズムを詳しく解説します。 マンション内で漏水が起こりやすいのは、主にキッチン、浴室、洗面所、トイレといった水回りです。これらの場所は水道管が多く配置されており、接合部の劣化やパッキンの摩耗、排水管の詰まりが原因で水漏れが生じることがあります。さらに、上階の住戸からの漏水が天井を通して自宅に流れ込んでくるケースも珍しくありません。 漏水の兆候としては、天井や壁にシミができる、カビ臭が漂う、壁紙が剥がれてくる、床が浮いてくる、などが挙げられます。特に、見えない場所で起こる水漏れは、発見が遅れるとカビの温床となりやすく、より深刻な問題へと発展していきます。 漏水によって壁や床、天井に含まれる建材が水分を吸収すると、室内の湿度が上昇します。この湿気がこもった空間は、カビにとって非常に好ましい環境となります。特に湿度が60%を超えると、カビの胞子は活性化し、わずかな有機物があればすぐに繁殖を始めるのです。 また、日本の気候は梅雨や夏場に高温多湿になりやすいため、漏水による湿度の上昇と相まってカビの繁殖スピードが加速します。漏水による湿気を放置することは、カビの広がりを許してしまうばかりか、建物全体の耐久性を損なう結果につながるのです。 カビはただ湿度が高いだけでは発生しません。そこにはカビが生き延びるための「条件」がそろっている必要があります。具体的には、湿気・温度・酸素・有機物の4つがカビ繁殖の鍵となります。漏水が起こると、これらの条件が自然に整いやすくなり、カビが一気に増殖する原因となるのです。 カビが発生・繁殖するためには、以下の条件が揃う必要があります。 湿度:60%以上(理想は70〜90%) 温度:20〜30℃ 有機物:ほこり、皮脂、食べかす、建材に含まれる糊など 酸素:カビは好気性微生物で酸素を必要とします 漏水があると、これらの条件がすべて満たされやすくなります。特に、水分を含んだ建材(石膏ボードや木材など)は湿気を吸収しやすく、カビにとっての「絶好の栄養源」となってしまいます。さらにマンションの気密性が高いため、空気がこもりやすく、カビが室内に定着しやすくなるのです。 カビが建材や内装に与える影響は非常に深刻です。最初は壁紙の裏側や床下に小さく発生したカビも、湿気が続くことで次第に広がっていきます。カビは素材を分解しながら成長するため、放置すると建材の劣化や変色、さらには腐敗を引き起こします。 特に木材や石膏ボードはカビに弱く、建物全体の耐久性にも悪影響を与えかねません。また、建物の構造部分にまでカビが及ぶと、表面だけを掃除しても意味がなく、根本的な修繕が必要になります。つまり、カビは「放っておくと手遅れになる」性質を持っているのです。 漏水後に発生する「カビ臭」は、単なる不快な匂いにとどまらず、室内の空気環境を大きく損ね、住人の体調不良にもつながることがあります。ここでは、なぜ漏水が「におい」を発生させるのか、またその臭気がどのように広がるかを詳しく解説します。 カビ臭の原因は、カビが成長する過程で発する「揮発性有機化合物(MVOC)」と呼ばれるガスです。これらのガスは非常に微量ながらも強い臭気を持っており、人の嗅覚には独特の「すっぱいような」「土臭いような」臭いとして感知されます。 MVOCは、カビが栄養源を分解する過程で自然と生成されるものであり、カビが見えない段階でも臭いによって存在を感知できることが多いのです。つまり、「カビ臭がする=見えないカビが繁殖している可能性が高い」ということになります。また、カビの胞子自体にも独特の臭いがあるため、空中に浮遊する胞子が増えるほど室内の臭気は強くなっていきます。 一度カビ臭が発生すると、その臭気は部屋中に拡散していきます。特にマンションのような気密性が高い住居では、臭いが外に逃げにくく、空気の流れが滞留することで臭気がこもりやすくなります。換気扇の不具合や窓を閉め切っている状況では、臭いが数日間以上も残り、生活に支障をきたすケースも珍しくありません。 また、カビ臭はエアコンの内部にも吸い込まれることがあり、運転時に部屋中へ再び放出されるリスクもあります。これにより、臭いが取れにくくなるばかりか、カビ胞子がエアコン経由で家中にばらまかれ、他の場所にまでカビが拡散してしまうのです。 カビの影響は建物だけにとどまりません。実は、人体への悪影響も深刻で、特に子どもや高齢者、呼吸器に弱い人にとっては日常生活を脅かす危険要因となります。ここでは、カビによる健康被害について具体的に解説します。 カビが空気中に放出する胞子やMVOCは、人体にとってアレルゲン(アレルギーの原因物質)となる場合があります。これらを吸い込むと、鼻や喉の粘膜が刺激され、以下のような症状が現れることがあります。 鼻水、鼻づまり 喉のイガイガ、乾燥感 咳、くしゃみ 目のかゆみや充血 これらは「カビアレルギー」と呼ばれる状態で、ハウスダストと同様に日常的に曝露することで症状が慢性化してしまうケースも多く見られます。特に、花粉症や喘息を持つ人にとってはカビの影響が大きく、症状が悪化する恐れがあるため注意が必要です。 目に見えないカビでも、日常的に吸い込むことで体調に少しずつ悪影響を及ぼします。具体的には以下のような慢性的な症状が見られることがあります。 倦怠感や疲れが取れにくい 頭痛やめまい 集中力の低下 睡眠の質の低下 特に就寝中、カビ臭のする部屋で長時間過ごすことで、睡眠中にカビを吸い込んでしまい、朝起きた時に「喉が痛い」「鼻が詰まっている」といった違和感を感じる方が多いです。これは単なる風邪ではなく、カビによる慢性的な健康被害である可能性もあるため、早めの対処が求められます。 漏水が発生したとき、もっとも重要なのは「時間との勝負」です。カビが発生する前にどれだけ迅速に初期対応を行えるかで、その後の被害の大きさが決まります。ここでは、漏水が発覚した際にとるべき初期対応の手順と注意点を詳しく解説します。 漏水が発覚した際、まず行うべきは水の供給元を止めることです。キッチンや洗面所であれば止水栓を閉める、天井からの漏れであれば上階の住人や管理会社に連絡して対応を依頼するなど、状況に応じた対処が必要です。特に天井や壁からの染み出しは、目に見えない範囲で広範囲に水が回っている可能性があるため、早めの調査が欠かせません。 次に、濡れている部分を確認して、どこまで水が広がっているかを把握します。赤外線サーモグラフィーや含水率計があれば、見た目ではわからない水分の拡がりを確認できますが、一般家庭では難しいため、明らかに濡れている箇所を中心に応急対応を進めましょう。 水を止めたら、次は「乾燥」が最優先です。床や壁、家具が濡れている場合はすぐにタオルなどで水分を吸い取り、その後に扇風機やサーキュレーター、除湿機を使って湿気を飛ばします。窓が開けられる環境なら積極的に換気を行いましょう。 特に注意が必要なのは、表面だけが乾いていても内部に湿気が残っている場合です。木材や石膏ボード、断熱材の中に湿気が残っていると、数日後にカビが発生してしまいます。乾燥は最低でも2〜3日は継続し、においが残っているようなら完全に乾いていないサインと考え、引き続き除湿を続ける必要があります。 カビが発生してしまった場合は、速やかな除去と再発防止が求められます。しかし、誤った方法で処理すると逆効果になることもあります。ここでは、自分でできる方法と、プロに依頼すべきケースを解説します。 カビが小規模で、表面にとどまっている場合は、市販のカビ取り剤や漂白剤を使って自分で除去することも可能です。ただし、使い方を誤ると素材を傷めたり、カビを完全に除去できずに再発したりすることがあります。 一般的な手順としては、まず換気を十分に行い、ゴム手袋とマスクを着用してから作業を開始します。カビ取り剤を吹き付け、数分置いてから拭き取るか、布に染み込ませて直接当てる方法が一般的です。ただし、目に見えない内部のカビまで除去することはできないため、表面処理に留まることを理解しておきましょう。 カビが広範囲にわたっている、建材の奥深くまで浸透している、健康被害が出ている、といった場合は、自己処理ではなく専門業者への依頼が必要です。プロの業者はカビの状態を正確に調査し、適切な薬剤や処理方法を用いて根本的な除去を行います。 中でも「MIST工法」は、素材を傷めることなくカビを分解・除去できる独自技術で、再発防止効果も高いとされています。こすったり削ったりせずに処理ができるため、木材やデリケートな素材でも安心して任せられます。除菌後には防カビ処理も併せて行うため、持続的な対策が可能です。 カビの再発を防ぐためには、除去後の「環境管理」が最も重要です。カビが好む高湿度の状態をつくらないよう、日々の暮らしの中で工夫を取り入れることが予防の鍵となります。ここでは、湿度管理と換気の具体的な方法を解説します。 カビの繁殖を防ぐために理想的な湿度は40〜60%です。これを維持するために最も有効なのは「除湿機」の活用です。特に梅雨時期や冬場の結露が多い時期は、空気中の湿気を積極的に取り除くことが重要です。 また、湿度計を設置して目に見える形で管理することも効果的です。湿度が上がってきたタイミングですぐに除湿や換気ができれば、カビの発生を未然に防ぐことができます。さらに、吸湿シートや調湿建材を使うことで、クローゼットや家具裏の湿気対策にもつながります。 湿度管理に加えて、日々の生活習慣の中で以下のような工夫を取り入れると、カビの発生リスクを大きく下げることができます。 入浴後は浴室の水滴を拭き取り、換気扇を1〜2時間回す 室内干しは除湿機やサーキュレーターと併用して行う 家具を壁から5cm以上離して設置し、通気を確保する 窓や壁の結露を見つけたらすぐに拭き取り、放置しない エアコンのフィルター清掃を定期的に行う このように、日常の小さな積み重ねがカビ対策につながります。 マンションで漏水やカビが発生した場合、個人の努力だけでは解決できない問題が多々あります。特に賃貸や分譲マンションでは、管理会社や近隣住戸との連携が欠かせません。ここでは、トラブル発生時の対応方法と法的な視点を解説します。 漏水が自室内の設備から起こった場合は、まずは自身で修繕の手配を行う必要があります。しかし、天井からの漏れなど、上階の住戸が原因と考えられる場合は、速やかに管理会社または管理組合に連絡を入れることが重要です。 連絡時には、写真や動画などで状況を記録しておくと後のやりとりがスムーズになります。マンションの管理規約や保険の内容によっては、修繕費用が管理組合や加害側住戸の負担になる場合があります。トラブルを最小限に抑えるためにも、丁寧かつ迅速な報告と相談が欠かせません。 漏水による損害が他人の所有物や健康に影響を与えた場合、加害者側には賠償責任が生じる可能性があります。例えば、上階の漏水で下階住戸の家具がダメになった場合、修理費や買い替え費用を請求されるケースもあります。 また、分譲マンションでは「専有部分」と「共用部分」の区分によって、修繕費の負担者が異なるため、管理規約の確認が必要です。必要に応じてマンション管理士や弁護士など専門家に相談するのも一つの方法です。賃貸物件の場合は、貸主と借主の契約内容に応じた責任の分担も重要な論点となります。 実際にマンションで起こった漏水・カビトラブルの事例を知ることで、自分の住まいでも同じような状況が起こった際に冷静に対処する準備ができます。ここでは、被害が拡大した例と、早期対応で問題を未然に防げた例の2つを紹介します。 ある分譲マンションで、浴室裏の配管からわずかな漏水が数ヶ月間続いていました。当初は目立った異変がなかったため住人は気づかず、「最近カビ臭いな」と思いながらも放置していたところ、壁一面にカビが繁殖。さらに、そのカビの影響で咳や喉の痛みが続くようになり、病院で「カビアレルギー」と診断されたのです。 結果的に壁や床の張り替え、除カビ処理に加えて、空気清浄機の導入や通院費用などもかさみ、想定外の出費に苦しむこととなりました。早期の対応を怠ったことで、大きな被害へと発展してしまった例です。 一方、別の賃貸マンションでは、天井に小さなシミを発見した住人がすぐに管理会社に連絡。上階の配管からの微細な漏水が判明し、早急に修繕と乾燥処理が行われました。その後、MIST工法による除カビと防カビ処理も実施され、健康被害もなく済んだケースがあります。 住人の「おかしいな」と思ったタイミングでの素早い行動が、大きなトラブルを未然に防いだ好例です。 これまで解説してきたように、マンションにおける漏水とカビの問題は、「放置しないこと」が何よりも大切です。以下のチェックリストを使って、今すぐ自宅の状態を確認し、万が一に備えましょう。 異変を感じたらすぐに調査(シミ・臭い・湿気に注意) 水の供給を止め、被害拡大を防止 徹底的な乾燥・除湿を最低3日以上実施 見つかったカビは即除去、必要なら専門業者に依頼 除去後も湿度・換気・清掃で再発を予防 喉や鼻の違和感が続くなら「空気の質」を疑う 子どもや高齢者の体調変化には特に敏感に対応する カビ臭がする場合は「目に見えなくてもカビがいる」と考える 空気清浄機や除湿機は「予防」ではなく「習慣」として導入 不安があれば専門業者に相談し、根本的な対応を取ることが安心につながる 漏水によるカビ被害、カビ臭、健康への影響…。マンションにおけるこうした問題を根本から解決したいなら、「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム名古屋/東京」にぜひご相談ください。私たちは株式会社タイコウ建装の専門チームとして、カビ除去に特化した【MIST工法®】を導入し、安心・安全・確実なカビ処理を行っています。 MIST工法は、素材にやさしい独自開発の専用剤を使用し、こすらず削らずカビを分解除去。カビを根こそぎ退治しながら、人体や環境にも配慮された方法で、病院・保育施設・高齢者住宅などでも多数実績があります。また、除去後の再発防止にも強みを持ち、防カビ処理を通じて持続的な清潔環境を維持できます。 さらに、当社「株式会社タイコウ建装」では、カビ除去だけでなく【リフォーム工事】にも対応可能です。カビで傷んだ壁紙や床材、下地ボードなどの補修から、空間の改装・断熱リフォームまで、一括で対応できるのが私たちの大きな強みです。現地調査から施工、アフターフォローまでを一貫して行えるため、別々の業者に頼む手間やコストを抑え、より効率的かつ効果的なカビ対策+住環境改善が実現できます。 マンションの水回りのカビ・漏水トラブルでお困りなら、ただ「除去」するだけで終わらせない、再発させない「根本解決型リフォーム」こそが重要です。カビバスターズ大阪・カビ取リフォーム名古屋/東京なら、現場の状況に合わせた最適なご提案をお約束します。 無料相談・お見積りはお気軽に。カビの見えない不安、空気の違和感、ご家族の体調不良など、気になることがあればすぐにご連絡ください。私たちがあなたの大切な住まいと健康を守ります。1. 漏水・水漏れがもたらすリスクとは

1-1. 漏水が発生しやすい水回り箇所と兆候

1-2. 漏水放置で湿度が高まり、なぜカビが繁殖するのか

2. カビ発生・拡大のメカニズム

2-1. カビが好む環境と繁殖条件

2-2. カビが建材・内装に与える影響

3. カビ臭・悪臭の発生原因と特徴

3-1. カビ臭が生じるメカニズム(揮発性物質、胞子など)

3-2. 臭いが室内に拡散するパターン

4. 健康被害リスク:喉イガイガ・鼻水・呼吸器症状

4-1. カビアレルギー・気道過敏反応とは

4-2. 微量のカビ曝露で起こる慢性的な症状

5. 漏水・水没部・湿った素材への初期対応

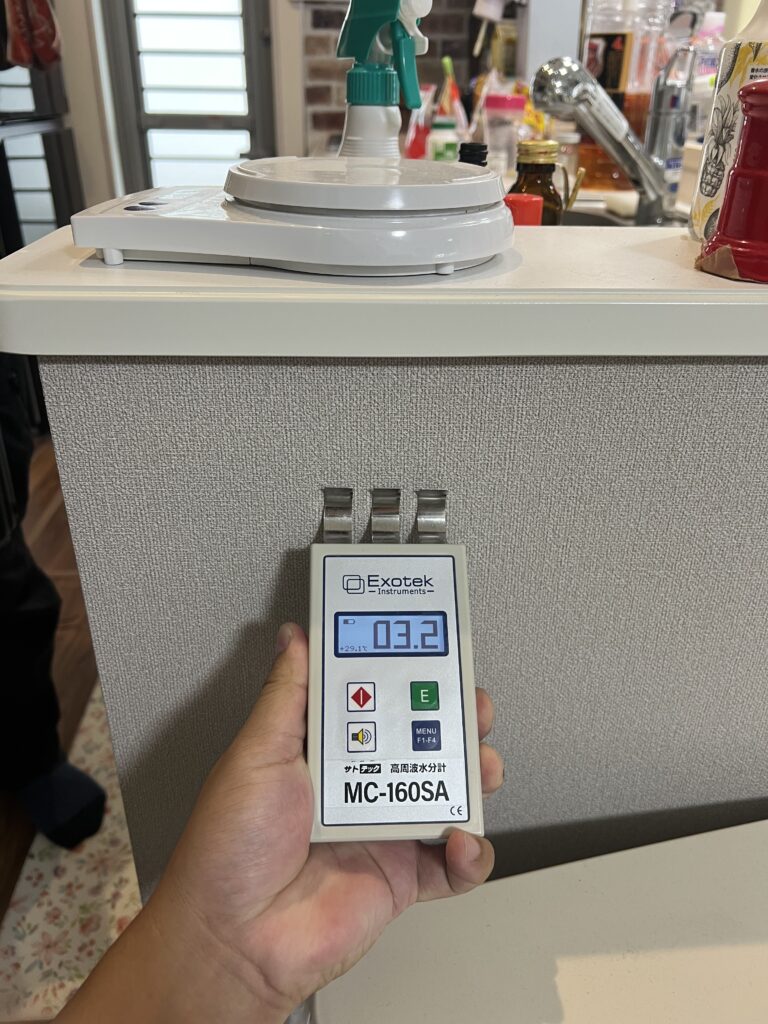

5-1. 漏水箇所の特定と水の遮断

5-2. 乾燥・除湿の実践とポイント

6. カビ除去・再発防止の対策手法

6-1. 市販洗剤・漂白剤などを使った自己除去法

6-2. プロ業者による除去法(MIST工法など)

7. 湿度管理・換気・予防策の実践

7-1. 室内湿度を保つコツと器具の活用

7-2. 生活習慣でできるカビ抑制のポイント

8. 賃貸・分譲マンションで漏水・カビが発生したときの対応

8-1. 管理会社との交渉・修繕請求の手順

8-2. 賠償・保証・法的観点から知っておくこと

9. ケーススタディ・事例紹介

9-1. 漏水→カビ臭放置で被害拡大した実例

9-2. 早期対応で被害を抑えた成功例

10. まとめと実践チェックリスト

10-1. 漏水・カビ対策の5ステップ

10-2. 健康被害を防ぐために知っておくべき指針

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム名古屋/東京へ