問題提起:

高額な投資物件や別荘でも、湿気によるカビ発生が隠れたリスクになります。特に高級物件や高齢者向け賃貸では、健康問題やクレームにつながる深刻な課題です。

記事を読んで分かること:

本記事では、高級投資用不動産に特有のカビリスクを明らかにし、賃貸クレーム対応や高齢者の健康配慮、専門サービスの活用方法までを総合的に解説します。

記事を読むメリット:

修復コスト・訴訟リスクを未然に抑え、快適で健康的な住環境を維持しながら資産価値を守る、実用的なメンテナンス手法が手に入ります。

高級別荘や収益用の投資物件にとって、カビの発生は深刻なリスクとなり得ます。これらの物件は立地や建材の性質上、湿気がこもりやすくカビの温床となりやすい傾向にあります。特に利用頻度が低い別荘や、管理が行き届かない投資物件では、カビの発見が遅れることで被害が拡大しやすく、結果として物件価値の低下や修復コストの増大を招いてしまいます。ここでは、まずカビが発生しやすい環境条件と、それが資産運用にどのような影響を及ぼすかを詳しく解説します。 カビが繁殖するためには、主に湿度、温度、栄養分の3つの条件が揃う必要があります。特に湿度が60%を超える環境では、建材や家具に含まれる有機物を栄養源としてカビが急速に繁殖を始めます。投資物件や別荘は、使用されない期間に締め切った状態が続くため、換気が不十分になりやすく、屋内の湿度が高まりやすいという特徴があります。 さらに、地下室や北向きの部屋など、通気が悪く湿気が溜まりやすい場所では、壁紙や床下、押し入れの奥などにカビが広がりやすくなります。近年では温暖化の影響で日本の夏がますます多湿化しており、以前よりも早い段階でカビが繁殖する傾向が強まっています。 このような環境下では、一度カビが発生すると、目に見える部分だけでなく壁内や配管周辺にも菌糸が広がってしまい、通常の清掃では対応しきれない状況に陥ることも少なくありません。そのため、定期的な除湿・換気や、環境モニタリングによる早期発見が不可欠です。 投資物件としての収益性を考えるうえで、カビによるダメージは無視できないリスクです。第一に、内見時にカビ臭やシミが見受けられる物件は、入居希望者に対して悪印象を与え、契約の成立率が下がる原因となります。特に高級賃貸では、入居者の期待値が高く、些細な衛生的問題でも大きなクレームや解約につながる可能性があります。 次に、実際にカビが発生し壁紙やフローリングの交換、カビ除去作業が必要になると、その費用は数十万円から高額であれば100万円を超えるケースもあります。これらの修繕費は保険が適用されない場合も多く、オーナー自身の負担となります。また、修繕期間中は空室が発生し、予定されていた家賃収入もストップするため、資金回収計画に大きな狂いが生じかねません。 さらに、カビによって居住者の健康被害が発生した場合、訴訟リスクや損害賠償請求を受ける可能性も否定できません。こうした法的リスクを避けるためにも、物件購入時から「湿気」「カビ」「換気」への配慮を徹底することが、投資物件における重要な戦略といえるのです。 高級住宅や高額物件では、居住者の期待が高くなる分、些細な不具合も大きな問題に発展しやすくなります。特に「カビ」は健康被害や快適性を著しく損なう要因であり、高級賃貸物件においてクレームや訴訟の原因となるケースが後を絶ちません。ここでは実際に多く見られるトラブルの事例と、その背景にある問題点を解説します。 カビに関するクレームでは、「誰の責任か」がしばしば争点となります。例えば、入居後に発生したカビを「入居者の換気不足によるもの」と判断するか、「建物構造や設備の不備によるもの」とするかで、修繕費用の負担が変わってきます。 実際、高級賃貸物件では「新築またはリフォーム済であるにもかかわらず、1年以内にカビが発生した」との訴えが増加しています。これは断熱材の不備、窓の結露、気密性の高さによる通気不足など、物件自体の問題であることも少なくありません。 一方で、入居者が洗濯物の室内干しを常態化していたり、浴室やキッチンの換気扇を使用しなかったりする場合には、居住者側にも一定の責任が問われることになります。契約時の説明不足や管理体制の甘さが原因で、クレームが長期化・深刻化するケースも多いのが現実です。 高級物件では、使用されている建材もデリケートな素材が多く、カビによって素材自体が損傷すると、修復費用は非常に高額になります。例えば、天然木の無垢フローリングや珪藻土の壁は、カビが入り込むと完全な除去が難しく、部分的な張り替えでは対応できないこともあります。 また、家具や内装に高級品を使用している場合、それらにカビが移ってしまうと、賠償請求の対象となることもあります。入居者が損害を訴えて訴訟を起こすケースでは、カビによる健康被害や精神的ストレスなども損害賠償の根拠として主張されるため、オーナー側にとっては大きなリスクとなります。 特に海外からの富裕層入居者などは、住宅環境の品質に非常に敏感であるため、ほんのわずかなカビ臭でも問題視され、国際的な口コミやSNSで物件の評判にまで影響が及ぶことがあります。これらのリスクを未然に防ぐためには、契約前の環境チェックや、定期的なメンテナンス体制の確立が不可欠です。

高齢者が暮らす住宅では、健康面への影響を最大限に考慮する必要があります。特にカビは、免疫力の低下した高齢者にとって深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。適切な換気やメンテナンスが行われていないと、知らず知らずのうちに室内環境がカビの温床となり、生活の質を著しく損ねてしまうのです。 カビは胞子を空気中に放出し、それを吸い込むことでさまざまな健康リスクを引き起こします。特に高齢者や持病を持つ人は、呼吸器系の疾患にかかりやすく、喘息、慢性気管支炎、アレルギー性鼻炎などの症状が悪化する恐れがあります。また、カビ毒と呼ばれるマイコトキシンを産生する一部のカビは、免疫力を抑制し、長期的な健康被害を及ぼすこともあります。 要介護の高齢者は、寝室にいる時間が長く、室内の空気質の影響を強く受ける傾向があります。寝室や布団周辺にカビが発生していると、症状が慢性化しやすく、体調が改善しにくくなるため注意が必要です。家族や介護者が日頃から室内環境に気を配り、異変に早く気づくことが大切です。 カビによる室内空気汚染は目に見えないため、深刻な問題であるにも関わらず放置されやすい傾向があります。特に梅雨や冬の結露が多い季節には、湿度が高まり、カビの発生が急増します。密閉された高齢者住宅では、換気が不十分になりがちで、カビ胞子や揮発性有機化合物(MVOC)が空気中に蓄積されやすくなります。 対策としては、定期的な換気や空気清浄機の導入だけでなく、専門機関による空気質の測定も有効です。また、防カビ加工を施した内装材の導入や、MIST工法®のように素材を傷つけずにカビを除去できる専門技術を活用することで、高齢者の住環境を安全に保つことができます。 カビは壁や天井の表面だけに存在するわけではなく、目に見えない形で空気中にも浮遊しています。これにより、住人が知らずにカビの胞子や毒性代謝物を吸い込んでしまうことがあり、健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。とくに室内空気が閉鎖的な構造になっている現代の住宅では、この問題が見過ごされがちです。 カビ胞子は非常に小さく、空気中に浮遊することで家中に広がっていきます。これらを吸い込むことで、目のかゆみや鼻炎、咳などのアレルギー反応を引き起こすほか、喘息や肺疾患の悪化にもつながります。また、一部のカビが出すMVOC(Microbial Volatile Organic Compounds)と呼ばれる代謝物には、化学物質過敏症を引き起こすものもあり、倦怠感や頭痛、集中力の低下といった症状が現れることもあります。 特に、ペットや子ども、高齢者が暮らす住宅では、こうした空気質の悪化による健康被害が出やすいため、早期の対策が求められます。市販の除菌剤や芳香剤では根本的な解決にならず、むしろ化学物質が室内に蓄積して二次被害を招く恐れもあるため注意が必要です。 室内の空気質やカビの存在を正確に把握するためには、専門機関によるESA(Environmental Sampling Assessment)対応の測定や、真菌検査の導入が推奨されます。これにより、見えない空気中のカビ量を数値として可視化し、的確な対策を講じることが可能になります。 また、検査の結果をもとに、建物のどの箇所に問題があるのかを特定し、効率よく清掃や除去作業を進めることができます。これらの検査は一般の住宅でも依頼可能であり、マンション管理組合や不動産管理会社による定期調査の一環としても有効です。建物の価値を維持するためにも、こうした先進的な測定方法を取り入れていくことが今後さらに重要となります。

カビ対策は「発生してから除去する」のでは遅すぎます。特に高級物件や投資用不動産においては、修復にかかる時間と費用が膨大になることが多く、事前にメンテナンスを徹底することが最も効果的なリスク管理手段となります。ここでは、修復にかかる実際の負担と、効果的な予防策を比較しながら解説します。 カビが発生した後の修復作業では、まず除去だけでなく、被害箇所の補修、再発防止処理、そして時には内装全体のリフォームが必要になることもあります。例えば、壁の裏側や床下までカビが広がっている場合、壁を壊して断熱材を取り替える工事が発生することもあり、工期は数週間、費用は数十万〜数百万円に上るケースも珍しくありません。 さらに、カビによって傷んだ素材を再利用することは難しく、特に自然素材を多用した住宅では、素材そのものの価値が損なわれてしまいます。結果として、物件全体の価値が大幅に低下してしまう可能性もあり、投資物件としての魅力が大きく損なわれます。 一方で、予防メンテナンスは非常にコストパフォーマンスが高く、少ない費用と手間で大きな効果をもたらします。具体的には、定期的な換気を促す設備(全館空調や自動換気システム)の導入、除湿機の常設、断熱材や窓の断熱性向上などが有効です。また、浴室やキッチンの排気機能を強化することも、カビの発生を未然に防ぐ上で大切です。 さらに、MIST工法®のようなプロによる防カビ処理を定期的に実施することで、目に見えない場所に潜むカビの芽を早期に除去し、再発を予防できます。これにより、修復にかかるリスクやコストを大幅に削減できるのです。 カビ対策は一度きりでは意味がありません。特に賃貸物件を運用しているオーナーにとっては、長期的に安定した運用を続けるためにも、定期的かつ継続的な管理が必要不可欠です。入居者との信頼関係を築くうえでも、明確なメンテナンス方針を打ち出すことが重要です。 まずは契約書に「換気義務」や「異常発見時の報告義務」などを明記し、入居者に対してカビ予防の重要性を理解してもらうことが第一歩です。特にトラブルが多発する物件では、退去時の清掃義務に加えて、定期点検のスケジュールや費用負担の取り決めを文書化することがトラブル防止につながります。 また、修繕体制についても、緊急時に対応できる業者との連携を確立しておくことが重要です。対応の遅れは、入居者の不信感につながり、口コミによる評判の低下を招く恐れもあるため、速やかで丁寧な対応が求められます。 定期的な物件点検を行うことで、カビの早期発見と対処が可能になります。点検項目としては、結露の発生状況、壁紙の変色、押入れや天井裏の湿気状態などをチェックするのが基本です。 さらに、入居者向けのカビ予防ガイドラインを配布したり、入居時に湿度管理の注意点を説明するなどの取り組みも有効です。こうした啓発活動によって、入居者自身がカビ対策に協力的になることで、物件全体の維持管理がスムーズになります。

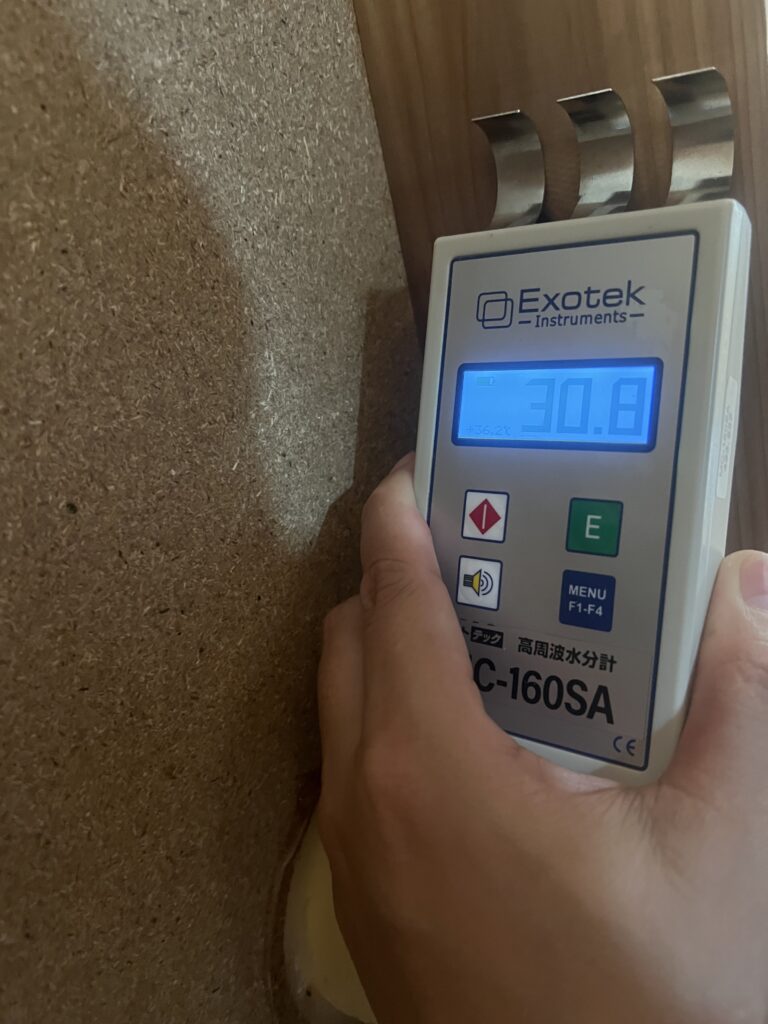

高級物件や投資用物件の管理においては、目視や市販の除菌剤だけでは対応しきれない深刻なカビの問題が発生することがあります。そうした場合には、カビ専門のサービスを活用することで、根本的な解決と再発防止を実現することが可能です。ここでは、プロフェッショナルなカビ対策サービスの内容と、導入のメリットについて詳しく解説します。 カビ対策において、表面的な清掃だけでは見逃されがちなのが「壁の裏」や「床下」、「天井内部」に潜む菌の存在です。これらは目に見えないため、真菌検査や含水率調査などの専門的な測定が不可欠となります。 真菌検査では、空気中に含まれるカビ胞子の種類や濃度を分析し、どのような環境が原因で発生しているかを突き止めます。一方、含水率調査では、木材や壁材がどの程度湿気を含んでいるかを測定し、カビの繁殖リスクを数値で可視化します。これらの結果をもとに、最適な除去方法と予防策を立てることが可能となるのです。 特に高級物件においては、素材へのダメージを最小限に抑える必要があります。MIST工法®は、専用の除カビ剤を微細な霧状にして対象箇所に噴霧することで、表面だけでなく素材の内部に浸透したカビにも効果を発揮します。 この方法の最大の特徴は、素材を削ったりこすったりすることがなく、建材を傷つけずにカビを根こそぎ除去できる点にあります。さらに、使用する薬剤は人体への安全性も高く、子どもや高齢者がいる環境でも安心して利用できます。加えて、除去後に防カビ剤を施すことで、長期間にわたり再発を防止できるのも大きな利点です。 日本の気候は四季がはっきりしており、とりわけ梅雨や冬季は湿度管理に注意が必要です。季節ごとの特徴を把握し、それぞれに合わせたカビ対策を行うことが、住環境の快適性と資産価値の維持につながります。 梅雨の時期は気温が高く湿度も80%以上になる日が多く、まさにカビの繁殖に最適な環境です。この季節には、湿度管理が最重要課題となります。具体的には、除湿機の活用、換気扇の常時運転、押し入れ・クローゼット内の除湿剤設置などが効果的です。 また、通気口やサーキュレーターを用いて空気を循環させることで、空間の湿気が一箇所に滞留するのを防ぐことができます。最近ではスマート除湿機やIoT連携の換気システムも登場しており、遠隔から湿度管理ができるのも魅力です。 冬は外気温の低下により、室内外の温度差で結露が発生しやすくなります。特に窓ガラスやサッシまわり、押し入れ内の壁面などは注意が必要です。結露を放置すると、水分が壁に染み込み、見えない場所でカビが発生してしまいます。 対策としては、室内の湿度を50%前後に保つこと、断熱性の高い窓に交換すること、カーテンをこまめに開けて空気を動かすことなどが挙げられます。結露防止シートや断熱材の追加施工も有効です。日常的なちょっとした対策の積み重ねが、大きな被害を防ぐ鍵となります。 カビの除去後も、再発のリスクをゼロにはできません。むしろ、再発を防ぐための対策こそが、長期的な管理で最も重要なポイントになります。ここでは、除去後に必要な防カビ対策と、その持続性を高める方法について解説します。 カビの除去後には、防カビ剤の使用が欠かせません。近年では、化学物質に頼らず、天然成分ベースの防カビ剤も登場しており、人体への影響を抑えながら高い効果を発揮します。これらの製品は、表面に皮膜を形成することで、カビの再付着や繁殖を物理的にブロックします。 防カビ剤は塗布後すぐに効果を発揮し、その効果が半年から1年以上持続するものもあります。特に浴室、キッチン、玄関まわりなど、湿気の多い場所には定期的に再処理することで、安心して長期間使用できる環境を維持できます。 さらに効果を高めるには、空気中に浮遊するカビ胞子に対しても対策が必要です。高性能の空気清浄機を導入することで、空間全体のカビリスクを下げることができます。また、MIST工法®による抗菌処理は、空間そのものに作用し、素材や空気中に存在する微生物を長期間抑制する効果があります。 こうした防カビ・抗菌の二重対策を講じることで、カビが再発しにくい、清潔で安全な空間が完成します。これは高級物件の価値維持にも直結し、入居者の満足度向上にも大きく寄与します。 カビ対策は費用がかかるものと考えられがちですが、実は「資産価値の維持」と「賃貸運用の安定」という点で、非常に高いリターンをもたらします。投資物件における住環境の整備は、単なる衛生管理にとどまらず、ビジネス的な戦略とも言えるのです。 定期的なメンテナンスとカビ対策によって、物件の内装や建材を長持ちさせることができます。カビによって一度でもリフォームが必要になると、価値が下がるだけでなく、「カビ物件」として悪評が立つリスクもあります。そのような事態を避けるためには、日々の環境管理が何より重要です。 また、売却時や資産評価の際にも、カビの有無は大きな判断材料となります。清潔でメンテナンスが行き届いた物件は、内覧者に良い印象を与えやすく、価格交渉でも有利に働きます。 清潔で快適な住環境は、居住者の満足度を高め、長期入居につながります。特に高級賃貸では、入居者の目が厳しく、少しの不満でも解約の原因になりかねません。カビのない快適な空間を提供することは、入居者に対する大きなアピールポイントであり、賃料アップの根拠ともなり得ます。 また、「カビ対策済み」「空気環境配慮型」などの特徴を物件のPRに取り入れることで、差別化を図ることができます。これは、競争が激しい不動産市場において、他の物件と一線を画す要素となるでしょう。 カビの問題は見た目の清潔感を損なうだけでなく、健康への影響や物件価値の低下にも直結する深刻な課題です。特に高級賃貸、別荘、投資物件のように高い資産価値を維持することが重要な物件では、プロによる徹底したカビ対策と、必要に応じたリフォームが不可欠です。 私たち**「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム東京・名古屋」では、独自技術のMIST工法®**を用いたカビ除去と、防カビ処理による長期的な環境保全を実施しています。この工法は、素材を傷つけず、人体にも安全な専用除カビ剤を用いることで、木材や高級建材をそのまま活かしながら、カビの根本原因を除去する画期的な技術です。 さらに、私たちを運営する株式会社タイコウ建装は、カビ対策だけにとどまらず、リフォーム事業にも深い専門性と実績を有しております。一度カビ被害を受けた住宅では、カビ除去後に内装や設備のリフォームが必要になることが多くあります。そうした場面でも、私たちは**「カビ除去」と「リフォーム」の両方を一括で対応できる総合施工体制**を構築しており、お客様の手間を最小限に抑え、迅速かつ的確な対応が可能です。 株式会社タイコウ建装のリフォーム事業では、住宅・マンション・店舗など多岐にわたる物件に対し、内装、水回り、断熱改修、バリアフリー工事までワンストップで提供しています。特にカビの発生を抑えるための通気性向上や断熱性能の強化といった「カビ再発防止に特化した機能性リフォーム」において、業界でも高い評価をいただいています。 カビの発生からリフォームの提案・施工まで一貫して対応できることが、私たちの最大の強みです。長期的に安心して暮らせる住環境、安定的な収益を生み出す賃貸物件、そして高級物件としての資産価値を守るために、ぜひカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へご相談ください。皆様の大切な空間を、清潔で快適な空間へと蘇らせるお手伝いをさせていただきます。1. 投資物件・別荘におけるカビリスクとは?

1-1. 高湿度環境とカビ発生のメカニズム

1-2. 資産価値・資金回収への影響

2. 高級・高額物件でのカビクレーム事例

2-1. 賃貸トラブルと大家・入居者の責任義務

2-2. 高級物件で起きやすい修復費用・訴訟リスク

3. 高齢者居住環境におけるカビの危険性

3-1. 健康リスクと要介護者の体調への影響

3-2. 室内空気汚染との関連と対策の重要性

4. 室内空気汚染と見えないカビの毒性

4-1. 空気中カビ胞子・揮発性代謝物(MVOC)の健康影響

4-2. ESA対応測定・真菌検査の導入

5. カビの事後修復 vs. 予防メンテナンス

5-1. 修復にかかる費用・工期・素材への影響

5-2. 定期換気・除湿・断熱改善などの予防策

6. 賃貸物件運営における継続的メンテナンスのコツ

6-1. 契約書・免責条項における換気義務・修繕体制

6-2. 定期点検・入居者教育の重要性

7. カビ対策の専門サービスとは?

7-1. 真菌検査・含水率調査の必要性

7-2. 専門工法(例:MIST工法®)による素材や人体への配慮

8. 高湿度季節・季節別メンテナンス対策

8-1. 梅雨・結露対策の具体策(除湿機・通気口など)

8-2. 冬季の室温と湿度管理のポイント

9. 修復後も安心!長期防カビ仕様の構築

9-1. 防カビ剤による持続的予防効果

9-2. 空気洗浄・抗菌処理との併用

10. 投資効果と住環境のバランスを取るために

10-1. カビ対策による資産価値の維持効果

10-2. 居住者満足度向上と賃料アップの相関

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋にお任せください