問題提起

中古マンションでの漏水は、外から目立たない床下や壁内部に湿気を引き起こし、カビの発生を促します。見た目だけでは分からない場所で広がる被害は、後々健康トラブルや高額な修繕費につながる可能性があります。

記事を読んで分かること

本記事を読むことで、漏水によるカビ被害のメカニズム、問題発生時の実践的な対処法、リフォーム・修繕の施工ポイント、再発防止策、健康リスクまでを総合的に把握できます。

記事を読むメリット

読後には「まず何をすべきか」の行動指針が得られ、被害を最小限に抑える判断ができるようになります。さらに、業者選定や予算組みをする際の目安を持って安心して対処できるようになります。

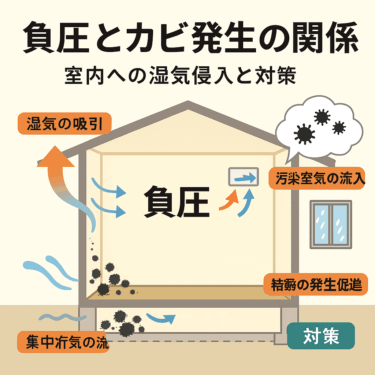

漏水が発生すると、目に見えない形で建物内部に水分が侵入し、湿度上昇を引き起こします。特に壁の内部、天井裏、床下など隠れた空間では結露が起こりやすくなり、これがカビの発育に非常に好条件をもたらします。カビは目に見える場所だけでなく、木材や断熱材、合板、石膏ボード内部にまで潜り込んでしまうため、被害が広がると修復範囲も大きくなります。しかも、カビは表面に黒ずみを作るだけでなく、胞子を空気中に飛散させ、健康被害を及ぼすリスクもあります。建材を劣化させ、断熱性能や遮音性能を低下させ、さらには室内環境を悪化させる要因ともなるため、漏水・カビ問題は軽視できない深刻な課題です。 漏水により室内や壁内部に湿度が入り込み、水蒸気の量が過剰になると結露が発生しやすくなります。結露ができるということは、温度差がある場所に水分が凝結して表面に水滴が付くということです。温度差が出やすい窓際や外壁、壁内部と室内部の境界、床下の梁と床板の接点などが結露の発生源となり得ます。これらの水滴や湿った環境が、カビ胞子の発芽・繁殖を促します。カビは胞子レベルで空気中に存在しており、適度な湿度(一般には湿度70%前後以上が目安)と有機物(木材・紙・クロス・断熱材などの栄養源)があれば、見えない壁内部でも発育を始めます。初期は小さな斑点ですが、やがて拡大して黒カビ、緑カビ、白カビなど複数種類が混在することもあります。 さらにカビは臭気を発し、胞子を飛ばし、エアコンや換気システムを通じて室内に拡散することがあります。こうなると、被害範囲はさらに広がり、住環境全体に悪影響を及ぼすリスクが高まります。 カビが木材・合板・断熱材・壁紙・クロス・石膏ボードなどに繁殖すると、素材の強度や耐久性を低下させます。木材では腐朽菌と相互作用して木の劣化を早めたり、ねじれや反りを誘発したりすることがあります。断熱材に水分が含まれていると、断熱性能が落ち、冷暖房効率が悪化し、光熱費が増加します。さらには壁内部に広がったカビは目視できないため、修繕コストを過小評価してしまうこともあります。 健康面では、カビの胞子や代謝物がアレルギー症状、喘息、気管支炎、肌のかゆみなどを引き起こす恐れがあります。特に、免疫力が落ちている人、乳幼児、高齢者、呼吸器系疾患を持つ人にとってはリスクが高くなります。慢性的に吸引することで、呼吸機能の低下や慢性炎症反応を誘発することも報告例として挙げられます。 資産価値においても、カビ被害が広範囲に及ぶ物件は市場評価が下がる可能性があります。中古マンションの売買において、漏水履歴やカビ被害の記録があると査定でマイナス査定されることがあります。また、買主が内覧時にカビ臭やシミ、塗装の剥がれ、壁紙の浮きなどを確認すると印象はかなり悪くなります。こうした要因は、売買交渉のネガティブ材料となり得ます。 中古マンション購入者にとって、築年数や経過してきたメンテナンス履歴により、構造部や防水部材の劣化が進んでいるケースが見られます。特に、配管・給排水設備、屋上防水、バルコニー防水、外壁のクラック、床スラブのひび割れなどが年数経過に伴って発生しやすくなります。これらが漏水源となり、床下構造へ浸水しやすくなります。 また、マンションでは共用配管・排水管の老朽化やメンテナンス不足が漏水リスクを高めます。特に居室下階のユニットバス・キッチン・洗面所・給排水管経路部分は、漏水や配管接続部からの水漏れが起こりやすいポイントです。そのため、床下・壁裏・コンクリートスラブのクラック部分に水が染み込み、見えないところで水分が滞留するリスクがあります。 築年数が経過した建物では気密性が落ちたり外壁や防水の目地が劣化したりして、雨水の浸入経路も複雑になります。特に大規模修繕が十分に実施されていない建物は、屋上防水層・外壁シーリング・外壁タイル目地からの浸水が起きやすいです。この水が構造体を伝って床下に回ることもあります。 床下がコンクリートスラブ直下・逆梁構造・二重床構造などの設計であれば、床下内部空間が存在しづらいケースもあり、湿気がこもりやすくなります。特に鉄筋コンクリート造でコンクリート打ち込みによるクラックがある場合や、スラブの浮き・剥離があるケースでは、亀裂部からの毛細管現象で水が上がってくることもあります。 こうした条件が重なると、漏水・湿気・カビの問題は隠れたリスクとして潜在し、入居後に発覚するトラブルとなることが非常に多いのです。 配管・給排水設備は年数経過とともにシール材や継手の劣化、金属の腐食、パッキンの硬化・ひび割れが起こります。これにより接合部からの微細な水漏れが発生する可能性があります。特に、戸境壁、配管貫通部、床・壁の取り合い部、水回り周辺部などは密封性を保つガスケットやシーリングが劣化しやすい箇所です。さらに、構造的な振動・地盤変動・温度変化などで微細なズレが生じ、シール部にひび割れや隙間ができることがあります。 防水層については、屋上やバルコニー、外壁目地、外壁シーリング、窓まぐさ部、屋根スラブの防水層などが経年で劣化します。防水層は紫外線、熱変動、雨風、建物の揺れなどによって劣化が進むため、ひび割れや防水層の剥離・膨れが起こり、水が浸入しやすくなります。こうした浸水が壁体内構造層を伝って、床下まで到達するルートを構成することがあります。 また、外壁タイルの浮き・外壁目地の欠損・シーリング材の劣化などが漏水経路となるケースも多く、外部からの雨水侵入が内部構造に浸透し、増湿・結露・カビ発生を誘発します。こうした浸入水が床下に達してしまえば、床下構造材・梁・床版などに長期間水分を供給し続ける危険要因となります。 隠れ漏水を発見しにくい理由は、目視できない場所で進行することと進行初期には症状が目立たないことです。以下に見逃しやすいサインを挙げます。 床やフローリング板の変形・膨張・反り:水分を吸うことで、木材が膨張し変形する兆候。 床のきしみ・軋み音:床下材が湿気で弱くなり、歩行時のズレ・軋みを生じる。 異臭:カビ臭・湿ったにおいが部屋に漂う。特に窓を閉めた状態で感じやすい。 壁紙の浮き・シミ・変色:壁内部に湿気があるとクロスや壁紙が浮いたり、シミが出る。 結露・露点の発生:窓ガラスや壁表面に結露が多く発生する、温度差が大きい季節に顕著。 湿度高の継続:部屋を換気しても湿度が下がりにくい、湿度が常に高め。 エアコン・換気口周辺の黒ずみ:空気を通す部分に黒カビが付くことがある。 床下点検口・通風孔周辺の湿り・カビ斑点:床下にアクセスできる場合は、そこを確認することで初期カビを発見できる。 隠れ漏水・カビは進行するほど被害が広がり、修繕範囲や費用が膨らむ傾向があります。早期発見が被害を抑える鍵です。 漏水を確認したら、被害を拡大させない応急対応を最優先に行いつつ、正確な被害範囲と原因を調べる調査を早めに実施すべきです。その段階を適切に踏むことで、後工程でのリスクを抑えられます。 まず最初に行うべきは、被害を拡大させないために水源を遮断することです。元栓を閉める、水栓を止める、給水管のバルブを閉じるなど、可能な限り漏水流入を止めます。屋内の水回り(浴室・トイレ・洗面所・キッチンなど)であれば、その周囲の給水管や止水栓を閉止します。 次に、漏水箇所の目ぼしをつけます。水滴の落下位置、濡れの広がり方、染みのルートなどを観察し、どの配管・部位が漏れている可能性が高いかを仮定します。壁・天井・床の水染み具合、漏れ音、水滴跡、壁紙の変色状況、床継ぎ目からの染みなどを確認します。 この段階では完全確定を目指すよりも、被害エリアを仮絞りすることが重要です。仮特定した範囲を中心に後続の詳細調査を行います。 漏水を止めた後、被害部位をできるだけ早く乾燥させることが重要です。以下が基本的な処置方法です。 換気を強化する:窓を開けたり換気扇を回す、風通しを確保する。 除湿機を使用する:湿度を下げ、結露の発生を抑える。 送風機・サーキュレーターを使う:風を当てて乾燥促進。特に壁内部・床下空間へ風を通す工夫をする。 暖房運転(冬季):室温を上げて湿度を下げる。ただし過度に温めすぎないよう注意。 吸湿剤などを利用:シリカゲルなどの乾燥材を使って局所湿気を取る。 その際、被害範囲を正確にするために、**含水率測定器(湿度計・水分計)**で木材や壁材・断熱材などの含水率を定期的に測定します。基準以上の含水率が継続している個所は、乾燥だけでは回復せず除去が必要な場合もあります。 さらに、赤外線サーモグラフィや熱線カメラ、赤外線センサーを使って、壁・床面で温度ムラを可視化し、湿気の存在を間接的に把握する方法も有効です。壁裏の温度差や冷えがある箇所は、乾燥が十分でない可能性を示唆します。 時には、壁マッピングや穴あけ確認を行い、壁内部の湿潤部を目視で確認することもあります。ただし、穴あけは建材を傷めるため、最終手段として利用します。 これらの応急対応と精査調査をきちんと行うことで、漏水・カビ被害の全貌を把握し、後工程(除去・修繕・リフォーム)に正しく進むことができます。 漏水原因の復旧と乾燥処理が済んだ後、被害部位のカビ除去とリフォーム施工を行います。ただし、表面的な除去だけでは不十分なことが多く、深部処理と防カビ・防水処理を適切に行う必要があります。 カビ除去には「表面除去」と「深部除去(素材内部除去)」があります。表面除去は、壁紙・クロス・塗装表面の黒ずみ・カビ斑点を清掃・洗浄して除去する方法ですが、それだけでは根本解決にならないケースが多いです。なぜなら、カビは素材内部(木材内部・繊維層・壁体内部)に侵入していることがあるからです。 深部除去を行う際、壁紙・下地ボード・断熱材・構造材のいずれかを撤去して、基材を露出させたうえで除菌・洗浄・乾燥処理を行います。素材の状態に応じて、防カビ剤を含む薬剤処理を用いたり、高圧洗浄やスプレー処理、超音波振動除菌、ドライアイス洗浄、オゾン処理、紫外線処理などを併用することもあります。 ただし、過度な薬剤使用や物理的なこすりすぎ、強力な洗浄方法を用いると素材を傷めるリスクがあります。特に木材・無垢材・繊細な仕上げ材・漆喰・天然石などは処置に慎重を要します。そのため、素材ごとの適切な処理方法を理解した施工者を選ぶことが重要です。 除去範囲を判断するポイントは以下の通りです: 含水率や湿潤履歴が基準を超えている部分 カビ斑点・シミ・臭気が残っている部分 構造材の腐朽・劣化が見られる部分 継続的な湿気侵入が想定される部分 これらを基に、表面除去だけで済むのか、下地撤去・取り替えを含めた深部除去が必要かを判断します。 カビ除去と同時に防水・防カビ処理を行うことが、再発防止と長期的な安心を得るうえで重要です。選ぶべき工法・処理剤・施工手順には、次のようなポイントが求められます。 低刺激性・低残留性の除カビ剤を使うこと。人体やペットに負荷をかけにくいもの。 浸透型薬剤と表面処理型薬剤を併用して、素材の奥まで効果を届ける仕様 pH調整された薬剤で、素材に影響を与えにくい濃度・水素イオン濃度で処理 環境対応型・安全性確認済み薬剤を選択すること MIST工法などの微細ミスト散布方式:薬剤が霧状に噴霧・漂う方式で、壁内部や隙間に浸透させやすく、摩擦や研磨を伴わず素材にやさしい工法 ドライアイス洗浄法:固体CO₂を吹き付け、剥離・除去する方法。薬剤残留が少ないがコスト高め オゾン・紫外線処理:表面除菌には効果があるが、深部浸透や湿潤改善には単独で頼れない 超音波洗浄:微振動でカビを浮かせて除去する方法。壁内部材に応用する場合は下地剥離が必要なケースもある 高圧洗浄・水洗法:強力だが、水分を与えるため乾燥管理を徹底しないと逆効果になる カビ除去後は、防水・防カビ処理を併用して再侵入防止を図ります。主な処理仕様として次のようなものがあります。 防カビ剤塗布(素材表面・壁体内部含む) 撥水・親水性表面処理 透湿防水シート・防水透湿性塗膜 防水シート・防水紙の施工(壁・床など) シーリング・目地処理の再施工 仕上げ材(壁紙・クロス・塗装材等)選定時の防カビ仕様品利用 施工時には、次のような注意点も重要です: 施工順序(除菌 → 乾燥 → 防水 / 防カビ処理 → 下地復旧 → 仕上げ材施工)を守る 施工中の室内換気・養生の徹底 仕上げ材選定時に通気性・透湿性を考慮する 防水層や目地部材との相性を確認する 施工後の初期点検・乾燥確認を行う こうした方法・仕様を正しく選択・実施することで、素材を傷めずにカビ除去と再発防止を両立させる施工が可能となります。 漏水・カビ被害の修繕・リフォームには、その範囲・使用素材・施工難易度・仕上げグレード・立地条件などによって大きく費用に幅があります。ここでは、一般的な相場感とコストを抑える工夫、見落としがちな費用を整理します。 改修規模の違いでの目安を以下に示します(あくまで参考値・地域や施工業者により変動): * 注意:上記金額は材料・施工費・諸経費込みの概算です。実際には現場調査・見積もりが不可欠です。 特に、床下構造材まで影響を受けている場合や複数部屋に波及しているケースでは、金額が一気に跳ね上がります。また、施工難易度の高い場所やアクセス困難な場所、夜間工事・仮住まいの必要性などが追加コスト要因になります。 費用を抑えるためのポイントは以下の通りです。 被害範囲をできるだけ正しく限定する:無駄に広く手を入れない 表面除去で済む部分と、交換が必要な部分の判断を的確に行う 中間グレード以上の薬剤・工法を採用して「再発を防ぐ費用対効果」を重視する 同時施工をまとめる:配管改修・防水改修・内装改修を同時に行うことで足場・養生・人件費を共通化 見積もり比較を複数業者で取る:内容をよく比較して選ぶ 補助金・助成金制度を活用する:自治体によっては雨漏り補修や断熱改修への補助金が出る場合あり DIY可能な作業(軽微な洗浄・乾燥・養生など)を自分で行う(ただし安全配慮と責任所在を明確に) 一方、落とし穴として注意すべき点は以下です。 施工業者の見積もりに含まれていない追加費用(仮設工事、廃材処理、養生、交通費、足場) 乾燥不十分なまま仕上げを行い、後日再発するリスク 使用薬剤や材料のランク差により、耐久性に大きく差が出る 施工保証・アフターメンテナンス対応が不明確な業者を選ぶことによるトラブル 隠れた被害範囲が後から発覚して追加工事が発生すること これらを踏まえ、予算を組む際には「安全余裕額(予備費)20~30%程度」を見込むことが賢明です。 修繕・リフォームが終わった後、適切な再発防止策と日頃のメンテナンスを行うことによって、長期的な安心を維持できます。 漏水・カビ問題を防ぐには、湿度を管理し、風の通りを確保して室内空気を清浄に保つことが大前提です。 換気:自然換気(窓・通風口)と機械換気の併用。24時間換気システムの活用。定期的な換気扇清掃も重要。 除湿:除湿器・除湿機能付きエアコン・床下送風・壁内部換気などを活用する。 断熱:壁・天井・床の断熱強化で温度差を緩和し、結露発生を抑制する。断熱欠損部には断熱材補填を。 温湿度モニタリング:湿度計を設置し、季節・時間帯による変動を把握する。湿度が60〜70%を超えそうなときには早めに除湿対応を行う。 暖房管理:冬季は適切な室温を保ち、冷暖房時との温度差を緩和することで結露を減らす。 通気構造の確保:壁体内部や床下に通気層を確保する設計を取り入れる。例えば、壁裏通気、外壁通気層、床下換気孔などを適切に配置する。 これらの対策を組み合わせて実装することで、漏水だけでなく結露由来のカビリスクも低減できます。 再発を防ぐためには定期診断と事前点検が不可欠です。 年1回以上の目視点検:屋上防水層、バルコニー、シーリング部、タイル目地、窓まぐさ、外壁クラックなどを確認 水回り機器点検:ユニットバス・洗面所・キッチン配管部、排水トラップ部、シーリング部を定期的にチェック 床下・点検口確認:床下点検口がある場合、定期的に風通し・湿り気・におい・カビ斑点を確認 含水率測定/湿度測定:被害履歴エリアや水回り近傍では、一定期間含水率測定を行い変化傾向を把握 防水層再塗布:防水塗膜やシーリング部は経年劣化するため、耐用年数に応じて再施工 換気設備メンテナンス:換気扇・排気ダクトの清掃・フィルター交換を定期実施 これらのルーチンを確立することで、問題の早期発見と対処が可能となり、将来的な被害発生を大きく抑えられます。 中古マンションを購入する際、漏水・カビリスクを事前にキャッチできれば、後のトラブルを未然に防ぐことができます。 不動産売買において、売主・管理組合は過去の漏水被害や修繕履歴を告知または開示する義務があります。購入前には次のような履歴を確認すべきです。 過去に発生した漏水・雨漏り・浸水の履歴 内部改修・給排水管更新・防水改修の履歴 外壁改修・シーリング改修・屋上防水改修の実施記録 管理組合および建物維持管理計画(長期修繕計画・修繕積立金計画) 建物構造耐久性・修繕未実施箇所の報告書・調査資料 これらの情報が不十分であれば、追加調査を依頼するか、リスクを織り込んだ価格交渉を行うべきです。 漏水トラブル対処時には、管理組合の体制・責任分界点・保険適用範囲が重要になります。 管理組合体制:修繕積立金の余裕、長期修繕計画の実情、修繕履歴の透明性 保険適用:建物共用部保険・修繕保険の補償範囲がどこまでかを確認 責任分界点:個別部分(専有部)と共用部分の責任区分を把握する。例えば、床スラブ・壁スラブ・配管の所在など 漏水責任の所在:漏水が上下階に波及した場合の賠償責任、再発防止対策の実施義務などを事前に確認 管理規約および使用規約:水まわり改修・配管改修に関する規則・承認手順・仕様制限(素材、見た目など) これらを購入前にクリアにしておくことで、入居後のトラブル対応がスムーズになります。 漏水・カビ被害は建物構造への影響だけでなく、住む人の健康にも深刻な影響を与える可能性があります。実際に報告されている症例やリスクを押さえ、住環境改善の重要性を再確認しましょう。 カビ胞子・菌体破片・代謝産物(マイコトキシン等)は、アレルギー反応、喘息発作、気管支炎、アレルギー性鼻炎、皮膚炎、目のかゆみなどを誘発・悪化させる要因となります。特に、モルデスタ(アスペルギルス、ペニシリウム、クラドスポリウムなど)は一般的な室内カビ種ですが、一定条件下でこれらが健康へのリスク因子となることが報告例としてあります。 長期間にわたりカビ汚染された環境に曝され続けると、呼吸器機能低下、慢性的な咳、喉の違和感、ぜんそく悪化、免疫応答異常などの症状が出ることがあります。特に子ども、高齢者、アレルギー素因を持つ人、呼吸器疾患のある人は感受性が高いため注意が必要です。 また、カビ臭やホコリとともに揮発性有機化合物(VOC)などが混在するケースもあり、化学的刺激症状(頭痛・めまい・倦怠感など)を訴える人もあります。こうした症状は、原因を特定しづらく、健康被害が徐々に進行することもあるため、早期改善が望まれます。 例えば、ある中古マンション住戸で床下と壁体内に浸水が発生し、壁紙の浮きと黒ずみが広がっていたケースがあります。入居者は慢性的な咳嗽と鼻炎症状を訴えていました。専門業者による調査で、壁体内および床下のカビ繁殖と高含水率が確認され、深部除去+防カビ処理+断熱補強+換気改善を施しました。その結果、施工後数週間で室内湿度が安定し、カビ臭・シミが消え、入居者の咳・鼻炎症状が改善したという報告があります。 別の事例では、リフォーム済マンションで表面はきれいに見えても壁内部にカビ繁殖があり、入居数年で漆喰の剥がれや壁紙の剥離が起きたというケースもあります。この場合、施工時に深部処理を行わなかったことが再発の原因となりました。適切な対策を施すことで、再び安心して暮らせる住環境に戻した例も多くあります。 これらの実例から、健康面と建物寿命の両面を考えると、漏水・カビ対策は決して後回しにできない問題であることがわかります。 具体的な施工事例を知ることで、自分の物件にも応用できるイメージを持つことができます。ここでは、床下カビ除去+構造修繕、漏水復旧+防カビ処理を伴う例を紹介します(仮想事例をもとに整理)。 事例概要 施工内容 点検口拡大・床剥がし 根太・床板の除菌処理・カビ除去(浸透型除カビ剤+ミスト処理) 根太補修・交換、構造補強 防湿シート・通気層確保・換気孔設置 フローリング張替え 防カビ・防水塗膜施工 完成後湿度モニタリング・点検 ビフォーアフター効果 床板の反り・軋みが改善 床下湿気が抑えられ、乾燥状態が維持 室内のカビ臭・湿ったにおいが消失 室温の上昇スピードと冷暖房効率が改善 事例概要 施工内容 漏水箇所の特定・給排水管交換(継手部シールやパッキンも新品交換) 壁クロス剥離・下地ボード撤去 壁体構造材含む除菌処理・乾燥処理 防水シート施工・防カビ処理併用 下地補修・断熱材補填 クロス張替え施工 施工後点検・湿度モニタリング 効果 漏水が完全に止まり、被害拡大が防止 壁のシミ・浮きが解消 室内空気環境が改善し、カビ臭がなくなる 入居者からは咳・鼻炎症状の緩和が報告 こうした事例では、施工前後の含水率・湿度変化、室内空気環境変化、入居者の健康変化などをモニタリングすることで、その効果を数値的に確認することが可能です。 ここまで、漏水・カビ被害の全体像、リスク要因、応急対応・調査法、除去・リフォーム施工、費用目安、再発防止策、購入時の注意点、健康リスク、実例紹介までを詳細に解説しました。最後に、実行すべきステップのチェックリストと、業者選定のポイントをまとめます。 漏水や水染みの兆候を日頃からチェック 異常を感じたら速やかに水源を遮断・仮対応 含水率測定・赤外線調査などで被害範囲を把握 必要に応じて下地除去・カビ除去・乾燥処理を段階的に実施 防カビ・防水処理を併用し、素材を傷めない仕様で仕上げ 断熱性・通気性を考慮した設計で施工 定期点検・換気・除湿・湿度管理を日常運用に組み込む 入居前・購入前には履歴・構造・管理体制を入念に調査・確認 リスクを織り込んだ予算設計と施工保証確認 施工後はモニタリングを行い、再発傾向に早期対応 実績・事例を公開しているか 適切な素材知識と薬剤知識を有しているか 提案内容が明確で、施工方法・使用薬剤が説明されているか 保証制度・アフターメンテナンス体制が整っているか 複数業者との比較見積もりを取って納得できる価格と内容か 地元密着型、レビュー・口コミ実績、信頼性を重視 見積もり時の現地調査を丁寧に行ってくれるか 契約書・仕様書・説明書類をきちんと交わしてくれるか 漏水や床下のカビ、そして住環境に及ぶ健康被害まで、一括で対応できる業者をお探しの方へ。弊社、株式会社タイコウ建装は「カビ取り」と「リフォーム」をワンストップで対応できる数少ない専門企業です。大阪ではカビバスターズ大阪、そして東京・名古屋ではカビ取リフォームというブランド名で、多くの実績と信頼をいただいています。 当社が独自に開発した**MIST工法®**は、一般的なカビ除去方法とは一線を画す技術です。カビの発生状況や建材の状態に応じて、都度薬剤の濃度や使用方法を調整することで、木材やデリケートな素材を傷めることなく、カビの根まで徹底除去します。 また、強力な分解力を持ちながらも、人体に安全な薬剤を使用しているため、小さなお子様や高齢者が生活する住宅・施設でも安心してご利用いただけます。除去後の再発防止にも注力し、防カビ処理の持続効果が高く、空間全体に抗菌効果を持たせることが可能です。 弊社のもう一つの大きな強みは、建物のカビ除去後にそのままリフォームまで一括対応できる点です。多くのカビ除去業者は「除去まで」で終了しますが、弊社ではその先の「仕上げ・修繕・デザイン変更」まで一気通貫で対応します。 【リフォーム対応可能な工事例】 床下の腐食部分の補修・交換 壁や天井の断熱材・石膏ボード・クロスの張替え 水回りのユニットバスや洗面台、キッチンのリフォーム 給排水管の交換や移設 バリアフリー改修や間取り変更 外壁・屋根の防水リフォームや塗装工事 このように、構造部分の補修から内装の美観回復、そして機能改善を含めた**“カビ除去+リフォーム”のトータルサービス**を実現しています。 「リフォーム会社は見た目の回復だけで、カビの再発が心配…」「カビ業者に依頼したが、補修を別の業者に頼まなければならず面倒だった…」そんな声を多数受けて、弊社ではワンストップ対応によるトラブル防止・品質一貫性の確保に努めています。 特に中古マンションや長年住み慣れた住宅では、見えない部分に潜むカビや配管劣化、断熱不良などが複合的に絡みます。そうした課題を総合的に診断・提案し、安心・安全な住空間へとリニューアルするのが私たちの使命です。 漏水・カビ・リフォームのことでお困りの方は、カビバスターズ大阪または**カビ取リフォーム東京・名古屋(株式会社タイコウ建装)**までお気軽にご相談ください。お住まいの状態をしっかりと診断し、健康で快適な暮らしを取り戻すお手伝いをいたします。1. 漏水とカビ被害の全体像:何が問題か

1‑1. 漏水がもたらす湿気・結露・カビのメカニズム

1‑2. カビが建材・健康・資産価値に与える影響

2. 中古マンションと床下:なぜ潜在的リスクが高いか

2‑1. 築年数・経年劣化と配管・防水の弱点

2‑2. 床下/室内隠れ漏水の見逃しやすいサイン

3. 漏水発覚時の応急対応と調査法

3‑1. 水源を止める・漏水箇所の仮特定

3‑2. 乾燥・換気・含水率測定・赤外線検査など

4. カビ除去・リフォームの方法と施工ポイント

4‑1. 表面除去 vs 深部除去:どこまでやるか

4‑2. 素材に優しい工法・防水・防カビ処理の選び方

適切な薬剤選定

工法選定の注意

防水・防カビの仕上げ処理

5. 費用目安とコスト予算の組み方

5‑1. 小規模改修から大規模改修までの相場感

改修規模

内容例

相場目安*

小規模部分修繕

壁紙除去+表面清掃+防カビ処理

数万円〜十数万円

部分的下地除去修繕

下地ボード・断熱材交換・除菌処理

数十万円程度

床下構造材処理 + フローリング交換

梁・根太補強・カビ除去・床張替え

50~150万円程度

壁体内部構造含む大規模改修

壁スラブ・断熱材全体交換・防水処理

100~300万円超も

全体リノベーション含む

間取り変更・内装全面工事を伴う場合

数百万円~場合によっては千万円超

5‑2. コストを抑える工夫と注意すべき落とし穴

6. 再発防止策とメンテナンス習慣

6‑1. 換気・除湿・断熱・湿度管理の方法

6‑2. 定期点検・配管・防水部のチェック頻度

7. 中古マンション購入時の注意点

7‑1. 漏水・修繕履歴・告知義務の調査

7‑2. 管理組合体制・保険適用・責任分界点の確認

8. 健康リスクと症例:住環境改善の重要性

8‑1. カビによるアレルギー・呼吸器影響

8‑2. 実際の症例と改善後の変化

9. 施工事例とビフォーアフター紹介

9‑1. 床下カビ除去+リフォーム事例

物件:築25年・RC構造中古マンション1階部分

状況:床の軋み・反り・湿ったにおい・カビ臭が発生。床下点検口から確認すると根太・根継ぎ材に黒カビが付着し、含水率が高め。

9‑2. 漏水復旧+防カビ処理例

物件:築20年・中層階の中古マンション

状況:浴室ユニットバス下の給排水管継手からの漏水が継続。壁紙浮き・クロス変色・カビ斑点が隣接壁面に発生。

10. まとめと次のステップ

10‑1. 実行手順チェックリスト

10‑2. 業者選定のポイント

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋へ

カビバスターズの強み:MIST工法®で素材を傷めず根本除去

株式会社タイコウ建装のリフォーム対応力

住まいの価値と健康を守る「一括対応の安心」