問題提起

中古マンションでの水漏れを軽く見て放置すると、壁紙や床材だけでなく建物の構造や住環境全体が蝕まれ、さらにはカビによる健康被害も招く可能性があります。

記事を読んで分かること

本記事を通じて、漏水原因の特定方法から応急処置の手順、修理・リフォームの流れ、カビ除去と防止策、保険・管理組合対応まで“漏水被害を総合的に解決する方法”が理解できます。

記事を読むメリット

漏水被害を最小限に抑え、再発リスクを防ぎつつ適切な修繕計画を立てられるようになります。コストと手間を抑えながら安心・快適な住まいを守るヒントが得られます。

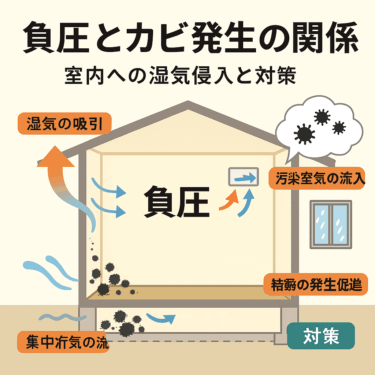

中古マンションで発生した漏水被害を放置してしまうと、その影響は表面的なものにとどまらず、建物の構造や住環境、さらには健康面にも深刻なダメージを与えることがあります。特に床下や壁内などの見えない場所に溜まった水分が原因で、カビが繁殖し続け、資産価値の低下やリフォーム費用の増加に繋がるケースが多く見られます。早期対応を怠ることで被害が拡大し、最悪の場合には住み続けることすら困難になる可能性もあるのです。 漏水が建物の内部に浸透すると、まず最初に影響を受けるのが木材や石膏ボード、断熱材といった建材です。これらの素材は基本的に水に弱く、湿気を含んだ状態が長期間続くと腐朽菌が繁殖し、木材の強度が著しく低下します。特に床下に水が回ると、根太や大引きなどの重要な構造材が腐りやすくなり、床が沈んだり、きしんだりする原因となります。 また、壁紙の裏に貼られたボードが水分を吸収することで膨張し、表面に浮きや剥がれが生じることもあります。石膏ボードは一度水を吸ってしまうと元に戻らないため、基本的には張り替えが必要になります。さらに、濡れた断熱材が機能を失うことで、断熱性能が低下し、部屋の温度が安定しなくなるなど、快適性にも影響が出てきます。 このような建材の劣化は、見た目の問題だけでなく、建物全体の寿命にも直結する重大なリスクとなります。初期段階でしっかりと対処すれば最小限で済む修繕も、放置によって大規模な改修を余儀なくされることになるのです。 漏水が原因でカビが発生すると、見た目や臭いの問題に加え、居住者の健康にも大きな悪影響を及ぼします。カビの胞子は空気中に浮遊し、呼吸器系に入り込むことでアレルギー反応や喘息、鼻炎、皮膚炎などを引き起こす可能性があります。特に免疫力の低い高齢者や小さなお子様がいる家庭では、注意が必要です。 また、カビの臭いが染み付いた部屋は、どれだけ清掃しても完全には消えず、不快な印象を与えることになります。このような状況は、マンションの売却時や賃貸への転用を考える際に大きなマイナス要素となり、資産価値の低下につながります。 一度カビが広範囲にわたって繁殖すると、表面だけの清掃では取り除くことができず、壁や床の内部までカビが根を張ってしまいます。そのため、見た目には問題がないように見えても、内部に隠れたカビが再発を繰り返すことがあり、除去には専門的な技術が必要になります。 このように、漏水を放置することは構造的なダメージだけでなく、健康被害や経済的損失にも直結する重大な問題であることを理解しておく必要があります。 中古マンションは新築物件と比べて配管の老朽化や構造的な劣化が進んでいる場合が多く、漏水リスクが高まります。また、築年数によって建築基準が異なっているため、現代の防水技術や配管設備と比べて脆弱な箇所が存在することも珍しくありません。特に床下や壁の内部など、普段目に見えない場所で水が漏れていた場合、発見が遅れ被害が広がるリスクが高まります。 築30年以上の中古マンションでは、給水管や排水管に鉄管や銅管が使用されていることがあり、経年劣化によって内部が錆びついているケースもあります。こうした配管は、水圧や温度変化によってひび割れやピンホール(小さな穴)が発生しやすく、突然の漏水に繋がります。 さらに、建築当時の施工基準が現在と異なるため、防水処理が不十分だったり、湿気がこもりやすい構造になっていることもあります。例えば、バルコニー下の防水層が劣化して雨水が室内に侵入する、ユニットバス周りのシーリングが劣化して水が床下に漏れるなどの事例があります。 また、配管が壁や床の内部に埋設されているため、漏水箇所の特定が難しく、発見が遅れることで被害が拡大する傾向があります。中古マンションの購入時には、配管の材質や築年数、防水性能などを事前にチェックすることが重要です。 中古マンションの床下構造には、コンクリートスラブの上に木造の床組を組んでフローリングを施工しているタイプや、二重床構造を採用しているタイプなどがあります。いずれの構造でも、水が一度床下に入り込むと、蒸発せずに滞留しやすくなり、カビの温床となってしまいます。 また、マンションの構造上、水が一方向に流れずに広範囲に広がるため、漏水の起点から離れた場所で被害が見つかることも珍しくありません。例えば、上階の配管からの漏水がコンクリートの隙間を通じて下階の壁や天井に染み出すといったケースが見られます。 さらに、サッシ周りや外壁にクラック(ひび割れ)があると、そこから雨水が侵入し、躯体内部で徐々に広がっていくこともあります。これらは目視では確認しづらく、長年放置されてしまう傾向にあるため、専門業者による調査が不可欠です。 このように、中古マンション特有の構造的なリスクを理解したうえで、漏水対策を講じることが重要です。次に、漏水の原因をどのように特定するのかを詳しく見ていきましょう。 漏水による被害を最小限に抑えるためには、何よりも早期発見と正確な原因特定が重要です。原因が不明確なまま修繕を行っても、再び同じ箇所から漏水が起こるリスクが残るため、原因調査は慎重に行う必要があります。特に中古マンションでは構造が複雑であるため、目視だけでは判断が難しいケースも多く、専門的な機器や知識が必要になる場面が多々あります。 漏水の初期兆候としてもっとも分かりやすいのが、壁や天井に現れるシミや色の変化です。黄色や茶色っぽい輪状のシミが現れている場合、その箇所の裏側で水が漏れている可能性が高いです。また、壁紙が浮いたり、はがれ始めたりするのも、内部に水分が溜まっている証拠です。 さらに、カビ臭や湿ったにおいが室内に漂っている場合、空気中にカビの胞子が充満していることが考えられます。これは目には見えない漏水によって湿度が上昇しているサインでもあるため、注意が必要です。特に、床下や収納スペースの奥、押入れなどは湿気が溜まりやすく、漏水による異常が見つかりやすい場所です。 建物の外壁やサッシ周りもチェックポイントとなります。雨漏りによる漏水は、外壁のクラックやシーリングの劣化から起こるケースが多く、その周辺にシミやひび割れがないか定期的に確認することが大切です。 漏水箇所の特定には、専門的な測定器を使用することで、より正確な診断が可能になります。代表的な機器として、赤外線サーモグラフィーカメラがあります。これは、壁や床の温度分布を可視化することで、湿っている箇所の温度差を発見し、漏水の経路や範囲を推定することができます。 また、含水率測定器という機器を使えば、建材に含まれている水分量を数値化できます。通常より高い数値が出た場合、その箇所が漏水の影響を受けている可能性が高いと判断できます。 ファイバースコープを使うと、壁や床に小さな穴を開けてカメラを挿入し、内部の状況を直接確認することができます。これにより、内部のカビの繁殖状況や構造材の腐食具合を詳細に把握することができます。 これらのツールを使うことで、壁や床を壊すことなく、最小限の破壊調査で原因を特定することができ、修繕の範囲や内容を正確に決定することが可能になります。 漏水を発見した際、まず何よりも優先すべきは応急対応による被害の拡大防止です。初動が遅れると、たとえ小さな水漏れでも短時間で被害範囲が広がってしまい、後の修繕費用が大きく膨れ上がることになります。被害を最小限に食い止めるためには、的確な初動対応が不可欠です。 漏水に気づいたら、まず最初に行うべきは水の供給を止めることです。戸建ての場合は屋外にある水道の元栓を、中古マンションの場合は玄関やキッチン下に設置されている止水栓を閉めましょう。止水栓は時計回りに回すことで閉まりますが、固くなっている場合もあるため、あらかじめ操作方法を確認しておくと安心です。 マンションの場合、共用部分にある配管からの漏水であれば管理会社への連絡が優先されますが、専有部分からの漏水であれば、住戸内での対応が求められます。止水後は、被害が出ている箇所を写真に撮って記録しておくと、保険申請や管理組合との交渉に役立ちます。 また、水が家財や電化製品にかかっている場合は、感電の危険性があるため、漏電ブレーカーを落とすか、安全な範囲でコンセントから電源を抜くなどの対処も必要です。 水が染み込んでしまった床材やカーペット、家具などは、できるだけ早く乾燥させる必要があります。濡れたまま放置すると、カビの繁殖が始まり、わずか1〜2日で見た目には分からない場所にも被害が広がる恐れがあります。 濡れた畳やラグマットは取り外して屋外で乾燥させ、木製家具は乾いたタオルで水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させます。床や壁が濡れている場合は、除湿器や送風機、エアコンのドライ機能を活用して強制的に乾燥させましょう。 特に床下や収納内部など空気がこもりやすい場所は、扉や点検口を開けて換気を促し、湿気を逃す工夫が必要です。湿度計を使って室内の湿度をモニタリングし、湿度60%以下を目安に保つようにすると、カビの発生を防ぐ効果が期待できます。 次に、実際に漏水被害があった場合にどのような修繕やリフォームが必要になるのか、その工程を詳しく見ていきます。 漏水被害が発生した後、単に水を止めて乾燥させるだけでは根本的な解決にはなりません。配管の修理、内装材の復旧、さらには再発防止のための構造的なリフォームなど、状況に応じてさまざまな対応が必要になります。被害の範囲が広がっている場合や、床下や壁内の構造材にまで浸水している場合には、大掛かりなリフォームが必要になることもあります。 漏水の原因が配管の劣化による場合、最も根本的な対策は配管の更新です。古い鉄管や銅管は腐食による破損が起こりやすいため、耐久性の高いポリエチレン管や架橋ポリエチレン管(PEX)などに交換することで、再発リスクを大きく下げることができます。 ただし、マンションでは配管が壁内や床下に埋設されているケースが多いため、更新には壁や床の解体が伴い、コストや工期がかさむ場合があります。そのため、状況に応じて「更生工法(ライニング工法)」を採用するケースもあります。これは既存の配管内部に樹脂を流し込んで新たな管を形成する方法で、建物の構造に大きなダメージを与えることなく漏水を防ぐことができます。 また、漏水箇所が外壁や屋上からの雨水浸入によるものであれば、防水層の補修や再施工が必要になります。バルコニーや屋根、サッシ周りなどの防水処理は、経年劣化によってひび割れや剥がれが生じやすいため、10年を目安に点検・補修を行うと良いでしょう。 配管や防水処理の修理が完了した後は、被害を受けた内装部分の復旧作業が始まります。濡れて膨張したフローリングや床材は、基本的に張り替えが必要です。床下の合板や根太、大引きなどの下地材が腐食している場合には、それらを撤去・交換したうえで、新しい床材を施工します。 壁や天井も同様に、石膏ボードが湿気を吸収していた場合は取り替えが必要となります。表面のクロス(壁紙)は剥がして新たに貼り直し、断熱材にカビが発生していればそれもすべて交換しなければなりません。これらの作業は見た目の仕上がりだけでなく、今後のカビ発生を防止するという観点からも非常に重要です。 さらに、仕上げの段階では防カビ処理や通気性を高める工夫を取り入れることで、再発を防ぐ対策も講じていきます。床下に通気口を設けたり、調湿機能のある内装材を使用することで、湿気のたまりにくい住空間を実現できます。 これらの工程は、被害の規模や建物の構造によって変わるため、専門のリフォーム業者と相談しながら最適なプランを選ぶことが大切です。 漏水が修理され、内装も復旧された後でも、安心してはいけません。水分が完全に乾燥しきっていない場合、時間の経過とともに内部でカビが繁殖してしまうリスクが残っています。特に床下や壁内など目視できない場所に水分が残っていると、再度健康被害や資産価値の低下につながることがあります。そのため、修理後の乾燥や防カビ処理は、極めて重要な工程となります。 建材に含まれた水分は、表面が乾いて見えても内部に留まっていることが多く、これがカビの温床になります。木材や石膏ボード、断熱材などの多くはスポンジのように水分を吸収しやすく、一度濡れてしまうと自然乾燥では完全に乾かすことが難しいのです。 このような状態で復旧作業を進めてしまうと、見えない場所でカビが再び繁殖し、数週間後に異臭やカビの斑点として現れることになります。特に梅雨時期や冬の結露が起こりやすい季節には、室内の湿度が上昇しやすく、再発のリスクがより高くなります。 そのため、修理後は表面的な乾燥だけでなく、湿度計や含水率測定器を用いた「内部乾燥の確認」が重要になります。業者によっては、乾燥完了の数値基準を設けており、それを満たさない限り復旧作業を進めないという体制を取っているところもあります。 修理後の湿気対策としては、まず十分な乾燥を確保することが第一です。乾燥機や除湿機、送風機などを併用して、構造材の内部までしっかりと水分を飛ばす作業が求められます。これには数日から数週間かかることもありますが、確実な乾燥は再発防止のための最重要項目です。 乾燥が完了した後は、防カビ処理を行うことで、万が一残っているカビの胞子の活動を抑制します。防カビ剤には即効性と持続性を備えたタイプがあり、噴霧によって木材や壁材に浸透させることで、今後の繁殖を防ぐ効果が期待できます。 また、構造的に湿気がこもりやすい空間では、換気システムの導入も効果的です。床下換気扇や通気口の設置、24時間換気システムの導入により、空気の流れを確保し、湿気を溜め込まない室内環境を維持することができます。 これらの処理をしっかりと行うことで、再びカビが発生するリスクを最小限に抑え、安心して生活できる住環境が整います。 次に、漏水被害の修理や対応において避けて通れない「保険や管理組合との関係」について詳しく見ていきましょう。 中古マンションで漏水が発生した場合、修理や補償の対応は「誰がどこまで責任を負うのか」が重要なポイントになります。専有部分と共用部分の区分、火災保険の適用範囲、管理組合や隣人との関係など、事前に正しく理解しておかなければ、トラブルに発展することもあります。ここでは、保険制度の活用方法と、責任範囲の整理について詳しく解説します。 漏水被害を受けた場合、多くのケースで「火災保険」が適用される可能性があります。火災保険と聞くと火事のみを補償する保険のように思われがちですが、実際には「水漏れ」「風災」「盗難」なども補償対象に含まれていることが多く、特に水濡れ事故は最も多い保険金請求理由のひとつです。 例えば、上階の住人の配管から水漏れが発生し、自宅の天井や壁に被害が及んだ場合、自分の火災保険の「水濡れ補償」で修繕費用を賄うことができます。さらに、被害が大きくて生活に支障が出た場合、仮住まいの費用や家財の損害も補償されるケースがあります。 一方、自分の部屋から水漏れが発生し、下の階に被害を与えてしまった場合は、「個人賠償責任保険」や、マンションの管理規約に基づく補償制度を通じて相手方に賠償する必要があります。このような場合、日頃から保険内容を確認しておくことが非常に重要です。 また、保険会社への申請時には、被害状況の写真や修理見積書、原因調査報告書などが必要になりますので、応急処置の段階からしっかりと記録を残しておきましょう。 漏水がどこから発生したのかによって、修繕の責任を負うのが「個人」なのか「管理組合」なのかが分かれます。マンションでは、通常「専有部分(部屋の内部)」と「共用部分(構造体や配管の一部)」に分かれており、共用部分に起因する漏水は管理組合が対応することになります。 たとえば、天井裏の共用排水管からの水漏れであれば、管理組合の責任で修理・復旧が行われることになります。一方で、洗面所の排水ホースや洗濯機の蛇口といった、居住者が設置・使用している設備が原因であれば、専有者自身が責任を負わなければなりません。 そのため、漏水が発覚したらまずはマンションの管理会社に連絡し、現地確認と原因調査を依頼することが基本となります。管理会社や管理組合は、過去の事例や規約に基づいて対応してくれるため、早期連絡がスムーズな解決につながります。 また、交渉の際には感情的にならず、冷静に状況を説明し、証拠資料を整えて対応することが大切です。トラブルを避けるためにも、日頃から管理規約に目を通し、どこまでが自己責任なのかを把握しておくと安心です。 漏水被害やカビの再発を防ぐためには、修理が終わったあとも長期的な視点で予防策を講じていくことが重要です。特に築年数が経過した中古マンションでは、見えないところで劣化が進んでいる場合が多いため、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、安心して暮らし続けることができます。 まず重要なのが、配管や防水箇所の定期点検です。給排水設備は20〜30年を目安に劣化が進むとされており、目に見えない内部の腐食や詰まりが進行していることがあります。特にキッチンや洗面所の排水口は、油脂や髪の毛などが蓄積しやすく、詰まりが漏水の引き金になるケースも多いため、定期的な清掃が欠かせません。 管理組合による定期点検や清掃に加え、個人でも排水口フィルターの設置や定期的な薬剤洗浄など、小さなメンテナンスを継続することで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。特に台所や浴室の排水口は湿気がこもりやすく、カビの温床にもなりやすいため、日常的に清潔を保つことが重要です。 湿度の管理も、カビや劣化を防ぐ上で非常に大切なポイントです。室内の適正湿度は40〜60%程度とされており、これを超えるとカビの繁殖が活発になります。冬場は加湿器、夏場は除湿器やエアコンのドライモードを活用し、季節に応じた湿度調整を行いましょう。 また、リフォームの際には調湿機能のある建材を選ぶことで、自然に湿度をコントロールしやすくなります。珪藻土やエコカラットといった壁材は、湿気を吸収・放出する性能を持っており、カビの発生を抑える効果があります。 さらに、窓を開けての自然換気や、24時間換気システムの導入により、空気の滞留を防ぎ、湿気がこもらない室内環境をつくることも効果的です。家具を壁から少し離して設置する、収納内に除湿剤を置くといった小さな工夫も積み重ねれば、大きな予防につながります。 以上のように、漏水対策は単なる応急処置や修理だけではなく、長期的な視点で建物全体の健康を保つ取り組みが重要です。家族が安心して暮らせる住まいを維持するためにも、定期的なメンテナンスと予防意識を持つことが大切です。 中古マンションの漏水被害やカビの発生は、早期発見と正しい対処が不可欠です。しかし、実際には「どこに相談すればよいのか分からない」「カビ除去業者とリフォーム業者を別々に探すのは面倒」といったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 そんなときに頼れるのが、**カビ除去の専門ブランドである「カビバスターズ大阪」および「カビ取リフォーム東京・名古屋」**です。私たちは、カビ除去のプロフェッショナルであると同時に、リフォーム工事にも精通しているため、「カビ除去と修繕・リフォームを一括で対応」できるのが最大の特長です。 さらに、これらのサービスを運営しているのは、建築施工のプロフェッショナル集団である株式会社タイコウ建装です。 株式会社タイコウ建装は、長年にわたり建築内装・外装のリフォーム工事全般を手掛けてきた企業であり、そこに専門技術を融合させた「カビ除去事業(MIST工法®)」を展開しています。 通常、漏水被害後には「カビ除去業者 → 大工・内装業者 → 防水業者 → リフォーム業者」と複数の業者が関わるため、日程調整や工事内容の整合性に悩まされるケースが非常に多いのが実情です。 しかし、株式会社タイコウ建装なら**「カビ除去」「原因調査」「現状復旧」「内装リフォーム」「防水処理」まですべてワンストップで対応**。打ち合わせの手間もなく、スピーディかつ確実な工事が可能となります。 株式会社タイコウ建装は、関西圏(大阪)・中部圏(名古屋)・関東圏(東京)にて、幅広いリフォーム工事に対応しています。一般的な内装リフォームから、漏水被害による部分的な修繕工事、さらにはマンション・戸建て住宅全体のリノベーションまで、建物の状態とお客様のご要望に応じた最適なプランをご提案しています。 主なリフォーム対応分野: 床下の構造材修繕・フローリング張り替え 天井・壁のボード交換、クロス貼り替え キッチン・浴室・洗面所の水回りリフォーム 配管交換、防水処理、結露対策 断熱・調湿素材を使った快適な住環境づくり 中古物件購入時のインスペクション&リノベーション提案 また、現地調査〜見積もり〜施工〜アフターフォローまで一貫した自社対応を行っているため、スピーディで高品質、かつコストパフォーマンスの高いサービスを提供しています。 「リフォーム業者はいるけどカビ除去は専門外と言われた」 こうしたお悩みを抱えている方こそ、カビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋にご相談ください。株式会社タイコウ建装が展開するこれらのサービスは、単なる“清掃”や“表面の修繕”では終わらせず、素材を傷めずに根本からカビを死滅させるMIST工法®と、再発防止を見据えた高品質なリフォームを組み合わせて、住まいの価値を守ります。 お問い合わせ・無料相談は、各エリアの公式サイトまたはお電話にてお気軽にどうぞ。1. 漏水被害が引き起こすリスクと放置の代償

1-1. 漏水による構造材・内装の劣化メカニズム

1-2. カビ発生・健康リスク・資産価値の低下

2. 中古マンションにおける漏水の特徴と注意点

2-1. 配管の老朽化・施工基準の違い

2-2. 床下・躯体構造の弱点と水の侵入経路

3. 漏水源の特定方法と調査ツール

3-1. 目視・痕跡(シミ・浮き・異臭)のチェックポイント

3-2. 測定器・サーモグラフィ・ファイバースコープなどの活用

4. 応急対応で被害を抑えるためにすべきこと

4-1. 元栓・止水栓の操作・水を止める手順

4-2. 濡れた材料の除去・乾燥・換気方法

5. 漏水修理・現状復旧・リフォームの流れと選択肢

5-1. 配管更新 vs 更生工法・防水工事の選び方

5-2. 内装復旧・床張替え・下地修繕までの工程

6. 修理後のカビ問題と防止対策

6-1. 修理後に残る水分とカビ発生の関係

6-2. 乾燥・通気・防カビ剤・換気システムの導入

7. 保険・管理組合・責任範囲の整理

7-1. 火災保険・水漏れ補償・賠償請求のポイント

7-2. 共用部分 vs 専有部分、管理会社との交渉術

8. 長期的予防策と定期メンテナンス

8-1. 定期点検・配管維持・排水口清掃

8-2. 室内湿度管理・建材選び・換気の工夫

カビ取り・カビ対策・漏水修繕はカビバスターズ大阪とカビ取リフォーム東京・名古屋へ

株式会社タイコウ建装が提供する「カビ除去 × リフォーム」の一括対応とは?

タイコウ建装のリフォーム事業の特長

カビに悩まされる前に、そして漏水を放置する前にご相談ください

「カビ除去したはずなのに、またカビが発生してきた」

「漏水した場所の修理だけでなく、再発防止の方法も知りたい」

カビ・漏水・修繕・リフォームのすべてを、私たち株式会社タイコウ建装にお任せください。