漏水によるカビをそのまま放置していませんか?実はカビの胞子が室内空気を汚染し、頭痛や吐き気などの体調不良を引き起こす恐れがあります。気づかぬうちに健康に悪影響を与える危険が潜んでいるのです。

この記事では、漏水から発生したカビによる健康被害の仕組みや、室内空気汚染との関係、早期発見や対処法まで詳しく解説しています。専門的な内容をわかりやすくご紹介します。

カビを放置することで起こる身体へのリスクや、再発防止のための具体的な対策を知ることで、安心・安全な住環境を守ることができます。健康と家を守るための知識を今すぐ身につけましょう。

カビは湿気を好む微生物であり、特に漏水が発生した環境では急速に増殖します。漏水は目に見えない箇所で発生することも多く、気づかないうちに壁や床下、天井裏などにカビが広がっているケースも珍しくありません。初期の段階で適切に対処しなければ、カビは住環境を汚染し、健康被害をも引き起こすリスクがあります。 漏水が起きると、建物内の湿度が急激に上昇します。特に、断熱材や壁紙の裏、床下などの換気が不十分な場所では湿気がこもりやすく、カビの好む環境が整ってしまいます。カビは湿度60%以上、温度20〜30度で活発に繁殖するため、室内の温度や日本の気候条件では非常に発生しやすいのです。 また、漏水によって濡れた建材は乾燥しにくく、長期間にわたり湿気を保持してしまいます。その結果、カビの根(菌糸)が深く素材内部にまで入り込み、表面を掃除するだけでは除去できない状態に陥ることも多いのです。このようなカビは、目に見える部分を清掃してもすぐに再発してしまいます。 漏水は天井や壁から水が垂れるような目に見えるケースばかりではありません。たとえば、エアコンのドレンホースの詰まりや、給排水管のわずかな破損、結露などによる湿気の蓄積も「隠れ漏水」となり得ます。こうした微細な漏水は気づきにくく、発見が遅れるほどカビの繁殖が進んでしまいます。 特に注意が必要なのが、家具の裏側やクローゼットの中など、日常的に確認しにくい場所です。カビが繁殖していても、すぐに目に見えるわけではなく、特有のカビ臭さや体調の変化で初めて異常に気づくことも多いです。したがって、カビの発生を防ぐには、日頃から湿気の管理や漏水の点検を意識することが重要です。 カビが室内に発生している状態が長期間続くと、カビの胞子を吸い込んで体内に取り込んでしまうことになり、さまざまな健康被害が起こります。特に免疫力の弱い子どもや高齢者、アレルギー体質の人にとっては、カビは重大な健康リスクとなります。 カビの胞子には、マイコトキシンという有害な化学物質を生成するものがあります。これが空気中に拡散され、それを吸い込むと体内に取り込まれ、頭痛や吐き気、めまいといった症状を引き起こす可能性があります。特に長時間カビにさらされた環境で生活していると、症状は慢性化しやすくなります。 マイコトキシンは神経系に作用し、自律神経のバランスを崩すとも言われています。そうなると、原因不明の頭痛が続いたり、倦怠感や食欲不振に悩まされたりするケースもあります。また、風邪と似た症状が続くため、見逃されやすいのも特徴です。 カビによる健康被害は、特に免疫力が低下しやすい子どもや高齢者に深刻です。気管支喘息やアレルギー性鼻炎、皮膚炎などを引き起こすことがあり、ひどい場合は肺炎や呼吸困難に至ることもあります。カビの中には毒性の強い種類も存在し、長期的な暴露が健康に及ぼす影響は無視できません。 小児喘息の原因の一つとして室内のカビが挙げられることも多く、室内環境の清潔さは成長期の子どもにとって非常に重要です。また、高齢者は一度症状が出ると回復までに時間がかかることもあるため、早期のカビ対策が不可欠です。 カビが繁殖すると、その胞子は空気中に浮遊し続けます。これが「室内空気の汚染」につながり、目には見えない形で人の呼吸器や健康を脅かすのです。空気のきれいさは見た目では判断できないため、定期的なチェックや専門的な対策が重要です。 カビの胞子は非常に軽く、空気の流れによって簡単に部屋中に拡散します。家具の隙間やカーテン、エアコンの内部など、目に見えない場所にも付着しやすく、換気が不十分な環境ではどんどん濃度が高まっていきます。 このようなカビの胞子を日常的に吸い込むことで、アレルギー反応を引き起こすことがあります。特にアトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎を持つ人は、カビに敏感で症状が悪化するリスクが高まります。また、慢性的な咳や呼吸困難が現れることもあり、原因がわからず長年悩む人も少なくありません。 現代の住宅は気密性が高く、冷暖房効率を重視するあまり、換気が不十分になることが多いです。特に冬場や梅雨時期など窓を閉め切る時期には、カビの胞子が滞留しやすくなり、空気の汚染が進行します。 さらに、湿度が高くなることでカビの繁殖が進み、結果として胞子の数が増加し、悪循環に陥ります。この状況を防ぐためには、定期的な換気はもちろん、除湿機や空気清浄機の活用も効果的です。また、エアコンのフィルターやダクト内の清掃も忘れてはなりません。 カビは目に見える黒ずみだけがサインではありません。実際には、視覚的な変化よりも先に、臭いや体調の変化といった形で現れることも多く、見逃しやすいのが厄介な点です。特に漏水が関係している場合は、目に見えない場所にカビが広がっていることもあるため、初期サインを正しく認識することが非常に重要です。 天井や壁にできるシミや変色は、漏水によって建材の裏側に水分がたまり、そこからカビが繁殖しているサインです。特にベージュや茶色っぽいシミがじわじわと広がっている場合、内部でカビが広がっている可能性があります。 こうした変色は、最初は小さな点のように見えても、時間とともに面積が広がり、黒や緑の斑点が現れることもあります。これを放置すると、やがて表面にまでカビが現れ、壁紙の剥がれや腐食にもつながっていきます。シミや色の違いを見つけたら、早急に原因を突き止め、対処する必要があります。 カビが発生している部屋では、独特の「カビ臭さ」を感じることがあります。これはカビの出す揮発性有機化合物(MVOC)によるもので、鼻をつくような刺激臭や、湿った布のようなにおいが特徴です。 このにおいを感じたときには、既に目に見えない箇所でカビが広がっている可能性があります。また、原因がわからない頭痛やのどの痛み、咳、倦怠感といった体調不良が続く場合も、カビが関係していることがあります。特に、特定の部屋にいるときにだけ症状が出る場合には、その空間の空気や壁裏を疑ってみるべきです。 カビは健康被害だけでなく、建物そのものにも深刻なダメージを与えます。特に木造住宅では、建材に浸透したカビが素材を劣化させるため、放置すると建物の寿命を縮めることになります。定期的な点検と適切な対処が、住まいを長持ちさせるうえで不可欠です。 木材は水分を吸収しやすく、一度濡れると乾きにくいため、カビにとって理想的な繁殖場所となります。カビが繁殖すると、菌糸が木材の内部まで浸透し、繊維を分解してしまいます。これにより、木材の強度が低下し、建物の構造にまで悪影響を及ぼします。 特に床下や屋根裏など、目に見えない箇所でカビが繁殖すると、知らないうちに土台や梁が傷んでしまい、耐震性の低下や歪みの原因になります。これらは外からはわかりにくく、問題が表面化する頃には大規模な修繕が必要になることが多いです。 カビによる劣化を放置した結果、壁や床の全面張り替え、構造材の交換、断熱材の入れ替えといった大がかりな工事が必要になるケースもあります。さらに、見えない範囲でのカビ除去や空間全体の除菌処理など、費用が高額になりやすいのも特徴です。 早期に対応すれば簡単な清掃や部分的な補修で済むことも多いため、定期点検や異変への早期対応が重要です。「カビぐらい放っておいても大丈夫」と思ってしまうと、後々取り返しのつかない損失につながる可能性があります。 カビによる健康被害や建物の劣化を防ぐには、早期発見と適切な対処が重要です。特に漏水が原因である場合、根本の水漏れを止めるとともに、繁殖したカビを完全に除去する必要があります。ここでは、家庭でできる対策と、専門業者による処置の重要性を解説します。 カビは早い段階で発見すれば、比較的簡単に除去できますが、放置期間が長いと素材の内部にまで根を張り、自力での除去が困難になります。そのため、異変を感じた時点で迅速に行動することが肝心です。 専門業者に依頼することで、見えない場所のカビまで検出し、専用の除去剤や機材を用いて確実に取り除くことができます。さらに、漏水の原因調査や再発防止のための防カビ処理など、総合的な対応が可能です。健康と住環境の安全を守るためには、プロの力を借りることが最も効果的です。 応急的に自分でできる対策としては、カビが見つかった部分の拭き取りや、アルコール消毒剤の使用などがあります。ただし、これは表面上の処理に過ぎず、根本的な解決にはなりません。 また、市販のカビ取り剤を使用する際には、換気を十分に行い、マスクや手袋を着用することが大切です。強力な薬剤には健康へのリスクがあるため、使用には十分注意する必要があります。少しでも不安がある場合は、無理せず専門業者に相談するのが賢明です。 カビを一度取り除いても、同じ環境が続けば再び発生してしまいます。そのため、除去した後の「再発防止策」が非常に重要になります。湿気や温度管理、通気性の確保など、日常的に気をつけるべきポイントを解説します。 カビ除去後に防カビ剤を塗布することで、再発を大幅に防ぐことが可能です。防カビ処理は、表面をコーティングするだけでなく、素材の深部にまで成分を浸透させることで、カビの根本的な発生を抑える働きがあります。 さらに、日常的な換気の徹底も欠かせません。特に湿気のこもりやすい浴室、洗面所、キッチンなどは、常に空気が循環するように心がけましょう。窓を開けるだけでなく、換気扇や除湿器を効果的に活用することがポイントです。 室内の湿度を60%以下に保つことが、カビ予防の大原則です。湿度計を設置し、数値を意識しながら生活することで、カビの発生リスクを下げることができます。特に梅雨時や冬場は湿度が上がりやすいため、除湿機の使用や窓の開閉時間の工夫が必要です。 また、定期的に壁や天井の状態を確認し、変色やにおいなどの異常がないかをチェックする習慣をつけましょう。目に見えない部分に異常がある場合には、プロによる点検を依頼するのも一つの方法です。 カビの除去や対策を考える際、自力での対応には限界があります。特に漏水が関係している場合や、健康被害が出ている場合には、専門業者に依頼することで確実な対処が可能になります。ここではそのメリットについて詳しく解説します。 カビは建材の奥深くにまで根を張るため、表面を掃除してもすぐに再発してしまうことがあります。専門業者であれば、専用の調査機器やカメラを用いて、目に見えないカビの範囲を正確に把握し、適切な処理を施すことができます。 また、素材に応じた除去剤の選定や、人体に影響のない薬剤の使用など、一般の人では対応できない高度な作業が可能です。漏水箇所の修理と並行して除去作業を進めることで、カビの根本的な解決が図れます。 カビは放置すればするほど、健康にも建物にも深刻な影響を与えます。専門業者に依頼することで、健康リスクを最小限に抑えながら、建物の寿命も延ばすことができます。さらに、再発防止のための防カビ処理や空気清浄までトータルで対応してくれるため、安心して任せられるのが大きな魅力です。 特に、乳幼児や高齢者がいる家庭では、自己処理に伴うリスクも考慮し、プロの力を借りることが最善の選択となるでしょう。健康と安全を守るためには、専門性の高い業者による確実な対処が必要不可欠です。 漏水によるカビの発生や、それに伴う健康被害、建物の劣化は、放置すればするほど深刻な問題へと発展します。こうした悩みに対し、確実かつ安全に対応できるのが カビバスターズ大阪 および カビ取リフォーム東京・名古屋 です。 当グループは、株式会社タイコウ建装 が運営しており、他社にはない画期的な「MIST工法®」を採用した、素材を傷めずにカビを根こそぎ除去する独自技術を提供しています。このMIST工法®は、強力な分解力を持ちながら、人体には安全な専用剤を使用しており、小さなお子様や高齢者がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。 さらに、弊社はカビ除去とリフォームを一括で対応できる数少ない専門会社です。カビの除去だけでなく、カビによって劣化・汚染された内装の補修やリフォームまでワンストップで対応できるのが大きな特徴です。通常、カビ除去業者とリフォーム業者は分業であることが多く、作業の連携や費用面で無駄が生じやすいですが、弊社ではそれらを一本化し、スムーズで効率的な施工を実現しています。 弊社株式会社タイコウ建装では、住宅から商業施設、病院、教育機関まで幅広い建物に対応したリフォーム事業を展開しています。内装・外装リフォーム、水回りリフォーム(キッチン・浴室・トイレなど)、バリアフリー改修、断熱性能向上リフォームなど、多岐にわたる工事に対応可能です。 特に、カビ被害を受けた箇所の修復と同時に、再発防止を目的とした空間づくりに強みがあります。単なる見た目の修繕にとどまらず、室内の空気環境や素材の状態、建物の構造を総合的に診断し、より長く快適に暮らせる空間をご提案しています。 また、弊社は国や自治体の助成金制度やリフォーム補助金の活用にも詳しく、お客様のご予算に応じた最適なプランニングを行うことが可能です。 「カビを除去するだけでは不安」「住まいの空間を根本から見直したい」1. 漏水が原因で発生するカビの危険性

1-1. なぜ漏水はカビ発生の温床になるのか

1-2. カビの発生に気づきにくい隠れた漏水とは

2. カビを放置すると起こる健康リスクとは

2-1. カビが原因で起きる頭痛・吐き気のメカニズム

2-2. 子どもや高齢者に与える深刻な影響

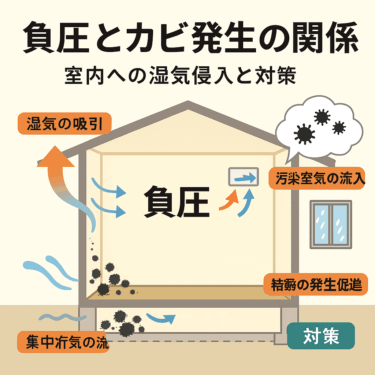

3. 室内空気の汚染とカビの関係

3-1. 室内に浮遊するカビの胞子と健康リスク

3-2. 換気不足が招く空気汚染の悪循環

4. 見逃されがちな漏水カビのサインとは

4-1. 壁や天井に現れる変色やシミ

4-2. 特有の臭いや体調不良が初期サイン

5. カビ対策を怠ると起きる建物へのダメージ

5-1. 木材腐食や構造劣化のリスク

5-2. 修繕費が高額になるケースも

6. 漏水カビの健康被害を防ぐための対処法

6-1. 早期発見と専門業者による除去の重要性

6-2. 自分でできる応急処置と注意点

7. カビ発生後の再発防止策とは

7-1. 防カビ処理と適切な換気の徹底

7-2. 湿度管理と定期点検の重要性

8. カビの専門業者に依頼するメリット

8-1. 自力では難しい根本対処が可能

8-2. 健康と建物を守るプロの技術

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

そうお考えの方には、カビ除去+リフォームの一括対応ができる株式会社タイコウ建装のサービスが最適です。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。あなたの住環境と健康を守る、最適なご提案をいたします。