問題提起

漏水によって発生するカビは見た目や家の構造だけでなく、健康にも深刻な影響を及ぼします。シミや臭いに気づいたときには既に被害が進行していることも多いのが現実です。

記事を読んで分かること

本記事では、漏水によってカビが発生するメカニズムから、構造的・健康的リスク、臭いの原因、応急対応、修繕工事、そして再発を防ぐための日常的なケア方法まで、体系的に理解できます。

記事を読むメリット

専門的知識がなくても、自宅でできる早期発見・応急処置がわかり、さらに修繕業者に相談する際の目安や注意点も知ることで安心して住まいを守ることができます。

漏水事故は目に見えない場所で静かに進行し、気づいたときにはすでにカビが発生しているケースが少なくありません。水分はカビにとって必要不可欠な環境要素であり、湿度が高まることで一気に繁殖が進みます。ここでは漏水が原因でカビがどのように発生するか、その仕組みについて詳しく解説します。 カビの繁殖には「温度」「湿度」「栄養」の3要素が揃うことが条件です。漏水事故が起きると、建物内部に大量の水分が染み込み、湿度が一気に上昇します。特に壁の裏や床下、天井裏など、空気の流れが悪い場所では湿気がこもりやすく、そこに埃や木材の微細な養分が加わることでカビが好む環境が完成します。 例えば、給排水管の継ぎ目からの水漏れが発生すると、その部分から徐々に水が染み出して壁の内部へと広がり、目に見えないところで静かに湿気がこもっていきます。こうした見えない湿気が放置されると、わずか24〜48時間でカビ菌は繁殖を始めます。梅雨時や気温の高い夏場など、もともと湿度が高い時期にはより早く成長します。 また、漏水による湿気は一度染み込むと乾燥に時間がかかるため、カビの発生源として長期間影響を及ぼします。天井裏や壁の中の断熱材が濡れている場合、その乾燥は非常に困難で、表面が乾いていても内部は常に湿っている状態が続くことになります。 漏水がもたらすのは湿気だけではありません。水分が建材に浸透することで木材の腐食が始まり、鉄骨部分にはサビ、石膏ボードには膨張や崩壊など、構造的なダメージが生じます。特に木造住宅では木材が水分を吸収することで強度が低下し、白蟻の発生リスクも高まります。 また、木材が長期間湿った状態にあると、腐朽菌が繁殖し、木材そのものが分解されていきます。これにより、梁や柱といった構造体の耐久性が著しく低下することもあり、放置すると家全体の安全性に関わる深刻な問題に発展します。さらに、建材の隙間を通じて湿気が広がることで、被害が一部にとどまらず広範囲に広がる可能性もあります。 建材の劣化は、見た目の問題だけでなく、地震などの災害時に耐久性を著しく損なう要因にもなります。そのため、漏水を見逃さず、早期に原因を特定し対策を講じることが重要です。 カビの発生は建物内部の美観を損ねるだけでなく、構造そのものに深刻なダメージを与え、最終的には高額な修繕費用が発生する原因となります。ここでは、カビがもたらす被害の規模や、費用面での影響について解説します。 カビの根は非常に細く、表面だけでなく建材の内部へと深く浸透していきます。特に湿度が高い環境下では、壁紙や断熱材、木材、合板などに根を張り、簡単な掃除では除去しきれません。その結果、内装材の張り替えや下地の交換といった大がかりなリフォームが必要になるケースが多いのです。 実際のリフォーム費用は、被害の範囲や建材の種類によって異なりますが、天井や壁の一部修繕だけでも10万円〜30万円以上、断熱材や構造材にまで影響が及んでいる場合は50万円〜100万円以上かかることもあります。特に見えない部分の被害が進行していると、解体して初めて被害が判明することも少なくありません。 また、被害がマンションや集合住宅で発生している場合、階下への漏水や他の住戸への被害も考えられ、賠償問題に発展する可能性もあります。そのため、カビが発生した段階で迅速に対応し、被害の拡大を防ぐことが求められます。 カビが壁紙や天井に黒ずみやシミを作ると、内装全体の印象が大きく損なわれ、物件の資産価値にも影響します。中古住宅市場においても、カビや漏水跡のある物件は買い手から敬遠されやすく、査定価格が下がる傾向にあります。 さらに、賃貸物件の場合には、入居者からのクレームや早期退去の原因にもなり、オーナーにとっては収益性の低下を招く要因となります。また、賃貸契約時に「漏水・カビ」の既往歴がある場合は、物件情報として報告が義務付けられるケースもあり、その後の契約に支障をきたす可能性もあるのです。 カビ被害は、見た目を損ねるだけでなく、その物件の信頼性や価値を著しく下げてしまう重大なリスクを持っています。そのため、カビの除去だけでなく、被害の再発を防ぐための予防措置も含めた対応が必要不可欠です。 カビの被害は建物にとどまりません。カビが発生することで空気中に胞子が放出され、それを吸い込むことでさまざまな健康リスクが生じます。とくに小さなお子様や高齢者、体力の弱い方にとっては深刻な問題となる可能性があります。 カビは空気中に微細な胞子を放出し、それが私たちの呼吸とともに体内に取り込まれることで、アレルギー症状を引き起こす原因になります。特にアスペルギルス属やクラドスポリウム属などのカビは、喘息やアレルギー性鼻炎、結膜炎などを引き起こすことが報告されています。 また、元々喘息を持っている方にとっては症状の悪化に直結するため、室内の空気環境が非常に重要です。カビによる呼吸器疾患は慢性的に悪化しやすく、改善のためにはカビの根本的な除去が必要です。市販の空気清浄機では完全に取り除けないため、専門業者の対応が求められる場面も多いです。 カビの影響は特に免疫力が低い人に顕著に現れます。乳幼児や高齢者、アトピー性皮膚炎やアレルギー体質の方、治療中で免疫力が低下している方にとって、カビは深刻な健康リスクとなります。 例えば、小児喘息のある子どもがカビのある環境に長時間晒されることで、発作の頻度が増したり、夜間の咳がひどくなったりするケースが多く見られます。また、高齢者の場合は肺真菌症などの感染症リスクが高まり、重症化する危険性もあります。 住宅のカビは生活習慣病のようにじわじわと健康をむしばむため、症状が出るまで気づかないことが多く、原因が分からないまま長期間苦しむ人も少なくありません。 カビが発する独特の「カビ臭さ」は、生活の快適さを大きく損なう原因となります。鼻につくような湿った匂いに不快感を覚える方も多く、その正体と影響を知っておくことは、早期発見や対策の第一歩です。 カビの臭いは、カビが成長する際に出す揮発性有機化合物(MVOC)が主な原因です。この化合物はカビの種類や繁殖状況によって異なり、土臭い、酸っぱい、腐敗したような臭いを感じることがあります。特に空気の流れが悪い場所や湿気がこもった場所では、臭いが濃く感じられる傾向があります。 問題は、カビ臭がする場所に必ずしも目に見えるカビがあるとは限らない点です。壁の裏や天井裏などに潜んでいるケースもあり、臭いが唯一のサインであることも珍しくありません。そのため、「なんとなくカビ臭い」と感じたら、それはすでにカビが繁殖している可能性を示しているのです。 カビ臭が続くと、日々の生活そのものにストレスを感じるようになります。特にリビングや寝室など、本来リラックスできるはずの空間でカビ臭がすると、無意識に気分が沈んだり、睡眠の質が下がったりする原因になります。 また来客があった際に「この家、ちょっとカビ臭いかも…」と思われてしまうと、生活の満足度が低下するばかりか、家に人を招きにくくなるという心理的な負担も生じます。臭いは目に見えない分、気づいた時にはストレスが蓄積していることも多く、精神的にも大きな影響を及ぼします。 漏水やカビの被害は、発見が早ければ早いほど被害を最小限に抑えることができます。目視や臭いなど、日常的に気づけるサインを知っておくことで、被害の拡大を防ぎ、修繕費用も大幅に削減することが可能になります。 カビの早期発見において、まず注意すべきは「見た目の変化」です。以下のようなサインが現れた場合は、漏水やカビの可能性を疑うべきです。 壁紙や天井に茶色や黒っぽいシミが出ている クロスの継ぎ目に浮きやたるみが見られる ペンキや塗装面が膨らんでいたり、剥がれ落ちている フローリングが変色していたり、浮き上がっている これらは水分が建材内部に浸透しているサインであり、すでにカビが発生しているか、発生寸前の状態である可能性が高いです。見た目の変化に気づいたら、その背後にある原因を早急に確認することが重要です。 見た目ではっきり分からない場合でも、独特のカビ臭がする場合は注意が必要です。特に下記のような状況でカビ臭を感じる場合は、どこかで漏水や湿気が発生していることが考えられます。 雨の日や湿度の高い日にだけカビ臭が強くなる エアコンをつけると、カビ臭い空気が吹き出してくる 押し入れやクローゼットを開けた時にこもった臭いがする また、ペットやタバコの臭いと混ざることで気づきにくくなることもあるため、普段と違う空気の違和感に敏感になることが大切です。臭いがする場所に近づいて、さらに視覚的な変化が見られる場合は、カビの発生源である可能性が高く、専門業者への相談が必要です。 カビが発生した場合、すぐにできる応急処置を知っておくことは非常に重要です。また、日頃の習慣として湿気をコントロールすることが、カビの予防に大きく寄与します。 漏水によって濡れてしまった場所は、速やかに乾燥させる必要があります。まずは以下のような方法で応急処置を行いましょう。 雑巾やタオルでできるだけ水分を吸い取る 扇風機やサーキュレーターで風を当てて乾燥を促す 換気扇を回し、外気との空気の入れ替えを行う エアコンの除湿モードや除湿機を活用する 特に天井裏や壁の中など見えない部分は乾燥しにくいため、可能であれば一部を開口して風を通す工夫が必要です。乾燥が不十分な状態ではカビはすぐに再発するため、徹底的な乾燥が第一のステップです。 カビの予防には「湿度管理」が欠かせません。理想的な室内湿度は40〜60%とされていますが、70%以上になるとカビが繁殖しやすくなります。そのため、以下のような対策が有効です。 浴室やキッチンなど水を使う場所には強力な換気扇を設置 室内干しは除湿機を併用し、短時間で乾かす クローゼットや押し入れには除湿剤を設置 観葉植物の水やりは控えめにし、過度な加湿を避ける また、定期的に室内の湿度を計測できる湿度計を設置して、数値で管理する習慣をつけることも大切です。日常的に湿度を意識することが、カビ予防への第一歩となります。 カビが広範囲に及び、自力での対応が困難な場合には、専門業者による本格的なカビ除去と修繕工事が必要です。プロによる作業は、見た目だけでなく根本的な原因を取り除くため、再発防止にもつながります。 カビ除去作業は、単に表面を拭き取るだけでは不十分で、建材の奥に入り込んだカビまで確実に除去する必要があります。以下は、一般的な専門業者による除去の流れです。 現地調査・状況確認(カビの種類、被害範囲、原因の特定) 使用薬剤の選定(素材に合わせた除去剤を調整) カビの除去作業(専用の工法や機材を使用) 乾燥・再発防止の防カビ処理 修繕が必要な場合は建材の交換や内装工事 特に「MIST工法®」は、こすったり削ったりせずにカビを分解・洗浄する技術で、デリケートな素材でも安心して使用できます。除去後の素材に負担をかけず、安全性の高い薬剤で対応するため、小さなお子様や高齢者がいる家庭にも適しています。 カビの除去が完了しても、傷んだ建材をそのままにしておくと美観や安全性の問題が残ります。そのため、多くの場合は修繕工事がセットで行われます。以下のような工事が一般的です。 クロスの張り替え(天井・壁面) 石膏ボードの交換 フローリングの張り直し 断熱材の入れ替え 木材の補強や再塗装 工事の範囲によっては数日〜数週間かかることもありますが、被害が広がる前に行うことで、結果的に費用も抑えられます。専門業者による修繕工事は、美観の回復と同時に住まいの安全性も向上させる重要なプロセスです。 一度カビを除去しても、条件が揃えば再発する可能性はあります。再発を防ぐためには、日常のケアと専門的な予防処理の両方が大切です。 再発防止のためには、防カビ剤や抗菌塗料の活用が効果的です。市販品でも簡易的な予防は可能ですが、以下のようなポイントを抑えるとより効果が長続きします。 カビの根が入り込みやすい木材や石膏ボードには防カビ塗料を使用 湿気が多い浴室や洗面所には耐水性・抗菌性の高い素材を選ぶ 専門業者によるコーティング処理で持続性を高める MIST工法®では、防カビ処理も行われ、カビの細胞膜を破壊する専用剤を使って、長期的にカビの繁殖を抑える処理が行われます。こうしたプロ仕様の予防策は、市販品よりも格段に効果が高く、数年単位で効果が持続します。 カビの再発を防ぐには、定期的な点検が非常に重要です。特に以下の箇所は見えにくく湿気がこもりやすいため、年に1〜2回は確認しておくと安心です。 床下(基礎部分や配管まわり) 天井裏(雨漏りや結露の可能性) 押し入れやクローゼットの壁面 キッチン下や洗面台下の収納部分 また、湿気が気になる場所には湿度計を置き、数値で管理する習慣をつけると予防につながります。必要に応じて、点検だけでも専門業者に依頼することで、早期に問題を発見できます。 ここでは実際にユーザーからよくある質問を、Q&A形式でわかりやすく解説します。 Q:カビが少しだけ見つかりました。すぐに業者を呼ぶべきですか? Q:見た目には変化がないけど、カビ臭がします。 Q:業者に見積もりを依頼する際のポイントは? Q:補助金制度は利用できますか? 漏水やカビの被害は、放置すれば建物や健康に大きな影響を及ぼしますが、早期の発見と的確な対策によって、大きなトラブルを未然に防ぐことが可能です。 日頃の湿度管理や、ちょっとした異変に気づく目を持つことが、被害を拡大させないための第一歩です。換気や除湿、点検を習慣化するだけでも、リスクは大きく下がります。 また、臭いやシミなど、目立った異常が見られた際には、すぐに行動を起こすことが大切です。自己判断で済ませず、必要に応じて専門業者の意見を仰ぐことで、安心を得ることができます。 被害が軽微なうちに対応することで、修繕費用を最小限に抑えられ、住環境の快適さも維持できます。また、カビは一度発生すると再発しやすいため、予防措置までしっかり行ってくれる信頼性の高い業者選びが重要です。 信頼できるカビ除去業者は、見積もりや説明が丁寧で、使用する薬剤の安全性や作業工程を明示してくれます。後悔しない対応のためにも、複数社を比較して、自宅に最適なサービスを選ぶようにしましょう。

漏水やカビの被害に悩まされている方は、ぜひ カビバスターズ大阪 および カビ取リフォーム東京・名古屋 にご相談ください。弊社 株式会社タイコウ建装 は、カビ除去の専門技術「MIST工法®」を採用し、素材を傷めず、かつ徹底的なカビ除去を可能にした独自の工法で対応いたします。 MIST工法®の最大の特長は、建材の深部まで根を張るカビを、こすったり削ったりすることなく、専用の薬剤で分解・洗浄できる点です。人体に安全な専用剤を使用しているため、乳幼児や高齢者、免疫の低い方が暮らす環境でも安心して施工いただけます。 さらに、除去後には強力な防カビ処理も実施。カビの再発を防ぐ抗菌コーティングで、清潔で快適な室内環境を長期間維持できます。空間に漂う浮遊カビに対しても除菌・抗菌処理を行うため、部屋全体の空気環境を改善する効果も期待できます。 多くのご家庭で見られる問題が「カビ除去をした後の修繕やリフォームに対応してくれる業者が別々で面倒」というお悩みです。しかし、株式会社タイコウ建装では、カビ除去から修繕・リフォーム工事まで一括対応可能です。 当社では、カビ除去後に必要となる以下のようなリフォームをすべて一社で対応可能です: 壁紙やクロスの張り替え 石膏ボードの補修・交換 フローリングの修繕・張り替え 水回り(キッチン・浴室・トイレ)のリフォーム 天井や壁の断熱材交換と調湿リフォーム 外壁や屋根の防水工事 これにより、カビ除去の後に別のリフォーム業者を探す手間がなくなり、工期の短縮とコストの最適化が可能になります。また、当社のスタッフはカビに関する専門知識を持った建築・リフォームのプロフェッショナルですので、カビの再発を防ぐためのリフォーム設計・施工が可能です。 株式会社タイコウ建装 は、住宅・店舗・施設など多岐にわたるリフォーム実績を持つ総合リフォーム会社です。以下のような分野で、お客様のニーズに合わせた最適なリフォームプランをご提案しています。 内装工事(クロス・床材・天井など) キッチン・浴室・洗面所の水回り工事 外壁塗装・屋根改修・防水工事 バリアフリー対応(手すり設置、段差解消など) 断熱・省エネ対策リフォーム(窓交換、遮熱塗装) 店舗のデザイン変更・改装工事 老人ホーム・保育施設など衛生管理が求められる空間のカビ対策+改修 施設の耐震補強工事や劣化対策 漏水修理に伴う修繕とカビ除去の一体施工 カビ対策+抗菌・防臭処理を含む空間改善リフォーム 歴史的建造物・文化財の素材を守る修復・保存工事 お客様の住まいを単に「元に戻す」だけでなく、より快適で健康的な空間に生まれ変わらせることを使命に、リフォームとカビ対策の両面から最適な提案をさせていただきます。 カビ被害や漏水、リフォームに関するご相談は、カビバスターズ大阪・カビ取リフォーム東京・名古屋を展開する「株式会社タイコウ建装」へ。 「一度で終わらせたい」「再発したくない」「安全に清潔な空間を取り戻したい」――そんな方に最適なサービスをご提供しています。1. 漏水事故でなぜカビが発生するのか?

1-1. 漏水による湿気の原因とカビ発生のメカニズム

1-2. 漏水が建材に与える影響と構造劣化のリスク

2. カビがもたらす構造的・経済的被害

2-1. 建物へのダメージとリフォーム費用の目安

2-2. 見た目の劣化と資産価値の低下

3. 健康被害のリスクとは?

3-1. カビによるアレルギー・呼吸器症状(喘息、鼻炎など)

3-2. 感受性の高い人々(子ども、高齢者、免疫低下者)への影響

4. カビ特有の臭いの正体とその危険性

4-1. カビ臭はどこから来る?臭いと目に見えないカビの関係性

4-2. 臭いがもたらす不快感と心理的ストレス

5. 早期発見のためのチェックポイント

5-1. 漏水・カビ発生の兆候(シミ、変色、ペンキの浮きなど)

5-2. 臭いと視覚サインから疑うカビの可能性

6. 応急処置と日常的な対策

6-1. 濡れた場所の乾燥方法と換気の重要性

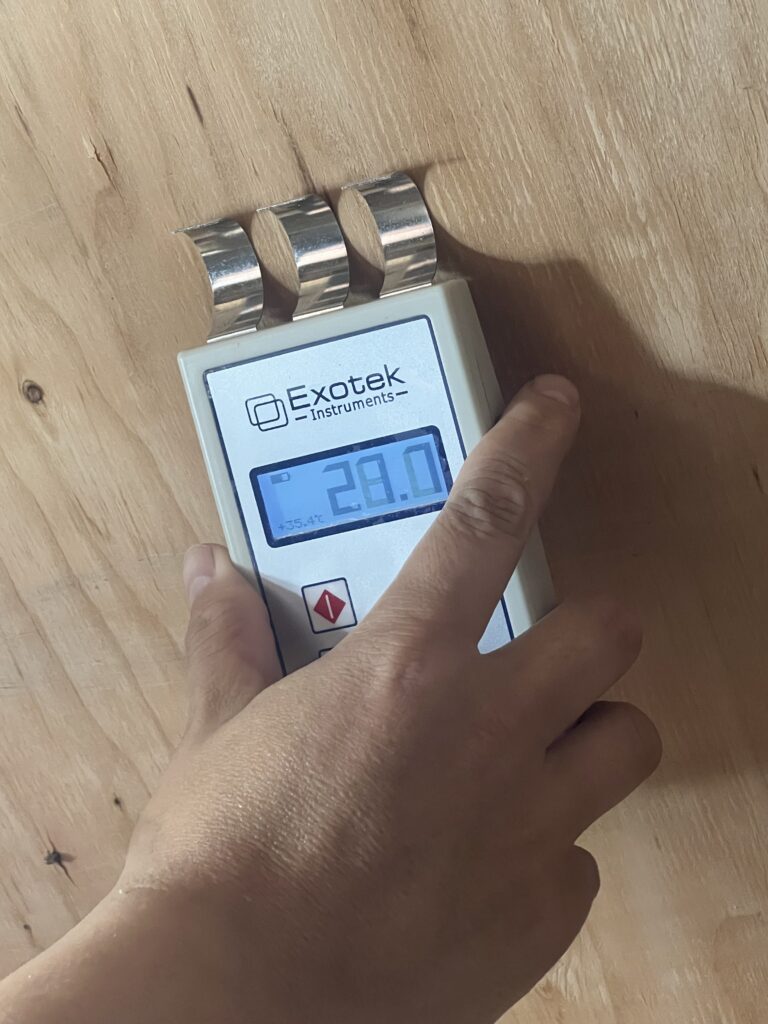

6-2. 除湿機・換気扇の活用と湿度管理のコツ

7. 専門業者による本格的なカビ除去と修繕工事

7-1. カビ除去の流れと使われる工法(例:MIST工法®など)

7-2. 修繕工事の内容と工程(壁・天井のクロス張り替えなど)

8. 再発を防ぐ予防策と長期管理

8-1. 防カビ剤や塗料、抗菌処理の選び方と効果

8-2. 定期点検のすすめ(床下・配管・湿気チェックなど)

9. 専門知識も交えたQ&A形式の解説

9-1. 「すぐにできること」「すぐに業者に依頼すべき症状」は?

A:少量で表面に留まっている場合は、市販の除カビ剤で対応可能ですが、2週間以上消えない場合や範囲が拡大している場合は、業者に依頼した方が安全です。壁紙の裏や断熱材まで影響が及んでいることも多く、自力で完全に取り除くのは困難です。

A:カビ臭がある場合、壁の裏や天井裏で繁殖している可能性が高いため、早めに専門業者に相談を。目に見えない部分に被害が拡大していることが多く、早期対応が重要です。9-2. 見積もりや相場の目安、補助金制度の活用について

A:被害の範囲を事前に写真で記録し、複数社に見積もりを依頼するのが理想です。内容に不明点があれば、必ず説明を求めましょう。見積もりは無料で行っている業者がほとんどです。

A:自治体によっては「住宅改修支援」や「住宅防災補助金」などで、カビ被害や漏水修繕に対する補助金を出している場合があります。お住まいの地域の行政窓口に確認してみると良いでしょう。10. まとめ:安心して暮らすためのポイント

10-1. 漏水・カビ問題への備えは日常管理から

10-2. 早めの対応と信頼できる業者選びの重要性

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

株式会社タイコウ建装はカビ除去とリフォームを一括で対応可能

タイコウ建装のリフォーム事業について

住宅リフォーム

店舗・施設リフォーム

特殊リフォーム