問題提起

高気密・高断熱構造の公社住宅は、省エネ性や快適性に優れる一方で、湿気がこもりやすくカビ被害が発生しやすいという課題があります。特に24時間換気システムの不適切な運用や点検不足は、内部結露や負圧による湿気侵入を招き、健康や建物への悪影響を引き起こす可能性があります。

記事を読んで分かること

この記事では、公社住宅でカビが発生する原因や、高気密・高断熱構造特有の湿気滞留メカニズムを解説します。さらに、24時間換気システムの正しい運用方法や日常点検のポイント、除湿機や防カビ建材を活用した追加対策、専門業者による除去と再発防止策まで詳しく紹介します。

記事を読むメリット

本記事を読むことで、公社住宅のカビ被害を未然に防ぐための具体的な方法が分かり、健康被害や建物の劣化を防ぐための実践的な知識が得られます。日常の換気・湿度管理から専門的な防カビ施工まで、状況に応じた最適な対策を選べるようになります。

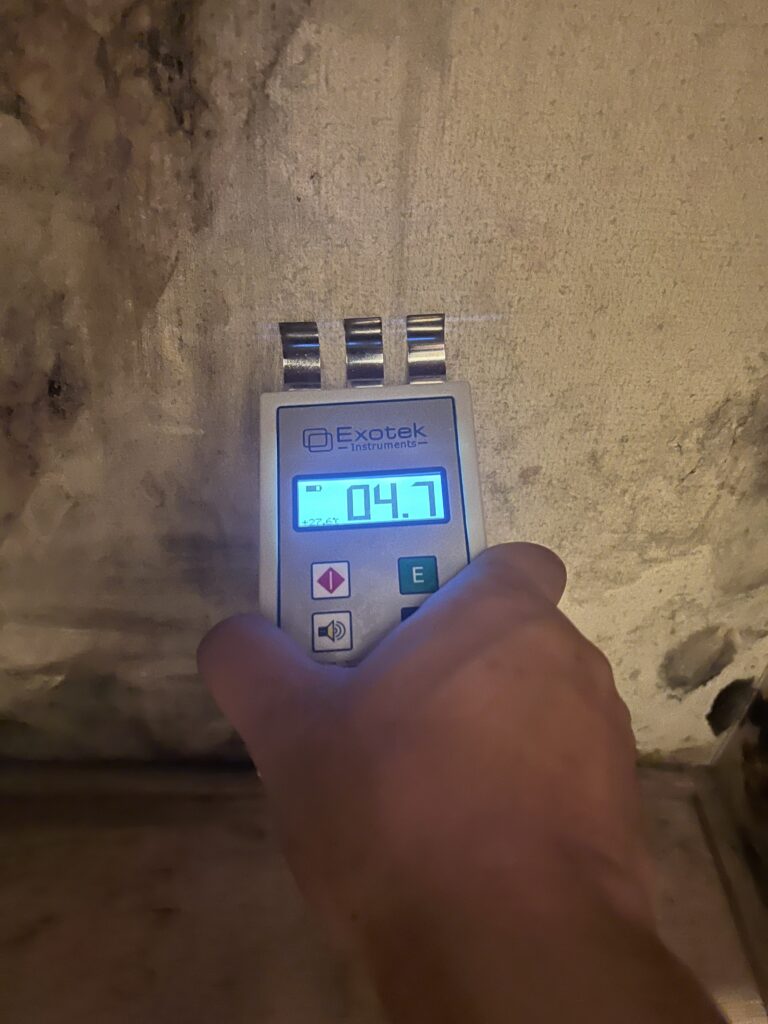

公社住宅は、自治体や公的機関が供給する集合住宅や戸建て住宅の総称であり、その多くが近年、高気密・高断熱構造を採用しています。この構造は、建物全体を断熱材で覆い、外壁や開口部からの熱の出入りを最小限に抑えることを目的としています。省エネ性に優れ、室内の快適な温度を長時間維持できるという大きなメリットがあります。一方で、外気との空気交換が自然に行われにくく、湿気や汚れた空気が室内に滞留しやすくなるという課題も抱えています。特に24時間換気システムが適切に運用されていない場合や、メンテナンス不足が続いた場合、湿気が蓄積し、カビの発生リスクが急上昇します。ここでは、この住宅構造の特徴と、それに伴うカビリスクの全体像を解説します。 高気密・高断熱住宅は、外気温の影響を受けにくく、夏は涼しく冬は暖かい環境を保ちやすい構造です。これにより冷暖房効率が高まり、光熱費の削減につながります。例えば、冬季に暖房を切った後でも室温の低下が緩やかであるため、再度暖房を入れる際のエネルギー消費が少なくて済みます。また、外部からの騒音や花粉、PM2.5などの侵入を防ぎやすく、アレルギーや呼吸器系の健康被害を軽減する効果も期待できます。さらに、室内の温度ムラが少ないため、ヒートショックの予防にもつながります。特に高齢者や小さなお子様がいる家庭では、この点は大きな安心材料となります。 高気密・高断熱構造は、室内の温熱環境を快適に保つ反面、自然換気がほぼ期待できないため、湿気が逃げにくいという弱点を持ちます。日常生活においては、料理、入浴、洗濯、呼吸などで大量の水蒸気が発生します。これらの湿気が排出されずに蓄積すると、壁の内部や家具の裏側など空気の流れが悪い部分で結露が発生します。この内部結露は目視では確認しづらく、気付いた時には断熱材や構造材にカビが広がっていることがあります。放置すれば健康被害(アレルギー、喘息、シックハウス症候群など)だけでなく、建物の寿命を縮める原因にもなります。 カビは微生物の一種であり、温度、湿度、栄養分、酸素という4つの条件が揃うことで急速に繁殖します。高気密・高断熱住宅では、このうち「温度」と「酸素」は常にカビにとって好条件となります。特に問題となるのは湿度で、相対湿度が60%を超える状態が長時間続くとカビが発生しやすくなります。さらに、建材や家具の表面には目に見えないホコリや皮脂などの有機物が付着しており、これがカビの栄養源となります。ここでは、公社住宅でよく見られるカビ発生の要因を3つに分けて解説します。 冬場は室内と外気の温度差が大きくなり、壁や窓などの表面温度が下がると、そこに空気中の水蒸気が触れて結露します。特に断熱材の裏側や壁の中といった見えない部分で発生する「内部結露」は厄介です。表面結露であれば拭き取ることができますが、内部結露は拭き取れず、湿った断熱材や木材がカビの温床となります。また、家具を壁にぴったりと設置すると背面の空気の流れが遮断され、そこに湿気がこもりカビが繁殖しやすくなります。 24時間換気システムが正しく稼働していないと、給気と排気のバランスが崩れ、室内が負圧になることがあります。負圧とは、室内の気圧が外より低くなる状態で、この状態では外の湿った空気が壁の隙間や床下から侵入しやすくなります。その結果、壁内部で結露が発生し、気付かぬうちにカビが広がります。原因としては、換気口やフィルターの目詰まり、給気口の閉塞、換気ファンの故障などが挙げられます。 換気不足は構造的な問題だけでなく、住まい方にも起因します。例えば、洗濯物を室内に干す、入浴後に浴室の換気扇をすぐに止める、料理中にレンジフードを使わない、などの習慣は室内の湿度を上げる要因になります。高気密住宅では自然換気がほぼないため、こうした日常的な行動が湿気の蓄積を加速させ、結果的にカビの発生リスクを高めます。 カビ被害を防ぐためには、建物の構造や設備の改善だけでなく、日常的な室内環境の管理が欠かせません。特に高気密・高断熱住宅では、湿度と温度のバランスを適切に保つことが最重要課題となります。カビは湿度が高い状態を好み、また高温多湿の環境下で爆発的に繁殖します。そのため、日々の暮らしの中で湿度管理と温度管理を徹底することが、被害を未然に防ぐ最大の鍵です。 理想的な室内湿度は40~60%、室温は20~25℃程度が目安とされています。湿度が40%を下回ると今度は乾燥による健康被害(肌の乾燥、喉の痛み、ウイルス感染リスクの増加)が発生しやすくなるため、低すぎても問題です。湿度を把握するためには、各部屋に湿度計を設置し、常に状態を可視化することが大切です。加えて、冬場の暖房使用時には加湿器を使い、逆に梅雨や夏の高湿度時期には除湿機やエアコンの除湿モードを活用することで、年間を通して快適な湿度を維持できます。特に寝室やクローゼットなど長時間閉め切る空間は、湿度の変化に気づきにくいため注意が必要です。 24時間換気システムやエアコンのフィルターは、空気中のホコリや花粉を吸着しやすく、放置すると目詰まりを起こします。これが換気効率の低下を招き、湿気の排出が不十分になります。フィルターの清掃は2~3か月に1回を目安とし、特に花粉や黄砂の時期が終わった後は念入りに行うことが推奨されます。清掃の際は、フィルターを取り外し、掃除機でホコリを吸い取った後、ぬるま湯で優しく洗い流します。完全に乾燥させてから元に戻すことが重要で、湿ったまま設置するとカビが繁殖する原因となります。また、年に1回は専門業者による換気システム全体の点検を受け、ダクト内の汚れやファンの動作状態も確認することが望ましいです。 高気密・高断熱住宅では、24時間換気システムが新鮮な空気を取り込み、湿気や汚れた空気を排出する生命線となります。適切に稼働していれば、室内の湿気やカビ胞子を効果的に排出できますが、運用が不十分だと逆にカビの温床になりかねません。ここでは、換気システムの正しい使い方と点検方法を解説します。 換気システムは、給気(外の空気を取り込む)と排気(室内の空気を外に出す)のバランスが取れて初めて効果を発揮します。このバランスが崩れると、室内が負圧や正圧になり、湿気の侵入や排出不良を招きます。例えば、給気口が家具やカーテンで塞がれている場合、必要な量の外気が取り込めず、排気だけが強くなって負圧状態になります。これを防ぐには、給気口や排気口の周囲を常に開け、空気の流れを確保することが大切です。また、専門業者による風量測定を定期的に行い、設計通りの換気が行われているかをチェックすることが推奨されます。 換気口やフィルターには、外気中のホコリ、花粉、虫、排気ガス中の微粒子などが付着します。これを放置すると、給気量が減少し、換気効率が著しく低下します。清掃の目安は3か月に1回程度で、特に春の花粉シーズン後や秋の落ち葉の時期は念入りに行うことが望ましいです。掃除の際は、乾いた布やブラシで軽く拭き取るか、必要に応じて中性洗剤を使って洗浄します。また、年に1度は業者に依頼してダクト内部の清掃を行い、カビやホコリが蓄積していないかを確認することが重要です。ダクト内に湿気が残ると、内部でカビが繁殖し、換気を通じて室内に拡散してしまう恐れがあります。

高気密・高断熱住宅では、24時間換気システムの正しい運用が基本ですが、それだけでは湿度コントロールが不十分な場合もあります。特に梅雨や冬場など外気湿度が高い季節は、換気をしても湿気が入り込み、室内湿度が下がらないことがあります。こうした場合、換気に加えて補助的な湿気対策を取り入れることで、カビの発生リスクを大きく下げることができます。 除湿機は湿度が高い季節や部屋にこもった湿気を効率的に取り除くのに有効です。特に寝室やクローゼット、浴室脱衣所など、湿度がこもりやすく換気の流れが弱い場所では効果が顕著です。コンプレッサー式除湿機は梅雨や夏場に、デシカント式除湿機は冬場の低温時に適しています。また、近年は空気清浄機に除湿機能や加湿機能が一体化された製品もあり、季節や部屋の状況に応じて柔軟に対応できます。空気清浄機はカビの胞子やホコリを除去する効果があり、フィルターに抗菌・防カビ加工が施されたモデルを選ぶとさらに安心です。 湿気対策は家電だけではなく、住まいのレイアウトや建材の選択によっても強化できます。家具は壁から5cm以上離して設置し、空気が循環できる隙間を作ることが重要です。また、クローゼットや押し入れにはスノコを敷くことで、底面の通気性を確保できます。建材では、防カビ加工されたクロスや塗料、防湿シートを使用すると、カビ発生の抑制に効果があります。特に水回りや北側の壁など、湿気がこもりやすい箇所は施工段階から防カビ対策を施すことが望ましいです。さらに、観葉植物は見た目の癒し効果がありますが、水やり後の蒸散によって湿度が上昇するため、数や配置場所に注意が必要です。 どれだけ注意していても、カビが発生してしまうことはあります。特に高気密住宅では、壁内部や床下など目に見えない部分でカビが繁殖しているケースも多く、気づいた時には被害が広がっていることも少なくありません。早期発見と適切な処置が、被害拡大を防ぐ鍵となります。 軽度のカビであれば、市販のカビ取り剤やアルコールスプレーを使って自力で除去できます。浴室の目地や窓枠のゴムパッキンなどは、薬剤を浸透させてからブラシでこすり、しっかりと乾燥させます。ただし、表面だけを取り除いても内部に根を張ったカビは再び繁殖します。特に壁紙の裏や断熱材、木材に侵入したカビは市販の薬剤では完全除去が難しく、時間が経つと再発します。また、強力な塩素系薬剤は建材を傷めたり、人体への刺激が強かったりするため、使用場所や方法には注意が必要です。 被害が広範囲に及んでいる場合や、内部結露が原因で壁内にカビが発生している場合は、専門業者への依頼が不可欠です。業者は専用の薬剤や機材を用いて、目に見えない部分まで徹底的に除去します。特にMIST工法®のような、素材を傷めずにカビを根絶する技術は、高気密住宅に適しています。さらに、除去後には防カビ処理を行い、再発を防ぐための環境改善提案も受けられます。例えば、換気システムのバランス調整、断熱材の補修、防湿施工などが挙げられます。専門業者による施工は費用がかかりますが、長期的な建物の維持と健康被害の防止を考えると、非常に有効な投資と言えるでしょう。

カビ被害は単なる見た目の問題にとどまらず、健康や建物そのものに深刻なダメージを与えます。特に高気密・高断熱住宅ではカビの発生場所が目に見えにくく、気づかないうちに被害が拡大する危険性があります。ここでは、カビが人の体と建物に及ぼす具体的な影響を詳しく見ていきます。 カビは胞子を空気中に放出し、それを吸い込むことで呼吸器系や免疫系にさまざまな影響を及ぼします。代表的な症状には、アレルギー性鼻炎、喘息、皮膚炎、目のかゆみや充血、慢性的な咳などがあります。また、免疫力が低下している高齢者や乳幼児、持病を持つ人は、真菌感染症のリスクが高まります。特に「アスペルギルス症」や「カンジダ症」などは、免疫力が弱った状態で重症化する可能性があり注意が必要です。さらに、カビが発生している空間では、カビの代謝産物であるマイコトキシンが空気中に漂うことがあり、これが長期間吸入されると倦怠感、集中力低下、頭痛などの症状を引き起こすと報告されています。 カビは有機物を分解する性質を持ち、木材や紙、布などを劣化させます。特に木造住宅では、柱や梁などの構造材にカビが侵入すると、強度が低下し耐久性が損なわれます。さらに、湿気とカビはシロアリの発生を誘発することもあり、複合的な被害に発展するケースもあります。鉄筋コンクリート造の住宅でも、内装材や断熱材が劣化し、内部の金属部材が錆びる原因となる場合があります。こうした被害は見た目では判断しにくく、発見が遅れると修繕費用が高額になります。早期発見と適切な対処が、建物の寿命を延ばす上で極めて重要です。 カビの発生を防ぐためには、日常的な点検と早期対応が欠かせません。高気密・高断熱住宅では特に湿気がこもりやすいため、以下のような点検項目を定期的に確認する習慣を持つことが効果的です。 湿度計と温度計で各部屋の環境を毎日確認する(理想湿度40〜60%、温度20〜25℃) 窓ガラスやサッシに結露が発生していないか確認する 家具の裏側やクローゼットの奥など、空気の流れが悪い場所の湿気をチェックする 室内にカビ臭(カビ特有の酸っぱい匂い)がないか確認する 24時間換気システムの運転が停止していないか確認する 給気口や排気口が家具やカーテンで塞がれていないか確認する フィルターの目詰まりや汚れを確認し、2〜3か月ごとに清掃する 換気口や通気ダクトから異臭やカビ臭がしないか確認する 浴室の天井や壁、換気扇周辺にカビがないか確認する 洗面所や脱衣所の床や壁の隙間に黒ずみがないか確認する キッチンのシンク下収納や排水口付近の湿気・カビを確認する 洗濯機のゴムパッキンや給排水ホース周辺のカビを確認する このようなチェックを日常的に行えば、カビの発生を早期に発見し、軽度のうちに対策を取ることができます。特に季節の変わり目や梅雨入り前、冬の暖房使用開始前など、湿度変化が大きいタイミングで重点的に行うことが効果的です。

カビバスターズ大阪、およびカビ取リフォーム東京・名古屋は、独自開発の MIST工法® を用いて、素材を傷めずにカビを根こそぎ除去する専門サービスを提供しています。MIST工法®は、こすったり削ったりすることなく、木材や石材、布などのデリケートな素材にも対応可能です。専用剤は人体や環境への安全性が確認されており、保育園や高齢者施設、医療機関などでも安心してご利用いただけます。 除去後は防カビ処理も実施し、カビの再発を長期間抑制します。霧状の専用防カビ剤が素材内部まで浸透し、浮遊カビや付着カビを破壊。即効性・持続性・高い安全性を兼ね備えた施工で、室内全体のカビリスクを低減します。 弊社 株式会社タイコウ建装 は、カビ除去の専門技術と建築リフォーム事業を一体化した、全国的にも珍しい総合対応が可能な会社です。一般的な流れでは、カビ除去とリフォームは別々の業者に依頼する必要がありますが、当社ではワンストップで施工可能。これにより、工期の短縮、コスト削減、そして仕上がりの一貫性を実現します。 カビ除去後に必要な内装の復旧、断熱材の入れ替え、防湿工事、クロスの貼り替え、床材や建具の交換など、すべて当社の施工チームが責任を持って行います。これにより、カビの再発防止と美しい住環境の回復を同時に達成できます。 タイコウ建装のリフォーム事業は、住宅の機能性と快適性を高めるための総合的な提案力が強みです。 水回りリフォーム(キッチン・浴室・トイレ・洗面所) 内装リフォーム(壁紙・床・建具) 断熱・防音工事 外装・屋根リフォーム 当社のリフォームは単なる見た目の改善にとどまらず、建物の健康寿命を延ばす設計思想を持っています。カビ除去と併せて施工することで、根本的な原因の解消と美観の回復を同時に実現します。 公社住宅や高気密住宅でのカビ被害は、構造的な特徴と日常的な湿度管理の不備が複合して発生します。カビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋、そして株式会社タイコウ建装の総合力で、カビ問題の解決からリフォームまで一括対応いたします。建物と人の健康を守るため、ぜひご相談ください。1. 高気密・高断熱の公社住宅とは何か

1.1 省エネ・快適性のメリット

1.2 反面としての湿気・カビリスク

2. カビ被害の主な原因

2.1 内部結露と湿気の滞留

2.2 換気バランスの不備(負圧など)

2.3 生活習慣と換気の不徹底

3. 理想的な室内環境条件とは

3.1 温度・湿度管理のポイント(理想値)

3.2 フィルター清掃・点検の習慣化

4. 24時間換気システムの適切運用と点検

4.1 給気・排気バランスの保持

4.2 フィルター・通気口の清掃と専門点検の頻度

5. 追加の湿気・カビ対策

5.1 除湿機・空気清浄機の活用

5.2 防カビ建材や生活環境の工夫(家具配置など)

6. カビ被害が進行した場合の対応

6.1 自力でのカビ除去とその限界

6.2 専門業者による除去と再発防止策

7. カビ被害がもたらす健康・建物への影響

7.1 健康への影響

7.2 建物への影響

8. 日常点検チェックリスト

8.1 室内環境チェック

8.2 設備・換気システムチェック

8.3 水回りチェック

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

株式会社タイコウ建装の強み:リフォームとカビ除去の一括対応

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について

最新設備の導入や動線改善、節水・省エネ機能の追加など、生活の質を向上させる提案を行います。

防カビクロス、防湿フローリングなど機能性建材を採用し、デザインと実用性を両立させます。

高気密・高断熱性能を高めつつ、結露や湿気の抑制につながる施工を行います。

外壁塗装、屋根葺き替え、防水工事など、建物の耐久性を延ばしながら外観も一新します。高気密・高断熱住宅のカビ対策はお任せください