問題提起

キッチンの床下で含水率が高まり、そこに生じた負圧や空気の漏れがきっかけで、リビング空間にカビの浮遊菌が広がることがあります。見えない空気の流れが思わぬ健康リスクを招いているかもしれません。

記事を読んで分かること

本記事では、なぜキッチン・床下で湿気が高くなるのか、負圧や空気漏れがどのようにカビを誘発するかを構造・物理的に解説します。そして、リビングに浮遊菌が広がる経路や健康影響、さらに実践的な点検・対策方法までを体系的に学べます。

記事を読むメリット

読後には、自宅・建物の湿気・換気リスクを自分でチェックできる知識がつき、負圧・空気漏れを抑える具体的な施工・日常管理方法が明らかになります。また、専門業者に依頼する際の判断基準も持てるようになります。

住宅において水回りの中心であるキッチンは、常に湿気と隣り合わせの環境です。特にその下部である床下では、通気性や構造の問題によって湿気がこもりやすく、含水率が上昇する原因となります。床下の高湿度はカビの繁殖に最適な条件をつくり出し、放置すると深刻なカビ被害へと発展します。ここでは、なぜ床下の含水率が高くなり、どのようなメカニズムで湿気が溜まるのかを解説します。 床下の含水率が高くなる主な理由の一つが、地面からの水分の蒸発です。土壌には常にある程度の水分が含まれており、この水分が気化することで床下空間に湿気として放出されます。さらに、地面に直接コンクリート基礎が打たれている場合、そのコンクリート自体も吸湿・放湿を繰り返すため、床下の湿気が逃げにくくなります。 また、外部からの雨水の侵入、排水不良、配管からの漏れなども湿気の要因となります。とくにキッチンは給排水管が集中しているため、微細な漏れが起こるとそれが床下全体の湿度を上げる原因になります。湿気は温度差により気流が発生しやすくなり、壁内部や他の居室にまで影響を及ぼすことがあります。 キッチンは日常的に水を使う場所であるため、湿気の影響を非常に受けやすいエリアです。排水管や給水管の接続部分は、長年の使用によって緩みや劣化が生じやすく、知らぬ間に微量の水が漏れていることがあります。この漏れた水分が床材や断熱材に染み込み、含水率を押し上げてしまうのです。 さらに、シンク下や食洗機、浄水器の設置部分などにも湿気がこもりやすい構造が見受けられます。これらの部分で発生した湿気が床下へ流れ込み、閉鎖された空間で滞留することで、床下全体の湿度を高めてしまいます。特に断熱材が湿気を含んでしまうと乾燥が難しく、カビの温床となるのです。 近年の住宅では気密性が重視されている一方で、換気のバランスが崩れると負圧状態が発生することがあります。この負圧は、建物内部に外部や床下からの空気を吸い込む力として作用します。結果として、床下のカビ菌や湿気を含んだ空気がリビングなどの居室へ流入し、室内環境に悪影響を及ぼすリスクが高まります。 負圧とは、建物内部の気圧が外部よりも低くなっている状態を指します。主な原因としては、24時間換気システムの設置ミスや、排気ファンの強すぎる運転などが挙げられます。とくにレンジフードや浴室乾燥機などの排気装置が強力で、給気口が十分に機能していない場合、建物内が常に負圧状態となり、空気を床下から吸い上げてしまうのです。 このような圧力差がある状態で床下にカビ菌が存在すると、負圧によってそれが上階へと押し上げられ、最終的にはリビングなどの生活空間に浮遊菌として拡散する恐れがあります。 空気漏れが発生する箇所には隙間が存在し、そこから床下の湿った空気が室内へ流れ込みます。この空気には、カビの胞子や細菌、さらに揮発性有機化合物(VOC)などが含まれている可能性があり、長期的に吸い込むことでアレルギーや体調不良を引き起こす原因となります。 さらに、空気漏れは結露の原因にもなります。冬季には暖かい室内の空気が冷えた隙間で急激に冷やされ、結露が発生。この結露が木材や断熱材を濡らし、結果的に含水率を高め、再びカビの繁殖を助長するという悪循環に陥ります。 床下の含水率が高い状態が続くと、カビが発生するだけでなく、住宅全体の構造材や断熱材に深刻なダメージを与えます。特に木材が常に湿った状態になると、腐朽菌が繁殖しやすくなり、強度の低下や変形を引き起こす恐れがあります。 木材の含水率が20%を超える状態が長期間続くと、カビだけでなく腐朽菌が繁殖し始めます。腐朽菌は木材の繊維構造を破壊し、最終的には建物の耐震性を著しく低下させる原因になります。また、断熱材も湿気を含むと断熱性能が著しく低下し、省エネ効果が損なわれるばかりか、乾燥が困難となって再びカビを呼び込む結果となります。 一度劣化した木材や断熱材を元の状態に戻すことはほぼ不可能であり、交換・補修工事が必要になります。これは時間的にも経済的にも大きな負担を強いられることになり、未然に防ぐことの重要性が際立ちます。 カビは微細な胞子を空気中に放出し、それが家全体に広がります。これらの胞子は肉眼では見えず、空気中を漂っている間に吸引することで健康被害を引き起こします。特に、リビングや寝室などの生活空間にまで拡散してしまうと、アレルギーや喘息、皮膚炎などの症状を誘発する可能性があります。 また、空中に浮遊していたカビ胞子が床や家具に落下すると、そこを起点に再び繁殖することもあり、住環境全体がカビだらけになる恐れもあるのです。 床下のカビが発生すると、その影響は床下だけに留まりません。負圧や空気漏れを通じてカビの胞子がリビングや寝室などの居住空間に広がり、空気中の浮遊菌濃度が高まります。特に子どもや高齢者がいる家庭では、健康被害がより深刻化する恐れがあります。 カビの胞子は非常に軽く、わずかな空気の流れにも乗って移動します。床材の隙間、配管周辺の穴、壁内の空間などを通じてリビングに侵入し、空気中を漂うようになります。とくに床下が負圧状態にあると、空気の移動が上方向へ促され、自然とカビ胞子が居室内に引き込まれてしまいます。 また、換気の効率が悪い住宅では、カビ胞子が室内に長く留まりやすく、空気中の浮遊菌量が高まりやすくなります。このような状態が続くと、家中がカビの影響を受けるようになるのです。 カビの胞子は人間の目では確認できませんが、体には確実に影響を与えます。特にアレルギー体質の人や喘息を持つ人にとっては、症状を悪化させる原因となります。また、健康な人でも長期間にわたって吸引し続けることで、慢性的な咳や喉の痛み、目のかゆみなどを引き起こすことがあります。 さらに、免疫力が低下している人や小さな子ども、高齢者にとっては、肺真菌症や過敏性肺炎など深刻な病気につながるリスクも否定できません。したがって、空気中の浮遊菌は決して軽視できる問題ではないのです。 カビ被害を未然に防ぐには、早期に床下の状態を点検し、必要な対策を講じることが重要です。とくに湿度や含水率の測定、空気の流れの確認などを定期的に行うことで、問題の早期発見・早期対応が可能となります。 床下の含水率は、専用の水分計を使って測定することができます。一般的に含水率が18〜20%を超えると、カビが発生しやすい環境と言われています。定期的に測定し、基準値を超えないよう管理することが重要です。 また、床下に温湿度センサーを設置することで、リアルタイムで湿度の上昇を監視することができます。近年ではスマートフォンと連動した機器も多く、手軽に環境管理が行えるようになっています。 空気の漏れを調査するには、気密測定が有効です。Blower Door(ブロワードア)テストと呼ばれる方法では、建物を密閉して人工的に圧力差を発生させ、そのときの空気漏れの量を測定します。 この結果から、建物のどの部分に空気の出入りがあるのかが明確になり、カビ胞子がどのように拡散しているのかを推測することが可能になります。新築住宅だけでなく、既存住宅にも応用可能な方法です。 カビの発生を防ぐためには、湿気をコントロールし、空気の流れを適切に整えることが欠かせません。住宅の構造や地域の気候に応じた湿気対策・換気対策を行うことで、快適で清潔な住環境を維持できます。 床下の換気方法には、自然換気と機械換気があります。自然換気は基礎の通気口から外気を取り入れる方法で、シンプルながらも気候条件に左右されやすいのが難点です。 一方、機械換気はファンなどで強制的に空気を動かすため、換気の安定性が高く、湿気がこもりにくいという利点があります。床下換気専用のシステムを導入することで、24時間常に湿気を排出し続けることが可能になります。 地面からの湿気上昇を防ぐには、防湿シートの敷設が有効です。床下全面にポリエチレン製のシートを敷くことで、土壌からの水蒸気が建物内に侵入するのを防ぎます。 また、断熱材の選定にも注意が必要です。湿気を通しにくく、かつ透湿性のある素材を使用することで、内部結露を抑えながら断熱性能を確保できます。透湿防水シートと併用することで、より効果的な湿気対策が実現します。 一度発生したカビを除去するには、表面だけでなく根本的な処理が必要です。カビの菌糸は素材の奥深くまで入り込むため、表面の掃除だけでは完全に除去できません。ここでは、適切な除去方法と予防処理について解説します。 市販のカビ取り剤やアルコールを使った表面清掃は、一見すると効果的に見えますが、根本的な解決にはなりません。素材の奥に入り込んだカビは残り続け、再発の原因となります。 深部処理では、専用の除菌剤を使用してカビの根を分解・死滅させます。これにより、目に見えないカビの菌糸も確実に除去でき、再発を防ぐことが可能になります。素材にやさしい処理方法を選ぶことも重要です。 カビ除去後には、防カビ処理を施すことが推奨されます。専用のコーティング剤を使用することで、素材表面に防カビ効果を持続させ、再びカビが根付くのを防ぎます。 選ぶ際には、即効性・持続性・安全性のバランスが取れた製品を使用することが大切です。また、処理後の環境に応じた適切な施工方法を選ぶことで、効果を最大限に発揮できます。 カビ対策は一時的な処置ではなく、継続的な管理が求められます。日常的な湿度管理や換気のチェック、定期的な点検により、再発のリスクを最小限に抑えることが可能です。 床下環境は普段目に見えないため、半年に一度は専門業者による点検を実施することが望ましいです。含水率・結露・カビの兆候などをチェックし、異常があればすぐに対処します。 点検時には、特に水回りの配管周辺や通気の悪い場所を重点的に確認します。また、断熱材や木材に変色やふやけたような形跡がないかを確認し、問題があれば補修を検討します。 日常的には、湿度計やスマートセンサーを使って床下や室内の湿度をモニタリングします。湿度が60%を超える状態が続くとカビが発生しやすくなるため、早めの換気や除湿が必要です。 また、近年はIoT技術を活用したモニタリングシステムも登場しており、遠隔で環境状況を確認できるようになっています。これにより、住宅全体の快適さと安全性を高めることが可能です。 実際に床下の湿気や負圧が原因でカビ被害が発生した事例は多く存在します。ここでは、典型的な失敗例と、それに対する適切な対応により問題が解決された成功例を紹介します。 ある住宅では、24時間換気のバランスが悪く、常に負圧状態が続いていました。その結果、床下からカビ胞子を含んだ空気が室内に吸い上げられ、リビングでカビ臭がするという問題が発生。住人のアレルギー症状も悪化し、生活に支障をきたしました。 調査の結果、換気システムの吸排気バランスが崩れていたことが判明。換気の見直しと床下の防湿・除菌処理を行うことで、問題は大幅に改善しました。 別の住宅では、床下にカビが繁殖していたにもかかわらず気づかれず、室内の浮遊菌が基準値を大きく超えていました。そこで、専門業者による徹底したカビ除去と換気システムの設置、床下の防湿対策を実施。 その結果、室内の浮遊菌濃度は劇的に減少し、家族の健康状態も改善されました。このように、適切な対策が取られれば、住環境の質は確実に向上します。 自力での対応には限界があるため、深刻なカビ被害や湿気問題に直面した場合は、専門業者に相談するのが最善の選択です。専門業者は、状況に応じた最適な処理方法と再発防止策を提案・実施してくれます。 業者を選ぶ際には、施工実績や使用する薬剤の安全性、対応スピードなどを確認することが重要です。また、事前調査をしっかり行い、目に見えない部分の状況まで把握してから施工する業者を選びましょう。 施工後の保証があるか、アフターフォローの体制が整っているかも大きな判断材料となります。信頼できる業者であれば、長期的なパートナーとして継続的なサポートを期待できます。 たとえば当社「カビバスターズ」が採用しているMIST工法®は、素材を傷めずにカビを根本から除去する独自技術です。専用の除カビ剤を使って素材の奥まで浸透し、カビの細胞膜を破壊して除菌します。 また、人体やペットにも安全な薬剤を使用しているため、小さなお子様や高齢者がいる家庭でも安心して施工を依頼いただけます。防カビ処理までセットで行うことで、長期間にわたる再発防止効果が期待できます。

キッチン床下の湿気や含水率の上昇、リビングへのカビ浮遊菌の拡散にお悩みの方へ。カビ被害は単に掃除で解決できるものではありません。根本原因の解決と、再発を防ぐための総合的な対策が必要です。そこで私たちカビバスターズ大阪およびカビ取リフォーム名古屋/東京では、カビ問題に対し専門的かつ持続的な解決策をご提供しています。 私たちが採用する**MIST工法®**は、素材を一切傷めず、こすらず、削らずにカビを根こそぎ除去する独自の技術です。微細なカビ菌まで分解・死滅させる強力な除去力と同時に、人体には極めて安全な専用剤を使用しており、小さなお子様や高齢のご家族がいるご家庭でも安心してご依頼いただけます。 さらに、株式会社タイコウ建装では、長年の建築技術を活かしたリフォーム事業も展開しております。単にカビを取るだけではなく、劣化した床材や内装、断熱材などの補修・改修まで一括で対応可能です。たとえば「カビを取った後の床を張り替えたい」「カビの原因となった断熱材を交換したい」といったご要望にもワンストップでお応えできます。 リフォームとカビ除去が別会社の場合、作業のタイミングや責任範囲が曖昧になることも少なくありません。しかし、私たちはカビ除去のプロフェッショナルとリフォームの職人が一体となって対応するため、施工精度とスピード、再発防止の精度がまったく違います。 湿気やカビに悩む住宅にとって最も必要なのは「見えない部分まで正確に把握し、的確に処置し、再発を防ぐこと」です。カビバスターズ大阪・カビ取リフォーム名古屋/東京では、点検から施工、リフォームまで一括対応し、健康で快適な住まいを取り戻すサポートを全力で行っています。 カビのニオイが気になる、リビングの空気が重たい、床下に不安を感じる──そんなときは、まずはお気軽にご相談ください。私たちが根本原因を見極め、最適な対策をご提案いたします。1. キッチン下・床下環境における含水率と湿気のメカニズム

1-1. 床下・基礎周辺の水分移動の原理

1-2. キッチン・水回りが床下に与える影響

2. 負圧・空気漏れと床下の関係

2-1. 室内外・床下間の圧力差が生まれる要因

2-2. 空気漏れがカビを誘発するメカニズム

3. 床下湿気・含水率高化によるカビ被害リスク

3-1. 木材・断熱材の劣化・腐朽リスク

3-2. カビ胞子の発生と拡散(浮遊菌、落下菌の増加)

4. リビング・居室空間での浮遊菌増加と健康影響

4-1. 床下カビが上階に影響を及ぼす経路

4-2. アレルギー・呼吸器へのリスク

5. 点検と調査の方法・指標

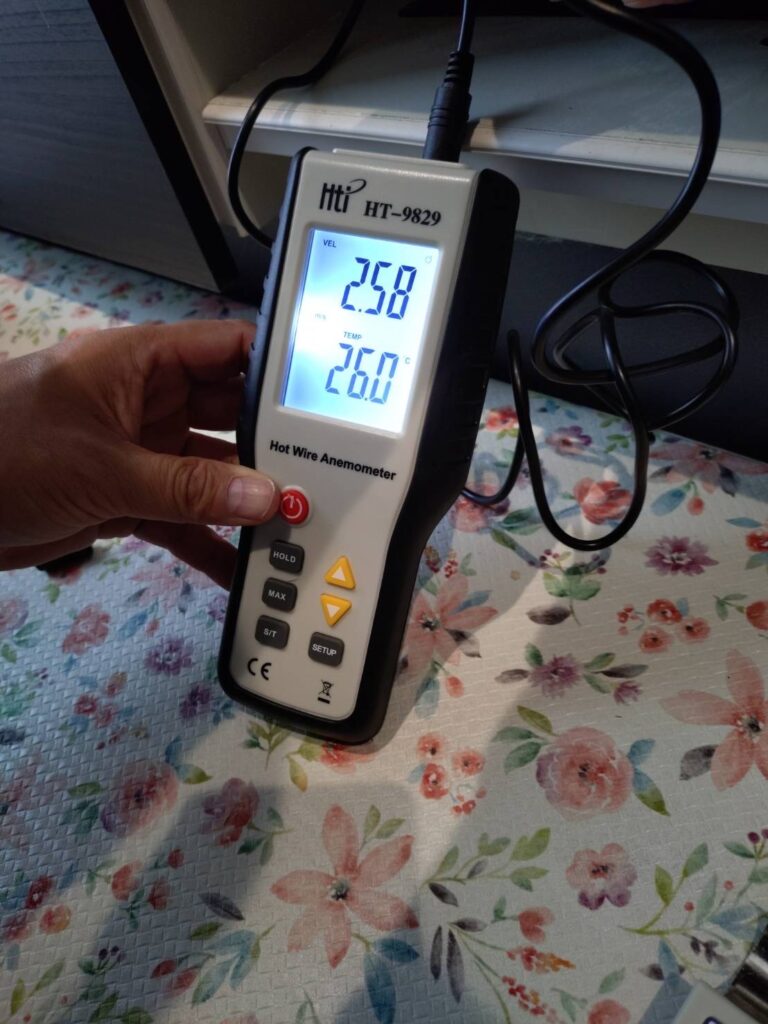

5-1. 床下含水率・湿度センサー設置・測定

5-2. 空気圧測定・気密測定(blower door 等)

6. 対策手法:湿気除去と換気改善

6-1. 床下換気・機械換気・自然換気の使い分け

6-2. 防湿シート・断熱・透湿層設置

7. カビ除去と予防処理

7-1. 表面清掃 vs 深部処理の違い

7-2. カビ抑制コーティング・殺菌処理の選び方

8. 維持管理とモニタリング

8-1. 定期点検の周期と注意点

8-2. 湿度管理・換気制御・センサー活用

9. ケーススタディ・失敗例と成功例

9-1. 負圧が原因で起きたカビ被害例

9-2. 改修で浮遊菌濃度が改善した例

10. 専門業者(カビ対策)の活用ポイント

10-1. 業者選定時のチェックポイント

10-2. 自社技術(例:MIST工法®)の優位性

カビ取り・リフォームならカビバスターズ大阪・カビ取リフォーム名古屋/東京へ