「問題提起」

芦屋・帝塚山・苦楽園など高級住宅地で暮らす方でも、目に見えないカビや室内空気汚染が子どもの喘息再発やシックハウス症候群の原因となっています。知らないうちに健康を脅かすリスクに直面しているのです。

「記事を読んで分かること」

この記事では、高級住宅地で起こりやすいカビ問題と喘息・アレルギーの関係、シックハウスの原因、そして室内空気質の改善方法を分かりやすく解説します。

「記事を読むメリット」

換気方式の選び方や湿度管理、専門業者による対策法などを知ることで、健康被害を防ぎ、安心で快適な住環境を維持する方法を習得できます。

近年、芦屋や帝塚山、北白川、苦楽園といった関西の高級住宅街において、住宅内部に発生するカビの問題が深刻化しています。外観も美しく、高気密高断熱の設計が施された最新の住まいであっても、室内の空気環境による影響でカビが発生し、住人の健康に悪影響を及ぼすケースが後を絶ちません。特にカビは喘息やアレルギーの再発を引き起こす要因とされ、小さなお子さまや高齢者がいる家庭では深刻な問題となっています。 高級住宅の多くは、エネルギー効率を重視して高気密・高断熱仕様となっています。一見、快適な住環境を提供するように見えますが、実はこの構造が「カビの温床」となってしまうことがあるのです。高気密住宅は外気との空気の出入りが少なく、湿気や二酸化炭素、ホルムアルデヒドなどの化学物質が室内に溜まりやすくなります。湿度が60%以上になるとカビの胞子が発芽し、壁や天井裏、床下などの目に見えない場所で繁殖が始まります。 また、冬場の結露も要注意です。室内と外気の温度差が大きいと、窓際や壁内で水滴が発生し、その水分を好むカビが発生します。特に高級住宅に多い木材仕上げや天然素材は、カビの栄養源となりやすく、一度カビが発生すると根深く広がることがあるのです。 芦屋では、湿度の高い海沿いの立地や緑が多い環境から、住宅の床下に湿気がたまりやすくなっています。帝塚山や苦楽園は周囲に山があり、朝晩の気温差が大きいため結露が発生しやすい傾向があります。また、北白川は京都の盆地特有の気候で、湿気が逃げにくい構造となっており、通気性が悪い室内ではカビの発生が後を絶ちません。 いずれのエリアも風致地区に指定されていることが多く、建築規制が厳しく思うように換気設備を導入できないケースもあります。その結果、換気不良によるカビの繁殖が進み、知らず知らずのうちに空気質が悪化しているのです。これらの地域特性を理解した上でのカビ対策が求められます。 カビは見た目が悪いだけでなく、目に見えない健康リスクを持つ存在です。特に室内に繁殖したカビは胞子を空気中に放出し、それを吸い込んだ人の体内でアレルギー反応や呼吸器系のトラブルを引き起こすことがあります。特に注意すべきは喘息の再発や悪化、小児アレルギーの増加です。 カビの胞子は非常に小さく、空気中を漂いながら私たちの呼吸によって体内に取り込まれます。この胞子はアレルゲンとなり、アレルギー体質の人には鼻炎や湿疹、目のかゆみといった症状を引き起こします。さらに深刻なのが喘息です。気道が敏感になっている人がカビの胞子を吸い込むと、気管支が炎症を起こして発作が起き、呼吸が苦しくなるという症状が出ます。 また、免疫力が落ちている人や高齢者、乳幼児などの抵抗力が弱い人は、カビによる感染症にかかるリスクも高くなります。特に「アスペルギルス症」などの真菌感染症は重篤化する恐れがあるため、室内のカビ環境を甘く見てはいけません。 小児喘息は日本でも多くの子どもが抱える慢性疾患の一つです。せっかく治まっていた喘息が再発する原因の一つとして、室内のカビの影響が指摘されています。子どもは大人よりも呼吸量が多く、空気中の汚染物質を多く取り込んでしまいます。また、床に近い位置で過ごすことが多いため、カビの胞子を吸い込みやすくなります。 ある家庭では、新築の高級住宅に住み替えた後、子どもの喘息症状が再発。原因を調べたところ、見えない壁裏に繁殖していたカビが判明しました。新築だからと安心せず、定期的な空気環境のチェックや除湿対策を行うことが重要です。 住宅の建材や内装材、家具などに含まれる化学物質によって引き起こされる「シックハウス症候群」。それに加え、見落とされがちなカビもこの症候群の大きな原因の一つです。特に換気不足や湿度管理の不十分な住宅では、揮発性有機化合物(VOC)とカビのダブルパンチで空気が著しく汚染されます。 VOCとは、ホルムアルデヒドやトルエン、キシレンといった有害化学物質の総称で、建材や家具、接着剤などに多く含まれています。高気密住宅では、これらの成分が室内にとどまりやすく、健康に悪影響を及ぼします。 同時に、湿度の高い環境ではカビが発生・繁殖し、空気中に胞子を放出します。換気が十分に行われていない場合、VOCとカビ胞子が空気中に長く滞留し、頭痛、めまい、喉の痛み、肌荒れ、集中力の低下などさまざまな不調を引き起こす原因となります。 高級住宅だからといってシックハウス症候群とは無縁ではありません。むしろ、最新の建材やインテリアがふんだんに使用されていることが多く、それらに含まれるVOCが問題を引き起こすことがあります。内装材のコーティング剤、断熱材の接着剤、家具に使われている合板など、発生源は数多く存在します。 また、デザイン重視で窓が少なくなっていたり、24時間換気システムのフィルターが汚れていたりすると、空気の循環が悪くなり、シックハウスの症状が出やすくなります。住まい選びの際にはデザインやブランドだけでなく、使用されている建材の安全性や換気性能にも注目すべきです。 IAQ(Indoor Air Quality:室内空気質)は、住まいの快適さと健康を左右する重要な要素です。とくにカビやホコリ、VOCといった見えない汚染物質が室内にあると、健康リスクが増します。快適な暮らしを守るためには、IAQを改善する具体的な方法を知ることが重要です。 住宅における換気方式には「第1種」「第2種」「第3種」があります。第1種換気は給気・排気ともに機械で行う方式で、室内の空気環境を最もコントロールしやすい点が特徴です。第2種は給気が機械、排気が自然で、クリーンルームなどで用いられることが多く、住宅向きではありません。第3種は給気が自然、排気が機械で、コストは抑えられますが湿度管理はやや難しくなります。 高級住宅では断熱性・気密性が高いため、第1種換気が最も理想的です。ただし、導入コストが高く、定期的なメンテナンスが必要な点も考慮しましょう。最も大切なのは、実際の住宅環境に合った換気方式を選び、常に新鮮な空気を保てるようにすることです。 湿度はカビの発生に直結する重要な要因です。湿度が60%を超えるとカビが繁殖しやすくなり、喘息やアレルギーのリスクが高まります。室内湿度は40〜60%に保つことが理想で、そのために除湿機や加湿器を使い分けることが大切です。 また、空気清浄機は浮遊しているカビの胞子やPM2.5、VOCを除去するのに有効です。HEPAフィルター搭載の製品や、除湿機能付き空気清浄機など、多機能なものを選ぶとより効果的です。さらに、適度な掃除や換気の習慣を加えることで、室内の空気環境は大きく改善されます。

高級住宅に住んでいると「新築だから安心」「見た目がきれいだから問題ない」と考えがちですが、実はこのような住宅こそ、見えないカビが潜んでいることが多いのです。早期発見と適切な対策を講じることで、健康被害や資産価値の低下を防ぐことができます。 高級住宅は壁内や床下の構造が複雑で、カビが発生しても外からは気づきにくいことがあります。定期的にプロの点検を依頼し、目視では確認できない場所もチェックしてもらうことが重要です。特に結露が生じやすい北側の壁や、浴室周辺、床下の断熱材などは要注意ポイントです。 また、壁紙が浮いていたり、室内にかすかなカビ臭がする場合は、カビの存在を疑うべきです。湿度計を設置して常に環境を監視することや、カビ検査キットを使って自宅で簡易的にカビの存在を確認するのも有効です。 一度発生したカビは、家庭用の洗剤で取り除けるケースもありますが、根が深く素材に浸透していると、市販の薬剤では対処が難しくなります。こうした場合は、専門業者に依頼することが最も確実で安心です。 特にMIST工法®のように、素材を傷めずにカビを根本から除去する技術は、高級住宅のようなデリケートな素材を使った住まいには最適です。また、カビ除去後に防カビ処理を施すことで、再発を防ぐことができます。これにより、室内の空気質も改善され、長期的に安心して暮らすことが可能になります。

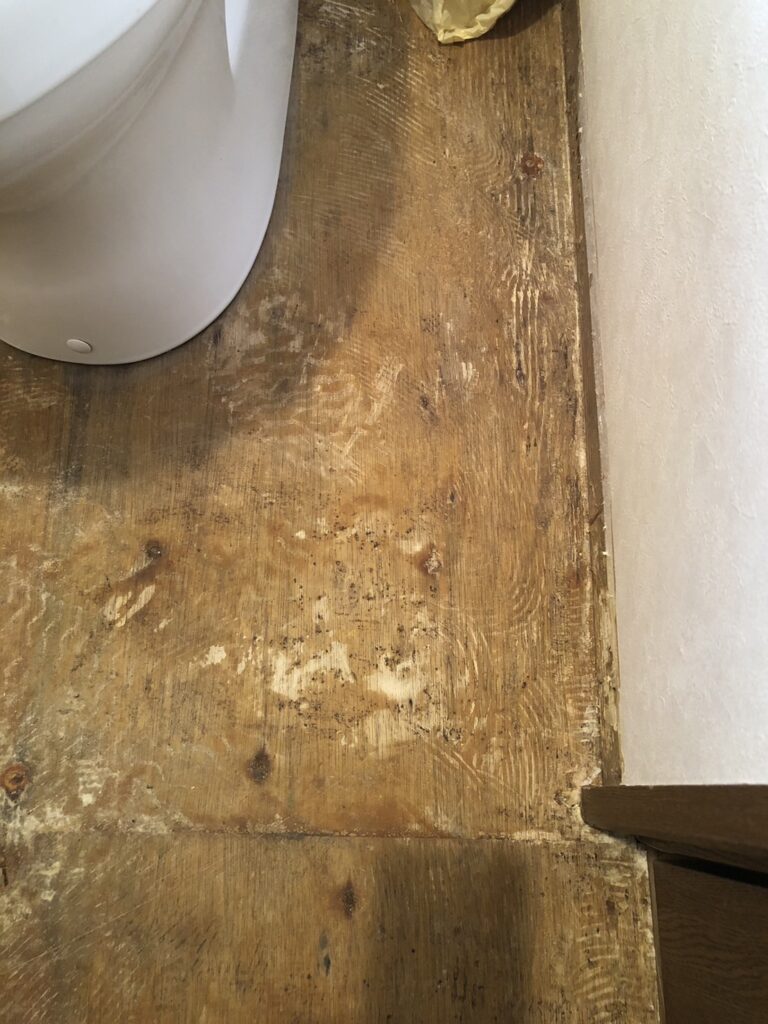

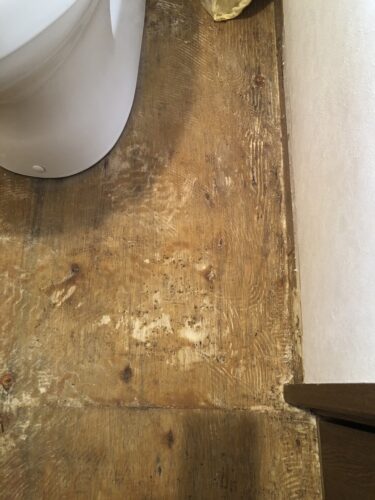

普段目にすることのない地下室や床下、クローゼットなどの収納空間は、カビが最も好む環境が整いやすい場所です。閉ざされた空間で湿度が高く、風通しが悪いため、気付かぬうちにカビが広がっていることも珍しくありません。 地下室や床下は日光が入らず、温度と湿度が安定しているため、カビの温床になりやすいのです。また、コンクリートの床や壁は一見乾いて見えても、実際には湿気を含んでいることが多く、表面に結露が発生することもあります。収納空間では、密閉された衣装ケースや紙製の箱、カーペットの裏などにカビが発生しやすいのです。 対策としては、除湿機を活用して湿度を常に50%前後に保つこと、収納物には防湿剤や乾燥剤を置くこと、定期的に扉を開けて空気の入れ替えをすることが有効です。また、地下室には防湿シートや調湿材を施工するなど、建築段階から対策を講じることも効果的です。 床下においては換気口の位置や数が不十分だと、湿気がこもりやすくなります。特に梅雨時や冬場の結露シーズンには、カビだけでなくシロアリの被害にもつながるため注意が必要です。定期的に換気口の周囲を確認し、風通しが確保されているか確認しましょう。 さらに、床下に炭や調湿材を敷く、防湿シートで土壌からの湿気を遮断するなどの防湿工事を行うと、カビの発生リスクを大きく減らすことができます。プロの施工であれば、建物の構造に合わせた適切な処置が可能となります。

「新築だからカビなんて関係ない」と思っていませんか?実は、新築住宅でもカビのリスクは十分に存在します。施工段階や引き渡し直後の管理の甘さが原因で、見えない場所にカビが発生しやすくなっています。特に高気密な住宅では、施工中の湿気が閉じ込められやすく、問題が表面化するのは入居してしばらく経ってからということも。 建築現場では、梅雨時期や雨の日に作業を進めると、建材が湿気を含んだまま施工されることがあります。とくに石膏ボードや木材は吸湿性が高く、そのまま断熱材や壁紙で密閉してしまうと、内部でカビが発生する可能性が高まります。 実際に、入居半年後に壁紙の浮きや異臭に気づき、調査したところ壁内にびっしりとカビが繁殖していたという事例もあります。こうした問題は、新築であることが逆に発見を遅らせ、健康被害や修繕費の増加につながる恐れがあります。 新築住宅に入居する前には、施工会社に対して「現場の湿度管理」「換気の状況」「建材の保管方法」などを確認することが大切です。引き渡し後には、すぐに室内の湿度を管理し、必要に応じて除湿器を使いましょう。 また、家具の背面や押入れなど風通しが悪い場所は特に注意が必要です。カビ防止用のシートを敷いたり、防カビ剤を活用することで、初期段階でのカビ発生を防ぐことが可能です。新築だからこそ、最初からカビ対策を意識した住まい方が求められます。

カビや化学物質による室内空気汚染は「見えない敵」であるため、気づいた時にはすでに健康被害が出ていることも少なくありません。そこで重要なのが、定期的な室内空気質(IAQ)の測定と、それに基づく最新技術を活用したカビ対策です。 IAQ測定は、カビの胞子数、PM2.5、二酸化炭素濃度、温湿度、ホルムアルデヒド濃度などを数値として把握できる検査です。これにより、表面に見えないカビや化学物質によるリスクを「可視化」することができます。 特に、小さなお子様や高齢者がいる家庭では、喘息やアレルギー発症の前段階で空気環境を改善することが大切です。簡易測定器を用いた家庭内チェックや、専門業者による詳細な空気測定を行うことで、健康被害のリスクを未然に防ぐことが可能になります。 カビを除去するための技術も進化しています。従来のようにブラシで擦る方法ではなく、素材を傷つけずに内部のカビまで分解・死滅させる「MIST工法®」などが注目されています。ミスト状に専用の除カビ剤を噴霧することで、カビが深く入り込んでいる素材の内部までしっかり浸透し、根本から取り除くことが可能です。 また、仕上げに抗菌・防カビ処理を行うことで、再発を防ぐ持続的な空気質改善が期待できます。こうした最新技術の導入により、これまで困難だった高級住宅のカビ対策も、安全かつ効果的に行えるようになってきています。

住宅にカビが発生すると、健康被害だけでなく経済的損失にもつながります。特に高級住宅の場合、カビによるダメージが建物の価値を著しく下げ、売却時の査定にも大きな影響を及ぼします。また、修繕費用や家具・内装の交換など、目に見えないコストが膨らむことも無視できません。 不動産査定では、建物の外観や設備だけでなく、内部のコンディションも重視されます。内装にカビが生えていると見た目の印象が悪くなるだけでなく、「メンテナンスが行き届いていない」と判断され、価格が大幅に下がることがあります。さらに、壁紙の張替えやフローリングの修復が必要となれば、その費用は売却前の持ち主が負担するケースも。 また、カビの被害が構造材や断熱材にまで及んでいると、補修が困難になり、買い手がつきにくくなるというリスクもあります。特に湿気の多い地域や、築年数が浅いにもかかわらずカビが発生している場合は、「構造的な欠陥があるのでは」と疑われる可能性もあるのです。 カビの被害を最小限に抑えるには、初期段階での早期対応がカギとなります。壁紙の浮きやカビ臭、クロスの変色などのサインを見逃さず、すぐに専門業者に相談しましょう。早い段階で除去すれば、壁紙の張替え程度で済みますが、放置すれば下地まで腐食し、大規模な工事が必要となります。 また、定期的なメンテナンスを行うことで、将来の修繕費を大幅に削減できます。除湿器や空気清浄機の導入、防カビ塗料の活用、家具配置の見直しなど、コストを抑えた予防策を講じることで、安心して資産価値を守ることができます。 カビ対策は専門業者に任せるだけではなく、日常生活の中で行える予防とケアも重要です。普段から意識して行動することで、カビの発生リスクを大幅に抑えることができます。忙しい方でも取り入れやすい簡単な方法をご紹介します。 まず基本となるのが「換気」です。毎日少しの時間でも窓を開けて空気を入れ替えることで、室内の湿気や汚染物質を外に逃がすことができます。特に風通しの悪い場所や水回りでは、換気扇を活用したり、サーキュレーターで空気を循環させると効果的です。 また、掃除の際には湿気がこもりやすい場所に重点を置きましょう。バスルーム、キッチンのシンク下、洗濯機の裏など、湿度が上がりやすくホコリが溜まりやすい場所は、カビの発生源になりやすいです。アルコールスプレーや重曹スプレーを使って、週に一度はこまめに拭き掃除を行いましょう。 市販のカビ取り剤を使う際は、使用する場所の素材に合ったものを選ぶことが大切です。たとえば、強力な塩素系漂白剤は浴室などには効果的ですが、木材や布製品には使用できません。逆に、素材を傷めない自然由来の除菌スプレーもあり、用途に応じて使い分けることがポイントです。 また、カビ取り作業の際には、手袋・マスク・換気を忘れずに行いましょう。カビの胞子を吸い込まないようにし、清掃後には手洗いとうがいも欠かさず実施してください。市販製品では落としきれないカビや、何度掃除しても再発する場合は、早めに専門業者への相談をおすすめします。 カビによる健康被害や住環境の劣化を防ぐには、信頼できる専門業者による徹底した除去と再発防止の処理が必要です。「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」は、関西・関東・東海の各エリアで多くの実績を持つカビ除去とカビ対策のプロフェッショナルチームです。 独自開発の【MIST工法®】は、素材を一切傷めずにカビを根こそぎ除去する画期的な技術です。木材や紙素材、布製品といったデリケートな素材にも対応し、施工後には高い安全性と持続性を誇る防カビ処理を施します。人体に影響のない専用除カビ剤を使用しており、小さなお子さまや高齢者がいる家庭でも安心してご依頼いただけます。 さらに、弊社【株式会社タイコウ建装】は、リフォーム事業とカビ除去事業を一括で対応できることが大きな強みです。カビの発生源をただ取り除くだけでなく、原因を突き止めたうえで「住まいの構造や換気」「断熱や内装の見直し」などリフォームの提案と施工を同時に行えるため、根本的な問題解決と空間の価値向上を実現します。 株式会社タイコウ建装は、関西・関東・東海エリアを中心に、戸建住宅・マンション・店舗など幅広い物件に対応したリフォームサービスを提供しています。内装、外装、水回り、断熱・耐震補強に至るまで、住まい全体の価値を高める総合的な改修を得意としており、丁寧な施工と明確な見積もりで多くのお客様にご支持いただいています。 特に近年では「健康と快適さを両立する住空間づくり」をテーマに、空気環境や湿度管理にも配慮したリフォームを推進。例えば、換気設備の最適化、結露対策の断熱リフォーム、カビの生えにくい建材の選定など、専門知識を活かした提案力と施工力でご満足いただいております。 カビの除去だけでなく、「カビが生えにくい住まい」へとアップグレードすること。それが、タイコウ建装がご提供する“ワンストップ・リフォーム&カビ対策”です。長年の実績と信頼で、お客様の大切な住まいを守り、安心と快適をお届けいたします。 室内のカビにお悩みの方、繰り返す喘息やシックハウス症候群に困っているご家庭は、ぜひ「カビバスターズ大阪」または「カビ取リフォーム東京・名古屋」、そして株式会社タイコウ建装へお気軽にご相談ください。リフォームとカビ除去のプロフェッショナルが、最適な解決策をご提案いたします。1. 関西の高級住宅街でなぜカビが問題に?

1-1. 高気密高断熱住宅のリスク

1-2. 芦屋・帝塚山・北白川・苦楽園それぞれの事例

2. 喘息・アレルギー発症と室内カビの関係

2-1. カビの胞子が引き起こす健康被害

2-2. 喘息再発リスクと小児への影響

3. シックハウス症候群とカビ・空気汚染

3-1. 換気不足によるVOC・カビ胞子の増加

3-2. 高級住宅でも起こり得るシックハウスの原因

4. 室内空気質(IAQ)改善のために知っておくべきこと

4-1. 換気方式(第1〜第3種)の比較と選び方

4-2. 湿度管理・除湿・空気清浄機の活用

5. 高級住宅での効果的なカビ対策とは?

5-1. 定期点検・目に見えないカビの早期発見

5-2. 専門業者による除去と防カビ処理

6. 地下・床下・収納空間に潜むカビリスク

6-1. 見落とされやすい場所の原因と対策

6-2. 換気口や防湿工事の重要性

7. 新築住宅でも油断できないカビ問題

7-1. 建築中の湿気管理不足によるカビ発生事例

7-2. 引き渡し後の予防策と対策方法

8. 室内空気質測定と最新の技術活用

8-1. 室内空気質(浮遊菌・湿度)測定の意義

8-2. ミストや霧状防カビ剤などの最新工法

9. カビによる経済的影響と資産価値の低下

9-1. 資産価値目減りのメカニズム

9-2. 修繕費を抑えるための初期対応

10. 実践できる日常ケアと簡易除菌法

10-1. 自分でできるカビ予防:換気と掃除習慣

10-2. 適切な清掃製品と注意点

カビ取り・カビ対策はカビバスターズ大阪、カビ取リフォーム東京・名古屋へ

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について