問題提起

せっかくの新築住宅なのに、引き渡し後すぐにカビが発生するケースが増えています。特に上棟時の雨や湿気管理の甘さが原因となることが多く、施工中の対応が非常に重要です。

記事を読んで分かること

この記事では、建築中の雨によるカビリスクや、ハウスメーカー・工務店がどのような対策を取っているのかを解説し、トラブルを未然に防ぐための具体的な方法を紹介します。

記事を読むメリット

家づくりで後悔しないために、建築中にできるカビ対策や注意点が明確になります。施工ミスによるトラブルを防ぎ、安心して長く住める家づくりのヒントが得られます。

新築住宅にもかかわらず、完成してすぐカビが発生するというケースが後を絶ちません。特に木造住宅で顕著であり、その背景には現代の建築手法や気候の変化、建材の性質など複合的な要因があります。施主にとっては完成後の大切な住まいにカビが発生することは大きなショックであり、見た目の問題だけでなく、健康被害や構造の劣化にもつながる深刻な問題です。 近年の住宅は気密性が高まり、断熱性能も格段に向上しています。この進化自体は室内の快適さを高めるためには非常に有効ですが、同時に湿気がこもりやすくなったことも否めません。昔の家屋は隙間風が通ることで自然換気ができていましたが、現代の家ではそのようなことは期待できず、湿気の逃げ場がなくなってしまいます。さらに、工期短縮のために木材の乾燥が不十分なまま施工が進められることがあり、こうした状態で密閉された室内が完成すると、カビが繁殖するには理想的な環境が整ってしまうのです。 また、地球温暖化の影響で雨の頻度や湿度の高い日が増えており、建築中に木材が濡れる機会も多くなっています。これは一時的な濡れであっても、乾燥が不十分であればカビの発生につながります。つまり、今の時代における住宅づくりには、従来以上に「湿気とカビ」への配慮が求められているのです。 木材は湿気を吸収しやすく、また一度吸収した湿気をなかなか手放しません。これは木材が天然の素材であり、呼吸する性質を持っているためですが、その性質が仇となる場合もあります。特に柱や梁など構造材が湿ったまま密閉されてしまうと、見えない内部でカビが繁殖してしまい、気付かないうちに劣化が進行することがあります。 木材の含水率が20%を超えると、カビの発生リスクが一気に高まると言われています。これは上棟後に雨にさらされることでも簡単に達してしまうレベルであり、現場の対応次第で大きく差が出るポイントです。また、合板や集成材などの工業製品は一見乾いているように見えても、内部に湿気が残っていることが多く、完全に乾燥するまでに時間がかかります。こうしたことを考えると、木造住宅において「乾燥管理」はもっとも基本でありながら見落とされがちな工程であると言えるでしょう。 建築中の雨、それも上棟の日に雨が降ると、住宅にとっては大きなダメージとなる可能性があります。上棟とは家の骨組みが完成し、屋根の下地が取り付けられる大切な工程ですが、このタイミングで雨が降ると構造材が濡れた状態で固定されてしまうため、乾燥しにくく、カビの温床になることがあります。 上棟の日に雨が降った場合、現場の対応力が問われます。一般的にはブルーシートを被せる、日程をずらすなどの対応がされますが、現実にはスケジュールの都合や人員の確保の問題で、強行されるケースも少なくありません。特に梅雨時期や秋の長雨の時期には、雨天の上棟が避けられないこともあります。 濡れた木材を乾燥させるには時間が必要であり、表面が乾いて見えていても内部に湿気が残っていることがほとんどです。このまま次の工程に進めば、カビが発生するのは時間の問題です。さらに、内部に潜んだカビは外から見えないため、引き渡し後しばらくしてから異臭やシミとなって現れることが多く、原因が施工中の湿気だったと判明しても、時すでに遅しということもあります。 濡れた木材は単にカビのリスクがあるだけでなく、構造そのものの強度にも影響を及ぼす可能性があります。木材の含水率が高い状態で荷重がかかると、歪みや反りが発生しやすくなり、長期的な耐久性に悪影響を与えることが知られています。 また、濡れた状態が続くと白アリの被害も誘発しやすくなります。白アリは湿った木材を好むため、湿気がこもった床下や壁内は格好の棲み家となってしまいます。建築中にきちんと乾燥処理が行われていれば避けられたはずの問題が、後になって大きな費用と労力を伴う修繕へと発展するケースも少なくありません。上棟時の雨対策は、見た目の仕上がり以上に、住まいの寿命を左右する重大なポイントなのです。 大手ハウスメーカーではカビ対策にも一定のマニュアルや対応策が設けられていることが多く、事前のチェック体制や防止処理なども期待できます。しかし、全てのメーカーが万全な対応をしているとは限らず、実際には施工を外部業者に任せているケースも多いため、現場での管理体制が甘いこともあります。 家づくりの契約前には、営業担当に「カビ対策はどうなっていますか?」と具体的に質問することが大切です。曖昧な説明で済まされる場合、そのメーカーがカビ対策に真剣に取り組んでいるか疑うべきでしょう。たとえば「上棟時の雨天対応」「木材の含水率管理」「防カビ処理の有無」「引き渡し前の含水率検査」など、具体的な内容を明確にしておくことが、後々のトラブル防止につながります。 また、契約時に交わす重要事項説明書や施工仕様書に、カビに関する項目があるかどうかも確認してください。書面に明記されていない場合は、口約束だけで終わることもあるため、必ず書面に残すことをおすすめします。ハウスメーカー選びにおいては、ブランド名よりも「現場の品質管理体制」に注目することが重要です。 一部の大手ハウスメーカーでは、上棟後の防水シート設置を速やかに行う、使用する木材を事前に乾燥加工したものに限定する、現場監督による定期的な含水率チェックを行うなど、独自の取り組みが進められています。また、気密性の高い住宅に合わせて、計画換気システムの導入や、防カビ性能を持った内装材の採用といった工夫もなされています。 とはいえ、これらの対策が常にすべての現場で実施されているわけではありません。人の手が入る工程である以上、管理の甘さや確認漏れがあることも事実です。そのため、施主自身がしっかりと内容を理解し、チェックリストを持って打ち合わせに臨むことが理想的です。

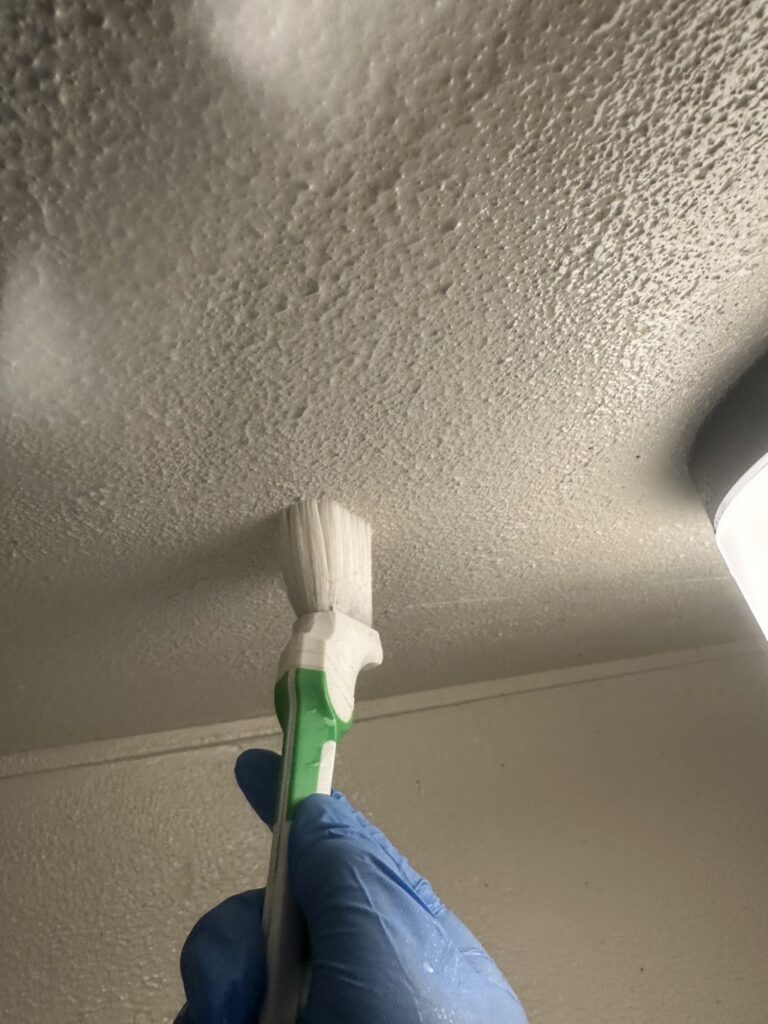

工務店との家づくりでは、施主と職人の距離が近く、柔軟な対応や自由度の高さが魅力ですが、一方で品質管理が属人的になりがちで、カビに関する苦情も一定数存在しています。特に小規模な工務店では、防水対策や乾燥管理のノウハウが十分に蓄積されていない場合もあるため、事前に確認すべき項目は明確にしておく必要があります。 カビに関する苦情で多いのが、「引き渡し後に押入れや壁の内部にカビが発生した」「床下に異臭がする」「壁紙の裏が黒ずんでいる」などです。これらの症状は、施工段階での湿気処理の不備や、上棟時の雨天対策が不十分だったことが原因であることが多く見られます。 あるケースでは、上棟後に数日間雨が続いたにもかかわらず、防水シートの設置が遅れ、内部構造材が長期間湿ったままとなった結果、半年後にクロスが剥がれ異臭が発生。調査の結果、柱の内部までカビが繁殖していたという事例もあります。こうした問題は、目に見える仕上げ部分だけで判断できないため、発見が遅れるのが厄介な点です。 信頼できる工務店は、「施工記録を写真付きで残してくれる」「雨天時の対応マニュアルがある」「木材の含水率を測定し記録している」「工程ごとに第三者チェックを受けている」といった特徴があります。口頭での説明だけでなく、実際の現場の写真や記録を見せてもらうことで、施工管理の姿勢が見えてきます。 また、過去にカビの発生事例があるか、どういった対応を行ったかを正直に話してくれる業者は、逆に信頼性が高いと言えるでしょう。トラブルが起きること自体よりも、それにどう向き合ってきたかが工務店の誠実さを測る指標になります。 建築中のカビ対策は、現場管理の中でも最も重要な要素の一つです。構造が完成してからでは手遅れになることも多いため、建築途中の段階でどれだけ適切に湿気をコントロールできるかがカギとなります。 雨の日に上棟作業を避けることが理想ですが、天候に左右されるためスケジュール調整が難しいこともあります。そのため、実際には「雨に濡れてもすぐに対応できる準備」が重要となります。たとえば、上棟後すぐにブルーシートでしっかり覆い、木材が直接雨に晒されないようにする。さらには、防水処理や一時的な屋根の仮設も有効です。 また、雨に濡れてしまった場合には、乾燥工程を入れてから次の作業に進むことが必須です。現場に送風機や除湿機を設置するなどして、十分に木材を乾燥させたうえで仕上げ工事に入る体制が理想的です。この対応が不十分だと、見えない部分でカビが静かに繁殖を始めることになります。 建材に含まれる水分をしっかりと抜くためには、自然乾燥だけでなく、必要に応じて送風・加熱処理を行うことが推奨されます。特に湿度の高い季節や地域では、自然乾燥だけでは不十分で、含水率が下がるまでに長期間を要することもあります。 さらに、構造材に対して専用の防カビ剤を施工段階で処理しておくことも重要です。これはカビの発生を未然に防ぐだけでなく、将来的なカビの再発を抑制する効果もあります。防カビ剤は、木材の内部まで浸透するタイプを選ぶことで、より効果的にカビ対策を講じることができます。 どれだけ気を付けて施工しても、引き渡し後にカビが発生する可能性はゼロではありません。その際、どのように対応すべきか、保証の範囲や施工会社との関係性によって変わってくるため、事前に知っておくことで冷静に対処できます。 カビが発生した場合、まず必要なのは原因の特定です。施工ミスによるものなのか、住まい方に起因するものなのかによって、対応も責任の所在も異なります。たとえば、壁内に断熱材の欠損があり結露が発生していた場合、それは明らかな施工ミスとなり、施工会社側に修繕責任が発生します。 一方、入居者側の換気不足や加湿器の過度な使用によるものは、住まい方の問題とされ、補償対象外となることもあります。そのため、発見時には専門業者に調査を依頼し、客観的な報告書を取得することが非常に有効です。 一般的な住宅保証では、構造躯体の瑕疵に対して10年間の保証がついていますが、カビに関しては明確な規定がないことも多いため、個別の交渉が必要になることがあります。その際、契約時の書類や施工写真が非常に重要な証拠となります。 カビが健康に影響を与えるケースもあるため、早期の対応が必要です。まずは施工会社に連絡し、現地確認を依頼します。その上で、原因を調査し、補修・除去・再発防止処置まで一連の対応を協議します。もし対応に不満がある場合は、住宅紛争処理支援センターなどの公的機関に相談することも選択肢の一つです。 建築中あるいは引き渡し後にカビが発生した場合、自力での対応には限界があります。特に目に見えない構造内部でのカビは、市販の薬剤では効果が薄く、根本的な除去にはつながりません。そのため、専門業者による調査と施工が非常に有効です。 カビが見える範囲にとどまっていれば、市販の除カビ剤やエタノールなどで一時的な対応は可能です。しかし、これはあくまで「表面的な処理」でしかなく、根本的な解決にはなりません。内部に根を張ったカビ菌は、表面処理をすり抜けて再び繁殖を始めるため、時間が経てば元通りになってしまいます。 一方で、専門業者は専用の薬剤と機材を使用し、建材の奥まで浸透しているカビ菌を分解・死滅させます。また、カビの再発を防ぐための防カビ処理まで一貫して行うため、長期的な安心感が得られます。施工対象の素材や構造に合わせた最適な方法を選べる点でも、プロの介入は非常に効果的です。 カビバスターズが採用しているMIST工法は、素材を傷めることなく、安全にカビを除去する画期的な技術です。この工法では、強力な除菌力を持ちながらも人体に安全な専用剤を用い、木材や壁面に付着したカビを根本から取り除きます。 MIST工法の最大の特徴は、こすったり削ったりすることなく、素材の内部まで薬剤を浸透させてカビを分解する点にあります。これにより、建材の寿命を損なうことなく、構造的な強度も保持したまま処理が可能です。さらに、処理後は防カビ処理を施すことで、再発リスクを大幅に低減することができます。建築中や完成後にカビを発見した場合には、早期にMIST工法を検討することで、安心して暮らせる住まいを取り戻すことができます。 建築中や引き渡し後のカビトラブルでお困りの方へ。私たち株式会社タイコウ建装では、関西エリアを中心に展開する【カビバスターズ大阪】、関東・中部エリアで対応する【カビ取リフォーム東京】【カビ取リフォーム名古屋】を通じて、カビ除去とリフォームの両方を一括で対応しています。 カビの除去だけでなく、再発を防ぐためのリフォーム提案までワンストップで実施できるのが、私たちの最大の強みです。例えば、カビが原因で劣化した壁紙や床材、下地構造を補修・改修しながら、MIST工法による根本的なカビの除去を実施。住宅の見た目だけでなく、内部の衛生状態までしっかりと回復させます。 弊社では、戸建住宅・マンション・店舗・オフィスなど多岐にわたる建築物を対象に、内装・外装を問わず幅広いリフォーム工事を行っております。特に、老朽化による雨漏り・湿気トラブル・構造補強といった“見えない問題”にも対応可能な技術力を持ち、長年の経験に基づく施工管理で、安心・安全な住まいづくりをサポートしています。 カビ除去だけでは解決できない、「再発を防ぐ構造そのものの見直し」や「断熱・換気の改善」も含めたトータル提案が可能です。私たちのリフォームは“きれいにする”だけでなく、“暮らしを根本から快適に変える”ことを目的としています。 さらに、国や自治体の補助金・助成金制度にも精通しており、予算に応じた最適なプランニングをサポート。カビに悩むご家庭はもちろん、空き家対策や中古住宅購入後の全面リノベーションをお考えの方にも、最適なソリューションをご提案いたします。 建築中のカビ対策、引き渡し後のカビトラブル、そして住まい全体のリフォームまで、ぜひ私たち株式会社タイコウ建装の「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」にお任せください。暮らしを守るプロの手で、カビのない快適な住環境を実現します。1. 建築中のカビ発生が増えている理由とは?

1-1. なぜ最近の住宅でカビが増えているのか

1-2. 木造住宅と湿気の関係性

2. 上棟時の雨がカビリスクを高めるメカニズム

2-1. 上棟日が雨になった場合の影響

2-2. 濡れた木材を放置するリスク

3. ハウスメーカーのカビ対策の実態とは?

3-1. 契約前に確認すべきカビ対策項目

3-2. 大手ハウスメーカーが実施している予防策

4. 工務店に多いカビに関する苦情とその対応

4-1. 実際の苦情事例とその原因

4-2. 信頼できる工務店の見極め方

5. 建築中にカビを防ぐための具体的な対策

5-1. 雨対策を万全にする現場管理

5-2. 乾燥処理と防カビ処理の重要性

6. 引き渡し後に発見されたカビの対応法

6-1. 施工ミス?自然現象?原因の見極め

6-2. 保証・補償の範囲と対応の流れ

7. 専門業者によるカビ除去と防止の重要性

7-1. 自力対応と専門業者の違いとは

7-2. MIST工法による安全かつ確実な対処法

カビ取り・リフォームは「カビバスターズ大阪」「カビ取リフォーム東京・名古屋」へ

株式会社タイコウ建装のリフォーム事業について